セキセイインコのメガバクテリアと疥癬症は、足のバタつきという一見わかりにくい症状から始まることがあります。この記事では、一飼い主がご自身のセキセイインコの足バタバタに気づき、誤診を経てようやく正しい診断にたどり着くまでの体験談(第1話・続編あり)を紹介しています。

セキセイインコを飼育する上で特に注意したいのが、メガバクテリア症と疥癬症です。これらの病気は初期症状が曖昧なため、見逃されやすい傾向があります。この飼い主さんのケースでは、最初の動物病院で「打撲」や「脚気」と誤診され、治療の甲斐なく症状が改善しなかったため、セカンドオピニオンを求めた結果、メガバクテリア症と疥癬症の併発が判明しました。

メガバクテリア症は抗真菌薬による継続投与が必要であり、疥癬症はイベルメクチンなどの抗寄生虫薬による治療が有効です。しかし、これらの病気を早期発見するには専門的な検査が不可欠です。特に疥癬症は初期段階では皮膚に明らかな変化が現れず、単なる「痒み」による足バタバタだけが唯一の症状となることも少なくありません。

この記事を通して、小鳥の病気の早期発見と適切な対応方法について理解を深めていただければ幸いです。愛鳥の健康を守るためには、専門知識を持った獣医師の診察と、飼い主さん自身の鋭い観察眼が重要です。

セキセイインコの足バタバタが示す病気のサイン

メガバクテリア症と疥癬症の症状と治療法

鳥の病気の誤診を防ぐための対処法

小鳥の専門医を見つけるポイント

複数の病気が併発した場合の治療戦略

セキセイインコを含む小鳥は体が小さいため、病気になると症状が急速に進行することがあります。異変にいち早く気づき、適切な専門医を見つけることが、愛鳥の健康と長寿につながります。この記事の体験談と解説が、飼い主の皆様のお役に立てることを願っています。

インコの足バタバタを動物病院で誤診され、治療にさじを投げられ…

セキセイインコの飼い主の寄稿

私は2020年11月生まれのセキセイインコ(名前・レモン)を飼っています。これは最初の動物病院で誤診され、セカンドオピニオンを求めた動物病院に転院したときのエピソードです。

私のセキセイインコ・レモンが足をバタバタさせる症状が現れ、最初の動物病院での診察がうまくいかなかった経緯をお話しします。正確な診断には専門性が重要であることを実感した体験です。

足の異変

レモンが生後8ヶ月の頃、ある異変が起きました。ケージから「カタカタ」と頻繁に音がするのです。

不思議に思い見に行くと、レモンは左足を頻繁に上げ下げしてバタつかせていました。片足だけでステップを踏んでいるように足をバタバタさせ、トントンと足踏みをしているのです。

レモンをケージから出して足を触ってみましたが痛がることもなく、怪我をしている様子もありません。レモンを仰向けにして左足の真ん中に指をあてると、しっかりと握り返してきて、力がないというわけでもありませんでした。

不思議に思い「セキセイインコ 足のバタつき」とネット検索したとき、ある記事を見つけました。そこにはレモンと同じように足をバタつかせるインコの様子と「メガバクテリア」というワードが記載されていたのです。

メガバクは真菌(カビや酵母)の仲間でマクロラブダスとも呼ばれています

食べても吐く、食欲不振、削痩そしてシードがうんちにそのまま出てきたりします

これはすり潰す役割の筋胃が感染により動きが悪くなり機能が落ちる事により起こります

他の子のうんちからも移りますからお迎え健診推奨です🔬 pic.twitter.com/NjjWpcoJ22

— ことりの病院のあのあ🐥🏥➕小鳥の獣医さんとお話できるサロン➕保護ねこ施設🐱 (@NOANOAvetcafe) May 12, 2021

メガバクテリア症を発症しやすい鳥の1位はセキセイインコ。そのことを知っていた私は「もしかして…」と一瞬思いましたが、レモンにそのほかの症状がないことから、この時点ではメガバクテリア症を疑うことはありませんでした。

数日間様子を見ていましたが、レモンの足踏みバタバタはおさまる様子がありませんでした。日中はもちろんのこと、夜中までも「トントン」というステップを踏む音が部屋に響き渡ります。

心配で仕方がないので、かかりつけの動物病院を受診することにしました。

そこは鳥専門ではありませんでしたが、エキゾチックアニマルも扱う動物病院です。過去にハリネズミやハムスターで受診したことがあるので、レモンの受診にも迷わずその動物病院を選びました。

【初診】「軽い打撲かな?」何も検査しないで終了

病院ではレモンが緊張して固まってしまうかもしれないので、事前に足のバタつきをスマートフォンで動画撮影しておき、診察でそれを獣医に最初に見てもらいました。触診の結果、獣医師の見解は「軽い打撲かな?」とのこと。

そう言われ、特に検査などもなくあっさりと診察は終わり、その日はそのまま帰宅しました。

私も今は安静にさせることが一番と思い、獣医の言う通りしばらく様子を見ることにしたのです。

【再診】足踏みが両足に及んだら「脚気」の診断が下された

それでも一向に回復の兆しが見られない状態が続いていました。そして診察から3日後、左足のみだった足のバタつきが両足になり、レモンは休むことなく足踏みをするようになりました。

両足をじっくり観察しても、外傷などは見当たりません。いつもより元気がないようにも見えたので、再度動物病院を受診することにしました。

その日は脚気の治療としてビタミン剤と痛み止めの薬を2週間処方してもらいました。私は「脚気」の診断に納得し、それを疑いもせず、その日から2週間の脚気治療がスタートしました。

ビタミン剤と痛み止めは直接口に入れる液体タイプで、投薬に苦労するかと思いきや、レモンはすんなり飲んでくれました。

【再々診】治療にさじを投げられた

2週間の投薬が終わってもレモンの足踏みバタバタは治りませんでした。

レモンは脚気ではなかった!そう確信した私は この頃から「メガバクテリア症」だけでなく「疥癬症」をも疑うようになりました。

「疥癬症」はトリヒゼンダニという寄生虫が原因で起こる病気で、寄生すると脚や嘴などがカサカサしたり激しい痒みを伴います。

疥癬は見た目に分かりやすいので飼い主でも気付きやすいのが特徴です。レモンには疥癬症特有の症状はありませんでしたが、そのとき私の頭に浮かんだのは「疥癬症」だったのです。

動物病院を再々診したこの時も事前にレモンの足踏みバタバタ動画を撮影しておき、獣医に見せました。すると獣医はまるですでに言うことを決めていたかのように、淡々とこう言いました。

この病院に通院したのは合計3回で、薬代も含めてトータルで13,000円の費用がかかりました。もちろん「分かりません」と言われただけでも、診察料はタダではありません。

信頼していた先生から「分かりません」の一点張りで突き放されたことに、私は心が折れてしまいました。

インコのセカンドオピニオンでメガバクテリア症が見つかった

鳥類の病気診断には専門的な検査が欠かせないことを実感した私は、インコの足バタバタの原因を突き止めるために、セカンドオピニオンの動物病院探しから始めました。

インコの病院を選ぶ時、今まで積み重ねてきた病院との信頼関係も大切ですが、もっと大事なのは「どこまで深くインコのことを診てくれるのか」を見極めることだと痛感したのです。

鳥の検査技術がない獣医師は、かもしれない診断をします。症状だけをみて肝臓が悪いかもしれない、腎臓が悪いかもしれない、甲状腺腫かもしれないと診断し投薬します。鳥の診療はそんなものだと思わないで下さい。疑いだけで良くなってきているかも分からずに投薬を続けている鳥さんがたくさんいます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 12, 2020

小鳥を診察できる別の動物病院への転院

自宅に戻った私はネットで鳥専門の病院を検索してみましたが、どれも自宅からはかなり遠く、当時はまだ学生だった私には遠方への通院は厳しい距離でした。そして思いついたのが自宅から近くて評判の良い動物病院の存在でした。

その病院は「先生の腕が良い」と噂には聞いていたのですが「待ち時間が長い」とも聞いていたので、今まで一度も受診したことがありませんでした。

その動物病院のHPを見ると、犬猫の他に鳥も診察可能とのこと。既に時刻は夜の7時でしたが、私はその動物病院に電話してみることにしました。

この回答に安堵した私は、すぐにその病院に向かいました。

そういえば誤診病院ではフンの検査すらしていなかった…

その病院は評判が良いだけあってとても混んでいました。待合を見渡すと犬や猫の他に、亀やトカゲ、ハムスターなど、さまざまな動物が診察に訪れていました。

さっそく受付を済ますと、レモンはすぐに糞検査のため別室へ連れて行かれ、その間に私は問診表に出来るだけ細かく今までの経緯を記載しながらふと気づきました。

インコにとってフン検査は基本的なチェック項目であり、本来どんな症状であっても行われるべきものでしょう。しかし私がインコを飼うのはレモンが初めてで、インコの通院自体も初めてだったので、最初の病院ではその点に気づかなかったのです。

セキセイインコのメガバクテリア症が発覚(やっぱり…)

しばらく待合室で待っていると順番が回ってきたので、レモンと一緒に診察室に入りました。

獣医の第一声に、私は頭がクラっとする感覚に襲われ、同時にやっと原因が分かったことに少し安堵しました。

獣医から今後の治療についての説明をしっかりと受け、途中経過として1週間後に再診することになりました。

メガバクテリアの治療をしてもインコの足バタバタが止まないのはなぜ!?

この日から、メガバクテリア症の投薬を開始しました。投薬期間は45日間。投薬方法は大きなシリンジに規定の水と粉薬を入れて薬を溶かし、それを毎日飲み水として与えます。

その言葉通り、レモンは薬が入った水でも何の抵抗もなく飲みました。

しかしメガバクテリアの投薬開始から2日経っても3日経っても、インコの足バタバタはまったく治りません。良くなる気配すらなく、相変わらず昼夜問わず休むことなく、両足をバタバタと上げ下げしているのです。

メガバクテリアの治療が始まればすぐに足踏みがなくなってくると思っていた私は、一向に変わらない足バタバタにまた不安を感じ始めました。

当時 私はSNSにレモンの様子を度々投稿していて、今回の病気についても事の経緯を細かくアップしていました。

そして今回も足をバタつかせているレモンの動画を撮影して「投薬しても治らない」と投稿したところ、セキセイインコを飼っている方から、こんなコメントをいただいたのです。

前の動物病院に通院していた時に私も一度疑った「疥癬症」でしたが、レモンの足や嘴に疥癬症の症状が見られないこと。前の病院の獣医にはきっぱりと疥癬症を否定されたことで、私もそれで納得していました。

再度レモンの足や嘴をじっくりと観察してみましたが、やはりこれといった症状は見当たりません。しかし、SNSのコメントをきっかけに、メガバクテリア症と疥癬症も患っているのでは?…と、再度疑うようになったのです。

セキセイインコのメガバクテリア症と疥癬症の併発が発覚

メガバクテリア症と診断されてから1週間後、私たちは再検査のため動物病院を訪れました。ここ1週間の投薬は順調でしたが、インコの足バタバタは変わらないまま。足バタバタが始まってからこの時点で1ヶ月が経過していました。

その日の診察も、糞検査の結果報告から始まりました。1週間前にはハッキリと映っていたメガバクテリアはきれいに消滅していました。

私の言葉に、獣医はレモンの脚や嘴、羽の付け根に至るまで時間をかけてじっくりと観察してくれたものの、きっぱりと断言しました。

今回も前の病院の獣医と同じ見解でした。

セキセイインコの疥癬の可能性を「打ち消す」ための検査

しかし、私の中には「これは疥癬に違いない!」との強い思いがあったことから、この日は少ししつこく獣医に食い下がりました。

セキセイインコの足バタバタはやはり疥癬症だった

そして待合室で待つこと5分。私は再度診察室に呼ばれました。

私たちはお互いの顔を見合わせて、思わず笑ってしまいました。

獣医は皮膚検査の結果を映像で見せてくれました。そこには、言われなければ分からない程度の、しかし確実に疥癬(トリヒゼンダニ)が映っていたのです。

1か月越しの悩みの暗いトンネルの先に、ようやく明るい光が見えた瞬間でした。

セキセイインコの疥癬とメガバクテリア症併発の治療方針

メガバクテリア症と疥癬症を併発しているレモンへの治療方針は、あと2週間はメガバクテリア症の投薬治療を続けて、さらなる検査結果に異常がなければ、同時進行で疥癬症の治療を行うことになりました。

気分的には今すぐにでも疥癬症の治療をお願いしたいところでしたが、今の状態で2種同時の投薬は胃に負担がかかってしまうとのこと。そのため、まずはメガバクテリア症の治療を最優先することになりました。

診察の最後に私はもうひとつ質問をしました。

これはずっと私が疑問に思っていたことでした。少なくともあと2週間は足バタバタが続くであろうことに、一抹の不安があったのです。

【この回の体験談はここまで】 この記事には続編があります

メガバクテリア症について知っておくべきこと

メガバクテリア症は小鳥、特にセキセイインコによく見られる病気です。ここでは、メガバクテリア症の基本知識や治療法について解説します。

メガバクテリア(学名:Macrorhabdus ornithogaster)は実は細菌ではなく、鳥の消化管に感染する真菌(カビ)の一種です。特にセキセイインコとキンカチョウに多く発生し、日本では小鳥の飼育環境や気候の影響で発症率が高いとされています。

メガバクテリア症の主な症状

メガバクテリア症にはいくつかの典型的な症状があります。早期発見のためにも、これらの症状に注意しましょう。

嘔吐や吐き戻しが頻繁に見られる

体重減少や羽毛の膨らみが観察される

糞の状態が変化する(未消化の種が混じるなど)

食欲不振や元気のなさが見られる

足踏みやバタつきが生じることも(本症例のように)

| 症状 | 発症初期 | 中期 | 重症期 |

|---|---|---|---|

| 嘔吐・吐き戻し | 時々 | 頻繁 | 常時 |

| 体重減少 | わずか | 明らか | 著しい |

| 羽毛の膨らみ | ほぼなし | 時々 | 常時 |

| 食欲不振 | 一時的 | 断続的 | 継続的 |

| 足のバタつき | 時々 | 頻繁 | 常時 |

| 症状には個体差があります。すべての症状が現れるとは限りません。 | |||

メガバクテリア症は症状が曖昧なことも多く、足のバタつきのように一般的ではない症状から始まることもあるため、確定診断には獣医師による専門的な検査が必要です。診断には通常、糞便検査が行われます。

またメガバクテリアは糞便検体で遺伝子検査をすることができます。胃炎症状でもメガバクテリアが検便で出ない時の検査や確実に治っているかを調べることができます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 9, 2020

メガバクテリア症(マクロラブダス)の治療法と予防法

メガバクテリア症の治療には、主に抗真菌薬が使用されます。代表的な治療法をご紹介します。

抗真菌薬の投与(アンホテリシンBなど)

最低45日間の継続的な投薬が必要

胃酸分泌を抑える薬を併用することも

重症例や内服薬が効かない場合には皮下注射も

栄養状態の改善とストレス軽減

定期的な再検査で治療効果を確認

| 対策 | 内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 治療薬 | アンホテリシンBが主流 | 必須 |

| 投薬期間 | 4~6週間 | 必須 |

| 投与方法 | 飲水に混ぜるか直接給餌 | 状況による |

| 再発予防 | 清潔な環境維持と定期検査 | 非常に重要 |

| 食事管理 | バランスの良い食事提供 | 重要 |

| 治療計画は獣医師の指示に従いましょう | ||

また吸収されないことから、組織の深部まで入り込んだ菌には効果が期待できません。感染が重度の場合や難治性の場合は、注射薬を併用しないと根治できないことが多いです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 12, 2020

注射した薬剤は血液中に入り、薬剤は血液循環を介して組織中に移行し、効果を発揮します。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 13, 2020

メガバクテリア症は再発しやすい病気として知られています。一度治療が成功しても、症状が完全に消えた後も4~6週間程度は投薬を継続することが重要です。自己判断で治療を中止すると再発のリスクが高まります。

投薬で消えなかったり、再発を繰り返す場合には、セカンドオピニオンを検討してください。胃の障害が大きいと後遺症で慢性胃炎やセキセイインコでは胃腫瘍に発展することがあるので要注意です。若鳥に多い感染症なので、お迎えしたら早めに健康診断を受けましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 22, 2020

予防策としては、清潔な飼育環境の維持、バランスの取れた食事の提供、そして定期的な健康チェックが効果的です。新しい鳥を迎え入れる際には検疫期間を設け、すでに飼っている鳥への感染を防ぐことも大切です。

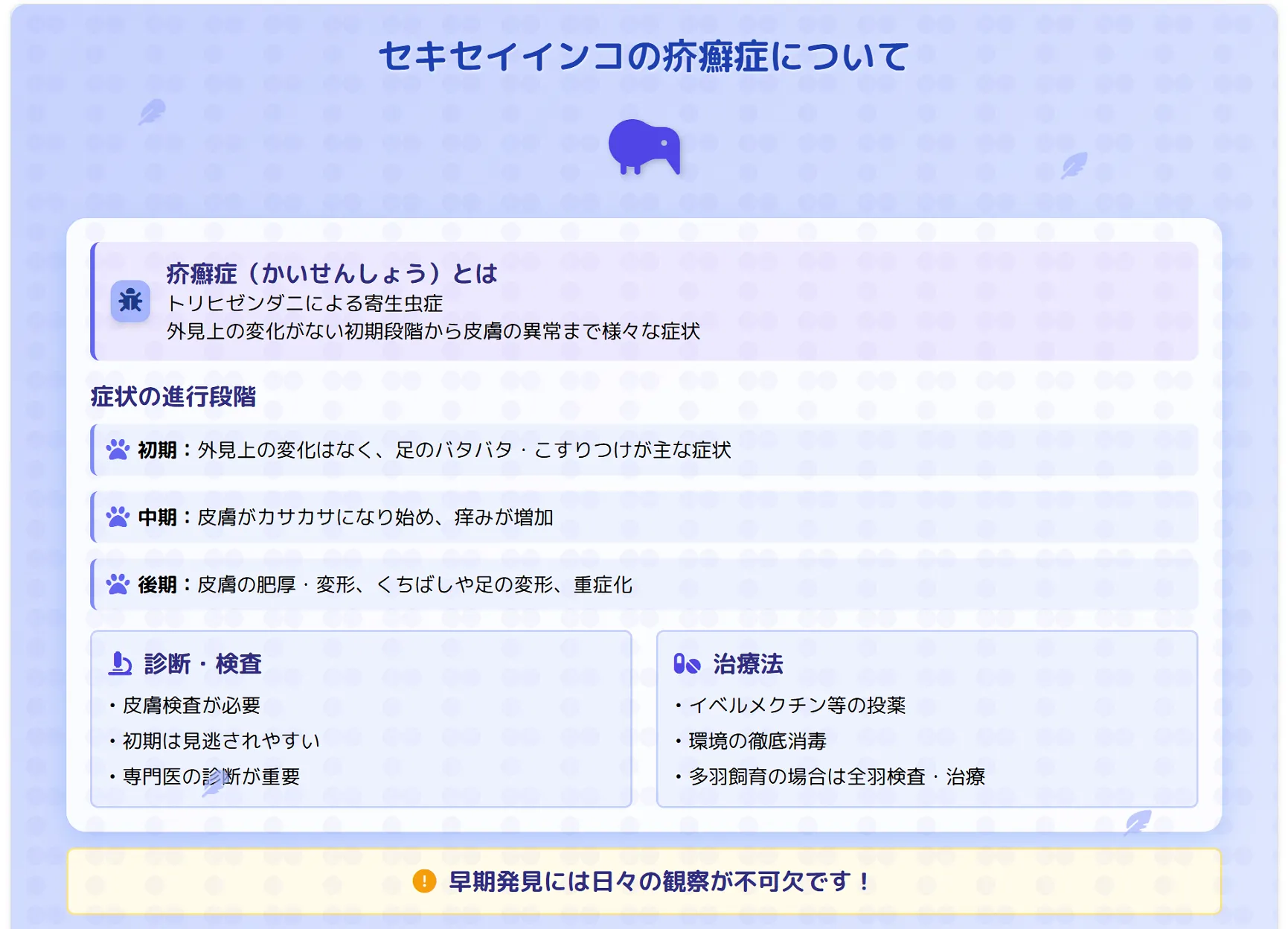

セキセイインコの疥癬症について

疥癬症はトリヒゼンダニ(Knemidokoptes pilae)という寄生虫が原因で起こる皮膚病です。

疥癬症は小鳥、特にセキセイインコによく見られる皮膚疾患で、主に足、嘴、羽毛の生え際などに症状が現れることが特徴です。ダニが皮膚に潜り込んで繁殖することで、強い痒みや皮膚の変化を引き起こします。

疥癬症の症状と診断

疥癬症には以下のような症状が見られます。早期発見のためにもこれらの変化に注意しましょう。

足や嘴の皮膚がカサカサしてくる

激しい痒みによる足のバタつきや引っ掻き行動

進行すると皮膚が肥厚し、白い鱗状になる

重症化すると足の変形や歩行困難になることも

初期症状では外見上の変化がないこともある(本症例のように)

| 段階 | 主な症状 | 発見の難易度 |

|---|---|---|

| 初期 | 痒みのみ、外見上の変化なし | 非常に困難 |

| 中期 | 軽度の皮膚変化、痒みの増加 | やや困難 |

| 進行期 | 明らかな皮膚変化、鱗状の形成 | 容易 |

| 重症期 | 皮膚の肥厚、変形、歩行障害 | 非常に容易 |

| 疑わしい症状がある場合は、早めに専門医の診察を受けましょう | ||

本症例のように、初期の疥癬症では皮膚に明らかな変化が見られないことがあり、単なる「足のバタつき」だけが唯一の症状となることも珍しくありません。確定診断には、皮膚の顕微鏡検査が必要です。

疥癬症の治療法と予防

疥癬症の治療には主に以下の方法が用いられます。早期発見・早期治療が重要です。

イベルメクチンなどの抗寄生虫薬の投与

複数回の投薬が必要(通常2〜3週間おきに2〜3回)

重症の場合は局所塗布薬を併用することも

ケージや周辺環境の徹底的な消毒

完治後も再発監視のための定期検査

| 対策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 抗寄生虫薬 | イベルメクチンが主流 | 高い |

| 治療回数 | 2〜3週間おきに複数回 | 必須 |

| 環境消毒 | ケージや周辺の消毒 | 再発防止に重要 |

| 定期検査 | 治療後のフォローアップ | 再発早期発見に有効 |

| 複数羽飼育の場合は、すべての鳥を同時に治療する必要があります | ||

疥癬症は適切な治療を行えば完治する病気ですが、放置すると重症化し、インコの生活の質を著しく低下させることがあります。また、複数の鳥を飼育している場合は、接触感染する可能性があるため、すべての鳥を同時に治療する必要があります。

予防策としては、定期的な健康チェック、清潔な飼育環境の維持、そして新しい鳥を迎え入れる際の検疫期間の設定が効果的です。また、異常を感じたらすぐに鳥専門の獣医師に相談することが重要です。

複数の病気が併発する場合の対処法

本症例のようにメガバクテリア症と疥癬症が同時に発症することもあります。小鳥は体が小さく、一度体調を崩すと複数の病気に罹患しやすくなります。特に免疫力が低下すると、通常なら発症しない病気にも感染するリスクが高まります。

優先順位をつけた治療計画

複数の病気が併発している場合、すべてを同時に治療すると小鳥の体に大きな負担がかかることがあります。そのため、命に関わる病気や症状の重い病気から優先的に治療することが一般的です。

消化器系の病気(メガバクテリア症など)を優先的に治療

体力や免疫力の回復を待ってから次の治療へ

複数の薬の相互作用に注意する

獣医師の指示に従い自己判断で治療計画を変更しない

回復の進行に合わせて治療計画を調整する

| 疾患タイプ | 優先度 | 理由 |

|---|---|---|

| 消化器系疾患 | 最優先 | 栄養吸収に影響し生命維持に直結 |

| 呼吸器系疾患 | 高 | 呼吸困難は急速に悪化する可能性 |

| 寄生虫症 | 中〜高 | 症状の重さによる |

| 皮膚疾患 | 中 | 通常は命に関わらないが早期治療が望ましい |

| 個々の症例により優先順位は変わります。獣医師の判断に従いましょう | ||

本症例では、メガバクテリア症の治療を優先し、ある程度回復してから疥癬症の治療を開始しました。これは、消化器系の問題を抱えたインコに余計な薬剤負担をかけないための適切な判断です。

【セカンドオピニオン】複数の獣医師の意見を聞く重要性

小鳥の病気は診断が難しく、専門知識を持った獣医師でも見落とすことがあります。特に症状が複雑な場合や、治療に反応が見られない場合は、セカンドオピニオンを求めることが非常に重要です。

鳥専門または経験豊富な獣医師を選ぶ

症状や経過について詳細に記録する

前医での診療内容を正確に伝える

SNSなどで同じ症状の事例を探すことも参考になる

飼い主の直感を大切にする(本症例のように)

自分の愛鳥をよく観察している飼い主の直感は、時に医学的な判断よりも重要なヒントになることがあります。本症例でも、飼い主さんが疥癬症を疑い続けなければ、病気の発見が遅れていた可能性があります。

私が開業した当時は鳥も診る動物病院からの転院でこのような事例が大半でしたが、最近では鳥の病院からの来院でもこの事例が増えています。

つい先日もお腹が大きいにも関わらずレントゲン検査をされず、診断も腫瘍かもしれないと曖昧なまま鳥の病院に1年通院して薬だけ出されていていました。— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 10, 2022

鳥の病院といっても全ての診療科目においてエキスパートではありません。どうか「リスクがある」という言葉で諦めないでセカンドオピニオンを受けて下さい。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 10, 2022

質問して納得できる答えが聞けない場合はセカンドオピニオンを躊躇しないで下さい。良心的な先生はより専門性の高い病院を紹介してくれますが、先生任せだと何も言われないことも多いです。セカオピは検査結果と治療履歴があるのがベストですが、貰えない場合は何も持たずに行っても大丈夫です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 2, 2021

セカンドオピニオンを受けたくても主治医に言い出せなくてデータを持っていけないことがあります。その場合は検査のやり直しになってしまいます。そこで普段からやって欲しいのが検査画像の写真を撮ることです。特にレントゲン画像、またエコーのプリントを貰えない場合はスマホで撮っておきましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 11, 2022

プリントはエコーだけです。レントゲンの場合は、当院ではデータをDVDに入れて渡すことが可能です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 11, 2022

よくある質問と回答

ここではセキセイインコのメガバクテリア症と疥癬症に関するよくある質問に答えます。

メガバクテリア症は他の鳥や人間にうつりますか?

メガバクテリア症は鳥から鳥へは感染する可能性があるものの、人間を含む哺乳類には感染しません。複数の鳥を飼育している場合は、感染鳥を隔離し、器具や餌入れなどを別にすることをお勧めします。メガバクテリアは環境中で生存する能力が高いため、ケージや餌器の徹底的な消毒も重要です。

疥癬症の初期症状としての足バタバタはよくあることですか?

疥癬症の初期症状として足のバタバタが見られることは珍しくありません。特に皮膚に明らかな変化が現れる前に、痒みによる足のバタつきだけが唯一の症状となることがあります。

本症例のように、獣医師による外観検査だけでは発見が難しいこともあるため、持続的な足のバタつきが見られる場合は、皮膚の顕微鏡検査を依頼することが重要です。

メガバクテリア症と疥癬症の治療費用はどれくらいかかりますか?

治療費用は地域や病院、症状の重さによって大きく異なりますが、一般的な目安 として以下のようになります。

初診料・検査費:5,000〜10,000円程度

メガバクテリア症の薬剤費:10,000〜20,000円(45日分)

疥癬症の薬剤費:5,000〜10,000円(複数回投与分)

再診料:3,000〜5,000円/回

複雑な症例や長期治療の場合:10万円以上かかることもある

本症例では、誤診による無駄な治療費も含めて最終的に合計で113,000円かかりました。

病気は早期発見・早期治療ができれば費用を抑えられる可能性がありますので、異変を感じたらすぐに専門医に相談することをお勧めします。

メガバクテリア症は完治しても再発する可能性はありますか?

メガバクテリア症は完治後も再発するリスクが高い病気として知られています。特に以下のような場合は再発リスクが高まります。

治療期間を守らなかった場合

投薬方法を間違えた場合

ストレスや他の病気で免疫力が低下した場合

飼育環境の清潔さが保たれていない場合

遺伝的に感受性が高い個体の場合

再発予防のためには、獣医師の指示通りに治療を完了し、定期的な検診と清潔な環境維持が重要です。また、良質な食事の提供やストレス軽減も再発防止に役立ちます。

鳥専門の獣医師を見つけるにはどうすればよいですか?

鳥専門または鳥の診療経験が豊富な獣医師を見つけるには、以下の方法が効果的です。

インターネットで「エキゾチック」「鳥専門」などのキーワードで検索

小鳥の飼育コミュニティやSNSグループで情報交換

ペットショップやブリーダーに相談

夜間や緊急時の対応が可能な病院をリストアップしておく

事前に電話で鳥の診療経験について確認

重要なのは「小動物OK」と書かれていても、実際に鳥の診療経験があるかどうかを確認することです。事前に「鳥の診療に長けた獣医が所属しているか」を確認しとおくことをお勧めします。

セキセイインコのメガバクテリアと疥癬症:早期発見と専門医の重要性まとめ

この記事では、セキセイインコの足バタバタから始まり、メガバクテリア症と疥癬症の併発が判明するまでの体験談を紹介しました。小鳥の病気の早期発見と適切な治療につながるポイントをまとめます。

セキセイインコの異変には迅速に対応し、専門的な検査を依頼する

鳥の診療では基本的な糞便検査が重要なチェックポイント

足のバタつきはメガバクテリア症や疥癬症の初期症状の可能性がある

疥癬症は初期段階では皮膚に明らかな変化が見られないことも

メガバクテリア症の治療には継続投薬が必須

投薬は自己判断で中止せず、獣医師の指示に従う

複数の病気が併発する場合は優先順位をつけた治療が重要

治療に反応が見られない場合はセカンドオピニオンを求める

飼い主の直感や観察力が診断の重要なヒントになることも

鳥専門または鳥の診療経験が豊富な獣医師を選ぶ

SNSなどの情報共有が病気の発見や対処に役立つことがある

早期発見・早期治療が治療費の節約と鳥の苦痛軽減につながる

予防のための定期検診と清潔な飼育環境の維持が大切

複数羽飼育の場合は感染防止のための隔離や消毒を徹底する

愛鳥の健康を守るためには、少しでも異変を感じたら専門医に相談することが大切です。適切な知識と対応で、愛鳥との幸せな時間をより長く楽しんでください。

参考資料 鳥類獣医師 海老沢和荘先生(横浜小鳥の病院院長 獣医学博士)のX