【評判・レビュー】なぜマイカヒーターが選ばれるのか?

インコの保温器具には多くの種類がありますが、なぜ高価な「遠赤外線マイカヒーター」が指名買いされるのでしょうか。その理由は、他のヒーターにはない圧倒的な「安全性」と「快適性」にあります。

実際に使用している飼い主の声や評判を集めると、共通のメリットが見えてきます。

💡 マイカヒーターが評価される3つの理由

- 火事のリスクが極めて低い:表面温度が紙の発火点よりはるかに低いため、万が一の時も安心。

- 日向ぼっこの暖かさ:温風を出さず、遠赤外線で体の芯から温めるので、鳥がうっとりとリラックスする。

- メンテナンスフリー:電球交換が不要で、一度買えば長期間(5年以上)使える。

特に「留守番中の火事が怖い」「夜間つけっぱなしにするのが不安」という飼い主さんから絶大な支持を得ています。

遠赤外線とは?体の芯から温まる「日向ぼっこ」の仕組み

マイカヒーターの最大の特徴は「遠赤外線」による加熱方式です。エアコンやファンヒーターのように空気を暖めるのではなく、太陽光と同じ仕組みで、対象物(インコ)を直接温めます。

空気ではなく「体」を温める

一般的な保温電球は、周りの空気を温めてその対流でケージ内を暖房します。一方、マイカヒーターは「育成光線」と呼ばれる波長の遠赤外線を放射します。

- 深部体温が上がる:遠赤外線が体内の水分子に作用し、体の内側からポカポカ温まります。

- 血流改善:血管を拡張し、血行を良くする効果が期待できます。

- 乾燥しない:温風を出さないため、インコの喉や鼻の粘膜を痛めません。

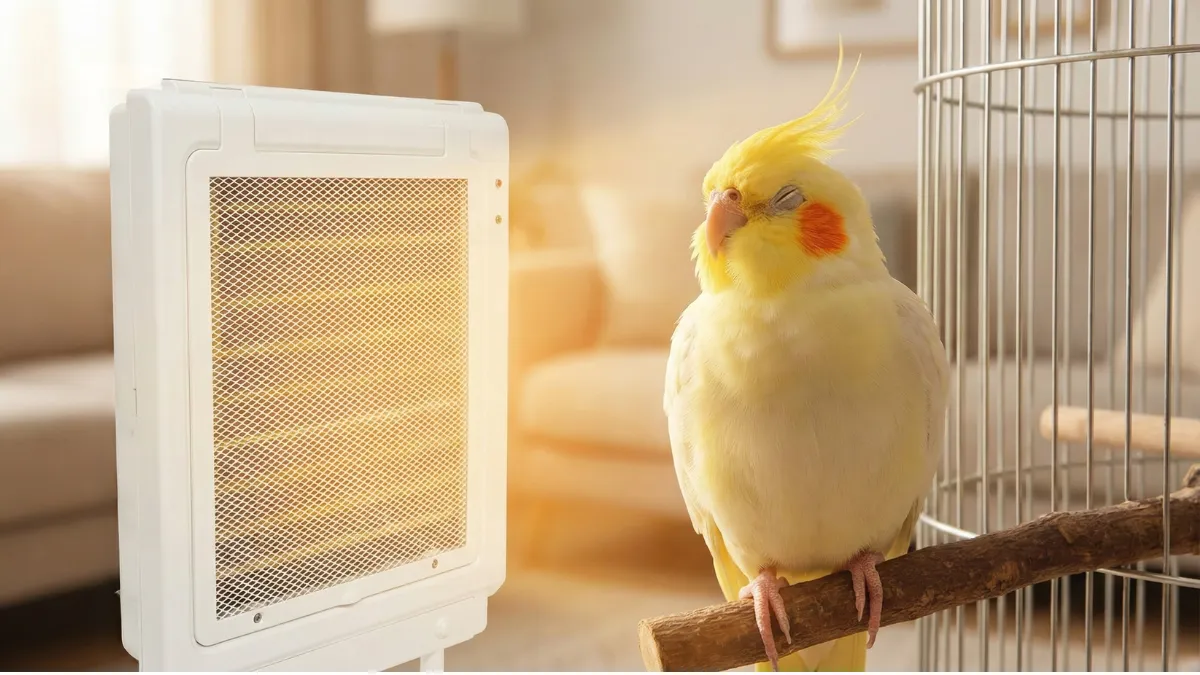

ヒーターの前にいると、まるで冬の窓辺で日向ぼっこをしているような、じんわりとした優しい暖かさを感じることができます。これが、インコがマイカヒーターのそばから離れなくなる理由です。

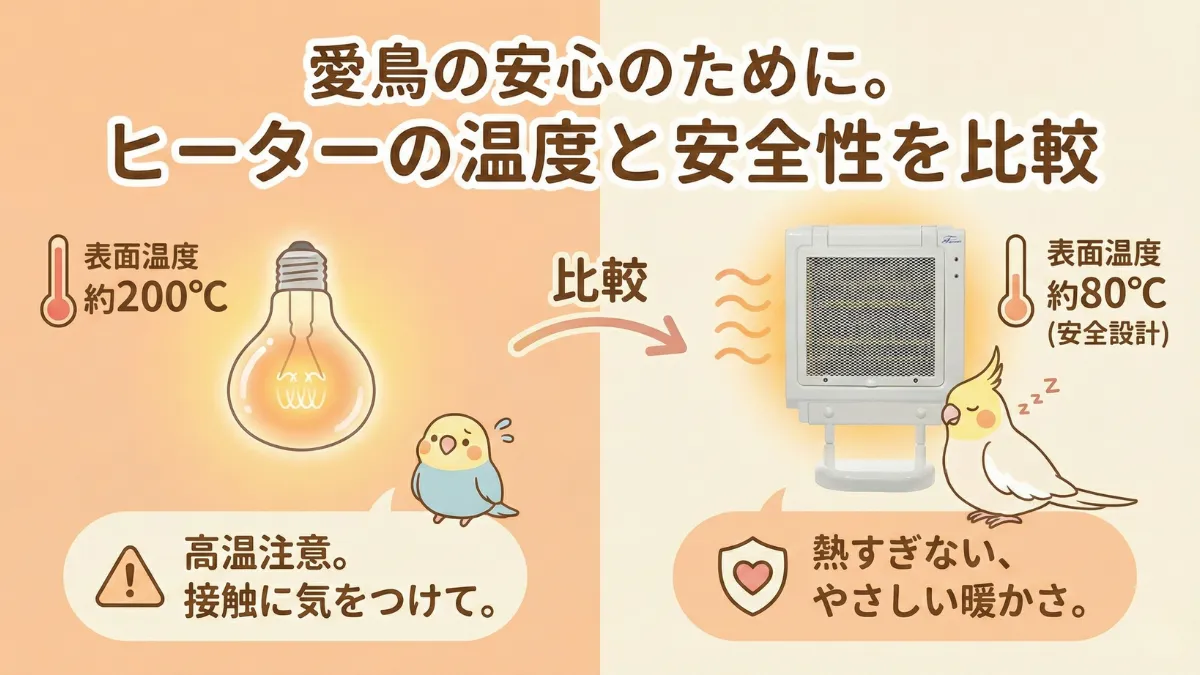

マイカヒーターと保温電球との決定的な安全差

「保温電球による火災事故」は、残念ながら毎年発生しています。マイカヒーターを選ぶ最大のメリットは、この火災リスクを物理的に排除できる点にあります。

表面温度80℃の安全性

保温電球とマイカヒーターの表面温度には、決定的な違いがあります。

マイカヒーターの表面温度は最高でも80℃(±5℃)に制御されているため、万が一、羽や紙くずが接触しても物理的に発火する恐れがありません。この「圧倒的な安心感」こそが、マイカヒーターを選ぶ最大の理由です。

安全だけじゃない!愛鳥に優しい3つのメリット

火事リスク以外にも、マイカヒーターにはインコの生活環境を向上させる多くのメリットがあります。

1. 光が出ないので睡眠を妨げない

一般的な保温電球のオレンジ色の光は、神経質なインコにとってはストレスになり、睡眠不足の原因になることがあります。マイカヒーターは光を一切発しないため、夜間もケージを真っ暗に保つことができ、愛鳥をぐっすりと眠らせてあげることができます。

2. 無風・無音で脂粉が舞わない

エアコンのような温風が出ないため、インコの脂粉や羽毛、エサの殻が舞い上がりません。また、稼働音もないため、音に敏感なインコでも安心して使用できます。人間にとっても、空気が汚れず静かなのは大きなメリットです。

3. 経済的なランニングコスト

本体価格は高いですが、電気代は意外と安く済みます。内臓サーモスタットによる断続運転(温度が上がると自動でOFFになる)を行うため、24時間使用しても月額の電気代は1,100円〜1,500円程度(※)です。

さらに、保温電球のように「球切れ」がないため、毎年の電球交換費用(約2,000円〜)がかかりません。

※電力料金単価35円/kWhで計算した場合の最大値(約1,512円)。実際の稼働状況により安くなる傾向があります。

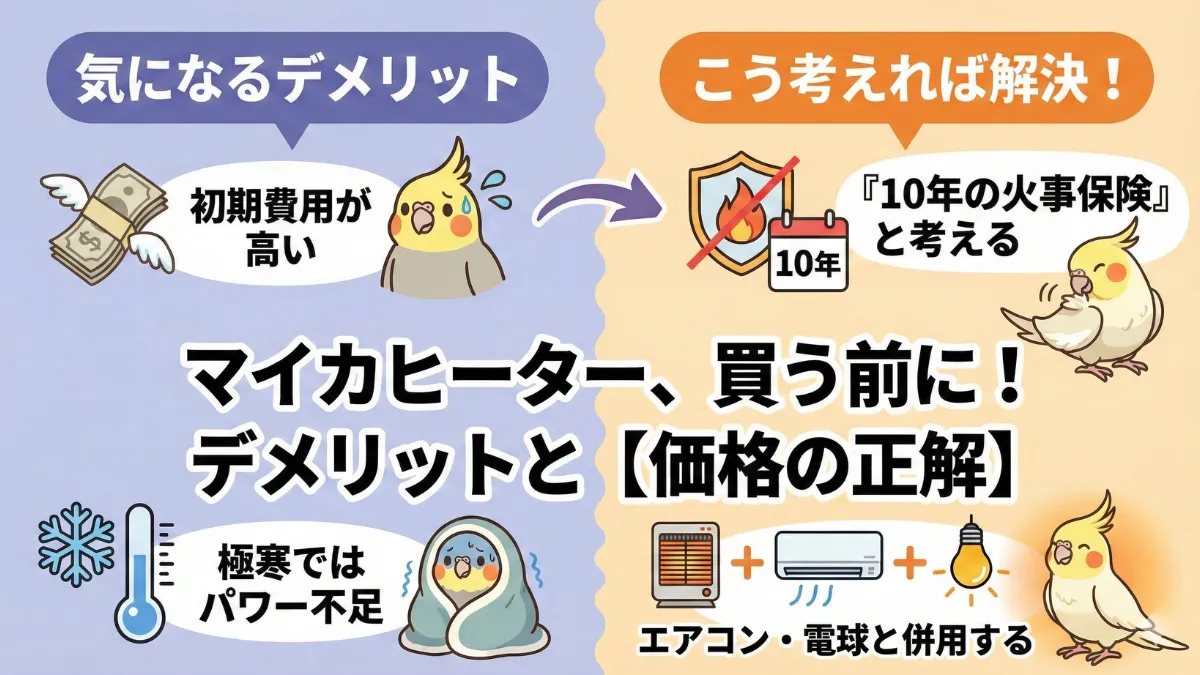

買う前に知っておくべきデメリットと「価格」の考え方

良いことづくめに見えるマイカヒーターですが、デメリットも存在します。購入してから後悔しないよう、しっかりと確認しておきましょう。

デメリット:初期費用が高い

最大のネックは価格です。一般的な保温電球セットと比べると、初期費用はかなり高くなります。「暖房器具にここまで出すのは…」と躊躇する方も多いでしょう。

🤔 しかし、こう考えてみてください

この価格は、単なるヒーター代ではなく「今後10年間の火事に対する保険料」です。

- 留守中に「火事になっていないか」と不安になるストレスからの解放

- 電球が切れて愛鳥が凍えるリスクの排除

- 5年以上使える耐久性(電球交換コストゼロ)

長い目で見れば、安全性という「プライスレスな価値」に加え、ランニングコストの安さで元は十分に取れます。

デメリット:極寒の環境ではパワー不足

マイカヒーターは「空気を暖める」能力は高くありません。そのため、北海道や東北の真冬、あるいは室温が10℃を下回るような極寒の部屋では、これ単体では保温が追いつかないことがあります。

⚠️ 「全然暖かくない!」という口コミの正体

Amazonなどのレビューで「手で触っても熱くない、故障か?」という口コミを見かけますが、これは仕様です。マイカヒーターは「触って熱い暖房」ではなく「前にいると暖かい暖房」だからです。ただし、室温が5℃〜10℃のような環境では、さすがに力不足です。

そのような環境では、「エアコンで室温を底上げする」か、「保温電球と併用する」必要があります。関東以南の室内であれば、アクリルケースやカバーと併用することで、マイカヒーター単体でも十分に対応可能です。

正しい設置方法と効果的な使い方

マイカヒーターの実力を最大限に発揮させるためには、設置方法が重要です。必ず「専用ホルダー」を使って設置しましょう。

ケージの外側に設置する

専用のステンレスホルダーを使い、ケージの外側に掛けて使用します。ヒーター面とケージの網の間は適度な距離(約2cmなど、ホルダーの仕様に従う)を保ちます。

- 設置場所:インコがよく居る「止まり木」の高さに合わせる。

- コードの処理:いたずら好きのインコがかじらないよう、コードはケージの裏を通し、保護カバーを付ける。

- 補助アイテム:天井部分の熱を逃がさないよう、ケージの上部は布や断熱材で覆う(ヒーターには被せないこと!)。

よくある質問|マイカヒーターの疑問を解決

導入を検討している方が気になるポイントをQ&A形式でまとめました。

マイカヒーターは「愛鳥の命を守る保険」です【総括】

遠赤外線マイカヒーターは、単なる暖房器具ではありません。「火事のリスク」と「愛鳥の健康リスク(乾燥・睡眠不足)」の両方を解決できる、唯一無二のアイテムです。

初期費用は確かに安くありません。しかし、保温電球の熱で火事になる不安や、球切れで寒い思いをさせる心配から解放されるなら、その価格以上の価値は十分にあります。日向ぼっこのような優しい暖かさで、愛鳥がうっとりと羽繕いをする姿を見れば、「買ってよかった」と心から思えるはずです。

愛鳥の命はお金では買えません。もしあなたが「安全性」を最優先したいと考えているなら、迷わずマイカヒーターを選んであげてください。それが、あなたと愛鳥の長く幸せな生活を守るための、最良の投資になるでしょう。