オカメインコがケージの下にいる行動を発見した時、まず確認すべきは緊急性の高い症状があるかどうかです。体調不良を隠す習性があるオカメインコにとって、床でうずくまるのは重要なSOSサインの可能性があります。

この記事では、オカメインコがケージの下にいる原因を緊急度別に分類し、命に関わる症状の見分け方から正常な行動パターンまで、飼い主が知っておくべき判断基準と対処法を詳しく解説します。

膨羽や開口呼吸などの危険サインの早期発見から、発情行動や老化現象といった心配不要なケースまで、愛鳥の健康を守るための実践的な知識をお届けします。

🔰 初心者の方へ:この記事で分かること

- 今すぐ病院に行くべき危険な症状の見分け方

- 家庭でできる応急処置の具体的手順

- 心配いらない正常な行動パターンとの違い

- 鳥専門病院の探し方と緊急時の連絡方法

- 日々の健康チェックで病気を早期発見するコツ

オカメインコがケージの床に!【緊急度MAX】命に関わる危険な症状

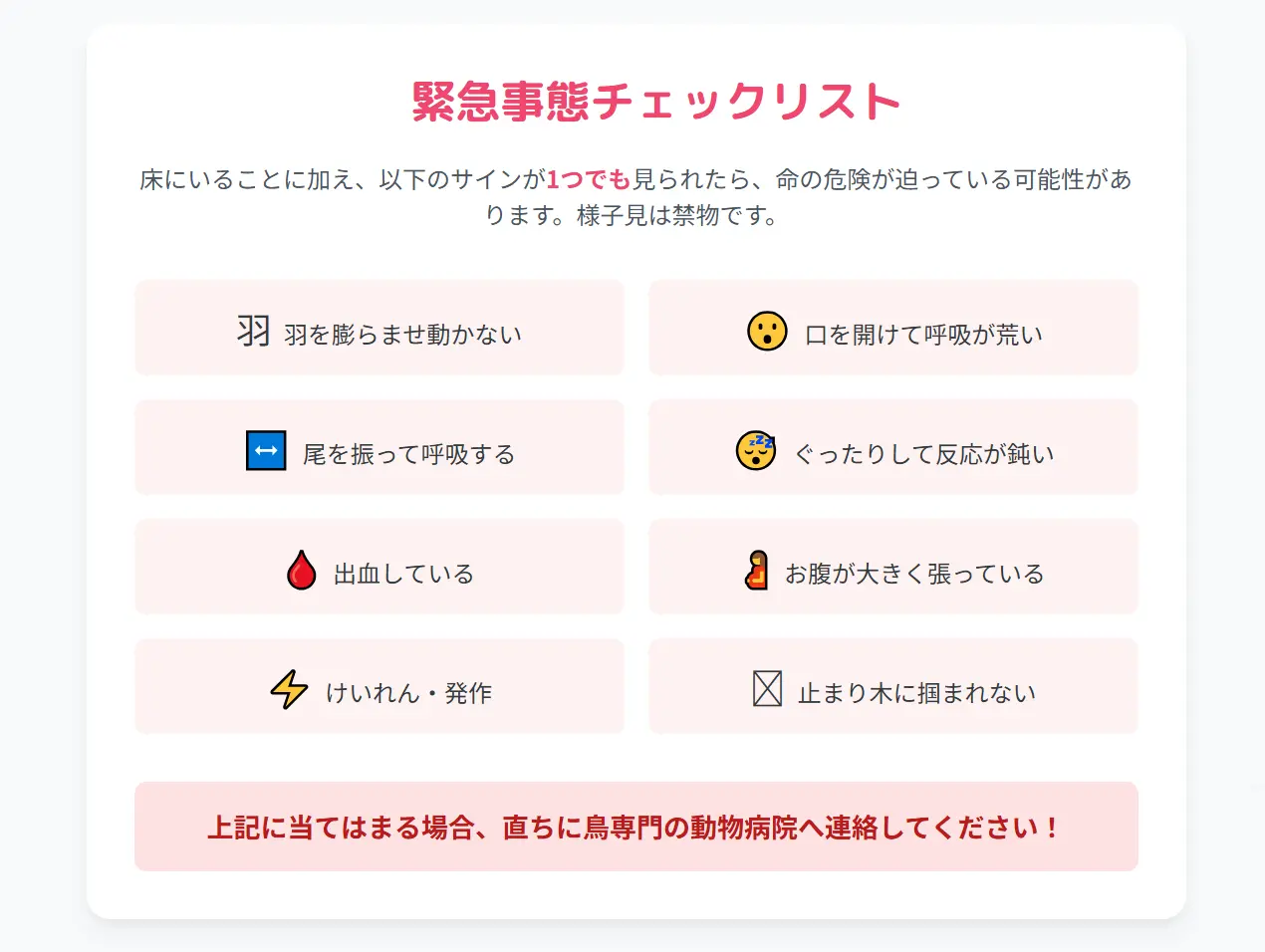

愛鳥がケージの床にいるのを発見した時、まずは生命に関わる危険なサインがないか確認しましょう。オカメインコは体調不良を隠す習性があるため、床でじっとしているのは深刻な状態かもしれません。早期の見極めが重要となります。

🚨 今すぐ病院へ!危険なサインチェックリスト

以下の症状のうち、複数が同時に見られる場合は緊急事態です。即座に鳥専門の獣医師の診察を受ける必要があります。特に膨羽(ぼうう)と開口呼吸が同時に現れている場合は、生命に関わる状況の可能性が高く、一刻の猶予もありません。

🆘 専門用語の解説

- 膨羽(ぼうう):羽を膨らませて体を丸くしている状態。体温を保とうとする行動で、病気の典型的なサインです。

- 開口呼吸:口を開けてハァハァと息をしている状態。健康なオカメインコは鼻で静かに呼吸します。

- テイルボビング:呼吸に合わせて尾羽が上下に大きく揺れる状態。重度の呼吸困難を示します。

⚠️ 緊急受診が必要な症状

- 羽を膨らませてじっとしている(膨羽:ぼうう)

- 呼吸が荒い・口を開けて呼吸している(開口呼吸)

- 尻尾を上下に振って苦しそうに呼吸している(テイルボビング)

- ぐったりして反応が鈍い、呼びかけに無反応

- 止まり木に掴まれず、床に落ちてしまう

- 出血している(外傷や筆毛の折損)

- けいれんや発作を起こしている

| 症状の組み合わせ | 緊急度 | 飼い主の対応 |

|---|---|---|

| 膨羽+開口呼吸+テイルボビング | ★★★(最高) | 夜間救急であっても即座に病院へ |

| 24時間以上、ほぼ動かず床にいる | ★★★(最高) | 応急処置をしつつ病院へ |

| 床にいるが食欲もあり、元気に動く | ★(低) | 他の症状がないか観察を続ける |

| 判断に迷った時は、自己判断せず必ず鳥専門の獣医師に相談してください。 | ||

🏥 鳥専門病院の探し方

- 「お住まいの地域名 鳥 動物病院」「エキゾチックアニマル 病院」で検索

- 日本小鳥臨床研究会のHP(www.asv.gr.jp)で専門医を探す

- 事前に電話で「オカメインコの診察可能か」「鳥専門の獣医師はいるか」確認

- 夜間・休日対応の救急病院の連絡先を普段から控えておく

📞 緊急時の連絡例:「オカメインコが床にうずくまり、羽を膨らませて口で呼吸しています。すぐに診ていただけますか?」と具体的に伝えましょう。

🚑 緊急時の応急処置【初心者でもできる3ステップ】

病院に連れて行く前に家庭でできる応急処置は、鳥の状態を安定させ、移動中の体力消耗を防ぐために非常に重要です。以下の手順に従って、冷静かつ迅速に対応してください。

🌡️ 保温の具体的方法

- 準備するもの:ペットヒーター(2,000〜4,000円)、デジタル温湿度計(1,000円程度)、プラケース(水槽でも可)

- 設置方法:ケージやプラケースの外側の片側から加温し、鳥自身が快適な場所を選べるように温度勾配を作ります。

- 温度管理:28〜30℃を目標に、温湿度計で常時監視し、鳥が口を開けて暑がるようなら少し温度を下げます。

- 危険な方法:使い捨てカイロ(密閉容器内で使用すると酸欠の危険)、ドライヤーや暖房器具の直接の風(火傷や急激な温度変化の危険)は絶対に避けてください。

移動用のキャリーケースには、保温と共に、移動の衝撃を和らげるためにもタオルなどを敷くと良いでしょう。これらの応急処置は、あくまで獣医師の診察を受けるまでのつなぎであることを忘れないでください。

【病気の兆候】オカメインコがケージの床にいる時に疑うべき病気

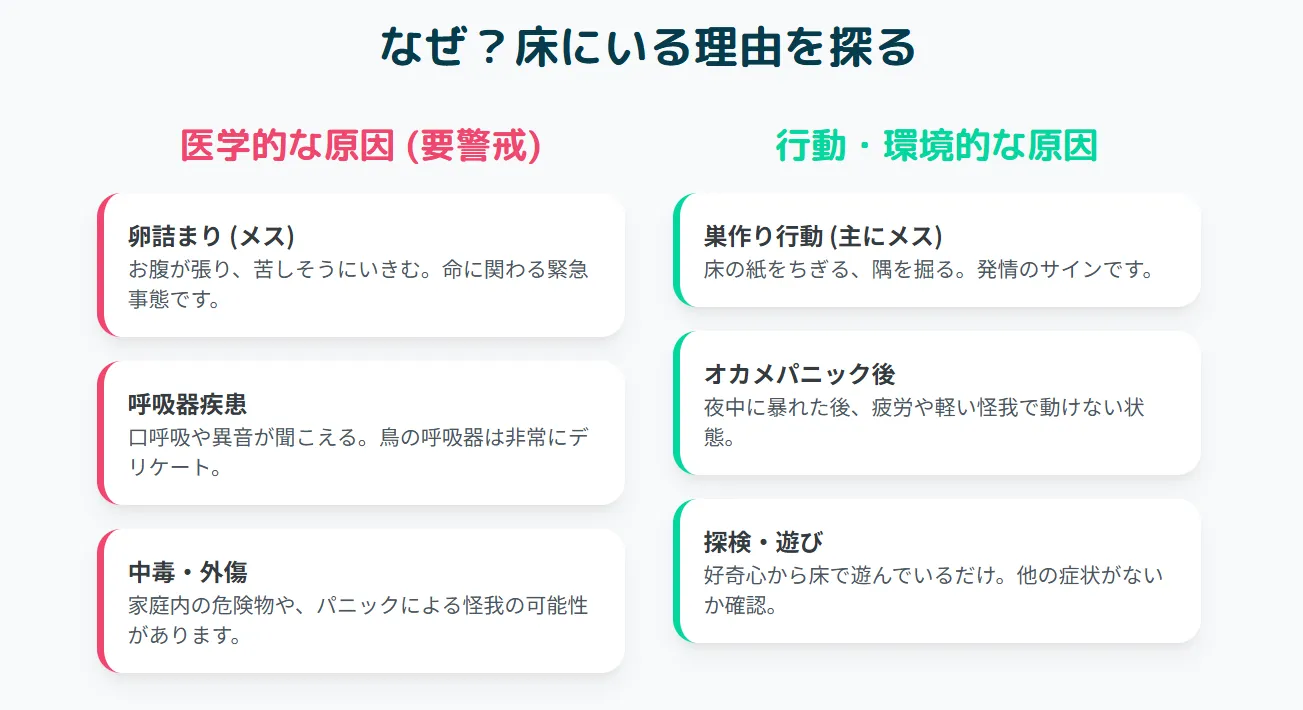

緊急症状以外でも、病気が原因で体力がなくなり、床にうずくまることがあります。特に以下の病気はオカメインコによく見られ、床での停立が重要なサインとなります。

🚺 メス特有の危険:卵詰まりの見分け方

メスのオカメインコにとって最も生命に関わる緊急事態の一つが卵詰まり(卵塞:らんそく)です。この症状は発見から24時間以内に対処しなければ致命的になる可能性が非常に高い病気です。特に初産の若いメスや高齢のメス、カルシウム不足のメスに発症しやすい傾向があります。

⚠️ 卵詰まりとは?

体内で形成された卵が、産卵できずに卵管や総排泄腔に詰まってしまう状態です。卵が内臓を圧迫し、ショック症状を引き起こします。

🔍 卵詰まりの症状チェック

- お腹が不自然に膨らみ、苦しそうにいきんでいる

- お尻周りがポッコリと膨らんでいる

- 呼吸が荒く、時々ぐったりする、またはけいれんする

- 普段は元気なのに急に床でじっとしている

- 水を大量に飲むため、尿の多い水っぽいフンをする

| 段階 | 主な症状 | 危険度 |

|---|---|---|

| 初期 | お腹の膨らみ、軽いいきみ、床にいる時間が増える | 中 |

| 進行期 | 苦しそうな呼吸、床で動かない、食欲低下 | 高 |

| 重篤期 | ぐったりして動けない、開口呼吸、ショック状態 | 最高 |

❌ 絶対にやってはいけないこと

- お尻にオリーブオイルを塗る(効果はなく、体力を消耗させるだけ)

- お腹を押して卵を無理やり出そうとする

- 温浴や蒸しタオルで急激に温める(ショックのリスク)

理由:腹部を圧迫することで体内で卵が割れ、致命的な腹膜炎を引き起こす危険性が極めて高いからです。保温と安静を保ち、すぐに病院へ向かってください。

🫁 呼吸の異常による床での停立

酸素不足や呼吸器系の疾患により、止まり木に止まる体力すらなくなっている状態です。鳥の呼吸器系は気嚢(きのう)という特殊な器官を持ち、哺乳類とは大きく異なる構造のため、感染や毒素に対して非常に敏感に反応します。

🔍 気嚢(きのう)とは?

鳥特有の呼吸器官で、肺と連結した薄い袋状の器官です。体内に9個あり、効率的な酸素交換を可能にしています。この特殊な構造により、鳥は飛行時に大量の酸素を取り込めますが、一度感染が起こると全身に広がりやすいという弱点もあります。

💨 呼吸異常の症状

- 口を開けてハァハァと呼吸している(開口呼吸)

- 呼吸時に「ヒューヒュー」「プツプツ」「プチプチ」といった異音がする

- 尻尾が呼吸に合わせてリズミカルに上下する(テイルボビング)

- 首を必死に伸ばして息をしようとする

- 鳴き声に変化が出たり、声が出なくなったりする

テイルボビングは「呼吸に合わせて尾羽が上下に揺れる」状態で、著しい呼吸努力を示す典型的な苦痛のサインです。健康な鳥の呼吸では尻尾はほとんど動きません。この症状が見られたら、即座に獣医師の診察が必要です。

オカメインコ特有の病気として、雛から若鳥に見られるCLJS(オカメインコの開口不全症候群)があります。初期には呼吸器症状を示し、進行すると顎関節が固まって口が開かなくなり、最終的には採食不能に陥り餓死する恐ろしい症候群です。

🦠 その他の病気による全身の衰弱

消化器系の病気や中毒、感染症などで全身状態が悪化している場合も、体力が低下して止まり木から落ちてしまったり、床にうずくまったりすることがあります。

🔬 オカメインコに多い病気

- メガバクテリア症(AGY症):真菌感染による慢性的な消化器疾患で、嘔吐や黒いフン、体重減少が特徴です。

- 金属中毒(亜鉛・鉛中毒):亜鉛メッキのケージやおもちゃをかじることで発症し、足の麻痺や神経症状を引き起こします。

- 肝臓疾患:高脂肪食などが原因で起こり、くちばしや爪の異常な伸長、羽色の変化、全身の倦怠感が見られます。

- クラミジア症(オウム病):人にも感染する人獣共通感染症で、呼吸器症状や下痢、緑色の尿酸などが特徴です。

メガバクテリア症(AGY症)はオカメインコに非常に多く見られる病気で、徐々に衰弱していくため、床にいることが増えたら疑うべき疾患の一つです。

これらの病気は初期症状が「床にうずくまる」「元気がない」といった非特異的なものであることが多く、家庭での原因特定は不可能です。複数の症状が重なっている場合は特に危険なため、早急に専門的な診断と治療を獣医師に委ねましょう。

オカメインコが床にいても大丈夫?心配いらない正常な行動パターン

すべての床での行動が病気を意味するわけではありません。健康なオカメインコも様々な理由で床にいることがあります。病気のサインとの違いをしっかり見極めることが重要です。

😊 元気な鳥の床での自然な行動

健康なオカメインコが床にいる場合は、病気の時の無気力な状態とは明らかに異なり、活発で目的のある行動を示します。特に、野生での餌探しの名残であるフォージング行動は、知的好奇心と健康状態が良い証拠です。

🔍 フォージング行動とは?

野生のオカメインコは地面を歩き回り、草の種などを探して食べる習性があります。この本能的な行動が飼育下でも現れ、ケージの床に落ちた餌を探したり、敷き紙をかじって遊んだりします。これは退屈しのぎやストレス解消にもなる大切な行動です。

✨ 正常な床での行動例

- 落ちた餌やシードの殻を探して食べている(フォージング行動)

- 好奇心旺盛にケージの隅々を探検している

- 敷いている新聞紙やキッチンペーパーをちぎって遊んでいる

- 夏場に涼しい場所を求めて床の隅に移動している

- 床に置かれたおもちゃで元気に遊んでいる

また、ケージの外で動く掃除機や、窓の外に見える猫など、何かを怖がって一時的に身を隠すために床に降りることもあります。この場合は原因がなくなればすぐに元の位置に戻ることが多いでしょう。

🔍 健康な鳥と病気の鳥の見分け方

オカメインコが床にいる時、遊んでいるだけなのか体調が悪いのか、この判断は飼い主にとって最も重要で、時に難しい課題です。日々の観察で愛鳥の「いつもの様子」を把握しておくことが、いざという時の判断基準となります。

📝 日常観察のコツ

- 毎日同じ時間に観察:朝起きた時、放鳥時、寝る前など、決まった時間に様子をチェックし、変化に気づきやすくします。

- 写真や動画で記録:元気な時の普段の様子を撮影しておくと、体調が悪い時との比較が容易になります。

- 体重測定の習慣化:週に1回、同じ時間に0.1g単位で測れるキッチンスケールで体重を測定します。体重の減少は病気の最も早いサインです。

- フンの状態を毎日チェック:色、形、量、尿酸(白い部分)の状態は健康のバロメーターです。

| 観察ポイント | 健康な鳥 ✨ | 病気の可能性 ⚠️ |

|---|---|---|

| 姿勢・羽の状態 | 頭を上げ、周囲を警戒。羽は体に沿ってなめらか。 | 羽を膨らませ体を丸め、頭を背中にうずめている。 |

| 活動レベル | 活発に動き回り、目的を持って移動する。 | ほとんど動かず、隅でじっとしている。動きが鈍い。 |

| 呼吸 | 静かで落ち着いており、普段は目立たない。 | 苦しそうで口を開いている。尾羽が上下に揺れる。 |

| 反応 | 飼い主の声や物音に機敏に反応し、鳴き返したりする。 | 反応が鈍く、目を閉じている時間が長い。 |

| フンの状態 | いつも通りの色・形で、数も正常。 | 下痢、色の異常(黒、緑、黄など)、絶食便。 |

「病気の可能性」の欄に当てはまる項目が一つでもあれば、たとえ鳥が餌を食べているように見えても(体調不良を隠すための「ウソ食べ」の可能性もあります)、獣医師に相談することを強く推奨します。

発情期?オカメインコが床で巣作りを始めた時のサインと対処法

特にメスのオカメインコは繁殖期になると、本能的に巣作り行動を始めることがあります。安全で暗く、囲まれた場所を好むため、ケージの隅や床がその対象となりやすいです。

💕 巣作り行動の特徴と見分け方

発情期のオカメインコは生殖ホルモンの影響で強い巣作り本能に駆られ、ケージ内で理想的な営巣場所を探し回ります。この行動は病気の症状とは明らかに異なり、目的意識を持った活発な動きや特有のポーズが特徴です。

🏠 発情期・巣作り行動とは?

オカメインコが子孫を残すために営巣場所を探し、巣材を集める本能的な行動です。野生では木の洞(うろ)に巣を作るため、飼育下でも暗くて狭い、囲まれた空間を好みます。

🔍 巣作り行動の典型的なサイン

- 新聞紙やティッシュを細かくちぎって集めたり、背中に挿したりする

- ケージの隅や餌入れの中に潜り込もうとする

- (メスの場合)体を低くして尻尾を上げるポーズをとる

- 選んだ場所を縄張りとし、他の鳥や人の手を攻撃する

- ケージの隅をしきりに掘るような仕草をする

| 項目 | 巣作り行動(発情) | 病気のサイン |

|---|---|---|

| 活動性 | 活発に材料を集めたり、場所を整えたりと忙しそう。 | じっとしていて動きたがらない、一日中うずくまっている。 |

| 目的性 | 巣を作るという明確な目的を持った一連の行動。 | 目的のない停立、反応の鈍さ、ぼーっとしている。 |

| 食欲 | 通常通り、または産卵に備えて食欲が増すこともある。 | 減退、または食べるふり(ウソ食べ)をする。 |

| 攻撃性 | 巣と見なした場所を守るため、気性が荒くなることがある。 | 攻撃性はなく、むしろおとなしく無抵抗。 |

⚠️ 過剰な発情を放置するリスク

- 卵詰まりのリスクが飛躍的に高まる。

- 無精卵の産卵が続き、体力を著しく消耗する。

- 産卵によるカルシウム不足で骨がもろくなる。

- 慢性的な発情状態が続き、他の病気を誘発する。

🌙 過剰な発情を抑える環境づくり

発情は本能ですが、過剰な発情は鳥の健康を害します。以下の方法で、発情を誘発する環境要因をコントロールすることが重要です。特に日照時間の管理は効果的です。

💡 光周期管理の具体的方法

- 夜8時から朝8時までなど、1日12時間以上はケージを遮光カバーで覆うか、完全に暗い部屋に移動させます。

- 遮光性の高いカバー(専用品で2,000円程度から)を使用し、僅かな光も遮断します。

- 一貫性の維持:毎日同じ時間に暗くして、規則正しい生活リズムを作ることが成功の鍵です。

これらの対策を行っても発情行動が収まらない場合は、ホルモン剤の投与など獣医師による治療が必要になることもあります。早めに専門家に相談しましょう。

オカメパニック後に床でぐったり…原因と回復までのサポート方法

夜間に突然ケージ内で暴れる「オカメパニック」の後、疲れ果てて床で休んでいることがあります。これはオカメインコ特有の現象で、怪我につながることもあるため、予防と適切な事後対応が重要です。

😱 オカメパニックの原因と予防策

オカメパニック(夜驚症、ナイトフライト)は、暗闇の中での些細な物音や光に驚いて引き起こされる突発的な恐怖反応です。野生で捕食者から逃れるための本能が、安全なはずの飼育環境でも発現してしまいます。

💡 オカメパニックとは?

オカメインコが就寝中などに突然の刺激に驚き、方向感覚を失ってケージ内で激しく暴れ回る現象です。逃げ場のないケージ内で金網に何度も体をぶつけ、翼や筆毛(生えかけの血管が通った羽)を傷つけ、出血する危険があります。

⚡ パニックを引き起こす主な原因

- 地震の小さな揺れや、家具がきしむ音

- 窓の外を通過する車のヘッドライトや、遠くの雷光

- ゴキブリなどの虫がケージに近づく音

- 救急車のサイレンや花火などの突発的な騒音

- 特にルチノー種は目の色素が薄く視力が弱いため、光や音に敏感な傾向があります。

| 対策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 夜間照明の確保 | 豆電球やLED常夜灯をつけ、完全な真っ暗闇を避ける。 | 高 |

| ケージレイアウトの簡素化 | 夜間はぶつかると危ないおもちゃを減らし、シンプルな環境にする。 | 高 |

| 静かな環境音 | ラジオやヒーリング音楽を小さな音で流し、完全な無音状態を避ける。 | 中 |

| 衝突防止策 | パニックを起こしやすい面の金網をアクリルパネルなどで覆う。 | 中 |

🌙 夜間環境の整備方法

- 照明:消費電力の少ないLED常夜灯(500円程度)を部屋の隅に設置し、ケージがぼんやり見える程度の明るさを保ちます。

- ケージカバー:光を通しすぎず、かつ中がうっすら見える程度の厚手の布を選びます。

- 設置場所:窓やドアから離れた、静かで温度変化の少ない部屋の隅が理想的です。

🚑 パニック後の安全確認と回復サポート

パニックが起きた後、鳥が床にいるのは、極度の疲労で止まり木に戻れないか、あるいはケージの金網に激突して翼や脚を痛めている可能性があります。外傷がなくても、脳震盪などを起こしている可能性もあるため、注意深い観察が必要です。

✅ パニック後のチェックリスト

- 出血の確認:折れた筆毛からの出血がないか、止血が必要か確認します。

- 外傷チェック:翼が不自然に下がっていないか、脚を引きずっていないか、腫れがないかを確認します。

- 神経症状の確認:ふらつき、首の傾き、同じ場所をぐるぐる回るなどの異常がないか観察します。

- 翌日の観察:パニック後24時間は特に注意深く、食欲、活動量、フンの状態を記録します。

パニック発生時は、飼い主は慌てて大声を出したりせず、まず優しく名前を呼びかけ続けて安心させることが第一です。部屋が暗い場合は、急に電気をつけるのではなく、間接照明などでゆっくりと明るくしましょう。鳥が落ち着くまでは、ケージに手を入れるのは我慢します。

出血が止まらない場合や、翌日になっても元気がない、食欲がない、飛べないなどの異常が見られる場合は、すぐに獣医師の診察を受けましょう。

10歳以上の高齢オカメインコが床にいるのは老化?見分け方と介護

10歳を超えた高齢(老鳥)のオカメインコは、人間で言えば中高年に相当し、加齢による身体機能の変化で床にいることが増えます。これは多くの場合、病気ではなく正常な老化現象です。

👴 老鳥の正常な行動変化【心配いらない老化のサイン】

オカメインコは10歳頃からシニア期に入り、様々な老化のサインが現れ始めます。飼い主は、老化に伴う自然な変化と、病的な変化を区別して対応する必要があります。

📊 オカメインコの年齢換算表(目安)

- 5歳 = 人間の20代後半:成鳥として成熟し、最も活発な時期。

- 10歳 = 人間の40代半ば:シニア期開始。少しずつ活動量が減り始める。

- 15歳 = 人間の60歳前後:明確な老化現象(足腰の衰えなど)が見られ始める。

- 20歳 = 人間の70代半ば:高齢期。介護が必要になる子も増えてくる。

🔍 正常な老化のサイン

- 足腰が弱くなり、止まり木に長時間止まっているのが辛そう。

- 握力が低下し、時々止まり木から足を踏み外す。

- 高い場所への移動を避け、低い場所で過ごす時間が増える。

- 一日の大半を眠って過ごすようになる。

- 若い頃より寒がるようになり、少し膨らんでいる時間が増える。

| 年齢 | 人間換算 | 主な変化とケア |

|---|---|---|

| 10歳〜 | 約44歳〜 | 活動量の低下が見られる。定期的な健康診断(年1回以上)を開始。 |

| 15歳〜 | 約59歳〜 | 足腰の衰えが顕著に。ケージのバリアフリー化を検討し始める。 |

| 20歳〜 | 約74歳〜 | 床での生活が中心になることも。保温と栄養管理を徹底する。 |

📋 老化と病気の見分け方

- 正常な老化:変化が数ヶ月〜数年かけてゆっくり進行する。食欲やフンの状態は比較的安定している。

- 病気のサイン:数日〜数週間で急激に状態が悪化する。食欲不振、下痢、体重減少などを伴う。

- 判断基準:1日に何度も落下する場合や、急に立てなくなった場合は、関節炎や神経系の病気の可能性があります。老化だと決めつけず、獣医師に相談しましょう。

♿ 老鳥向けバリアフリー環境の整備(介護)

高齢になったオカメインコが安全で快適に過ごせるよう、ケージ環境を見直すことが重要です。老鳥のQOL(生活の質)向上のため、以下の「バリアフリー化」を検討しましょう。

🛠️ バリアフリーケージの作り方

- 止まり木の調整:握力がなくても止まりやすい太めの天然木などを、床から5〜10cmの低い位置に複数設置します。

- 床材の変更:フンきり網を外し、床に直接フリースやタオルを敷いてクッション性を確保し、関節への負担を和らげます。(衛生管理のため、こまめな交換が必要です)

- 餌・水入れの配置:床レベルにも容器を設置し、無理な体勢をとらなくても食事ができるようにします。

- 保温の強化:体温調節機能が衰えるため、ペットヒーターなどで25〜27℃程度の安定した環境を維持します。

| 改善項目 | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 止まり木の高さと種類 | 低い位置に、太さの異なる複数の止まり木を設置する。 | 移動の負担軽減、落下時の怪我防止。 |

| 床材 | フンきり網を外し、タオルなど柔らかい素材を敷く。 | 関節への負担軽減、歩きやすさの向上。 |

| 餌・水の位置 | 従来の高さに加え、床に近い場所にも設置する。 | 楽な姿勢で飲食でき、食事量や飲水量の低下を防ぐ。 |

| 温度管理 | ペットヒーターやエアコンで25〜27℃程度を維持する。 | 体温維持を補助し、体力の消耗を防ぐ。 |

関節炎など足の痛みを抱えている子には、フンきり網を外してあげるだけで劇的に生活が楽になることがあります。床材は汚れたらすぐに交換できるよう、洗い替えを複数用意しておくと便利です。

オカメインコの老鳥向けケージの作り方については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

🏥 老鳥の健康管理で特に注意すべきポイント

高齢になると免疫力が低下し、若い頃は何でもなかったようなことが体調悪化の引き金になります。より一層、注意深い観察が必要です。

⚠️ 老鳥で特に注意すべき症状

- 急激な体重減少(1週間で体重の3%以上減ったら危険信号)

- 食事内容の変化(硬いペレットが食べられなくなるなど)

- 飲水量の異常な増加(腎臓病や糖尿病の可能性)

- 認知機能の低下(飼い主を認識しない、昼夜逆転など)

健康診断の頻度も、成鳥期の年1回から、高齢期は半年に1回に増やすことが推奨されています。定期的なチェックが、穏やかな老後を支える鍵となります。

オカメインコがケージの床に行かないための予防策と環境改善

病気や老化以外の原因でオカメインコがケージの床にいる場合、その多くは飼育環境に起因するストレスや問題行動です。これらは、適切な環境整備と日々のケアで未然に防ぐことができます。

🏠 適切なケージ選びが全ての基本

ケージ選びは、オカメインコの生涯にわたる健康と安全に直結する最も重要な決断です。オカメインコの習性(パニックを起こしやすい、尾羽が長い、嘴の力が強い)を考慮した、安全で快適なケージを選ぶことが、問題行動の予防の第一歩です。

💰 ケージ選びの予算とポイント

- 価格帯の目安:15,000〜50,000円。安価すぎるメッキ製のケージは、鳥がメッキを剥がして食べ、金属中毒を起こす危険があります。

- 推奨される材質:錆びにくく安全なステンレス製が理想ですが、高価なため、信頼できるメーカーの焼き付け塗装のものも選択肢となります。

- 長期的な視点:ケージは10年以上使うものです。初期投資を惜しまず、安全で耐久性の高い製品を選ぶことが、結果的に経済的であり鳥の健康を守ります。

✅ オカメインコに最適なケージの条件

- 推奨サイズ:最低でも幅45cm×奥行45cm×高さ55cm以上。羽を広げてもぶつからない広さを確保。

- 横網構造:嘴と足でケージ内を移動(つたい歩き)しやすいため、横網が基本です。

- 安全な材質:ステンレス製、または安全な焼き付け塗装が施されていること。

- メンテナンス性:底が引き出し式トレイになっており、掃除がしやすいこと。

- 適切な出入り口:鳥が出入りしやすく、飼い主が手を入れてケアしやすい大きさであること。

| 用途 | 推奨最小幅 | 推奨最小奥行 | 推奨最小高さ |

|---|---|---|---|

| 1羽飼育(理想) | 46.5cm | 46.5cm | 58cm |

| ペア・多頭飼育 | 60cm以上 | 50cm以上 | 60cm以上 |

| 老鳥・要介護 | 高さより床面積を重視。40cm×40cm程度でも可。 | – | – |

| ※上記はあくまで最小サイズ。広ければ広いほど鳥のストレスは軽減されます。 | |||

適切なケージ選びは、オカメインコの健康と安全を守る上で最も重要な基盤です。特にHOEI465オカメのような定番商品は、多くの飼い主に支持されており、安全性と機能性のバランスが取れています。

🎾 ストレスを軽減するケージ内環境(エンリッチメント)

退屈は鳥にとって大きなストレスとなり、問題行動の原因になります。知的好奇心を満たし、本能的な行動(齧る、探す、壊す)を健全な形で発散させるため、ケージ内環境を豊かにすることが重要です。

🛒 おもちゃの選び方と予算

- 予算の目安:月1,000〜2,000円。おもちゃは消耗品と考え、定期的に交換します。

- 安全基準:鳥がかじっても安全な自然素材(木、コルク、ラタンなど)でできていること。小さな部品や鳥が足を引っ掛けやすい形状のものは避けます。

- 交換頻度:2週間〜1ヶ月に1度はレイアウトを変えたり、新しいおもちゃを導入したりして、鳥を飽きさせない工夫をします。

🎪 飽きさせない!おすすめおもちゃの種類

- 破壊系おもちゃ:バルサ材やコルク、紙製など、安全に壊してストレス発散できるもの。

- 知育系おもちゃ(フォージングトイ):中におやつを隠し、考えながら取り出させるもの。

- 齧る系おもちゃ:天然木の枝や、くちばしのケアができる適度な硬さのもの。

- ぶら下がり系おもちゃ:ブランコなど、バランス感覚を養うもの。

ストレス発散用おもちゃを複数用意し、鳥が自分で楽しみを見つけられる環境は、毛引きや自咬といった問題行動の予防にも繋がります。

また、止まり木は鳥の足の健康に不可欠です。太さが均一な加工木だけでなく、太さの異なる天然木を複数本、異なる角度で設置することで、足裏の刺激になり、関節炎の予防になります。

📊 毎日の健康チェックが最大の予防策

毎日の観察習慣は、病気の早期発見において最も価値のある「予防医学」です。オカメインコは体調不良を隠す名人。飼い主だけが気づける微細な変化を見逃さないことが、愛鳥の命を救います。

📱 健康記録のススメ

- 体重記録:スマホのメモアプリや表計算ソフトで週単位のグラフを作成すると、僅かな減少にも気づきやすくなります。

- 写真記録:フンの状態や気になる行動を日付と共に写真で保存しておくと、獣医師に見せる際に非常に役立ちます。

- 必須アイテム:0.1g単位で測れるデジタルキッチンスケール(2,000円程度)。

これらのチェックを習慣化することで、愛鳥の「いつも通り」が分かり、僅かな「いつもと違う」に気づけるようになります。それが、床にうずくまるような事態を防ぐための、何よりの予防策となるのです。

オカメインコがケージの床にいる行動に関するFAQ

オカメインコがケージの床にいる行動について、飼い主さんが抱きがちな疑問や不安に、Q&A形式で具体的にお答えします。緊急度の判断から日常ケアまで、愛鳥の健康を守るためのヒントが満載です。

床にいても餌を食べているなら安心ですか?

いいえ、安心はできません。鳥は捕食者から身を守るため、体調不良をギリギリまで隠す本能があります。そのため、病気でも食欲があるように見せかける「ウソ食べ(食べるふり)」をすることがあります。

食欲以外のサイン、例えば羽を膨らませている時間が長い、動きが普段より鈍い、フンの量が少ない、寝てばかりいるなど、他の微細な兆候がないか総合的に観察してください。少しでも普段と違う点があれば、獣医師への相談が賢明です。

🔍 詳細なチェックポイント

- 「ウソ食べ」の可能性:ついばむだけで、実際には飲み込んでいない、または殻ばかり散らかしている。

- フンの量と質:食べていなければフンの量が減ります。また、絶食便(鮮やかな緑色の粘液便)が出ることもあります。

- 食べる姿勢:苦しそうに食べていたり、食べた直後にうずくまったりしないか観察します。

- 体重の変化:食べているように見えても体重が減っている場合は、深刻な状態です。

10歳を超えた老鳥が床にいることが増えました。病気でしょうか?

多くの場合、正常な老化現象です。10歳以降は人間の中高年に相当し、筋力や握力が低下して高い止まり木にいるのが辛くなるため、床で過ごす時間が増えるのは自然なことです。

ただし、老化と病気のサインは似ているため注意が必要です。ゆっくりと進行する変化で、食欲やフンの状態が正常であれば老化の可能性が高いですが、急激に床にいる時間が増えたり、他の症状を伴ったりする場合は、関節炎や内臓疾患などの病気も考えられます。

🏥 老化と病気の判断基準

- 正常な老化:1日1〜2回、軽く足を踏み外す程度。徐々に進行する変化。

- 病気のサイン:1日に何度も激しく落下する、急に立てなくなった場合は神経系や重度の関節疾患の可能性。

- 環境調整の重要性:判断に迷う場合でも、まずは老鳥向けのバリアフリーケージに改善して様子を見るのがおすすめです。

- 定期健診:高齢期は半年に1回の健康チェックで、隠れた病気の早期発見に繋がります。

夜中にケージの床にいるのを発見した場合はどうすべき?

オカメパニック(夜驚症)を起こした直後の可能性が高いです。まずは慌てず、静かに声をかけて落ち着かせ、怪我がないか確認することが最優先です。

パニックで暴れた後は、体力を消耗してぐったりしていたり、ケージに衝突して怪我(出血、骨折など)をしていたりする危険があります。急に電気をつけるとさらに驚かせるので、間接照明などでゆっくり明るくしてあげましょう。

🚑 パニック後の対応手順

- 即座の対応:飼い主が冷静になり、優しい声で呼びかけて安心させます。

- 怪我の確認:出血、翼や脚の異常、ふらつきなどの神経症状がないか慎重にチェックします。

- 保温と安静:落ち着いたら、少し保温して静かな環境で休ませます。

- 翌日の観察:外傷がなくても、翌日まで元気がない場合は脳震盪などの可能性も考え、獣医師に相談しましょう。

新聞紙の下に潜って出てこない時の対処法は?

巣作り本能による発情行動の可能性が非常に高いです。この行動を放置すると、過発情や卵詰まりのリスクを高めるため、発情を抑制するための環境調整が重要になります。

特にメスは、暗くて狭い場所を巣と認識し、そこを守ろうとします。新聞紙を細かくちぎって巣材にしたり、特有のポーズをとったりする行動が見られたら、発情のサインと捉えましょう。

🌙 発情抑制の具体的方法

- 営巣材料の撤去:敷き紙(新聞紙など)をかじれない素材に変えるか、フンきり網の下に敷くようにします。テントや箱も撤去します。

- 光周期管理:1日の明るい時間を12時間以下にコントロールし、発情ホルモンの分泌を抑制します。

- 接触方法の見直し:背中を撫でる行為は交尾を連想させるため、発情期は避けます。

- 食事の見直し:高カロリーなシード類を少し減らし、ヘルシーなペレット中心の食事に切り替えます。

緊急時の保温は何度まで上げて良いですか?

応急処置としての保温は、最高でも30℃〜32℃までを目安にします。体調を崩した鳥は体温を維持する能力が低下するため、保温は最も重要な応急処置ですが、温度の上げすぎは脱水症状などを引き起こし、逆に危険です。

安全な方法として、プラケースなどの「入院室」を用意し、その外側からペットヒーターやパネルヒーターを当てて、ケース内全体を暖めるのが効果的です。

🌡️ 安全な保温のポイント

- 安全な加温器具:ペットヒーター、パネルヒーター、保温電球を必ずケージやケースの外側から設置します。

- 危険な方法:使い捨てカイロ(酸欠の危険)、ケージ内への直接設置(火傷やコードを齧る危険)は絶対にやめましょう。

- 温度の監視:必ずデジタル温度計を設置し、鳥のいる場所の温度を常時監視します。30℃を超えないよう調整してください。

- 湿度管理:加温により湿度が下がりすぎるのを防ぐため、濡れタオルを近くに置くなどして40〜60%程度の湿度を保ちます。

老鳥のケージ環境で特に注意すべき点は?

「落下防止」「移動の負担軽減」「食事のしやすさ」「保温」の4点が重要です。高齢や病気で身体機能が低下したオカメインコには、生活の質を維持するための「バリアフリー」な環境が不可欠です。

足腰が弱くなった老鳥は、高い場所への移動が困難になったり、止まり木から落下したりするリスクが高まります。怪我を防ぎ、快適に過ごせるよう配慮しましょう。

♿ バリアフリー改善ポイント

- 止まり木の配置:床から5〜10cmの低い位置に、握りやすい太めの止まり木を設置します。

- 床材の改善:フンきり網を外し、床に直接タオルやフリースなどのクッション性のある素材を敷き、関節への負担を軽減します。

- 底網の撤去:関節炎がある場合は、底網を外すことで歩行時の痛みを和らげることができます。

- 餌・水の位置:床レベルにも餌入れと水入れを設置し、無理な体勢での飲食を避けさせます。

多頭飼いで一羽だけ床にいる場合の注意点は?

いじめや感染症の可能性を考え、速やかにその個体を別のケージに隔離することが重要です。これにより、他の鳥への感染拡大を防ぎ、いじめられている場合は心身の安全を確保できます。

多頭飼育の場合、個体間の力関係で弱い個体が餌場から追いやられたり、良い場所を取れなかったりすることがあります。しかし、一羽だけが床にうずくまっている場合は、そういった社会的な問題だけでなく、個別の健康問題を強く疑うべきです。

🦠 隔離と観察のポイント

- 即座の隔離:症状のある個体を別の部屋のケージに移し、他の鳥との接触を完全に断ちます。

- 個体観察の強化:隔離した上で、その個体の食欲、フンの状態、行動を詳細に観察します。

- ケージの清掃消毒:元のケージを徹底的に清掃・消毒し、二次感染を防ぎます。

- 獣医師への相談:感染症の可能性を伝え、残りの鳥たちの健康状態についても相談しましょう。

ケージを新しくしたら床にいるようになった理由は?

新しい環境への警戒心やストレスが原因である可能性が高いです。オカメインコは変化を嫌う保守的な性格の子が多く、見慣れないケージに恐怖を感じて、一番低い(と感じる)安全な場所に避難しているのかもしれません。

新しいケージのにおいや質感、レイアウトに慣れるまでには時間が必要です。焦らず、鳥のペースに合わせて慣れさせてあげましょう。

🏠 新ケージに慣れさせる方法

- 段階的な導入:まずは古いケージの隣に新しいケージを置き、数日間見慣れさせます。

- 馴染みのアイテムの移行:古いケージで使っていたお気に入りのおもちゃや止まり木を新しいケージに移設し、安心できる環境を作ります。

- ポジティブな経験:新しいケージの中でのみ好きなおやつを与えるなど、「新しい場所=良いことがある場所」と学習させます。

- 焦らないこと:数日から1週間程度は様子を見て、無理強いは絶対にしないでください。

季節の変わり目に床にいることが増えるのはなぜ?

換羽期や急な温度変化によるストレスで、一時的に体調が不安定になることがあります。特に換羽期は体力を消耗し、免疫力が低下しやすいため、普段より注意深い観察が必要です。

春から夏にかけては繁殖期で発情行動が活発になり、秋は換羽期で体調を崩しやすくなるなど、オカメインコは季節的な影響を受けやすい鳥です。床にいる行動が他の病気のサインを伴わないか、慎重に見極めましょう。

📅 季節別対策

- 春・夏(繁殖期):過剰な発情を抑制する環境管理を徹底します。

- 秋(換羽期):体力を消耗するため、高タンパク・高栄養の食事と十分な保温でサポートします。

- 冬(低温期):ケージ周りの温度を20℃以上に保ち、寒さによる体力消耗を防ぎます。

- 共通:季節の変わり目は特に体調を崩しやすいため、体重とフンのチェックをより丁寧に行いましょう。

発情期にだけ床にいる行動を示す場合の対策は?

ホルモンバランスの変化による典型的な巣作り行動です。発情期が限定的であれば、過度な心配は不要ですが、この行動が長期間続いたり、無精卵を産み始めたりした場合は、健康リスクを避けるために発情抑制策を講じるべきです。

発情期のオカメインコは、ケージの床を自分の「巣」と見なし、そこを守ろうとします。この行動自体は本能ですが、過剰になると鳥の体に大きな負担をかけます。

🌙 発情抑制の実践方法

- 光周期の制限:1日の明るい時間を12時間以下に制限し、発情ホルモンの分泌を抑えます。

- 営巣材料の除去:テント、布、紙、段ボールなど、巣を連想させるものを徹底的に排除します。

- 食事制限:高脂肪なシード類を減らし、発情を誘発しにくいペレットを主食にします。

- 環境の変更:ケージのレイアウトを定期的に変え、特定の場所への執着を防ぎます。

底網(フンキリアミ)は外した方が良いですか?

個体の状態によります。健康な成鳥であれば、フンを直接踏まない衛生的な環境を保つために底網(フンキリアミ)の使用が推奨されます。しかし、老鳥や足に関節炎などの問題を抱えている鳥の場合は、網の上を歩くことが苦痛になるため、外してあげる方が快適に過ごせます。

底網を外す場合は、床に直接フンが溜まるため、こまめな掃除が必須となります。

⚖️ 使用判断基準

- 使用を推奨する場合:健康な成鳥、衛生管理を最優先したい場合。

- 除去を推奨する場合:高齢の鳥、関節炎や足に怪我・変形がある鳥、床での生活が中心になっている鳥。

- 代替案:底網を外した場合は、床にペットシーツやタオルなどを敷き、その上にキッチンペーパーを敷くと掃除が楽になり、クッション性も保てます。

- 臨機応変な対応:鳥の年齢や健康状態に合わせて、使用の有無を選択することが理想的です。

床での行動が1週間以上続く場合、セカンドオピニオンは必要ですか?

はい、強く推奨します。床でのうずくまりが1週間以上も続くのは、正常な行動とは考えにくいです。もし、かかりつけの病院で「問題ない」と言われたとしても、飼い主として納得がいかない、あるいは改善が見られない場合は、別の鳥専門獣医師の意見(セカンドオピニオン)を求めるべきです。

病院によって診断や治療方針が異なることは珍しくありません。見落とされている病気や、別の角度からのアプローチが見つかる可能性があります。

🏥 セカンドオピニオンを考えるべき時

- 治療を受けても症状が改善しない、または悪化する場合。

- 診断内容や治療方針に疑問や不安を感じる場合。

- より専門的な検査や治療を希望する場合。

- 飼い主の直感が「何かがおかしい」と訴え続けている場合。

【総括】オカメインコがケージの床にいる原因と飼い主ができる対策

オカメインコがケージの下にいるという行動は、ささいな好奇心から生命の危機まで、非常に幅広い原因を含んでいます。そのサインを正しく読み解き、適切な対応をすることが、愛鳥の健康と命を守る上で最も重要です。

📋 この記事のまとめ

- 床にいる原因は、緊急性の高い病気(卵詰まり、呼吸器疾患など)、正常な行動(フォージング、老化)、問題行動(発情、パニック)に大別されます。

- 膨羽、開口呼吸、テイルボビングなど、複数の危険なサインが重なる場合は、様子見せず即座に病院へ行くことが生命を救います。

- 10歳以降の老鳥では、足腰の衰えから床で過ごすことが増えるのは自然な老化現象ですが、病気の可能性も常に念頭に置くべきです。

- 発情期の巣作り行動やオカメパニックは、日照時間の管理やケージ環境の改善といった予防策で大幅に軽減できます。

私たちが絶対に忘れてはならないのは、オカメインコが「体調不良を隠す達人」であるという事実です。野生下で弱みを見せることが死に直結するため、飼育下でもその本能は強く残っています。彼らが床にうずくまるという分かりやすいサインを見せた時には、既に状態がかなり進行している可能性も少なくありません。

一方で、すべての床での行動を過度に心配する必要もありません。ホルモンによる巣作り行動、オカメパニック後の疲労、高齢による変化など、病気以外の原因も多数存在します。これらの行動と病気の兆候とを区別する観察眼を養うことが、飼い主の不要な不安を和らげ、より的確なケアを可能にします。

ケージに戻りたがらない問題とは異なり、自らケージの床にいるという行動は、より健康面での注意が必要なサインと言えるでしょう。最終的に、愛鳥の健康を守るための最強の武器は「予防」と「早期発見」に尽きます。

栄養バランスの取れた食事、清潔で安全な飼育環境、ストレスの少ない生活、そして何よりも、飼い主であるあなたが行う毎日の愛情のこもった観察です。日々の体重測定やフンの状態チェックは、目に見えない病気の初期サインを捉えるための最も効果的で、誰にでもできる最良の手段なのです。

参考文献・出典

記事監修者情報

飼い鳥歴30年以上。愛鳥家・愛玩動物飼養管理士・オカメインコブリーダーの【山木】が監修する、セキセイインコとオカメインコを中心とした小型〜中型インコ専門サイトです。

実体験に基づくインコ飼育のコツや豆知識、病気の早期発見のポイントなど、愛鳥家の皆様に役立つ情報をお届けしています。