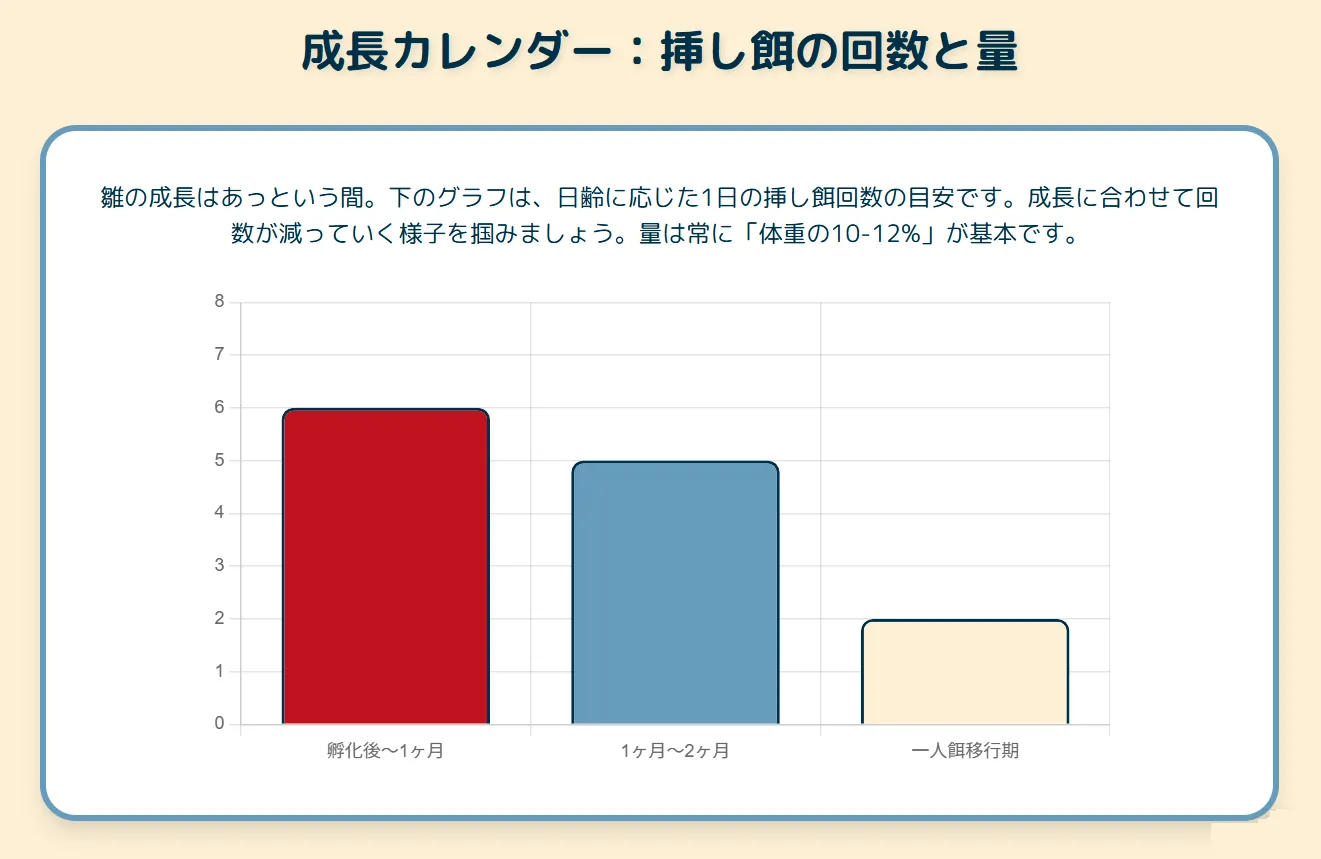

オカメインコの挿し餌回数は、生後18日から60日頃までの成長段階に応じて、5-6回から段階的に減らすことが重要です。

毎日の体重測定による客観的判断と、雛のペースに合わせた柔軟な調整により、栄養不足や過給餌を防ぎながら健康的な一人餌移行を実現できます。

この記事では、成長段階別の詳細なスケジュールから移行時のトラブル対処法まで、安全な挿し餌回数管理の完全ガイドをお届けします。

オカメインコの挿し餌回数はいつから減らす?成長段階別スケジュール

オカメインコの雛を健康に育てるためには、成長段階に応じた適切な挿し餌回数の管理が最も重要です。画一的なスケジュールではなく、雛の体重や行動を日々観察し、個体差に合わせて柔軟に調整することが、スムーズな一人餌移行を成功させる鍵となります。

生後18-25日(お迎え直後期)|1日5-6回の基本パターンと時間帯

お迎え直後の生後3週間前後の雛は、消化機能が未発達なため、頻繁な給餌が必要です。この時期は、3〜4時間おきに1日5〜6回の挿し餌を行い、雛の生命維持と成長の基礎を築きます。夜間の栄養確保も重要で、飼い主の生活リズムに合わせてスケジュールを組むことが求められます。

環境変化によるストレスで食欲が落ちることもありますが、保温を徹底し、静かな環境で見守ることが大切です。ただし、24時間以上食べない場合は、速やかに獣医師に相談してください。

⏰ お迎え直後期の挿し餌スケジュール

💝 信頼関係を築く大切な時間

この時期の挿し餌は、雛の生命維持だけでなく、飼い主との信頼関係を築く重要なコミュニケーション時間でもあります。雛が初めて経験する人間との接触において、愛情を込めた給餌は深い安心感を与え、その後の人馴れに大きく影響します。

生後26-35日(安定成長期)|1日4回への移行と最適な間隔

生後4週間を過ぎると雛の消化機能が安定し、挿し餌回数を1日4回に減らすことができます。この期間は体重増加が順調で、一人餌への準備段階として重要な時期です。個体差により4-5回の調整が必要な場合もあります。

✅ 安定成長期の給餌管理

関連記事:オカメインコ雛の1ヶ月から2ヶ月の育て方

生後36-45日(移行準備期)|1日3回で一人餌の準備開始

生後5週目に入ると、雛の活動量が増加し、初飛行の準備が始まります。この時期は挿し餌回数を1日3回に減らし、本格的な一人餌移行への準備期間となります。日中の挿し餌をなくし、朝・夕方・夜食の3回体制にすることで、雛が日中に自分で餌を探す行動を促します。

初飛行に伴う運動量の増加で一時的に体重が減少することがありますが、これは体を軽くするための自然な生理現象です。ただし、体重減少が著しい場合や元気がない場合は、挿し餌量を調整する必要があります。

🔄 移行準備期の重要なサイン

関連記事:オカメインコ雛の体重管理と測定方法

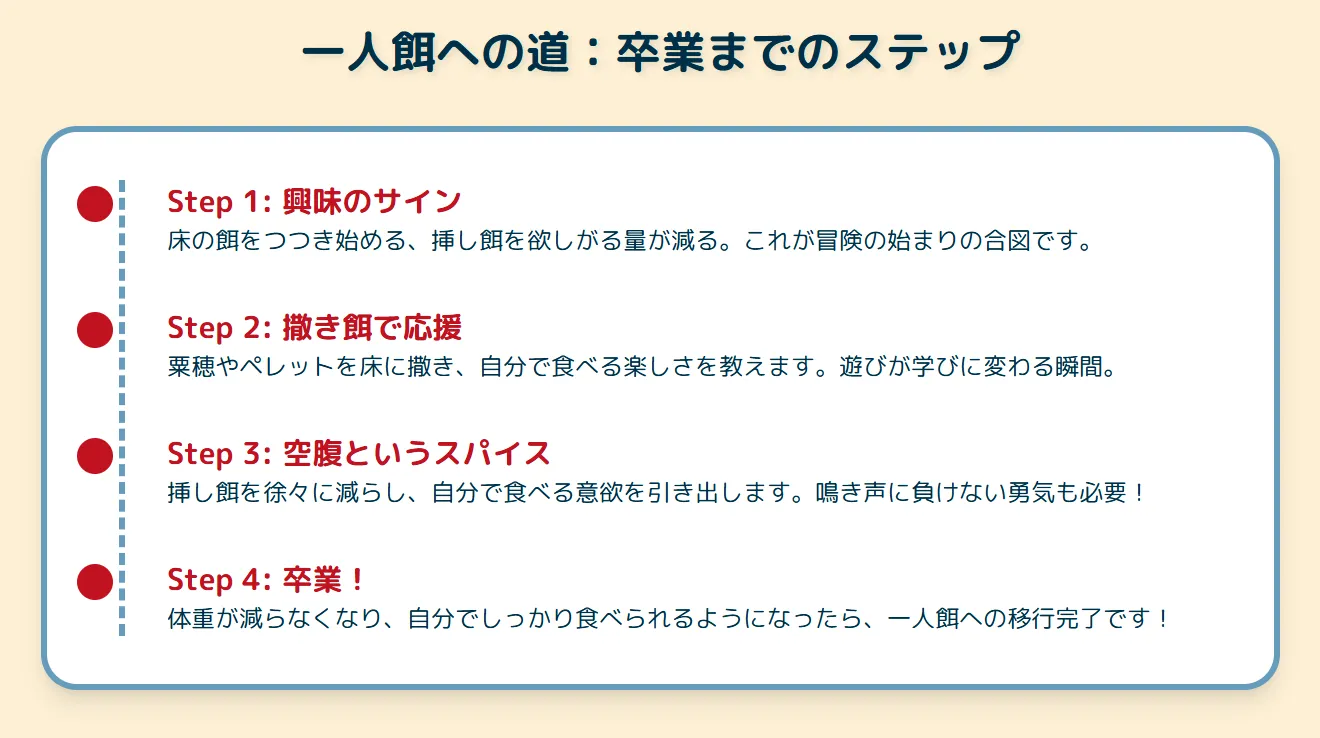

生後46日以降(一人餌移行期)|2回→1回→夜食のみ→完全卒業

生後46日を過ぎると、多くの雛が一人餌への本格的な移行期に入ります。この段階では挿し餌回数を段階的に減らし、最終的に完全な一人餌へと移行させます。成功の鍵は、体重測定に基づいた客観的な判断と、雛の自立を信じて見守る飼い主の忍耐力です。

完全な一人餌移行の判断基準は、朝夕の体重差が3g以内で3日間連続して安定することです。雛が自分で水を飲み、撒き餌を積極的についばんでいる様子が確認できれば、挿し餌卒業のサインです。個体差が大きく、生後75日頃までかかる場合もありますが、焦らず進めましょう。

📋 段階的な移行プロセス

関連記事:オカメインコの挿し餌はいつまで続ける?

体重測定で挿し餌回数を調整する安全な減らし方

体重測定による客観的な判断は、適切な挿し餌回数を決定する最も確実で安全な方法です。毎日の朝夕体重測定により、雛の健康状態を正確に把握し、個体差に応じた柔軟な回数調整を行うことができます。

朝夕体重測定による客観的判断基準|±3gルールの活用法

体重測定は挿し餌回数の調整において最も重要な指標となります。正しい測定方法と判断基準を理解することで、雛の健康を守りながら安全な一人餌移行を実現できます。特に、朝夕の体重差が3g以内に収まっているかどうかが、回数を減らす際の安全基準となります。

✅ 体重測定の重要ポイント

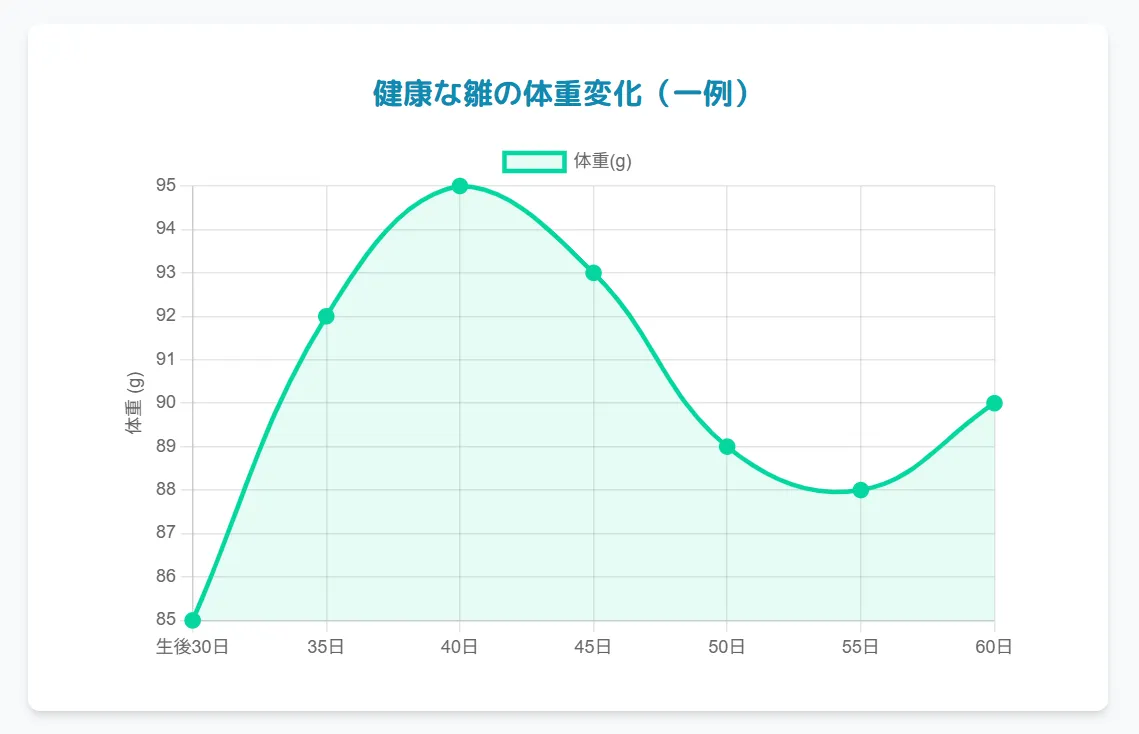

健康な雛の体重変化パターン(実例)

実際の健康な雛の体重変化を見ると、生後30日で85g、35日で92g、40日で95gまで増加し、その後初飛行期の45日で93g、50日で89gまで一時的に減少し、最終的に60日で90gに回復するという典型的なパターンが見られます。

正確な体重測定のためには、毎日同じ時間帯での測定が重要です。朝は挿し餌前の空腹時、夕方は一日の活動を終えた時点で測定することで、雛が自力でどれだけの餌を摂取できているかを正確に把握できます。

関連記事:オカメインコ雛の体重管理と測定方法

挿し餌回数の管理に必須!安全な給餌の基本技術

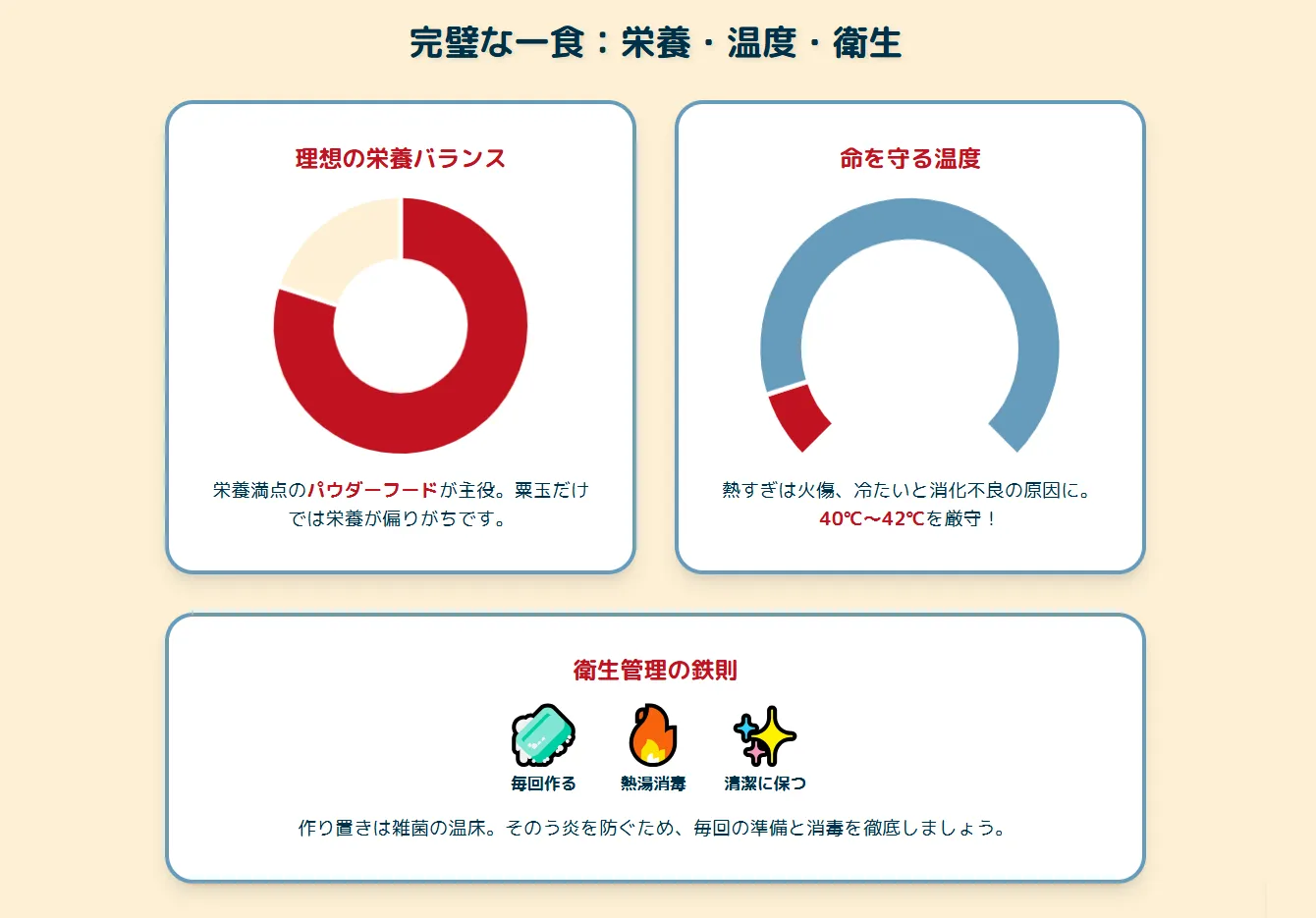

挿し餌回数を適切に管理するためには、基本的な給餌技術と安全管理の知識が不可欠です。温度・濃度・衛生管理の要点を押さえることで、回数調整中の事故やトラブルを防ぎ、雛の健康を守ることができます。

適切な温度管理(40℃〜42℃)|回数減少時も変わらない安全基準

挿し餌の温度は雛の健康に直結する重要な要素で、回数を減らす場合でも温度基準は変わりません。適切な温度管理により、消化不良や火傷などのトラブルを防ぐことができます。

🌡️ 温度管理の重要ポイント

温度管理で最も重要なのは、感覚に頼らず必ずデジタル温度計で測定することです。パウダーフードを溶かす際は、60℃程度のお湯を使用し、40℃〜42℃まで冷ましてから与えます。給餌中も湯煎で保温しながら、温度が下がらないよう注意が必要です。

スプーンでの給餌が人馴れに与える重要な影響

挿し餌の道具選択は、単なる効率性の問題ではなく、その後の雛の人馴れに大きく影響する重要な要素です。スプーンでの挿し餌は雛が餌を食べるのに約5分かかるため、この長い時間が雛と飼い主の密なコミュニケーション時間となり、劇的に人によく馴れるようになります。

一方、シリンジでの挿し餌は10秒程度で終わってしまうため、雛が人になつく時間が大幅に短くなり、人に馴きにくくなる可能性が高いとされています。スプーンでの挿し餌は愛情を伝える大切な時間として活用することが推奨されます。

関連記事:オカメインコの挿し餌にシリンジを使う方法

一人餌への移行プログラムとよくあるトラブル対処法

一人餌への移行は、挿し餌回数の段階的減少と撒き餌の並行導入により実現します。雛の自立を促しながら、安全で確実な移行を進めるための具体的な実践プログラムを解説します。

撒き餌導入と回数減少の同時進行法|効果的なタイミング

撒き餌の導入と挿し餌回数の減少を同時に進めることで、雛の自然な食餌行動を引き出しながらスムーズな移行を実現できます。生後30日頃からケージの床にむき餌や粟穂を設置し、雛が遊びながら固形食に慣れる機会を作ります。

雛が撒き餌を実際についばみ始めたら、その摂取量に応じて挿し餌の回数や量を減らしていきます。この同時進行が、雛に空腹感を覚えさせ、自力で食べる意欲を引き出す鍵となります。

🥄 撒き餌導入のポイント

おねだり鳴きに負けない心構え|飼い主の心理的負担への対処

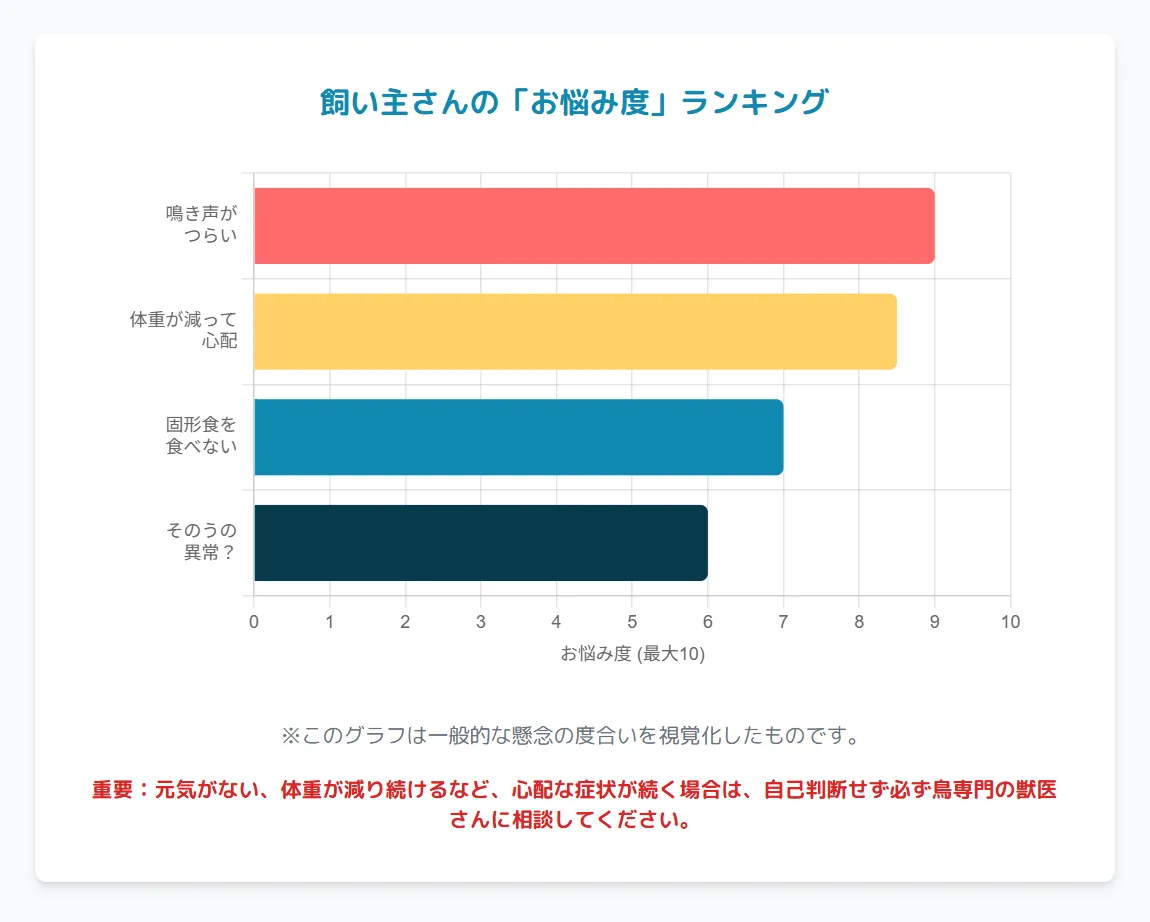

挿し餌回数を減らす過程で、雛は「ジャージャー」という悲壮感のあるおねだり鳴きを始めます。これは多くの飼い主が「飢えさせてしまうのでは」と罪悪感を抱く最大の難関ですが、一人餌移行には不可欠なプロセスです。

この鳴き声に適切に対応することが、一人餌移行成功の最も重要なポイントです。「心を鬼にする」ことの重要性を理解し、体重測定による客観的判断を最優先することが必要です。体重が維持できていれば健康上の問題はなく、鳴いても挿し餌がもらえないと理解した雛は、自分で撒き餌を食べ始めます。

💔 飼い主の心理的負担

関連記事:オカメインコの雛の育て方|完全ガイド

挿し餌回数関連のトラブル対処法|よくある問題と解決策

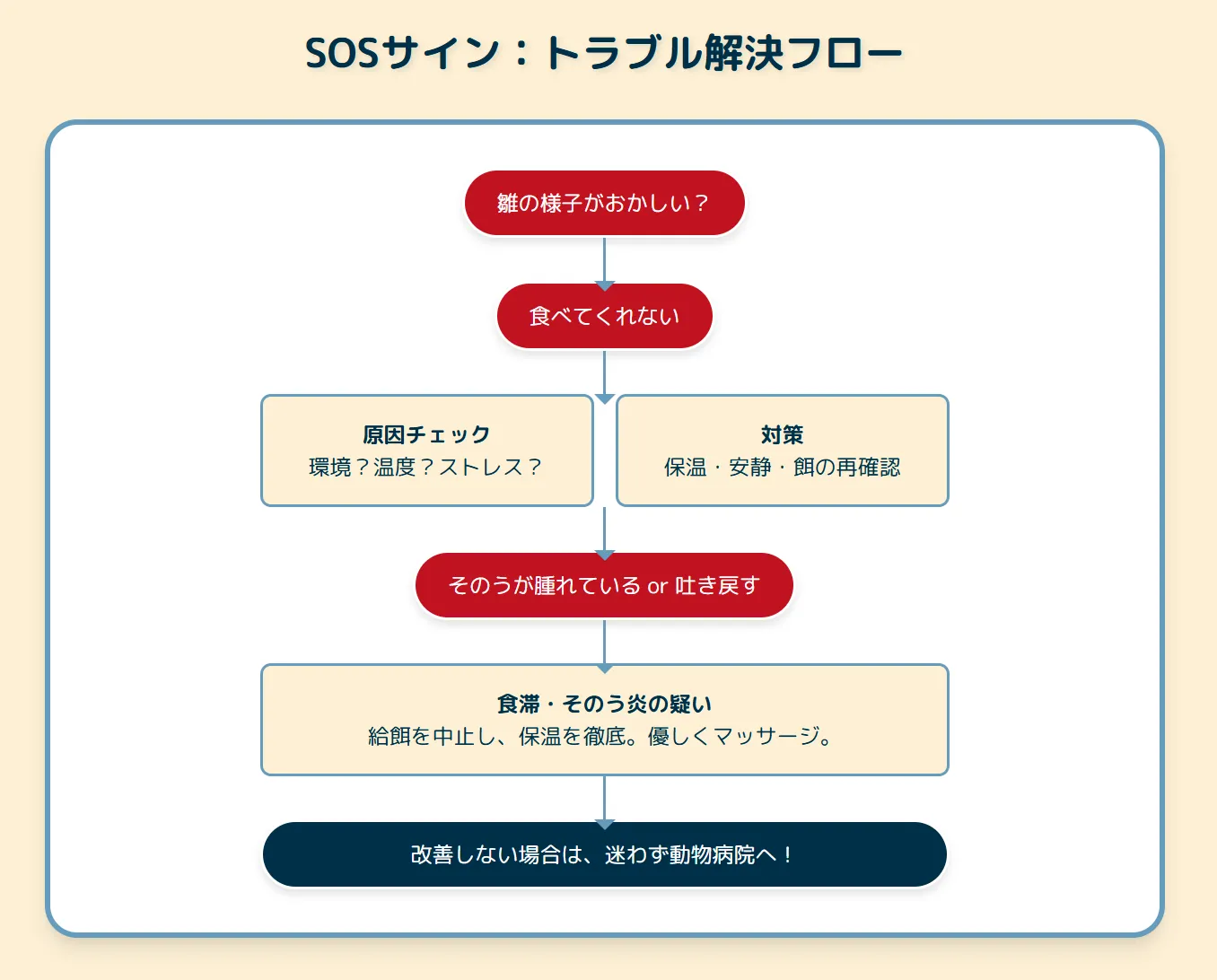

挿し餌回数の調整過程では、様々なトラブルが発生する可能性があります。早期発見と適切な対処により、深刻な健康問題を防ぎ、安全な一人餌移行を継続することができます。

🚨 食べない・回数を嫌がる時の対処法

雛が挿し餌を食べない、あるいは嫌がる場合、その原因を特定することが重要です。お迎え直後のストレス、挿し餌の温度・濃度の不備、一人餌移行期の自然な食欲減退、あるいは病気の可能性など、複数の要因が考えられます。

まずは環境を見直し、挿し餌が適温(40-42℃)であるかを確認してください。それでも改善しない場合や、体重減少などの他の症状が見られる場合は、速やかに獣医師に相談しましょう。

⚖️ 体重急減時の緊急対応

一人餌移行中に体重が1日で10g以上減少した場合は、緊急事態と判断し、迅速な対応が必要です。これは雛が必要なカロリーを自力で摂取できていない危険なサインです。

このような場合は、即座に挿し餌の回数を移行前の段階に戻し、減少した分の栄養を補給します。例えば、1日3回から2回に減らした直後であれば、すぐに3回に戻し、必要であれば4回まで増やして体重の回復を最優先してください。

そ嚢が膨らんでいる原因は、診てみないと分かりません。どのくらい与えるかは、今までの体重とボディコンディションと現在の比較、そ嚢内の餌の量で判断します。食滞で膨らんでいるなら、喉の炎症だけではないのだと思います。動画を見るに消化器に問題があるように見えます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 30, 2020

関連記事:オカメインコの雛の飼育が難しい理由

オカメインコの挿し餌回数に関するよくある質問

オカメインコの挿し餌回数に関して、飼育初心者が抱く疑問や不安に、具体的な数値と実践的なアドバイスでお答えします。成長段階別の調整法から緊急時の対応まで、幅広い状況に対応できる知識を提供いたします。

1日何回が適切?個体差への対応方法は?

オカメインコの挿し餌回数は、生後日数に応じた基本スケジュールを参考にしつつ、個体差に合わせて柔軟に調整することが最も重要です。画一的な回数に固執せず、日々の体重測定と行動観察に基づいた判断を心がけてください。

早い雛は生後45日頃、慎重な雛は75日以上かかるなど、一人餌への移行ペースは様々です。大切なのは、朝夕の体重差が±3g以内で安定しているかを確認すること。この基準を満たしていれば、その雛のペースで健康的に成長している証拠です。

🔬 個体差の具体例

体重が減った時の挿し餌回数調整法

一人餌移行中の体重減少は、その幅と継続期間によって対応が異なります。初飛行期に見られる3-5g程度の一時的な減少は正常な範囲ですが、それを超える減少には注意が必要です。

1日で5g以上の減少や3日間連続で体重が減り続ける場合は、雛が自力で十分なカロリーを摂取できていないサインです。このような場合は、無理せず挿し餌の回数を移行前の段階に1つ戻し、体重が安定するまで様子を見てください。10g以上の急激な減少は緊急事態と考え、速やかに獣医師に相談しましょう。

🔬 体重減少の対応例

夜だけ挿し餌を続けるのはいつまで?

夜食としての挿し餌は、一人餌移行の最終段階における「安心のためのお守り」のような役割を果たします。日中に自分で餌を食べられるようになった雛でも、夜間の空腹を防ぎ、朝までの体重を安定させるために重要です。

夜食を卒業するタイミングの目安は、朝夕の体重差が3g以内で安定し、かつ雛が日中に十分な量の固形食を食べていることが確認できた時点です。通常、この状態が3日間続けば、夜食を完全に停止しても問題ありません。期間としては1〜2週間程度が一般的ですが、個体差に合わせて焦らず進めましょう。

🔬 夜食停止の判断基準

朝・昼・夜の最適な時間帯は?夜食は必要?

オカメインコは本来、日の出と共に活動を始め、日没前に食事を済ませる習性があります。この自然なリズムに合わせて給餌スケジュールを組むのが理想的です。飼い主の生活スタイルに合わせて調整しつつも、できるだけ毎日同じ時間帯に与えることが雛の体内時計を整えます。

夜食(22〜23時頃)は、特に一人餌移行期において、夜間の低血糖を防ぎ、朝までの体重を安定させるために非常に有効です。ただし、深夜(24時以降)の給餌は雛の睡眠を妨げる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

🔬 時間帯別の役割

挿し餌を急に嫌がるようになった理由と対処法

雛が挿し餌を急に嫌がる場合、いくつかの原因が考えられます。最も一般的なのは、一人餌への移行期に入り、固形食への興味が高まったことによる自然な反応です。この場合は、体重が減っていなければ心配ありません。

しかし、挿し餌の温度が低い(39℃以下)、環境の変化によるストレス、あるいは体調不良のサインである可能性も考慮すべきです。まずは温度(40〜42℃)や濃度が適切かを確認し、それでも嫌がる場合は、無理強いせず一度給餌を中断します。24時間以上何も食べない、ぐったりしているなどの症状があれば、病気を疑い獣医師に相談してください。

🔬 原因別の対処法

複数の雛がいる場合の個別回数管理のコツ

複数飼いでは、各雛の成長ペースが異なるため個別管理が必要です。まず各雛に識別用のリングや足環をつけ、個別の体重記録と給餌記録をつけることから始めます。

早く移行した雛の行動は、他の雛の学習を促進する良い効果があります。ただし、遅れている雛にプレッシャーを与えないよう、必要に応じて個別ケージでの管理も検討します。給餌は雛ごとに異なる回数で行い、早い子は撒き餌中心、遅い子は挿し餌を継続するという柔軟な対応が重要です。

🔬 複数飼い管理の実践例

一人餌への移行が遅い場合の回数調整対策

移行が遅い雛には、焦らずに長期的な視点での対応が必要です。まず健康状態を獣医師に確認してもらい、問題がなければその雛のペースを尊重します。撒き餌の種類を増やし、粟穂などの自然な形の餌を導入することで興味を引くことができます。

無理に回数を減らすのではなく、撒き餌への興味が十分に高まるまで現在の回数を維持します。3ヶ月以上かかる場合でも、体重が維持できていれば健康上の問題はありません。中には1年近くかかる雛もいますが、最終的には必ず一人餌になります。

🔬 長期化対応の具体策

初飛行で体重が減るのはどこまで正常?回数の調整は?

35-40日齢での初飛行に伴う体重減少は、3-5g程度であれば正常範囲内です。これは雛が体を軽くして飛行能力を向上させる自然な適応反応で、健康な成長の証です。

ただし、雛が元気で撒き餌に興味を示し、活発に動いていることが前提条件です。10g以上の急激な減少、ぐったりしている、撒き餌を全く食べないなどの症状が見られる場合は、栄養不足や健康問題の可能性があるため、挿し餌回数を一時的に増やすか獣医師に相談してください。

🔬 初飛行期の体重管理

季節(夏・冬)による挿し餌回数の違いはある?

季節による挿し餌回数の基本的な変更は必要ありませんが、保温管理の違いにより間接的な影響があります。冬季は室温が低くなりがちで、雛の体温維持により多くのエネルギーが必要となるため、1回あたりの給餌量をやや増やすことがあります。

夏季は逆に、高温により食欲が低下することがあるため、挿し餌の温度管理により注意が必要です。エアコンによる急激な温度変化も雛にストレスを与えるため、安定した環境維持が重要です。回数よりも、季節に応じた環境管理(保温・換気)に重点を置く必要があります。

🔬 季節別の注意点

回数を減らすと激しく鳴く時の対処法

挿し餌回数を減らした際の激しいおねだり鳴き(「ジャージャー」鳴き)は、一人餌移行の正常なプロセスです。この鳴き声は飼い主に強い罪悪感を与えますが、体重が維持できていれば健康上の問題はありません。

重要なのは、感情に流されず体重測定の結果を基に客観的に判断することです。朝夕の体重差が3g以内であれば、鳴き声に負けずに挿し餌回数を維持します。鳴いても挿し餌がもらえないと理解した雛は、空腹に耐えかねて自分で撒き餌を食べ始めます。この過程は通常3-7日程度で完了します。

🔬 おねだり鳴きへの対応

獣医師に相談すべき挿し餌回数の目安

以下の症状が見られた場合は、挿し餌回数に関わらず速やかに獣医師に相談してください。24時間以上の完全な食欲不振、継続的な嘔吐・下痢、そのうの異常な膨張・硬化、呼吸困難・意識レベルの低下などは緊急性が高い症状です。

また、体重が3日間連続で減少している、1日10g以上の急激な体重減少、3ヶ月を超えても一人餌の兆候が見られない場合も、専門的な診断が必要です。雛は体調悪化が非常に早く進行するため、迷った場合は早めの相談が安全です。

🔬 獣医師相談の判断基準

体重70g台と90g台で回数に差をつけるべき?

体重による回数調整は、絶対的な体重値よりも個体の標準体重に対する割合で判断することが重要です。70g台でも90g台でも、その雛にとっての適正体重が維持できていれば、基本的な回数調整スケジュールに従います。

ただし、大型の雛(90g台)は1回あたりの給餌量をやや多めに、小型の雛(70g台)は少なめに調整することがあります。重要なのは体重の増減傾向であり、朝夕の体重差が±3g以内で安定していることが最も重要な指標です。

🔬 体重別の調整ポイント

朝だけ食べない時の回数変更方法

朝だけ食べない場合は、まず前夜の挿し餌がそのうに残っていないかを確認します。そのうに餌が残っている状態では、新しい挿し餌を欲しがらないのは正常な反応です。この場合は、消化を待ってから与えるか、1回分を抜いて様子を見ます。

室温が低い、明るさが不十分などの環境要因も朝の食欲に影響します。保温を強化し、自然光や照明で雛が朝を認識できる環境を整えてください。継続的に朝だけ食べない場合は、朝の回数を一時的に抜いて、昼と夕方の量を増やすという調整も可能です。

🔬 朝の食欲不振の原因と対応

3ヶ月経っても一人餌にならない場合の回数調整法

3ヶ月を超えても一人餌にならない場合は、まず鳥専門の獣医師による健康チェックを実施します。健康に問題がなければ、その雛固有の成長ペースとして受け入れ、無理のない長期戦略を立てます。

回数は現状維持として、撒き餌の種類を増やし、粟穂やふやかしペレットなど食べやすい形状のものを導入します。環境要因(ストレス、温度、騒音)の見直しも重要です。中には1年近くかかる雛もいますが、最終的には必ず一人餌になるため、焦らずに継続することが大切です。

🔬 超長期化への対応戦略

温度が低い時の回数増加は必要?

室温が低い環境では、雛の体温維持により多くのエネルギーが消費されるため、回数を増やすよりも1回あたりの給餌量を増やすことで対応します。ただし、根本的な解決は適切な保温環境の確保です。

挿し餌自体の温度が低い(39℃以下)場合は、回数に関わらず食いつきが悪くなり、消化不良の原因となります。必ず40℃〜42℃の適温を維持し、湯煎による保温を徹底してください。環境温度と挿し餌温度の両方を適切に管理することで、回数を増やすことなく必要な栄養を確保できます。