インコの多羽飼いと単独飼育、どちらが最適かは多くの飼い主さんを悩ませる問題です。

社会性の高いインコにとって仲間がいる環境は理想的かもしれませんが、単独飼育には飼い主との絆が深まるというメリットもあります。その最適解は、飼い主のライフスタイルやインコの種類、個体差によって大きく異なるのです。

この記事では、セキセイインコやオカメインコ、コザクラインコなど種類別の特徴と相性、多羽飼いと単独飼育それぞれのメリット・デメリット、成功のためのポイントを詳しく解説します。また、環境づくり、ストレス対策まで、どちらの飼育方法を選んでも失敗しないための実践的なアドバイスをご紹介します。

多羽飼いと単独飼育それぞれのメリット・デメリット

種類別・インコの相性と適した飼育環境

ケージ選びと環境設定の重要ポイント

ストレスや喧嘩を防ぐための対策方法

飼い主との絆を深めるコミュニケーション術

インコの多頭飼いと単独飼育の特徴

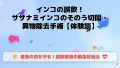

インコは社会性の高い動物で、飼育環境によって幸福度や行動が大きく変わります。多頭飼いと単独飼育はそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが良いかは飼い主の生活環境やインコの種類によって異なります。ここでは両方の特徴と、インコ選びで失敗しないポイントを詳しく解説します。

多頭飼いと単独飼育それぞれのメリット・デメリット

インコを飼育する際に迷うのが、1羽で飼うか複数羽で飼うかという選択です。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分のライフスタイルと希望するインコとの関係性を考慮して決めましょう。

| 飼育方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 多頭飼い | ・鳥同士で社会性を発揮できる ・留守時の寂しさが軽減される ・自然な行動や相互作用が観察できる ・毛引きなどの問題行動が減ることも |

・費用が増加する ・掃除や世話の手間が増える ・騒音レベルが上がる ・人に懐きにくくなる可能性 ・攻撃性や相性問題の可能性 |

| 単独飼育 | ・飼い主との絆が深まりやすい ・初期費用が抑えられる ・管理がしやすい ・おしゃべりを覚えやすい個体も ・トラブルの心配が少ない |

・留守時に寂しさを感じる可能性 ・社会的刺激が少ない ・毛引きなどの問題行動のリスク ・飼い主への依存度が高くなる ・責任とケアの重要性が増す |

| ※種類や個体差によって大きく異なる場合があります | ||

多頭飼いの主なメリットは、インコ同士が互いに仲間として認識し、毛づくろいや会話などの社会的行動を自然に取ることができる点です。飼い主が不在の時も互いに刺激し合い、寂しさからくるストレスが軽減される傾向があります。また、互いに遊びや食事の仕方を学び合うこともあります。

一方、単独飼育の大きなメリットは、インコが飼い主を唯一の仲間と認識し、非常に強い絆を築けることです。人間との交流に全注力するため、言葉を覚えたり、手に乗ったりといった行動をより積極的に示す傾向があります。管理もシンプルで、一羽だけに集中してケアできます。

多頭飼いのデメリットとして、費用の増加、騒音レベルの上昇、掃除や給餌の手間増加があります。また、インコ同士がより強い絆で結ばれると、飼い主に対する関心が薄れることもあります。もっとも重要な懸念は、攻撃性や喧嘩のリスクで、相性が悪いと深刻なケガや健康問題につながる可能性があります。

単独飼育の課題は、社会的な刺激の不足から生じる寂しさやストレスです。飼い主が十分な時間を取れない場合、毛引きなどの問題行動が生じることもあります。また、飼い主への依存度が高くなるため、留守が多い家庭では精神的ストレスを感じさせる可能性があります。

自分に合った飼育スタイルを選ぶには、以下のポイントを考慮しましょう。

インコの種類選びで失敗しないための基礎知識

インコには様々な種類があり、性格や大きさ、鳴き声、寿命など、特徴は種によって大きく異なります。自分のライフスタイルに合ったインコを選ぶことが、長く幸せに暮らすための鍵となります。

インコの大きさによる分類と特徴

初心者向きのインコとそうでないインコ

環境に応じたインコ選び

多頭飼いと単独飼育向きの種類の傾向

寿命と長期的なコミットメントの重要性

インコは一般的に小型(約15-25cm)、中型(約25-40cm)、大型(40cm以上)に分類されます。一般家庭での飼育では小型から中型種が一般的で、特に初心者には小型種がおすすめされることが多いです。これは、ケージのサイズ要件が比較的小さく、管理がしやすいためです。

初心者に適したインコとしてよく挙げられるのはセキセイインコやオカメインコです。セキセイインコは小型で活発、比較的手がかからず、おしゃべりも得意な種類です。オカメインコは中型で温厚な性格ながら、やや臆病な面もあります。一方、コザクラインコやウロコインコなどはやや気が強く、飼育経験が必要なこともあります。

住環境に応じたインコ選びも重要です。集合住宅では騒音の小さい種類(アキクサインコなど)を選ぶことで、近隣トラブルを避けられます。スペースの限られた住環境では小型種が適しています。

多頭飼いに向いている種類は、元々群れで生活する習性が強いセキセイインコやオカメインコなどが挙げられます。逆に、マメルリハのように縄張り意識が強く、強い攻撃性を示すことのある種類は単独飼育の方が向いています。

インコの寿命は種類によって5年から20年以上と幅広く、オカメインコなどの中型種は15-20年以上生きることも珍しくありません。インコを迎えることは、その生涯にわたる責任を持つことを意味します。長期的なコミットメントの覚悟をもって、インコの種類を選ぶことが大切です。

多頭飼いに向いているインコの種類と特徴

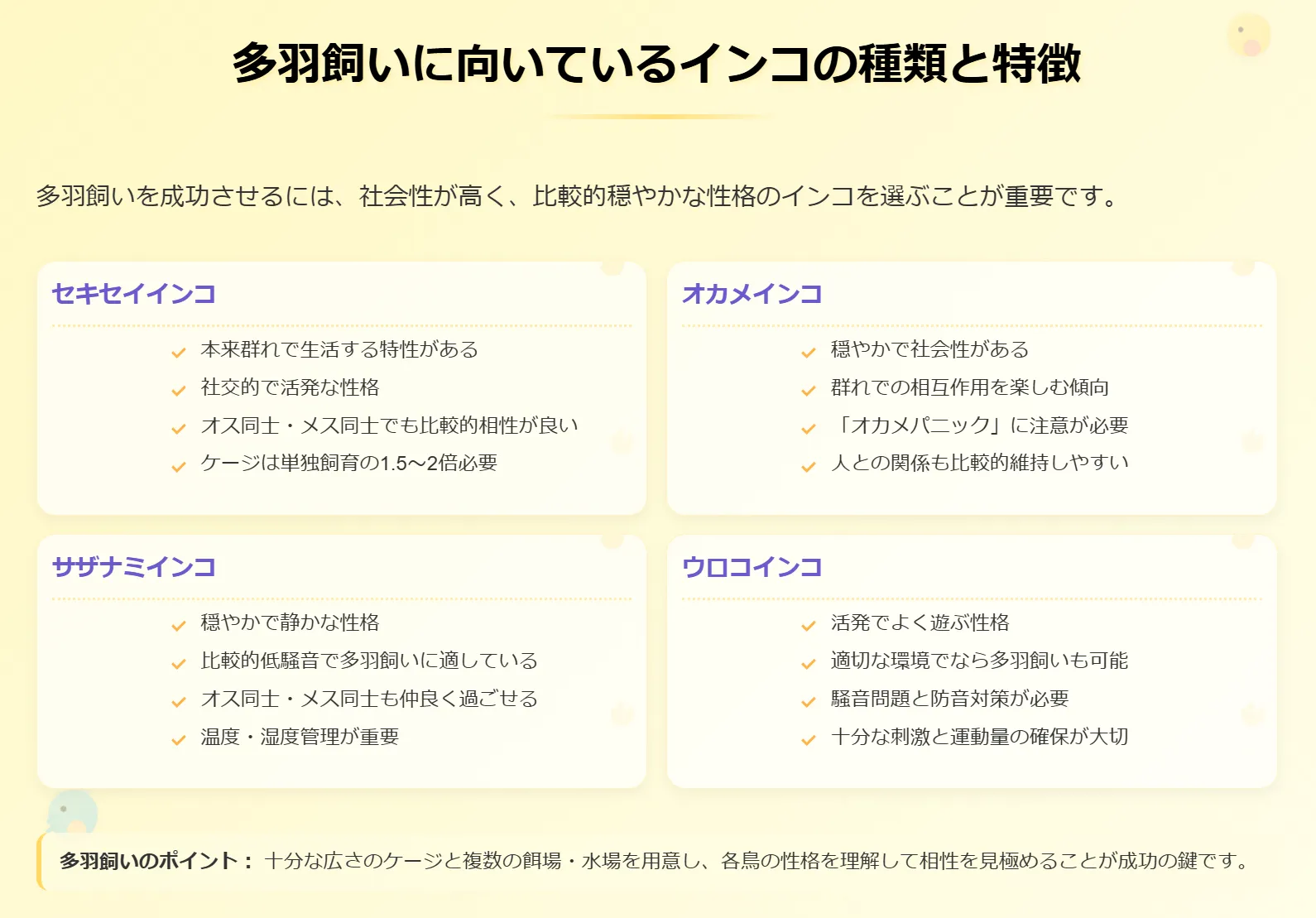

多頭飼いを成功させるには、社会性が高く、比較的穏やかな性格のインコを選ぶことが重要です。飼い主の管理能力や住環境に合わせて、種類ごとの特性を十分に理解し、相性の良い組み合わせを検討しましょう。

セキセイインコの多頭飼い適性と相性

セキセイインコは本来群れで生活する鳥で、多頭飼いに適した代表的なインコです。社交的で活発な性格をしており、仲間と一緒に過ごすことで自然な行動を発揮しやすくなります。

群れで生活する社会性の高さ

オス同士・メス同士での相性と注意点

適切なケージサイズと環境設定

多頭飼い時の懐き度と人間との関係

喧嘩やいじめを防ぐためのポイント

セキセイインコは野生では大きな群れを形成して生活する習性があり、複数羽で飼育することで本来の社会性を発揮できます。他のセキセイインコとの交流を通じて、毛づくろいや食事、コミュニケーションといった自然な行動パターンを示すようになります。

オス同士の組み合わせは比較的うまくいくことが多いですが、繁殖期には縄張り意識から喧嘩が発生することもあります。メス同士の場合、オスよりも縄張り意識が強い傾向があり、時に攻撃的になることもあるため注意が必要です。オスとメスの組み合わせでは、繁殖行動が見られる可能性があります。

多頭飼いの場合、セキセイインコは人間よりも同種の仲間に強く絆を結ぶ傾向があります。これにより、単独飼育の場合と比べて人に対する懐き度が下がることがあります。人との良好な関係を築きたい場合は、幼鳥の頃から日常的に触れ合う時間を設け、個別のトレーニングを行うことが効果的です。

喧嘩やいじめを防ぐためには、ケージ内に十分なスペースと複数の止まり木を設置し、各個体が自分の「縄張り」を確保できるようにします。また、新しい鳥を迎え入れる際は、段階的な導入を行い、先住鳥のストレスを最小限に抑えることが重要です。

セキセイインコの多頭飼いでは、その社会性を尊重しつつも、適切な環境と管理を提供することで、鳥たちの健康と幸福を確保することができます。

オカメインコの多頭飼い適性と相性

オカメインコは穏やかで社会性があり、同種との多頭飼いに適していることが多いです。ただし、その臆病な性質から、適切な環境と十分な配慮が必要です。

穏やかな性格と社会性

オカメインコ同士の相性と導入方法

多頭飼い時のパニック対策

理想的なケージサイズと環境設定

飼い主との関係と懐き度

オカメインコは温厚で愛情深い性格を持ち、同種との多頭飼いが比較的成功しやすい種類です。野生でも小さな群れを形成することがあり、社会的な絆を築く能力を持っています。複数羽で飼育すると、互いに羽づくろいをしたり、寄り添って眠ったりする自然な行動が見られます。

オカメインコ同士の組み合わせでは、それぞれの性格や年齢、性別に注意が必要です。同性同士、特にオス同士でも基本的には平和に過ごせることが多いですが、個体によっては縄張り意識から軽い小競り合いが発生することもあります。新しいオカメインコを導入する際は、まず別々のケージで互いを視覚的に認識させ、徐々に距離を縮めていく段階的なアプローチが重要です。

オカメインコ特有の「オカメパニック」(夜間や突然の刺激による激しいパニック行動)は、多頭飼いでも発生する可能性があります。一羽がパニックになると他の鳥にも連鎖することがあるため、夜間はケージを部分的に覆い、静かな環境を維持するなどの対策が必要です。

多頭飼いの場合でも、オカメインコは人間との絆を保ちやすい傾向があります。ただし、同種間の交流が増えることで、人に対する依存度が低下することもあります。日常的に個別の触れ合い時間を設け、信頼関係を維持することが重要です。

最適な飼育条件が整えば、オカメインコの多頭飼いは鳥たちに豊かな社会的経験を提供し、飼い主にとっても彼らの自然な行動を観察する喜びをもたらします。

ウロコインコの多頭飼い適性と相性

ウロコインコ(コニュア)は活発で賢く、社交的な性格を持つため、適切な環境と管理下では多頭飼いも可能です。しかし、その気の強さや活発さから、注意深い飼育が求められます。

活発な性格と社会性

同種多頭飼いの成功ポイントと難しさ

騒音問題と防音対策

十分な刺激と運動量の確保

飼い主との関係維持の工夫

ウロコインコは非常に活発で遊び好き、好奇心旺盛な性格をしています。その賢さと社交性から、同種や時には他種との交流を楽しむ傾向があります。野生では小さな群れで生活することもあり、適切な条件下では多頭飼いにも適応できる可能性があります。

ウロコインコ同士の多頭飼いでは、個体の性格が大きく影響します。相性の良い個体同士なら平和に共存できますが、縄張り意識や食物をめぐる競争から喧嘩が発生することもあります。導入の際は、別々のケージから始め、段階的に慣らしていくアプローチが重要です。あるウロコインコの飼育経験者からは「喧嘩の可能性があるため注意が必要」との指摘があります。

多頭飼いでも飼い主との関係を維持するためには、個別の触れ合い時間を確保することが大切です。各鳥に対して個別のトレーニングや遊びの時間を設け、信頼関係を築くことで、鳥同士の関係と飼い主との絆の両方を健全に保つことができます。

サザナミインコの多頭飼い適性と相性

サザナミインコは比較的穏やかで静かな性格を持ち、適切な環境と導入方法があれば多頭飼いに適している種類です。

穏やかな性格と静かな鳴き声

同種多頭飼いの成功例と条件

温度・湿度管理の重要性

段階的な導入方法と相性確認

多頭飼い時のストレスサイン観察

サザナミインコは、一般的に穏やかで友好的な性格を持ち、大きな声で鳴くことも少ない傾向があります。インコの中でも比較的静かな種類として知られており、複数羽飼育時の騒音問題も起こりにくいと言われています。この穏やかな気質が、多頭飼いに向いている理由の一つです。

サザナミインコの同種多頭飼いでは、オスでもメスでも比較的仲良く過ごせることが多いとされています。あるサザナミインコのブリーダーによると、相性においては性別はあまり大きな要因ではないかもしれないという見解もあります。しかし、最初は互いに威嚇することもあるため、徐々に慣らしていくことが重要です。

新しいサザナミインコを迎え入れる際は、まず別々のケージで飼育し、視覚的な接触から始める段階的なアプローチが推奨されています。相性が良さそうだと判断できたら、中立的な場所での短時間の対面から徐々に交流を増やしていきます。この過程では、攻撃行動や過度のストレス反応がないか注意深く観察することが重要です。

多頭飼い時のストレスサインとしては、過度の羽づくろい、食欲減退、活動性の低下、異常な鳴き声などがあります。これらの兆候が見られた場合は、環境を見直したり、必要に応じて一時的に分離したりするなどの対応が必要です。

サザナミインコの多頭飼いは、その穏やかな性格と適応性から、比較的成功しやすいと言えます。しかし、どんなに穏やかな種類でも個体差があるため、相性の確認と適切な環境整備は不可欠です。

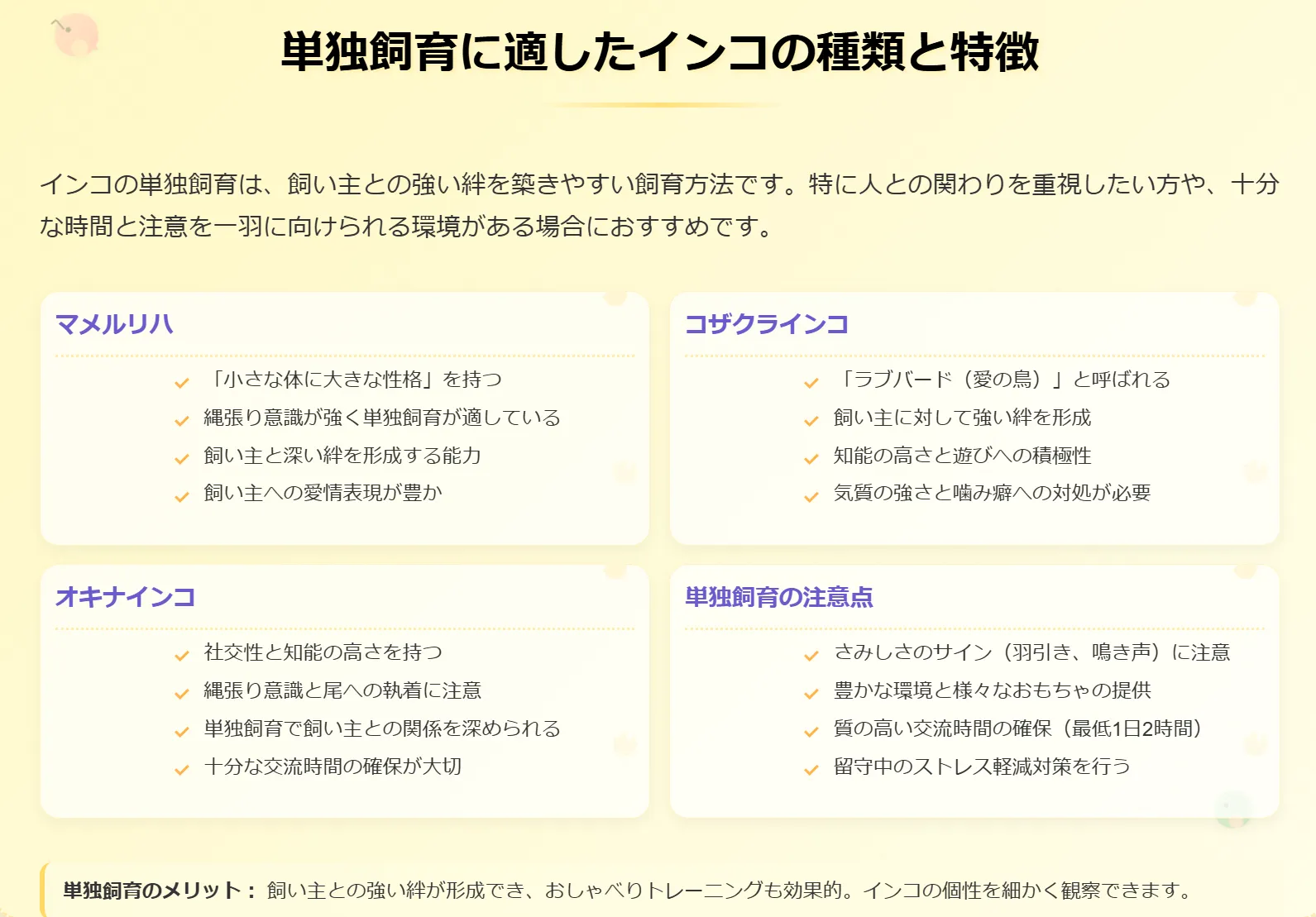

単独飼育(1羽飼い)に適したインコの種類と特徴【個性と個体差あり】

インコの単独飼育は、飼い主との強い絆を築きやすい飼育方法です。特に人との関わりを重視したい方や、十分な時間と注意を一羽に向けられる環境がある場合におすすめです。

「マメルリハ 殺し合い」の真意~単独飼育が適している鳥種

マメルリハは「小さな体に大きな性格」と表現されるほど個性的で、単独飼育に適した特性を持つインコです。その気の強さと飼い主に対する愛情から、一羽飼いで深い絆を築けることが多いです。

小さな体と強い個性の特徴

飼い主との深い絆形成の可能性

単独飼育でのストレス軽減方法

適切なケージサイズと環境作り

おしゃべり能力と知性の活かし方

マメルリハは約13cmという非常に小さな体に、その大きさからは想像できないほど強い個性と気性を持っています。特に縄張り意識が強く、同種や他種のインコと攻撃的になることがあるため、単独飼育が適していることが多いとされています。飼育経験者からは「マメルリハ同士 同じケージで複数を飼うことはおすすめできません」との指摘もあります。

マメルリハの攻撃性は同種の仲間に対しても向けられることがあり、特に狭いケージの中など逃げ場がない状況では、相手を激しく攻撃し、大怪我をさせたり、最悪の場合、死に至らしめたりする可能性があります。

単独飼育のマメルリハは、飼い主を唯一の「パートナー」として認識し、非常に深い絆を築くことができます。飼い主に対して愛情表現が豊かで、肩に乗ったり、頬ずりしたりという甘えた行動を見せることもあります。この一対一の関係は、マメルリハの社会的欲求を満たす重要な要素となります。

ただし、社会性が高い鳥でもあるため、飼い主が不在の時間が長いとストレスを感じることがあります。これを軽減するためには、複数の止まり木、様々な種類のおもちゃ、フォージング(採餌活動)を促す仕掛けなどを用意して環境を豊かにすることが重要です。また、定期的なケージレイアウトの変更も、新鮮な刺激を提供するのに効果的です。

マメルリハの単独飼育は、その独特の気質と飼い主への愛着から、深い絆と充実した関係を築ける可能性を秘めています。ただし、十分な時間と注意を一羽に向ける覚悟と、その強い個性を理解し尊重する姿勢が、成功の鍵となります。

コザクラインコの多頭飼い適性と相性

コザクラインコは「ラブバード(愛の鳥)」という名前の通り、強い絆を形成する鳥です。多頭飼いでは特に注意深い管理が必要な種類です。

強い絆と縄張り意識の特徴

ペア形成と飼い主への懐き度の変化

同種複数羽飼育の難しさと注意点

理想的なケージ設計と環境整備

攻撃行動への対処法

コザクラインコは非常に愛情深く、一度パートナーと認めた相手に対して生涯に渡る強い絆を形成します。この特性は、彼らの名前の由来となっています。しかし、この強い絆形成は、多頭飼いの課題ともなります。特に、縄張り意識が強く、自分のパートナーやテリトリーを守るために攻撃的になることがあります。

コザクラインコがペアを形成すると、互いに非常に親密な関係を築き、他の鳥や人間(飼い主を含む)に対して排他的になる傾向があります。単独飼育で飼い主に強く懐いていたコザクラインコも、新しいパートナーができると、飼い主への関心が大幅に減少することがあります。これは「ラブバード」の愛情が非常に集中的であることの表れです。

同種の複数羽飼育は、特にペアが形成されていない場合、難しいことがあります。確立されたペアに第三者の鳥を導入すると、攻撃や排除行動が見られることがあります。ある飼育経験者からは「同じケージに入れたら先住コザクラの縄張り内なので、たぶん殺されます」という厳しい警告も出ています。

攻撃行動が見られた場合は、即座に介入し、必要に応じて鳥を分離することが重要です。ただし、すでに絆が形成されたペアを引き離すことも大きなストレスとなるため、導入段階での慎重な相性確認がとても重要です。

コザクラインコは、適切な条件下では素晴らしいパートナーとなりますが、その強い絆と縄張り本能から、多頭飼いには十分な知識と注意深い管理が必要です。

オキナインコの多頭飼い適性と相性

オキナインコ(モンクパラキート)は社交的で知能が高く、複数羽での飼育が可能ですが、その強い個性と縄張り意識から慎重な管理が必要です。

社交性と知能の高さの特徴

縄張り意識と巣への執着

多頭飼いでの食事管理のポイント

相性良好な組み合わせと注意点

飼育スペースと環境設計の重要性

オキナインコは知能が高く社交的な種類で、ヨウムに次ぐ賢さを持つとも言われ、好奇心も旺盛です。野生では大きな群れを形成して生活します。この社会性から、適切な条件下では複数羽飼育に適応できる可能性があります。

しかし、オキナインコは特に巣の周りで強い縄張り意識を持つことが知られています。多頭飼いでは、この縄張り意識が喧嘩や争いの原因となることがあります。特に繁殖期には攻撃性が増すことがあるため、注意が必要です。

オキナインコ同士の相性は個体差が大きく、幼い頃から一緒に育った個体同士は良好な関係を築きやすい傾向があります。しかし、成鳥同士を新たに同居させる場合は、特に慎重な導入プロセスが必要です。まずは別々のケージで飼育し、段階的に慣らしていくことが推奨されています。

オキナインコの多頭飼いは、適切な環境と管理があれば成功する可能性がありますが、その知能の高さと個性の強さから、飼い主の十分な理解と配慮が求められます。日々の観察と適切な対応が、健全な群れ環境を維持する鍵となります。

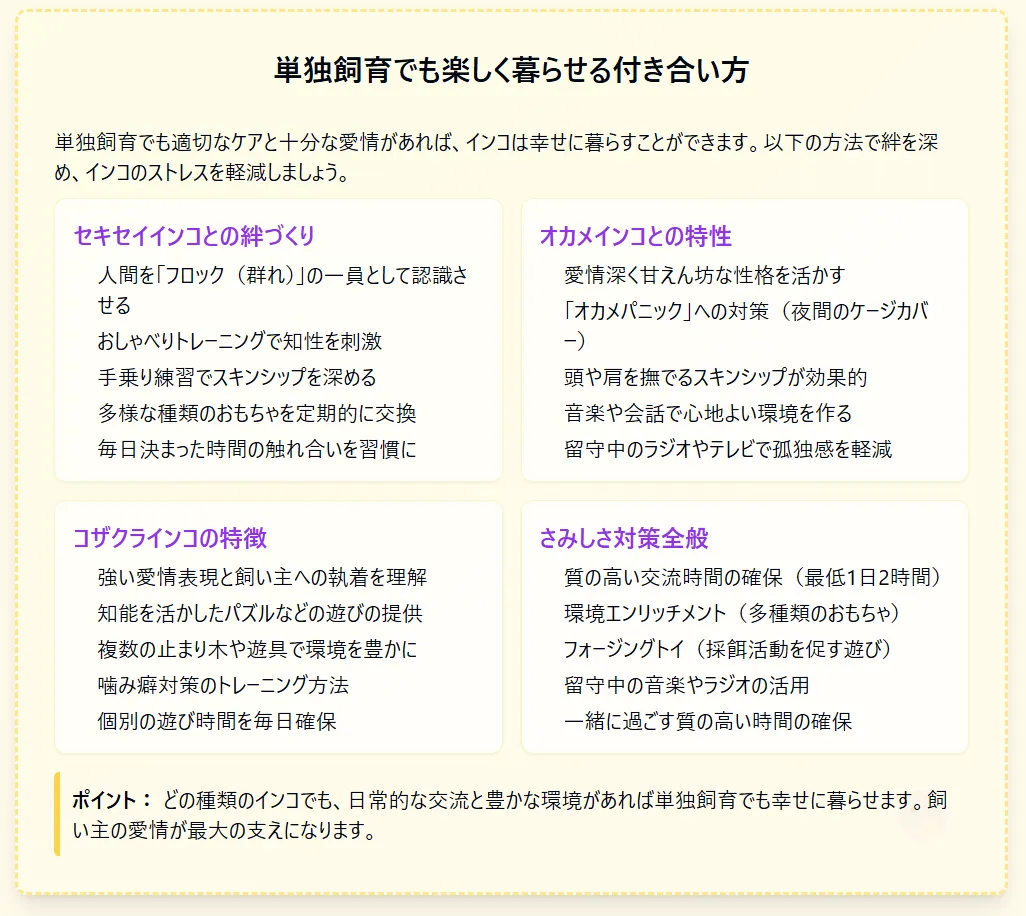

単独飼育でも幸せに暮らすことができる鳥種との付き合い方

セキセイインコの単独飼育での魅力

セキセイインコは社会性が高い鳥ですが、適切なケアと十分な交流があれば、単独飼育でも幸せに暮らすことができます。特に飼い主との濃密な関係を築きたい場合、単独飼育には独自の魅力があります。

人間との深い絆を築く能力

おしゃべり能力の発達とコミュニケーション

手乗り訓練のしやすさと信頼関係

寂しさ対策と環境エンリッチメント

長期的な健康管理と精神的ケア

セキセイインコを単独で飼育すると、飼い主を「フロック(群れ)」の一員として認識し、非常に強い絆を形成することがあります。インコ仲間がいない分、人間に対する依存度と信頼関係が高まる傾向があります。

単独飼育のセキセイインコ、特にオスは、おしゃべりを覚える能力が高まることがあります。これは、飼い主とのコミュニケーションに全精力を注ぐためと考えられています。おしゃべりを教えることは、インコとの絆を深め、知性を刺激する良い方法です。熱心に教えれば、多くの単語や短いフレーズを覚えることができます。

単独飼育では、手乗り訓練も比較的スムーズに進むことが多いです。インコの注目が飼い主だけに向けられるため、信頼関係を築きやすくなります。根気強く優しく接することで、肩に乗ったり指に止まったりする行動を教えやすくなり、より親密な関係を構築できます。

ただし、セキセイインコは本来社会的な動物であるため、飼い主が不在の際の寂しさに配慮する必要があります。豊かな環境を提供するために、様々な種類のおもちゃを用意し、定期的に交換することが重要です。また、鏡やラジオなどを設置して、孤独感を軽減する工夫も有効です。

単独飼育の場合、飼い主は鳥の唯一の社会的接点となるため、健康管理と精神的ケアにより注意を払う必要があります。定期的な健康チェック、バランスの取れた食事、十分な運動と遊びの時間を確保し、愛鳥の幸福を守りましょう。

セキセイインコの単独飼育は、十分な愛情と適切なケアがあれば、鳥と飼い主の両方にとって非常に充実した関係をもたらすことができます。その小さな体に宿る大きな愛情と知性を最大限に引き出す環境を提供することが、飼い主の重要な役割です。

オカメインコの単独飼育での特性

オカメインコは甘えん坊で愛情深い性格を持ち、単独飼育でも飼い主と強い絆を結ぶことができます。しかし、寂しがりやでパニックになりやすい特性から、特別な配慮が必要です。

愛情深く甘えん坊な性格の特徴

単独飼育時の「オカメパニック」対策

飼い主との絆強化のためのコミュニケーション方法

留守中のストレス軽減テクニック

理想的な環境設定と日常的なケア

オカメインコは非常に愛情深く、犬や猫のように飼い主に依存する傾向があります。単独飼育では、この特性がさらに強化され、飼い主に対して深い愛着を示すようになります。頭をなでてもらうことを好んだり、飼い主の肩に乗ってリラックスしたり、時には口笛や簡単な単語を真似たりして交流を求めます。

一方、オカメインコ特有の「オカメパニック」は、単独飼育時に特に注意が必要です。夜間や突然の物音に驚いて激しく飛び回り、自傷するリスクがあります。これを防ぐためには、ケージを壁に接する形で設置し、夜間は部分的にカバーで覆う、就寝前は穏やかな環境を維持するなどの対策が有効です。

オカメインコとの絆を強化するには、日常的な交流が欠かせません。優しい声で話しかけたり、軽く頭や首筋をなでたり、一緒に遊ぶ時間を設けたりすることで、信頼関係を築いていきます。オカメインコは特に首筋や頭を撫でられることを好む傾向があり、これはリラクゼーションと絆を深める良い方法です。

飼い主が不在の時間が長い場合、オカメインコは強いストレスや寂しさを感じることがあります。これを軽減するためには、出かける前に十分な遊び時間を設ける、ラジオをかけておく、フォージングおもちゃなど知的な刺激を提供するおもちゃを用意する、などの工夫が有効です。

単独飼育のオカメインコは、十分な愛情と適切なケアがあれば、飼い主との間に非常に深い絆を築くことができます。その愛情深い性格と人懐っこさを最大限に引き出すためには、飼い主の一貫した愛情と理解が何よりも重要です。

コザクラインコの単独飼育での特徴

コザクラインコは「ラブバード(愛の鳥)」の名で知られる愛情深いインコで、単独飼育では飼い主に対して非常に強い絆を形成します。適切なケアがあれば、一羽でも充実した生活を送ることができます。

強い愛情表現と飼い主への執着

知能の高さと遊びへの積極性

適切な環境作りとエンリッチメントの重要性

気質の強さと噛み癖への対処法

長期的な関係構築のポイント

コザクラインコは単独飼育において、飼い主を生涯のパートナーとして認識し、非常に強い愛情と執着を示します。飼い主に対して頬ずりをしたり、体をすり寄せたり、常に近くにいたがるなど、愛情表現が豊かです。

知能が高いコザクラインコは、人と意思伝達ができるほどの理解力を持ち、人とのコミュニケーションを積極的に求めます。パズルのようなおもちゃや問題解決型の遊びを好み、これらを通じて知的な刺激を得ることができます。また、簡単な芸や指示に従うことを教えることも可能で、トレーニングは絆を深める良い機会となります。

単独飼育のコザクラインコには、退屈とストレスを防ぐための環境エンリッチメントが特に重要です。様々な太さと材質の止まり木、噛んでも安全なおもちゃ、フォージング(採餌活動)を促す仕掛けなどを提供しましょう。また、毎日の放鳥時間を確保し、十分な運動と探索の機会を与えることが大切です。

コザクラインコは気が強く、時に噛み癖が問題になることがあります。これは、飼い主への愛情や縄張り意識の表れでもあります。噛み癖を防ぐためには、幼鳥の頃からの適切なしつけと、過度の興奮を防ぐ穏やかな環境維持が重要です。また、噛んでも良いおもちゃを多く提供し、噛む欲求を適切に発散させる機会を設けましょう。

コザクラインコの単独飼育は、その強い愛情と知性から、飼い主との間に他に類を見ない深い絆をもたらす可能性があります。しかし、それだけに飼い主の責任と献身も大きくなることを理解し、愛鳥の幸福を最優先に考えることが大切です。

単独飼育で気をつけるべき寂しさ対策

インコを単独飼育する場合、社会的動物であるインコの寂しさやストレスに配慮する必要があります。適切な対策を講じることで、一羽でも健康で幸せな生活を送ることができます。

寂しさのサインと早期発見

豊かな環境作りとおもちゃの工夫

質の高い交流時間の確保

留守時間中の対策

健康管理と定期的なチェック

| 行動 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 毛引き(自分の羽を抜く) | 退屈、不安、社会的刺激の不足 | 環境エンリッチメント、交流時間の増加、獣医師相談 |

| 過度の鳴き声・呼び鳴き | 注意を引きたい、寂しさ | 適切な応答、規則的な交流時間、無視しない |

| 常同行動(同じ動作の繰り返し) | 刺激不足、ストレス | 新しいおもちゃ、環境変化、知的刺激の提供 |

| 食欲不振・体重減少 | ストレス、うつ状態 | 獣医師相談、食事の工夫、環境改善 |

| 攻撃性の増加 | フラストレーション、領域防衛 | 適切な境界設定、忍耐強い対応、ストレス要因の特定 |

| ※個体差があります。異変を感じたら早めに獣医師に相談しましょう | ||

インコの寂しさは様々なサインとして表れます。最も一般的なのは毛引き(自分の羽を抜く行為)で、これは社会的刺激の不足やストレスからくることが多いです。また、過度の鳴き声や無気力、食欲不振なども寂しさやストレスのサインかもしれません。これらの兆候を早期に発見し、原因を特定することが重要です。

環境エンリッチメントは寂しさ対策の基本です。様々な種類のおもちゃ(噛むもの、探索するもの、音が出るものなど)を用意し、定期的に交換して新鮮さを保ちましょう。フォージングトイ(餌を探す遊び)は、野生での採餌行動を模倣し、長時間の知的刺激を提供します。また、安全であれば自然の枝や葉も興味を引く素材となります。

質の高い交流時間の確保は最も効果的な寂しさ対策です。毎日決まった時間に放鳥し、一緒に遊んだり、話しかけたり、トレーニングを行ったりすることで、社会的欲求を満たします。ただ同じ空間にいるだけでなく、積極的に関わることが重要です。例えば、新しい言葉やトリックを教えたり、一緒におやつを食べたりする時間を設けましょう。

飼い主が不在の時間は特に寂しさを感じやすいため、留守時間中の対策も重要です。ラジオやテレビをつけておく、窓の外が見える位置にケージを置く、時間をずらした餌やおやつの仕掛けを用意するなどの工夫が有効です。

単独飼育のインコにとって、飼い主は「群れ」の代わりとなる最も重要な存在です。十分な愛情と理解、そして適切なケアによって、一羽でも充実した幸せな生活を送ることができます。

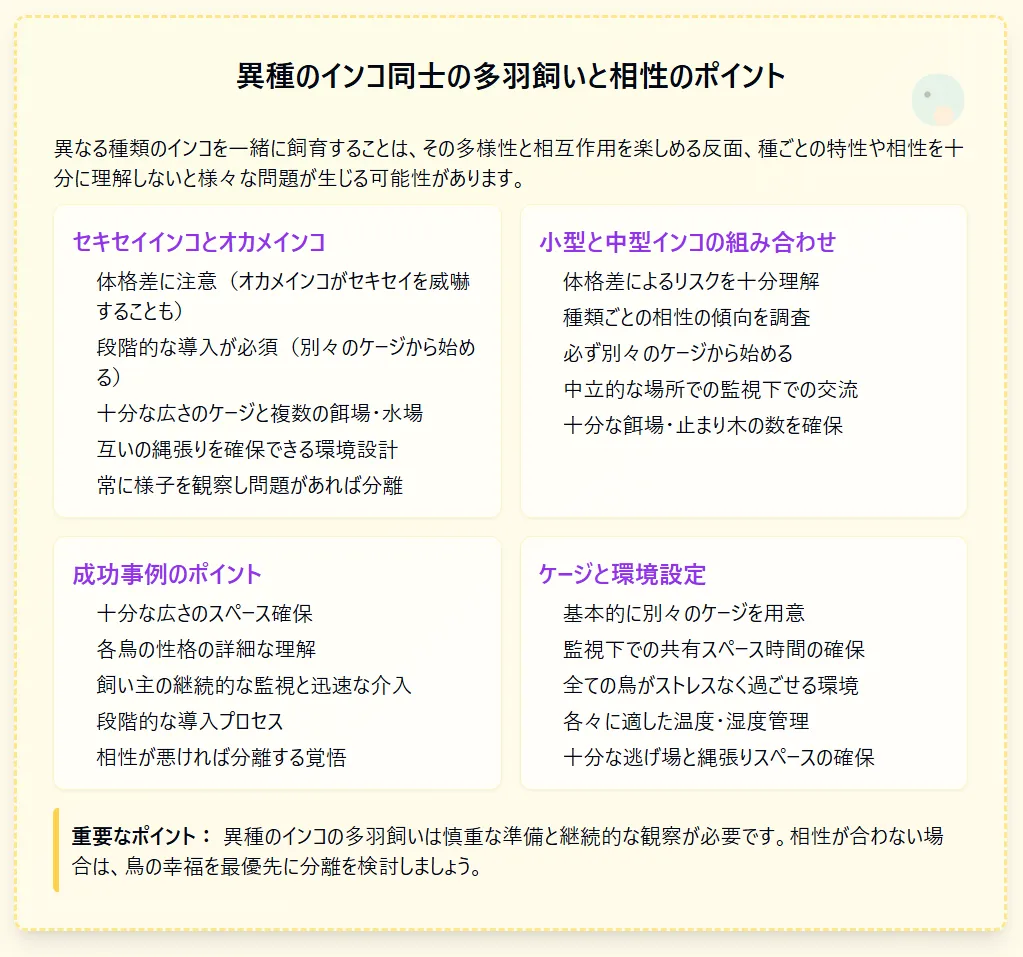

異種のインコ同士の多頭飼いと相性のポイント

異なる種類のインコを一緒に飼育することは、その多様性と相互作用を楽しめる反面、種ごとの特性や相性を十分に理解しないと様々な問題が生じる可能性があります。このセクションでは、異種多頭飼いの成功のポイントと注意点を詳しく解説します。

セキセイインコとオカメインコの組み合わせ

セキセイインコとオカメインコは、どちらも比較的穏やかな性格で初心者に人気の高い種類ですが、同居させる場合には様々な考慮点があります。

両種の性格と体格差の理解

相性の実例と飼育者の経験

導入プロセスと段階的なアプローチ

ケージ選びと環境設定のポイント

起こりうる問題と対処法

セキセイインコとオカメインコは性格と体格に大きな違いがあります。セキセイインコは小型(約18-23cm)で活発、好奇心旺盛な性格が特徴で、時に自己主張が強くなることもあります。一方、オカメインコは中型(約30-33cm)で、比較的穏やかながら臆病で神経質な面もあり、「オカメパニック」と呼ばれる状態に陥ることもあります。

この組み合わせの飼育経験者からは様々な報告がありますが、セキセイインコがオカメインコをいじめるケースが少なくありません。体が小さいセキセイインコでも、活発で時に強気な性格から、オカメインコに対して優位に立つことがあります。セキセイインコがオカメインコを追い回したり、好きな場所を独占したりする行動が観察されることがあります。

このような組み合わせを試みる場合は、段階的な導入が絶対に必要です。まずは別々のケージを離れた場所に置き、互いの存在に慣れさせることから始めます。次に、ケージの距離を徐々に縮め、反応を観察します。その後、短時間の監視付き対面を中立的な場所で行い、徐々に交流時間を延長していきます。この過程は数週間から数ヶ月かかることもあり、急がないことが重要です。

ケージについては、同じケージでの飼育は一般的に推奨されません。別々のケージを用意し、視覚的な接触は可能にしつつも、物理的に干渉できない環境を維持するのが安全です。もし同じケージでの飼育を検討する場合は、非常に大きなケージ(最低でも幅90cm×奥行60cm×高さ90cm以上)が必要で、複数の餌場、水場、止まり木を設置し、各鳥が自分のスペースを確保できるようにする必要があります。

起こりうる問題としては、セキセイインコによるオカメインコへのいじめ、餌場や止まり木の独占、オカメインコのパニック誘発などが挙げられます。これらの問題が生じた場合は、即座に分離し、関係を見直す必要があります。特にオカメインコが明らかにストレスを示している場合は、永続的な分離を検討すべきです。

セキセイインコとオカメインコの組み合わせは可能な場合もありますが、その成功は個体の性格や適切な環境設定、そして何よりも飼い主の注意深い観察と適切な管理に大きく依存します。

小型インコと中型インコの相性

小型インコ(セキセイインコ、コザクラインコなど)と中型インコ(オカメインコ、ウロコインコなど)の組み合わせは、体格差や行動パターンの違いから特別な配慮が必要です。

体格差によるリスクと配慮点

種類ごとの相性の傾向

適切な導入方法と観察ポイント

環境設計の工夫と安全対策

成功例と失敗例から学ぶポイント

小型インコと中型インコの最も明らかな違いは体格差です。この差は、物理的な力関係だけでなく、止まり木や餌場の利用、動きの速さなど、様々な面で影響します。中型インコが意図せず小型インコを傷つける可能性や、逆に小さくても活発な小型インコが中型インコをストレスに陥れる可能性もあります。

種類ごとの相性には一定の傾向がありますが、個体差が非常に大きいことを理解しておく必要があります。専門家によると「種間の同居は常にリスクを伴う」との指摘があり、特に体格差がある場合はその傾向が強まります。

飼育経験者の報告から、成功例では「十分な広さのスペース」「各鳥の性格の詳細な理解」「飼い主の継続的な監視と迅速な介入」が共通して見られます。一方、失敗例では「急いだ導入」「スペース不足」「個体の性格不一致の見落とし」などが問題として挙げられています。

小型インコと中型インコの組み合わせは可能ですが、特別な注意と十分な準備、そして常に鳥たちの福祉を最優先に考える姿勢が必要です。

異種インコ多頭飼いの注意点とケージ選び

異なる種類のインコを多頭飼いする場合、種ごとの特性を考慮した環境作りと適切なケージ選びが非常に重要です。様々な注意点を理解し、鳥たちの安全と健康を確保しましょう。

種間の相性問題と事前リサーチの重要性

ケージ選びの基準とサイズ要件

別々のケージと共有スペースの考え方

餌場・水場・止まり木の適切な配置

健康管理と病気予防の難しさ

異種インコの多頭飼いで最も重要な注意点は、種間の相性問題です。専門家の見解として「異種間での同居は一般的に推奨されない」という指摘があります。特にコザクラインコやボタンインコなどのラブバード種は、他種に対して非常に攻撃的になる可能性があり、「他の鳥との同居は絶対に避けるべき」とされています。事前に各種のインコの特性をしっかりと理解し、最も相性が良いと考えられる組み合わせでさえ、個体差が大きいことを念頭に置く必要があります。

異種多頭飼いのケージ選びでは、基本的には別々のケージを用意することが最も安全で推奨される方法です。鳥類専門の獣医師からも「インコを複数で飼育するなら、同じケージに入れない方が良い」という意見があります。これにより、喧嘩やストレスのリスクを大幅に減らすことができます。ケージのサイズは、それぞれの種に適したものを選び、種ごとの生活リズムや好みに合わせた環境を整えることができます。

別々のケージを用意する場合でも、視覚的な交流は可能にすることが望ましいです。ケージ同士を視界の範囲内に置き、互いを見ることができるようにします。また、監視下での放鳥時間に共有スペースで交流させることで、社会的な刺激を提供することができます。この「ケージは別々、交流は監視下で」というアプローチが、異種インコの多頭飼い成功の鍵となることが多いです。

異種インコの多頭飼いは、その多様性と相互作用を楽しめる反面、多くの課題とリスクを伴います。鳥たちの幸福と健康を最優先に考え、適切な環境と管理を提供することが、成功への道となります。

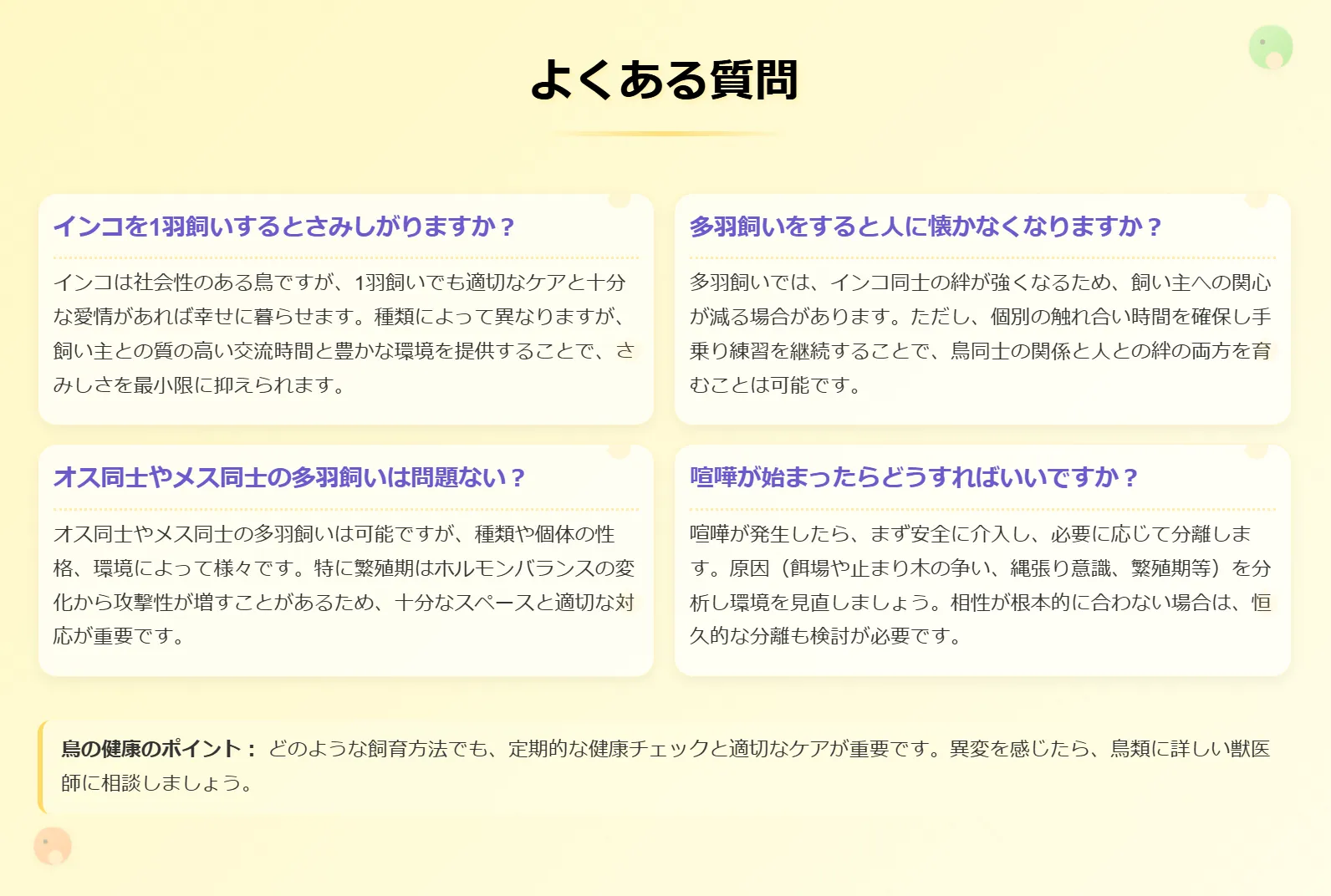

よくある質問と回答

インコの多頭飼いと単独飼育に関して、多くの飼い主さんが同じような疑問を持っています。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

インコを1羽飼いすると寂しがりますか?

インコは社会性のある鳥ですが、1羽飼いでも適切なケアと十分な愛情があれば幸せに暮らすことができます。ただし、種類や個体によって寂しさの感じ方は異なります。

社会性と単独飼育の両立可能性

寂しさを感じやすい種類とそうでない種類

寂しさのサインと早期発見

効果的な寂しさ対策と環境作り

飼い主の生活スタイルと相性

インコは野生では群れで生活する社会的な動物ですが、飼育下では飼い主がその「群れ」の一員となることができます。飼い主との十分な交流と、豊かな環境があれば、1羽でも満たされた生活を送ることができるのです。

種類によって寂しさの感じ方は異なります。一般的に、オカメインコやコザクラインコなどは寂しがりやで、飼い主への依存度が高い傾向があります。一方、マメルリハのような種類は、適切な環境があれば比較的一羽でも過ごしやすいとされることもありますが、これも個体差が大きいです。

寂しさのサインとしては、毛引き(自分の羽を抜く行為)過度の鳴き声、無気力、食欲不振、常同行動(同じ動作の繰り返し)などが挙げられます。特に飼い主が不在の時間が増えた際にこれらの行動が見られた場合、寂しさやストレスが原因である可能性があります。

寂しさ対策としては、まず十分な交流時間の確保が最も重要です。毎日一定の時間を設けて、話しかけたり、一緒に遊んだり、トレーニングを行ったりすることで、社会的欲求を満たします。また、環境エンリッチメントとして、様々な種類のおもちゃや遊具を用意し、定期的に交換することで刺激を提供します。留守中はラジオやテレビをつけておくことで、静けさからくる不安を軽減することも効果的です。

飼い主の生活スタイルとインコの相性も重要な要素です。日中の留守時間が長い場合は、より独立心のある種類を選ぶか、十分な環境エンリッチメントを提供できる準備が必要です。また、帰宅後は質の高い交流時間を確保し、愛鳥との絆を深めることが大切です。

インコの多頭飼いで喧嘩が始まったらどうすればいいですか?

インコの喧嘩は突然始まることがあり、適切かつ迅速な対応が求められます。安全に介入し、根本的な原因を特定して解決するための方法を知っておきましょう。

喧嘩の種類と緊急度の見極め方

安全な介入方法とテクニック

喧嘩の原因分析と環境改善

再発防止のための長期的対策

専門家へ相談すべきケース

インコの喧嘩には、軽い小競り合いから深刻な攻撃まで様々なレベルがあります。小競り合いは、短時間で収まり、実際の攻撃行動を伴わないことが多く、通常の社会的コミュニケーションの一部である可能性があります。一方、深刻な喧嘩は、執拗な追いかけや実際の攻撃(くちばしでの噛みつき、羽の引き抜きなど)を伴い、すぐに介入が必要です。嘲るような鳴き声や激しい羽ばたき、攻撃的な姿勢(頭を下げ、翼を広げる)なども要注意のサインです。

喧嘩に介入する際は、まず自分の安全を確保しましょう。興奮した鳥は飼い主にも攻撃的になる可能性があります。タオルを使って鳥を優しく包み込む、または手袋を着用して安全に分離します。急な動きは鳥をさらに興奮させるため、冷静かつ穏やかに対応することが重要です。分離後は、別々のケージや部屋に移し、落ち着かせます。

喧嘩の原因を分析することも重要です。多くの場合、資源(餌場、お気に入りの止まり木、飼い主の注意など)をめぐる競争、縄張り意識、発情期のホルモンバランスの変化などが原因となります。飼育環境を見直し、複数の餌場や水場、止まり木を提供する、繁殖を促す要素(巣箱など)を取り除く、より広いスペースを確保するなどの改善を行いましょう。

再発防止のためには、長期的な対策も必要です。まず、各鳥の個性と相性を再評価し、必要であれば恒久的に別々に飼育することも検討します。段階的な再導入を試みる場合は、十分な時間をかけ、常に監視下で行います。また、各鳥に個別の注目と交流の時間を確保し、嫉妬を軽減することも効果的です。

インコの喧嘩は、早期に適切に対応することで、多くの場合は管理可能です。しかし、相性が根本的に合わない場合は、鳥たちの健康と幸福を最優先に考え、別々の飼育を受け入れる勇気も必要です。

多頭飼いをすると人に懐かなくなりますか?

多頭飼いをすると、インコが互いに強い絆を形成することで、人に対する関心や懐き度が変化する可能性があります。ただし、適切なアプローチで飼い主との絆も維持することは可能です。

多頭飼いによる懐き度の変化の可能性

種類別の懐きやすさと変化の傾向

人との絆を維持するための具体的方法

単独飼育から多頭飼いへの移行時の注意点

成功例から学ぶポイント

多頭飼いでは、インコ同士が社会的な絆を形成することで、人間に対する依存度が低下する傾向があります。鳥同士がより親密に結びつき、人間に対してあまり懐かなくなったり、関心を示さなくなったりすることがあります。特にラブバード(コザクラインコなど)では、「鳥同士がペアになると飼い主に懐かなくなる」という指摘も見られます。

種類によって懐き度の変化には差があります。セキセイインコやオカメインコは社会性が高く、複数飼育すると互いに強く結びつく傾向があります。一方、マメルリハのように独立心が強い種類は、多頭飼いでも飼い主との関係をある程度維持する傾向があると言われています。

人との絆を維持するための最も効果的な方法は、個別の触れ合い時間を確保することです。各鳥に対して一対一の時間を設け、トレーニングや遊びを通じて信頼関係を築き続けることが重要です。特に、幼鳥の頃から手乗り訓練を継続し、毎日の日課として個別のスキンシップの時間を設けることで、多頭飼いでも人に対する懐き度を保つことができます。

単独飼育から多頭飼いへの移行時には特に注意が必要です。先住鳥が飼い主と強い絆を形成している場合、新しい鳥の導入によって嫉妬や不安を感じる可能性があります。導入の過程で先住鳥を優先し、特別な注目を与え続けることで、関係の変化によるストレスを軽減できます。先住鳥を最初に出すなど「先住優先」の原則を守ることが重要です。

多頭飼いによって人への懐き度が変化する可能性はありますが、それは必然ではありません。飼い主の継続的な努力と適切なアプローチにより、インコ同士の絆と人との絆の両方を育むことは十分に可能です。

オス同士やメス同士の多頭飼いは問題ありませんか?

オス同士やメス同士のインコの多頭飼いは可能ですが、種類や個体の性格、環境設定によって様々な課題があります。適切な理解と対策で、同性同士の多頭飼いを成功させることができます。

種類別の同性飼育の特徴と傾向

オス同士とメス同士の違いと注意点

繁殖期の行動変化と対策

環境設定とストレス軽減の工夫

喧嘩の予防と介入のタイミング

種類によって同性飼育の傾向は異なります。セキセイインコは比較的同性での飼育が可能とされていますが、特にオス同士では縄張り争いが起こることもあります。オカメインコは穏やかな性格から同性同士でも多頭飼いしやすいとされますが、個体差が大きいです。コザクラインコやマメルリハなどは気が強く、同性同士でも攻撃的になることがあるため、注意が必要です。

オス同士とメス同士では、それぞれ異なる特性があります。オス同士の場合、縄張り争いや優位性の確立をめぐる競争が起こりやすい傾向があります。一方、メス同士でも意外にも縄張り意識が強く、他のメスに対して攻撃的になることもあります。

特に注意が必要なのは繁殖期の行動変化です。通常は平和に過ごしていた同性同士でも、繁殖期になるとホルモンバランスの変化から攻撃性が増すことがあります。これを軽減するには、日照時間の調整(季節の変化を抑える)、高カロリー食の制限、巣箱や巣材となるものを取り除くなどの対策が有効です。

同性同士の多頭飼いは、適切な理解と対策があれば十分に成功する可能性があります。ただし、個体差が大きいため、常に鳥たちの関係を注意深く観察し、必要に応じて環境や対応を調整する柔軟性が求められます。

ケージは分けるべきですか?一緒にしても大丈夫ですか?

インコの多頭飼いにおけるケージ選びは非常に重要な検討事項です。別々のケージにするか一緒のケージにするかは、インコの種類、相性、飼育環境によって判断が必要です。

専門家の見解と一般的な推奨事項

同一ケージ飼育のメリットとリスク

別々のケージ飼育の利点と実践方法

個々の状況に応じた判断基準

段階的アプローチと観察のポイント

鳥類の専門家や経験豊富な飼育者の多くは、異なる種類のインコの場合は別々のケージでの飼育を推奨しています。「インコを複数で飼育するなら、同じケージに入れない方が良い」という専門医の意見もあり、これにより喧嘩やストレスが減少するとされています。同種であっても、「2羽以上飼う時は別々のケージで」という推奨があり、特にコザクラインコなど気の強い種類では、喧嘩や排他的な絆の形成を防ぐためにケージを分けることが強く勧められています。

同一ケージで飼育する場合のメリットとしては、鳥同士が常に交流でき、自然な社会行動(羽づくろいや群れとしてのコミュニケーション)を発揮しやすいことが挙げられます。また、スペースや設備の効率化という実用的な面もあります。一方、リスクとしては、喧嘩やいじめの可能性、資源(餌、水、止まり木など)をめぐる競争、ストレスの増加、病気の急速な伝播などがあります。さらに、一方が病気になった場合の隔離や治療が難しくなるという問題もあります。

別々のケージでの飼育には多くの利点があります。各鳥に適した環境を提供でき、ストレスや喧嘩のリスクを大幅に減らすことができます。また、各鳥の健康状態(食欲、排泄物など)を個別に観察しやすくなります。実践方法としては、視界内に別々のケージを置き、監視下での放鳥時間に交流の機会を提供するアプローチが効果的です。これにより、社会的刺激を得つつも、各鳥の安全とプライバシーを確保できます。

個々の状況に応じた判断は重要です。同種の若いペアで、幼い頃から一緒に育ち、明らかな相性の良さを示している場合は、同一ケージでうまくいく可能性があります。一方、成鳥同士の新たな組み合わせ、異なる種類のインコ、過去に喧嘩の履歴がある場合などは、別々のケージが安全です。

最も安全なアプローチは段階的なプロセスを踏むことです。まずは別々のケージで飼育し、視覚的な慣れから始めます。次に、監視下での放鳥時間に交流させ、相性を確認します。十分な時間をかけて良好な関係が築けてきたと判断できれば、同一ケージでの短時間の試行から始め、徐々に時間を延長していくことができます。この過程では、攻撃行動、過度のストレス反応、食事や休息の妨害などの警戒サインを注意深く観察し、問題があれば即座に元の状態に戻すことが重要です。

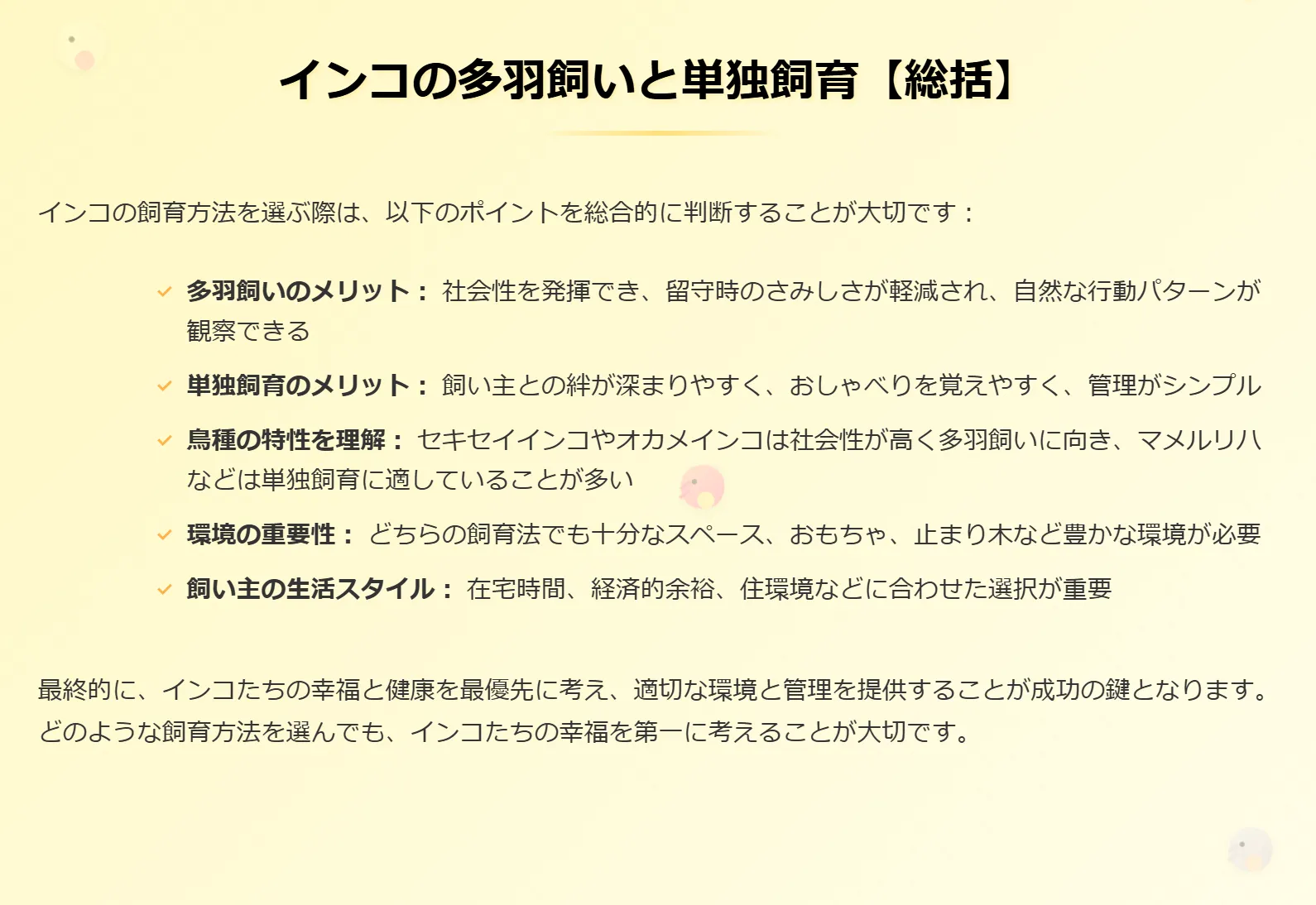

インコの多頭飼いと単独飼育【総括】

インコの多頭飼いは社会性を発揮できるメリットがある一方、相性問題やコスト増加などのデメリットも

単独飼育は飼い主との絆が深まりやすいが、十分な交流と環境の豊かさが必須

セキセイインコやオカメインコは比較的社交的で多頭飼いに向いているが、個体差が大きい

ラブバードやマメルリハは気が強く、単独飼育や慎重な多頭飼い管理が必要

異種間の多頭飼いは体格差や気質の差から特別な配慮が必要で、別々のケージを基本とすべき

段階的な導入と継続的な観察が多頭飼い成功の鍵

単独飼育では寂しさ対策として豊かな環境と十分な交流時間が重要

多頭飼いでも飼い主との絆を保つために個別の触れ合い時間を確保する

ケージは基本的に別々が安全だが、相性が良ければ同一ケージも可能

喧嘩やストレスの兆候には早期に対応し、必要なら恒久的に分離する勇気も必要

インコの種類を選ぶ際は、寿命の長さも考慮した長期的なコミットメントが必要

鳥たちの幸福を最優先に考え、安全と健康を第一に判断する姿勢が大切

どのような飼育方法を選んでも、インコたちの福祉を最優先に考えること

飼い主の準備と理解が、インコとの豊かな生活の基盤となる

インコとの生活は、適切な知識と十分な準備があれば、非常に充実した経験となります。一羽でも複数羽でも、それぞれの状況に合わせた最適な飼育方法を選び、インコたちに愛情と理解を持って接することで、長く健康で幸せな関係を築くことができるでしょう。