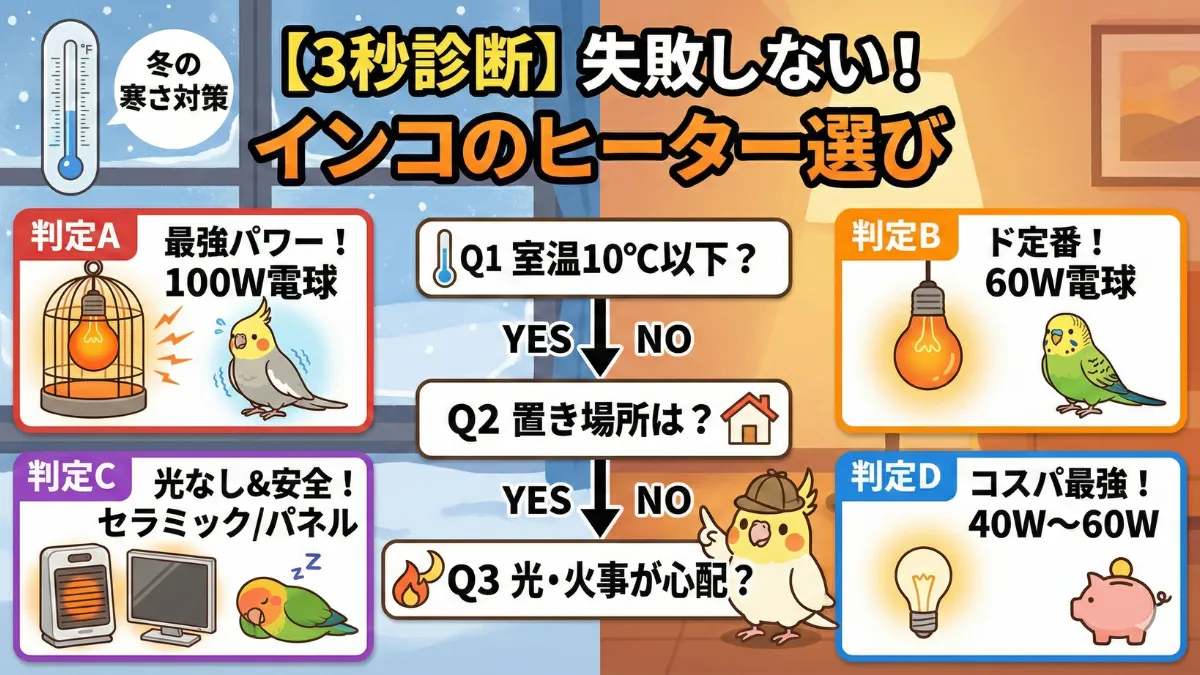

【3秒で診断】あなたのお家に合うヒーターはどれ?

「種類が多すぎて選べない」という方は、以下のチャートで診断してください。まずは、一番寒いとき(真冬の深夜・明け方)の部屋の温度を想像してスタートです。

診断結果:あなたにおすすめのヒーター

北海道・東北、または木造戸建ての冬は過酷です。パワー不足は命取りになります。最強の保温力を持つ100Wを選んでください。

注意:アクリルケースなどの密閉容器で100Wを使うと、内部が高温になりすぎる(オーバーヒート)だけでなく、熱でアクリル板が変形・溶解する恐れがあります。アクリルケースと併用する場合は、電球をケース内壁から十分に離し、サーモスタットの設定温度を慎重に管理するか、「60W+パネルヒーター」の併用を検討してください。

「光を出したくない」ならセラミック。「火事の心配が少ない」ならパネル型を選びましょう。少し高いですが、安心感が違います。

インコ用ヒーター3大タイプの違いを比較

インコのヒーターは大きく分けて「電球型(ガラス)」「セラミック型」「パネル型」の3種類があります。それぞれの特徴を理解して選びましょう。

基本的には、「ケージ全体の空気を暖めたいなら電球型(アサヒ)」「火事が怖くて安全重視ならパネル型」という選び方で間違いありません。セラミック型は「電球を使いたいけど光が嫌」という場合の特別な選択肢と考えてください。

診断タイプ別:おすすめヒーター詳細レビュー

診断結果で出たおすすめヒーターを詳しく解説します。

【定番】アサヒ ペットヒーター(判定A・Bの人)

インコ飼育のド定番商品です。オレンジ色の頑丈なスチール缶の中に、強化ガラスの電球が入っています。

この商品の特徴

- 圧倒的な暖房能力: 空気を暖める力が強く、100Wなら氷点下の環境でもケージ内を適温に保てます。

- 即暖性: スイッチを入れてすぐに暖かくなります。

- 頑丈: プロのブリーダーも愛用する耐久性があります。

唯一の欠点は「光ること」ですが、多くのインコは気にせず眠ります。どうしても気になる場合のみ、後述するセラミックを選んでください。

【光なし】マルカン ヒートセラミック(判定Cの人)

アサヒのペットヒーターと同じような形をしていますが、中身が「陶器(セラミック)」でできているため、熱は出るけど光は出ません。

この商品の特徴

- 完全な暗闇: 光が出ないので、神経質なインコでもぐっすり眠れます。

- 遠赤外線: 体の芯から温める効果があります。

- 割れにくい: 水がかかってもガラスのように割れません。

「アサヒの暖かさは欲しいけど、光らせたくない」という贅沢な悩みを解決する唯一の商品です。ただし、暖まるまでのスピードは少し遅めです。

【安全】遠赤外線マイカヒーター(判定Cの人)

ケージの外側に取り付けるパネル型のヒーターです。電球型と違って表面が高温になりすぎないため、火事のリスクが少ないです。

詳しくはマイカヒーターの口コミ評判レビューをご覧ください。また、留守中の火事対策も併せて確認すると安心です。

【コスパ】マルカン 保温電球(判定Dの人)

アサヒよりも簡易的な作りの保温電球です。価格が安いため、導入コストを抑えたい方に向いています。マンションの中層階など、そこまで室温が下がらない環境であれば40Wで十分なことも多いです。

何ワットを選べばいい?室温別の目安表

「60Wと100Wどっちにしよう?」と迷っている方のために、室温に応じた上昇温度の目安をまとめました。大は小を兼ねるので、迷ったらワット数が大きい方を選ぶのがセオリーです。

重要:アクリルケースの偉大さと注意点

表の通り、アクリルケースで囲うと保温効果は倍増します。ただし、密閉空間で100Wの強力な電球を使うと、ケージ内が過熱状態(オーバーヒート)になるリスクが高まります。100Wと併用する場合は、サーモスタットの設定温度を少し低めにするか、または「60W電球+パネルヒーター」の併用を検討するなど、温度の上がりすぎには十分注意してください。アクリルケースの詳細で保温効果と安全な使い方を解説しています。

よくある質問|インコのヒーター選び

ヒーターを購入する際によくある疑問をまとめました。

まとめ:インコの命を守るヒーターを選ぼう

インコのヒーター選びで最も大切なのは、「飼い主の好み」ではなく「部屋の寒さに勝てるかどうか」です。デザインや価格だけで選んでしまい、真冬の深夜にパワー不足で愛鳥を震わせてしまうことは絶対に避けなければなりません。

迷ったら、最も実績がありパワーも強い「アサヒ ペットヒーター」を選んでおけば間違いありません。特に100Wタイプなら、日本のどんな寒さにも対応できます。ただし、アクリルケースと併用する場合は、60Wまでが推奨されます。また、電球の発光が気になるようなら、「マルカン ヒートセラミック」という選択肢もあります。

そして忘れてはならないのが、ヒーターは「サーモスタット」とセットで初めて安全に機能するということです。愛鳥が快適に冬を越し、春に元気な鳴き声を聞かせてくれるように、今すぐ準備を整えてあげてください。