インコがペレットを食べない3つの壁【本能・認識・物理】

インコがペレットを拒否するのには明確な理由があります。「わがまま」ではなく、彼らの生存本能や身体的な都合が関係しているのです。

主な原因は以下の3つです。

- 未知への恐怖(ネオフォビア):「見たことがない茶色い物体」を危険物だと判断している。

- 食べ物という認識不足:皮をむく動作がないため、おもちゃだと思っている。

- 物理的な食べにくさ:粒が硬すぎる、または大きすぎて噛み砕けない。

特に見落としがちなのが「物理的な食べにくさ」です。実は味が嫌いなわけではなく、「硬くて噛めないから食べない」というケースが非常に多いのです。

コラム:飼い主が食べるフリをする効果

インコは群れの仲間が食べているものを安全だと判断する習性があります。飼い主さんが「これ美味しい!」と言いながらペレットを食べるフリ(モデリング)を見せることで、「あ、これ食べ物なんだ!」と認識し、恐怖心が和らぐことがあります。

また、急に食べなくなった場合は病気(そのう炎など)の可能性もあります。元気がない場合は切り替えを即中止し、病院へ行きましょう。

成功率No.1!「すり潰し」で硬さの壁を突破する

多くの飼い主さんが陥るのが「粒のまま与え続ける」という罠です。シード(種子)は皮をむくと中は柔らかいですが、ペレットは全体が硬い焼き固められたフードです。

特にセキセイインコや小柄なオカメインコにとって、市販のペレットは「岩のように硬い」と感じることがあります。

魔法の粉「ふりかけ作戦」

ペレットを粉末状にすることで、以下のメリットが生まれます。

- シードにまとわりつき、自然と口に入る

- 「噛む力」が不要なので、幼鳥や老鳥でも食べられる

- 独特の香りが立ち、食欲を刺激する

この「粉にする作業」を劇的に楽にしてくれるのが電動ミルです。手動ですり潰すのは毎日大変ですが、電動なら数秒でサラサラのパウダーが完成します。ペレットを砕く方法やおすすめのミルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ペレット切り替えの必須アイテムとして、一台持っておくことを強くおすすめします。

実践のコツ:シードを少し湿らせる

乾いたシードに粉をかけても、全て下に落ちてしまいます。シードをごく少量の水で湿らせてから粉をまぶすと、しっかりとシードにコーティングされ、確実にペレットの味を覚えさせることができます。

「おやつ」っぽい主食から攻める!嗜好性抜群のゲートウェイフード

「すり潰しても食べない」「頑固として口を開かない」という子には、アプローチを変えましょう。「これは美味しいおやつだよ」と認識させる作戦です。

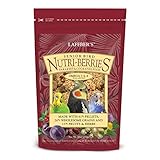

ラフィーバー(Lafeber)は最強の導入食

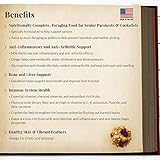

ペレット嫌いなインコたちの「最後の砦」と呼ばれるのが、ラフィーバー社の製品です。特に「ニュートリベリー」や「アビケーキ」は、シードとペレットを美味しい糖蜜などで固めた、いわば「インコ用のおこし」です。

「こんなに甘そうなのにおやつじゃないの?」と驚かれるかもしれませんが、実はこれ、獣医師が開発したれっきとした「主食(総合栄養食)」なのです。

ビタミン、ミネラル、オメガ3脂肪酸などがバランスよく配合されており、シードの欠点である栄養の偏りを完全にカバーしています。

シードをほじくって食べているうちに周りのペレット部分も口に入り、「ペレットの味=美味しい」と脳に刷り込まれます。もし愛鳥がこれを気に入ったら、そのままこれをメインの食事にし続けても栄養管理はバッチリです。

ズプリーム フルーツブレンドで視覚を刺激

好奇心旺盛なセキセイインコには、カラフルでフルーティーな香りがする「ズプリーム フルーツブレンド」が効果てきめんです。

地味な茶色のペレットは無視しても、赤や黄色のペレットには興味津々でおもちゃのように齧り付き、そのまま食べてしまう子が続出しています。フルーツブレンドの評判や着色料の安全性については、こちらで詳しく解説しています。

まずはこれらの「美味しいペレット」でペレット食への抵抗感をなくし、徐々に無着色のナチュラルペレットへ移行していくのが賢い戦略です。

最終兵器!ハリソン「マッシュ」の活用術

「砕くのも面倒」「ミルを買うほどでもない」という方には、最初から粉末状になっている最高品質のペレット、ハリソンの「マッシュ」がおすすめです。

獣医師も推奨するハリソンフードの中でも、マッシュタイプは以下の点で優れています。

- 最初から超微粉末:砕く手間がゼロ。袋から出してすぐふりかけられる。

- ふやかしに最適:お湯で溶けば即席の「流動食」や「ペレット団子」が作れる。

- 高栄養:特にハイポテンシーマッシュは、病中病後や換羽期の体力回復に最強。

「ペレット団子」にして手から与えたり、シードにまぶしたり、使い方は無限大です。食欲がない時の強制給餌用フードとしても使えるので、一袋常備しておくと「もしも」の時に愛鳥の命を救います。

バードブレッドの材料としても優秀

マッシュを使えば、インコ用のパン「バードブレッド」も簡単に作れます。焼くことで香ばしさが増し、パンのような食感になるため、ペレットを頑なに拒否していた子でも喜んで食べることがあります。詳しいレシピや作り方のコツはこちらの記事で解説しています。「味と食感の完全な変化」を狙える裏技です。

ハリソン マッシュの使い分け

アダルトライフタイム(常用)とハイポテンシー(高栄養)があります。切り替え初期や体力が落ちている時は、高栄養の「ハイポテンシー」がおすすめです。

粒タイプへの移行を目指すなら、慣れてきた頃に同ブランドの「スーパーファイン(極小粒)」や「ファイン(小粒)」を混ぜていくとスムーズです。

命を守る体重管理の絶対ルール

ペレット切り替えは、愛鳥にとって「食生活の激変」です。中には頑として食べず、ハンガーストライキを起こす子もいます。

絶対に守ってほしいのが「体重管理」です。見た目で元気そうでも、体重が激減していることがあります。

0.1g単位で測れるデジタルスケールで、毎朝決まった時間に測定してください。もし10%以上体重が落ちたら、迷わず切り替えを中止し、シードをお腹いっぱい食べさせてあげてください。焦りは禁物です。

よくある質問|ペレット切り替えの悩み

焦らず「美味しい」を見つけてあげよう【総括】

インコがペレットを食べないのは、決してあなたの努力不足ではありません。単に「そのペレットが硬すぎた」か「好みの味ではなかった」だけかもしれません。

無理やり食べさせるのではなく、電動ミルですり潰して食べやすくしたり、ラフィーバーやフルーツブレンドのような嗜好性の高いペレットを試したりすることで、突破口は必ず見つかります。特にハリソンのマッシュは、ふやかしや団子にもできる万能選手なので、切り替えの強い味方になってくれるはずです。

毎日の体重測定で安全を確保しながら、愛鳥と一緒に「これなら美味しい!」と思えるペレットを探す旅を楽しんでください。その先には、栄養満点で健康な毎日が待っています。