インコのペレットが「良くない」と言われる理由の真実

ペレットへの不安は栄養成分の問題ではなく、管理方法と移行プロセスのミスマッチが原因です。獣医学的視点から「良くない」という誤解を解明し、ペレット100%にする必要はないことも解説します。

ペレットに対する飼い主の懸念とは

「インコ ペレット良くない」という検索をされるあなたは、ペレットへの切り替えを試みて何らかのトラブルに直面されたのではないでしょうか。多尿、下痢、フンの変化、喉に詰まる、絶食便、肥満といった具体的な問題が起きると、「ペレット自体が良くないのでは?」と不安になりますよね。

実は、こうした懸念を持つ飼い主さんは決して少なくありません。ペレットは獣医師が推奨する総合栄養食であるにもかかわらず、実際の給餌現場では様々なトラブルが報告されています。

しかし結論から申し上げますと、これらのトラブルの大半は、ペレットという食品そのものの問題ではなく、「管理方法」や「移行プロセス」のミスマッチに起因するものです。

獣医師がペレットを推奨する理由

鳥類の獣医師がペレットを主食として推奨する最大の理由は、それが「総合栄養食」であるという点にあります。ペレットには、インコの健康維持に不可欠なビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養素が、科学的根拠に基づきバランス良く配合されています。

従来のシード食には大きな問題点がありました。インコは好きな種子(主に脂質の多いもの)だけを選んで食べる「選り好み」をするため、特定の栄養素(特にビタミンAやカルシウム)の慢性的な欠乏と、脂質の過剰摂取を引き起こすリスクが極めて高いのです。

シードを主食とする場合、これらの不足する栄養素を補うために、野菜、果物、サプリメントといった「副食」を別途、厳密に管理して与える必要があります。

一方、ペレットはシード食で不足しがちなこれらの栄養素を単体で摂取できるため、鳥類の獣医師はペレットを主食とすることを「理想的」であると位置づけているのです。

「良くない」の正体は管理上のミスマッチ

それでは、なぜペレットで様々なトラブルが起きるのでしょうか。その答えは、ペレットとシードの「食品特性の根本的な違い」にあります。

シードとペレットの特性比較

シード(種子)の特性:

- 殻があり、可食部が少ない

- 水分や脂質が不均一な自然物

- 食べる量を視覚的に把握しにくい

ペレット(加工食品)の特性:

- 100%可食部で栄養が凝縮

- 非常に乾燥した加工食品

- 少量でも高カロリー

この2つの食品は、消化・吸収のプロセス、必要な水分量、適切な給餌量など、あらゆる面で異なります。多くのトラブルは、シードの感覚でペレットを管理しようとすることで発生する「管理上のミスマッチ」なのです。

ペレット100%にする必要はない

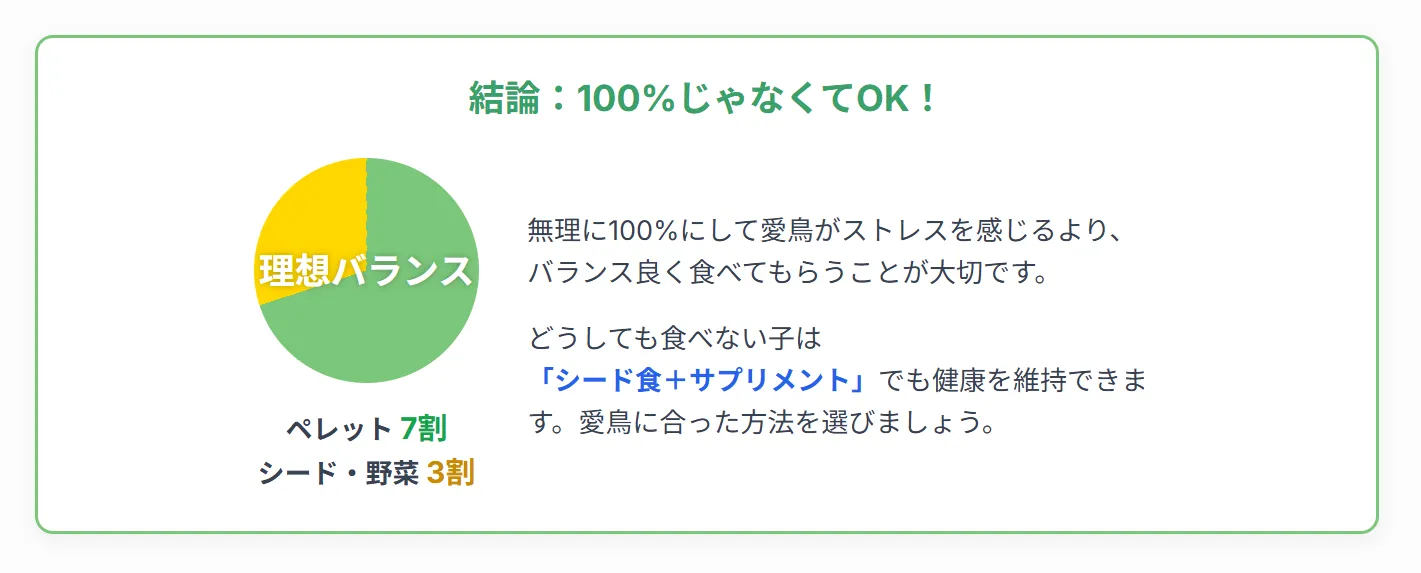

ここで最も重要なことをお伝えします。 ペレットは優れた総合栄養食ですが、必ずしもペレット100%にする必要はありません。

実は、多くのペレットメーカーも「ペレット7割、シード・野菜3割」という比率を推奨しています。100%ペレットにこだわって愛鳥がストレスを感じたり、飼い主さんが疲弊してしまっては本末転倒です。

また、どうしてもペレットを食べない子には、シード食+サプリメント(ネクトンS等)という選択肢もあります。愛鳥が健康であれば、シード食でも問題ありません。

大切なのは「ペレットにしなければならない」ではなく、「愛鳥に合った方法を選ぶこと」なのです。

ペレットのメリットとデメリットを徹底比較

ペレットは総合栄養食として優れていますが、シードからの切り替えには課題があります。メリット・デメリットを正しく理解し、ペレット7割・シード3割の黄金比率で活用しましょう。

ペレットの5つのメリット

ペレットが獣医師から推奨される理由を、具体的に見ていきましょう。

栄養の完全性

ペレットは、インコの健康維持に必要なビタミン、ミネラル、アミノ酸などが科学的根拠に基づき配合された総合栄養食です。人間で言えば、栄養バランスの完璧な「完全食」のような存在と言えます。

シード食の欠点を克服

従来のシード食では、ビタミンA、カルシウム、その他微量栄養素が慢性的に不足しがちでした。ペレットはこれらの栄養素を適切に含んでいるため、シード食特有の栄養欠乏症のリスクを大幅に軽減できます。

選り好みによる栄養不足を防ぐ

シード食の場合、インコは脂質の多い種子(ヒマワリの種など)ばかりを選んで食べる傾向があります。ペレットは粒ごとに栄養が均一に配合されているため、選り好みによる栄養の偏りを防げます。

脂質過多のリスク軽減

シード食、特にヒマワリの種やエゴマは脂質が非常に高く、肥満や脂肪肝のリスクがあります。ペレットは脂質量が適切にコントロールされているため、健康的な体重維持がしやすくなります。

療法食としての活用

ペレットの最大の価値のひとつが、療法食の存在です。肝臓病、腎臓病の子のために、タンパク質、脂質、ミネラル(リンなど)の含有量を厳密に調整した療法食ペレットがあります。これらは、シード食では絶対に不可能なレベルでの精密な栄養管理を可能にし、疾患の進行を管理・遅延させるための不可欠な医学的ツールです。

また、シニア用ペレットは、内臓機能の衰えに配慮し栄養過多にならないよう調整されており、老化の状態に合わせた硬さや大きさが考慮されています。

ペレットの3つのデメリット

ペレットの栄養学的な利点とは裏腹に、飼い主が直面する現実的な課題もあります。これらは主に行動学的および管理的な側面に集中しています。

嗜好性の低さ

ペレットはシードと比較して嗜好性が低いことが多く、インコが「食べない」という問題が頻発します。特に長年シード食で育った成鳥は、ペレットを餌として認識すらしないことがあります。

これは、インコが本能的に「種子」を食べ物として認識しているためです。加工されたペレットは、見た目も食感も種子とは全く異なるため、警戒されやすいのです。

切り替えの困難性

シードからペレットへの食事の切り替えは、鳥にとって「急激な食生活の変化」となり、消化器系の問題(下痢など)を引き起こす可能性があります。

インコの腸内細菌叢(腸内フローラ)は、それまで食べていたシード食に最適化されています。そこに、組成が全く異なるペレットが急に大量に流入すると、腸内環境のバランスが崩れ、消化不良や腸の蠕動運動の異常を引き起こすことがあります。

この移行には数週間から数ヶ月、場合によっては1年以上の「根気」が必要とされます。ペレット切り替えの詳しい方法については、鳥種別の対応テクニックを参考にしてください。

ペレットで多尿になる?原因と対処法

ペレット食後の多尿は生理的反応の可能性がありますが、病的な原因も考えられます。自己判断は危険です。見極め方と適切な対応方法を解説します。

多尿の2つの原因

「ペレットにしてから多尿になった」という懸念は、飼い主が直面する最も一般的かつ混乱を招きやすい問題のひとつです。

小鳥の多飲多尿は、その原因によって「生理的な原因」と「病的な原因」に大別されます。

生理的な原因

ペレット食は、換羽期、雌の繁殖期、野菜・果物の多給、ストレスなどと並び、「生理的な原因」のひとつとして挙げられています。

ペレット食が生理的多尿を引き起こすメカニズムについては、以下の2点が考えられます:

- ペレットはシードに比べて極めて乾燥した食品です。そのため、その消化と代謝(特にタンパク質やミネラルの処理)のために、より多くの水分摂取(多飲)が必要となり、結果として尿量(多尿)が増加する可能性があります

- ペレットはタンパク質やミネラルの含有量が厳密に管理されており、シード食とは異なるこれらの栄養組成が、腎臓の代謝率や尿の濃縮機能に影響を与え、尿量が増加する可能性があります

生理的な原因による多尿であれば、基本的に治療は不要です。

病的な原因

一方、多尿には生命を脅かす可能性のある深刻な疾患が含まれることもあります:

- 腎臓病(腎炎、腎腫瘍)

- 肝臓病

- 糖尿病

- ビタミン異常症

これらの病的な原因による多尿の場合、早期の診断と治療が不可欠です。

多尿が見られたときの確認ポイント

こちらはペレット主食のセキセイインコの便です。飲水量が少ないと矢印のような形状のある便をします。飲水量が多いと多尿で便形が崩れています。体重を維持していて元気があれば下痢ではありません。鳥は滅多に下痢をしませんが、真の下痢の場合は急速に脱水して体重が下がり食欲減退して膨羽します。 pic.twitter.com/0ibj89VnRz

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 16, 2022

飼い主にとって最も重要な点は、ペレットへの切り替えと「同時期に」始まった多尿が、無害な「生理的」反応なのか、偶然同時期に発症した「病的」な反応(例:腎臓病)なのかを、飼い主自身が鑑別することは不可能であるという事実です。

獣医師への相談が必要なケース(レッドフラグ)

以下のような症状が見られる場合は、必ず獣医師の診察を受けてください:

- 多尿に加えて、元気がない、食欲がない、羽を膨らませているなど、他の症状を併発している場合

- 多尿が数日以上続いている場合

- 尿の色や臭いが異常な場合

- 体重が減少している場合

観察すべき他の症状

多尿だけでなく、以下の症状も併せて観察してください:

- 食欲の変化(増加または減少)

- 飲水量の変化

- 活動量の変化

- 羽の状態(羽を膨らませている、羽づくろいをしないなど)

- フンの状態(色、形状、量)

生理的か病的かの鑑別は飼い主には不可能

これが最も重要なポイントです。ペレット食への移行後に顕著な多尿が観察された場合は、自己判断せず、必ず獣医師による健康診断(尿検査、血液検査を含む)を受け、病的な原因を除外することが強く推奨されます。

「様子を見よう」と判断して、万が一病的な原因だった場合、取り返しのつかない事態になる可能性があります。早期発見が重要であるため、少しでも異常を感じたら獣医師に相談することが、愛鳥の命を守る最善の方法です。

ペレット給餌時の消化器トラブル対策

喉に詰まる、フンの変化、下痢などのトラブルは適切な給餌方法で予防できます。原因別の対策と、ペレットの形状選び(粉末・小粒・大粒)のヒントを詳しく解説します。

喉に詰まる3つのリスクと予防法

「ペレットが喉に詰まる」という懸念は、特にヒナへの挿し餌や、ペレットを「ふやかして」与える際に現実的なリスクとなります。この懸念の背景には、単なる窒息(物理的閉塞)だけでなく、以下の3つの異なるリスクが混在しています。

リスク1:物理的リスク(窒息・閉塞)

乾燥したペレットをインコが丸呑みしようとした場合、またはふやかし方が不十分でペレットの中心部が硬いままだった場合に、喉(咽頭)や食道、そのうで詰まるリスクです。

予防法:

- ペレットをふやかす場合は、ふやかし時間を十分に取る(硬さを確認する)

- ヒナの成長段階や好みに合わせて硬さを適切に調整する

- 喉に詰まりやすい子には、粉末タイプ(マッシュタイプ)や小粒タイプを選ぶ

- ペレットを砕く方法も有効です

リスク2:温度的リスク(そのう熱傷)

「喉に詰まる」という飼い主の認識は、実際には「そのう熱傷」である可能性があります。これは極めて危険な状態です。

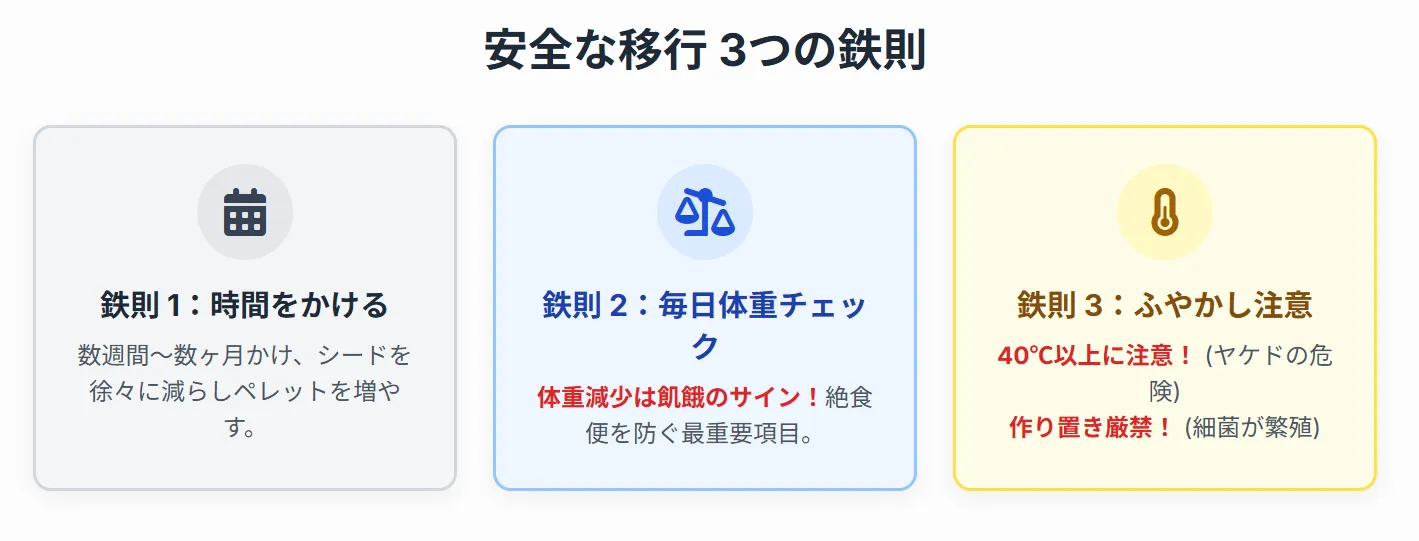

予防法:

- ペレットを50℃程度のお湯でふやかす

- 必ず「40℃程度に冷まして」から与える

- 40℃を超える熱いフードを与えると、そのうの粘膜が重度の熱傷を負い、組織が壊死・穿孔する可能性がある

- 温度計で必ず温度を確認する

リスク3:衛生的リスク(感染症)

見落とされがちですが、最も重大なリスクのひとつが衛生管理です。40℃前後の温度で、豊富な栄養と水分を含むふやかしたペレットは、細菌や真菌(カンジダなど)にとって「完璧な培養地」となります。

予防法:

- 余った挿し餌は必ず捨て、その都度新しく用意する

- 使用した容器やスプーンは毎回しっかり洗浄・消毒する

- 作り置きは絶対にしない

- 衛生管理を怠ると、そのう炎や消化器感染症を引き起こす

また、ビタミン破壊の観点から、沸騰したお湯を使用することも禁じられています。安全なふやかし給餌は、温度管理(50℃でふやかし、40℃で給餌)、硬さ管理(十分なふやかし時間)、そして衛生管理(都度作成し、残りは破棄)の3点を徹底することが不可欠です。

安全なふやかし給餌の手順

STEP1:50℃のお湯でペレットをふやかす

沸騰させたお湯は使わない。ビタミンが破壊されます。温度計で50℃を確認してください。

STEP2:硬さを確認する

ペレットの中心部まで柔らかくなっているか確認。硬い部分が残っていると喉に詰まる原因になります。

STEP3:40℃に冷ます

必ず温度計で確認。40℃を超える温度は、そのう熱傷の危険があります。

STEP4:給餌する

適量を与えます。無理に大量に与えないこと。

STEP5:余りは必ず捨てる

次回用に取っておくことは絶対にしない。細菌や真菌が急速に繁殖します。

セキセイインコのペレットをふやかす方法については、実際の体験談も参考になります。

フン(便)の変化は正常?異常?

ペレットへの移行に伴う「フン」の懸念は、多くの場合、病的なものではなく、便の見た目の変化に起因します。

着色料による色の変化(心配不要)

一部のペレット(例:ズプリームのフルーツブレンド)は、鳥の嗜好性を高めるために「着色料を使用」しています。これらの色素は消化されず、「糞と共に排出される」ため、フンが赤や緑など、鮮やかな色に変わることがあります。これは健康上の心配はないとされています。

逆に、ハリソンペレットや黒瀬ペットフードNEOなどは「無着色」や「保存料不使用」を特徴としており、これらのペレットではフンの色は通常、茶色や緑褐色になります。

形状と水分の変化(正常な反応)

ペレットはシードと消化・吸収のプロセスが異なるため、フンの量、形状、および水分量が変化するのは正常な反応です。前述の「多尿」とも関連して、尿の部分(白い部分)が多くなることもあります。

これらの変化は、健康上の問題を示すものではありません。ただし、以下のような場合は注意が必要です。

下痢の原因と対策

「下痢」は、消化器系へのストレスまたは異常のサインです。最大の原因は、シードからペレットへの「急激な食生活の変化」です。

腸内細菌叢のバランス崩れ

インコの腸内細菌叢(腸内フローラ)は、それまで食べていたシード食に最適化されています。そこに、組成が全く異なるペレットが急に大量に流入すると、腸内環境のバランスが崩れ、消化不良や腸の蠕動運動の異常を引き起こし、結果として下痢や軟便に至ります。

徐々に切り替える重要性

これは、移行を「根気よく」「時間をかけて」(数週間~数ヶ月)行うべきであるという、獣医学的な根拠となります。

下痢を防ぐ切り替え方法:

- シードとペレットの配分を9:1、8:2、7:3と徐々に変えていく

- 急激に100%ペレットにしない

- 体調を観察しながら、ゆっくりと進める

- 下痢が続く場合は、一旦ペレットの割合を減らす

インコがペレットを食べない3つの原因と安全な切り替え完全ガイドも併せてご覧ください。

24時間以上続く下痢は要注意

一時的な軟便は切り替え中に起こりうる反応ですが、24時間以上続く下痢は、消化器系の異常が持続していることを示します。この場合は、必ず獣医師に相談してください。

絶食便と肥満:命に関わる重大トラブル

こちらは典型的なセキセイインコの絶食便です。胆汁が緑色なのでこの様な色になります。インコ科の鳥は胆嚢が無いため常に腸へ胆汁が出ており絶食すると胆汁と腸粘膜のみが排泄されます。文鳥には胆嚢があるため絶食しても緑になるとは限らず、オレンジっぽい腸粘膜だけ排泄されることがあります。 pic.twitter.com/1Zl8wVtt18

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 31, 2022

絶食便は緊急事態、肥満は管理ミスのサインです。どちらも見逃せない重大トラブルの原因と対処法を詳しく解説します。毎日の体重チェックが命を守ります。

絶食便は獣医学的緊急事態

「絶食便」は、これまで解説してきたトラブルの中で最も深刻であり、獣医学的な緊急事態を示すサインです。

絶食便とは

絶食便は、緑色(胆汁色)で粘液状の便です。これは、消化された食物ではなく、胆汁や剥がれ落ちた腸粘膜のみが排出されている状態を示します。つまり、インコが餓死の危機に瀕していることを意味します。

発生のメカニズム(失敗した移行の典型例)

この症状は、ペレットが「良くない」(毒性がある)から発生するのではありません。ペレットを「食べない」ことによって生じる飢餓のサインです。

段階1:急激な切り替え

飼い主が、シードからペレットへ急激に(または完全に)切り替えます。

段階2:拒否

インコはペレットを餌として認識せず、頑として拒否します。

段階3:誤った判断

飼い主は「そのうち食べるだろう」と判断し、シードを戻しません。

段階4:絶食状態

インコは「絶食」状態に陥ります。特にセキセイインコのような小型の鳥は代謝が非常に早く、「1日でも餌を食べないと、命に関わる危険があります」。

段階5:絶食便の出現

消化管が空になり、腸の動きが停滞すると、胆汁や剥がれ落ちた腸粘膜のみが排出されます。これが緑色で粘液状の「絶食便」です。

段階6:危機的状態

この状態は、インコが餓死の危機に瀕していることを示しています。

絶食便が確認された場合の対応

- 直ちに移行を中止する

- すぐにシードを再給餌する

- 即座に獣医師の診察を受ける

- 体重が著しく減少している可能性が高いため、保温も必要

毎日の体重チェックの重要性(予防法)

絶食便を防ぐ最も確実な方法は、毎日の体重チェックです。体重が継続的に減少する場合(例えば、基準体重の5%以上)は、移行は失敗しており、飢餓のリスクがあります。

体重測定は、以下のタイミングで行うのが理想的です:

- 毎朝、同じ時間に測定する

- 食事の前に測定する(一番お腹が空いている状態で測定)

- デジタルキッチンスケール(0.1g単位で測定できるもの)を使用する

移行中は、「体重と排泄物を毎日チェック」することが、この最悪の事態を避けるために不可欠です。

ペレットで太る原因は管理ミス

「ペレットで太る」という懸念は、ペレットの栄養学的欠陥ではなく、その栄養効率の高さに起因する管理(マネジメント)の失敗です。

原因1:不適切な給餌量(過剰給餌)

シード食(殻を剥く手間があり、可食部が少ない)の感覚で、ペレット(100%可食部で栄養が凝縮されている)を「常時満タン」で与えると、容易にカロリーオーバーとなります。

体重の10%ルールの厳守

健康な成鳥のペレットの適正量は「体重の10%程度」が一般的です。この基準を守らず、計量しない給餌が肥満の主因です。

たとえば、体重100gのオカメインコであれば、1日のペレット量は約10gです。これを計量せずに「目分量」で与えると、簡単に15g、20gと増えてしまいます。

原因2:不適切な製品選択

ペレットには「繁殖期・換羽期向け」の製品があります。これらは通常のペレットより「栄養価が高すぎ」るため、「通常時に与えると肥満の原因になる」と明確に警告されています。

飼い主が(良かれと思って)高栄養価のペレットを日常的に与えてしまうと、肥満は加速します。

肥満を防ぐポイント

- 体重の10%という厳密な計量給餌を実施する

- ライフステージに合った製品(維持期用、シニア用など)を選択する

- 繁殖期・換羽期用ペレットは、その時期が終わったら通常ペレットに戻す

- 定期的に体重を測定し、増加傾向にないか確認する

ペレットに関するよくある質問

インコのペレット給餌で知っておくべき重要ポイント【総括】

「インコ ペレット良くない」という不安の正体は、ペレット自体の問題ではなく管理方法のミスマッチです。多尿、下痢、喉に詰まる、肥満といったトラブルの大半は、体重の10%ルールの厳守、適切な温度管理、毎日の体重チェックで予防できます。特に絶食便は命に関わる緊急事態のため、体重測定は欠かせません。

ペレットは優れた総合栄養食ですが、無理に100%にする必要はありません。ペレット7割・シード3割の黄金比率で十分です。どうしてもペレットを食べない子には、シード食+サプリメント(ネクトンs)やプリスクリプションダイエットという選択肢もあります。愛鳥に合った方法を選び、不安があれば獣医師に相談しながら最適な食事を見つけていきましょう。

参考文献・出典

本記事は、以下の信頼できる情報源を参考に作成しました。正確性と信頼性を確保するため、公式情報、実体験、および専門家の知見を組み合わせています。

獣医学的知見

- 鳥類の栄養学に関する獣医学文献

- ペレット食と健康管理に関する研究

- 鳥類専門獣医師による給餌アドバイス

メーカー公式情報

- 主要ペレットメーカーの公式ガイドライン

- ペレット製品の栄養成分表および給餌指針

SNS・実体験情報

- Twitter(X):実際の飼い主による使用感レポート

- 各種鳥飼育コミュニティ:ペレット切り替え体験談

関連記事(当サイト内)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。製品仕様や価格は変更される可能性がありますので、購入前に各メーカーや販売店の最新情報をご確認ください。

記事監修者情報

名前: 山木

経歴: フィンチ・インコ・オウム・家禽の飼育経験を持つ、飼い鳥歴30年以上の愛鳥家。オカメインコブリーダー。愛玩動物飼養管理士。当サイト「ハッピーインコライフ」はオカメインコとセキセイインコの飼い方をメインテーマとしています。科学的根拠と愛情に基づいた実体験を発信し、一羽でも多くのインコとその飼い主が幸せな毎日を送れるようサポートします。