セキセイインコの発情期について「うちの子の発情はいつ終わるの?」「発情行動が長期化して心配」と悩んでいる飼い主さんは多いのではないでしょうか。

セキセイインコの発情期は個体差が大きく、飼育環境によって大きく左右されます。野外と飼育下では発情パターンが根本的に異なるため、適切な知識を持って愛鳥の状況を把握することが重要です。

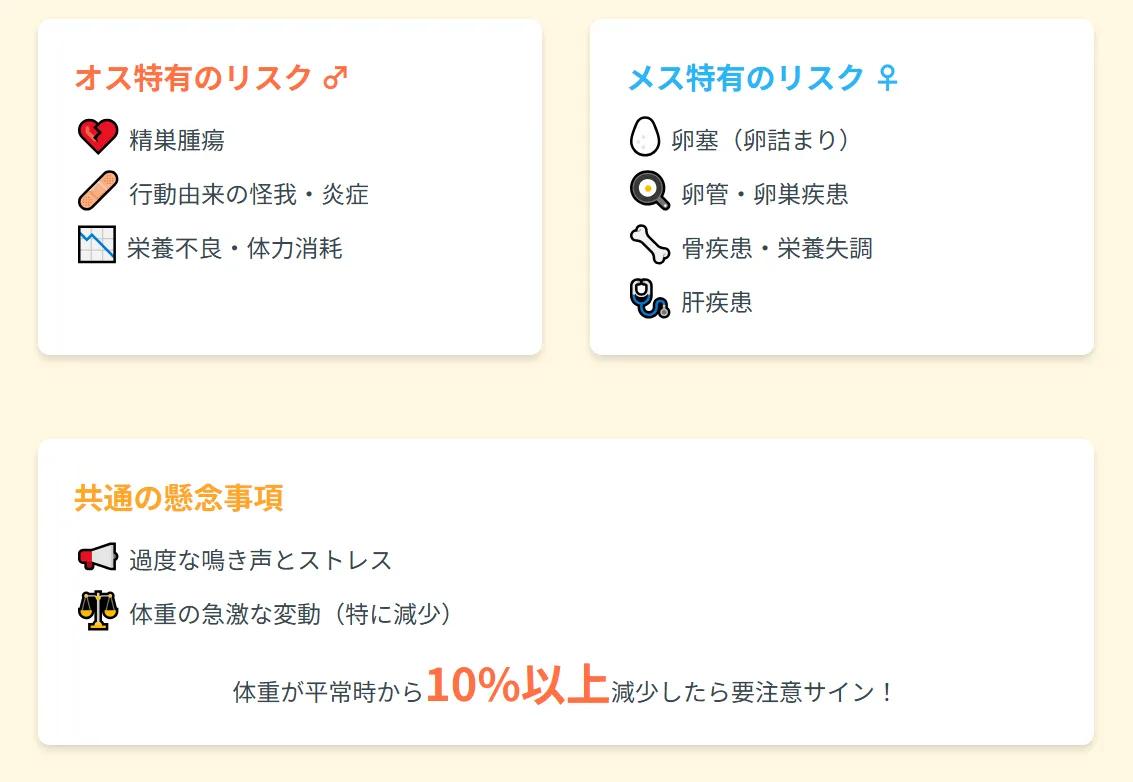

実は多くの飼い主さんが気づかずに行っている日常のお世話が、意図せず発情を誘発・継続させているケースが非常に多く見られます。長期化した発情は、オスでは精巣肥大、メスでは卵詰まりや腹膜炎などの深刻な健康リスクを伴う可能性があるため、早期の対策が必要不可欠です。

この記事では、セキセイインコの発情期メカニズムから効果的な抑制対策まで、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

セキセイインコの発情期の基本知識と個体差による期間の違い

オス・メス別の発情行動の特徴と見分け方のポイント

発情が長期化する具体的な原因と環境要因

食事・環境・行動管理による効果的な発情抑制方法

薬物療法の適用条件と注意すべきリスク

適切な発情管理は愛鳥の健康寿命に直結する重要なテーマです。この記事を参考に、あなたの愛鳥に最適な発情コントロール方法を見つけていきましょう。

セキセイインコの発情期はいつまで続くのか?基本知識と期間の目安

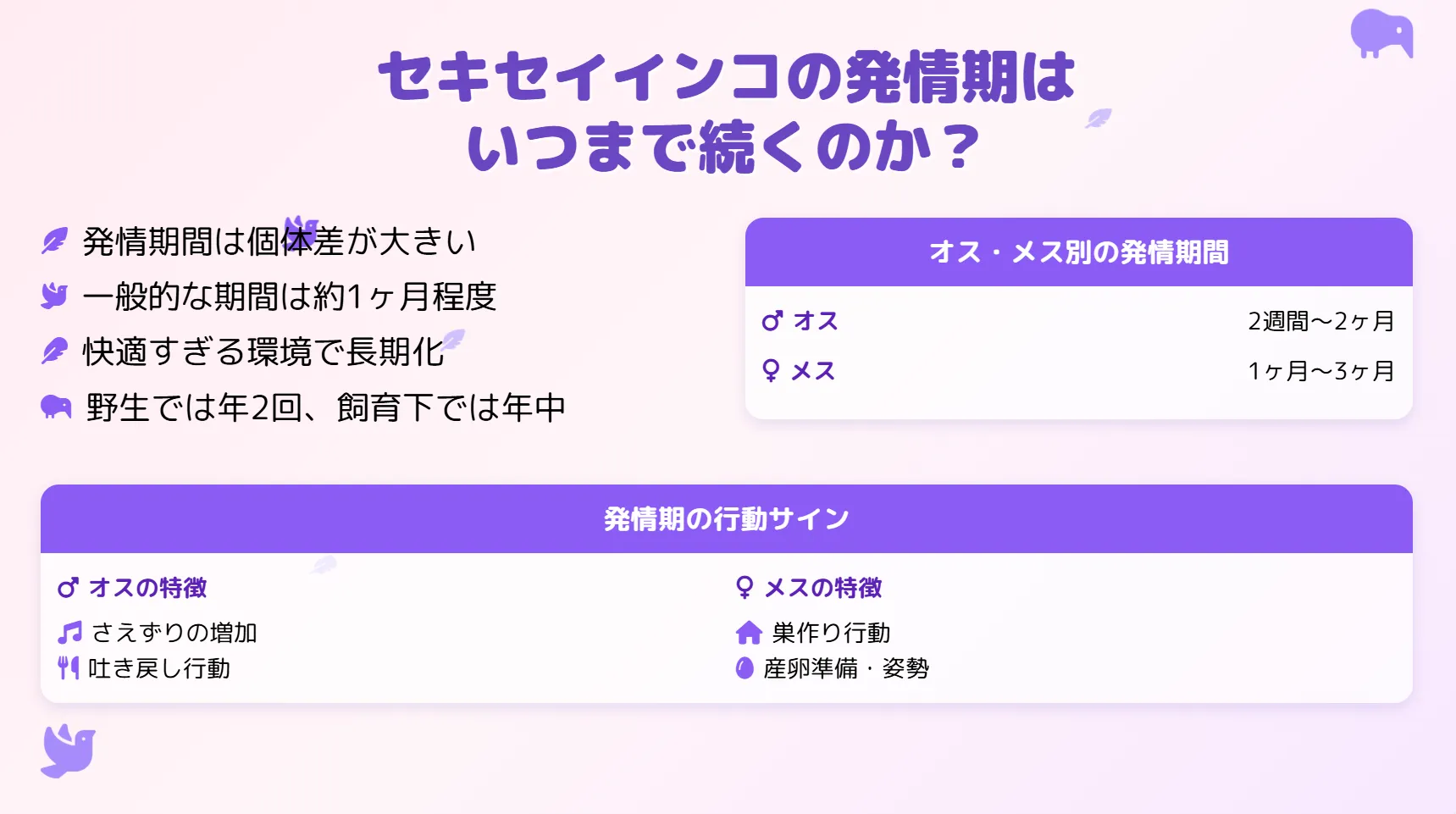

セキセイインコの発情期間は個体差が大きく、飼育環境によって大きく左右されます。野生と飼育下では発情パターンが異なるため、適切な知識を持って愛鳥の状態を把握することが重要です。

発情期の一般的な期間と個体差

セキセイインコの発情期間は、一概に「○日間」と断言できない複雑な要因が絡み合っています。

一般的な発情期間は約1ヶ月程度が目安

個体差により数週間から数ヶ月続く場合も

飼育環境が整いすぎると「終わりがない」状態に

オスとメスで発情期間の現れ方が異なる

| 性別 | 一般的な期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| オス | 2週間~2ヶ月 | さえずり、吐き戻し行動が中心 |

| メス | 1ヶ月~3ヶ月 | 巣作り、産卵まで含めた期間 |

| ※飼育環境により大幅に変動する可能性があります | ||

獣医師の臨床現場では「明確な区切りがない子も多い」「不自然に繰り返し発情期が終わらないこともある」という報告があります。特に飼育下では、野生とは異なり常に快適な環境が整っているため、体が「いつでも繁殖可能な状態」と認識してしまい、発情が長期化しやすくなります。

個体差については、遺伝的な要因や過去の繁殖経験、性格なども影響するため、同じ環境で飼育していても発情期間に大きな違いが生じることがあります。

野生と飼育下での発情期間の違い

野生のセキセイインコと飼育下のセキセイインコでは、発情のパターンが根本的に異なります。

野生:年2回(春・秋)の季節限定発情

飼育下:年中発情の可能性

食料の安定供給が発情を誘発

人工的な照明環境が季節感を失わせる

| 環境 | 発情頻度 | 発情期間 | 主な要因 |

|---|---|---|---|

| 野生 | 年2回程度 | 短期間 | 気候、食料事情 |

| 飼育下 | 制限なし | 長期化しやすい | 安定した環境 |

野生のセキセイインコは、オーストラリアの雨季など食料が豊富になる時期に限定して繁殖活動を行います。しかし、飼育下では常に高品質な餌が提供され、温度や湿度も快適に保たれているため、体が「常に繁殖に適した環境」と判断してしまいます。

この環境の違いこそが、多くの飼い主が「うちの子の発情はいつ終わるの?」という悩みを抱える根本的な原因といえるでしょう。人間が良かれと思って提供している快適な環境が、皮肉にも発情の長期化を招いているのです。

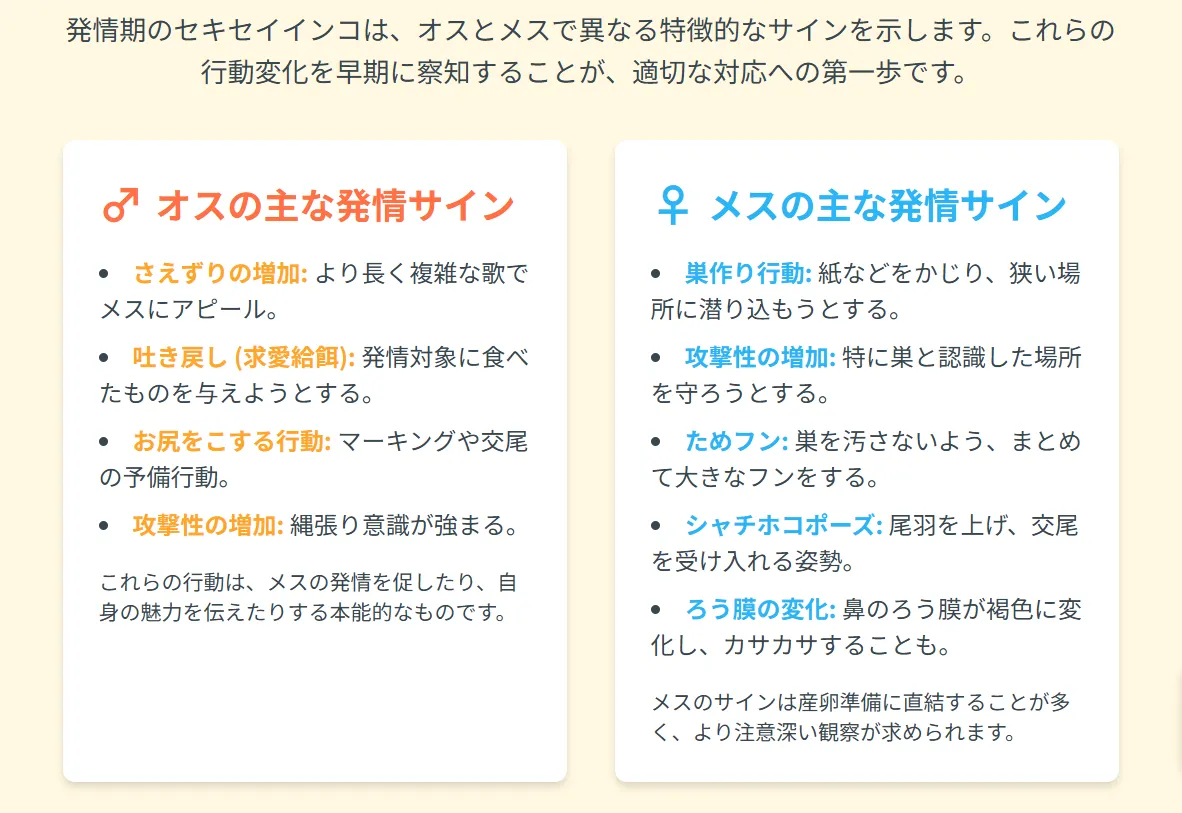

オス・メス別の発情期の特徴と見分け方

オス:さえずり中心の求愛行動

メス:巣作り・産卵準備行動

生後約6ヶ月で性成熟を迎える

早い個体では生後5ヶ月で発情開始

| 性別 | 主な行動 | 身体的変化 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| オス | さえずり 吐き戻し お尻こすりつけ(スリスリ) |

精巣の腫大 (外見では確認困難) |

攻撃性の増加 |

| メス | 巣作り ためフン シャチホコポーズ |

ろう膜の褐色化 発情臭 |

産卵リスクの増大 |

オスの発情期では、メスの卵巣発達を促す役割を持つさえずりが特に顕著になります。求愛給餌として食べたものを吐き戻す行動は、病気による嘔吐とは明確に区別される愛情表現です。一方、メスは本能的な巣作り行動が強く現れ、紙片を集めたり狭い場所に潜り込んだりします。

注目すべきは、セキセイインコが驚くほど早い時期から性成熟を迎えることです。生後5ヶ月という幼い時期でも産卵するケースが報告されており、飼い主が「まだ子どもだから大丈夫」と油断している間に発情期を迎えていることがあります。

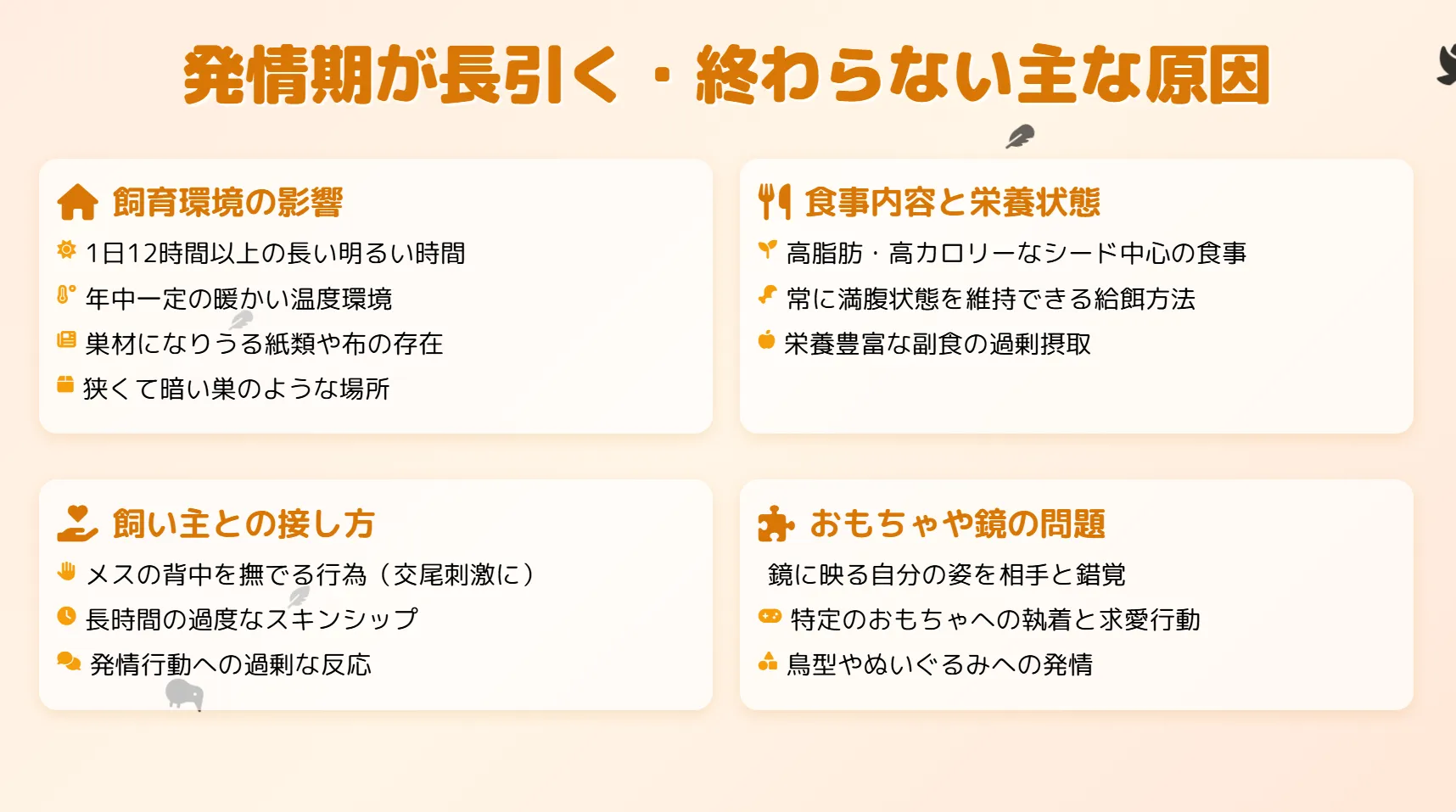

発情期が長引く・終わらない主な原因

セキセイインコの発情が長引く背景には、飼育環境や飼い主の関わり方など複数の要因が複雑に絡み合っています。これらの原因を理解することが、効果的な発情抑制への第一歩となります。

飼育環境が与える影響(日長・温度・巣材)

飼育環境は、セキセイインコの発情を左右する最も重要な要因の一つです。

1日の明るい時間が12時間以上続く長日条件

年中一定の暖かい温度環境

巣材となる紙類や布製品の存在

狭くて暗い巣のような場所の提供

| 環境要因 | 問題となる状況 | 発情への影響 |

|---|---|---|

| 日長 | 夜遅くまで明るい | 性ホルモン分泌促進 |

| 温度 | 常に25℃以上の環境 | 季節感の喪失 |

| 巣材 | 新聞紙、ティッシュの存在 | 巣作り本能の刺激 |

| 巣場所 | ケージの隅、餌入れの中 | 安心できる繁殖場所の提供 |

特に日長の影響は深刻で、人間の生活リズムに合わせて夜遅くまで明るい環境にいると、鳥の体内時計が乱れ、常に繁殖期であると錯覚してしまいます。野生では日照時間の変化によって季節を感じ取り、適切な時期にのみ発情するメカニズムが、人工的な照明環境によって破綻してしまうのです。

温度についても同様で、冬でも暖房の効いた快適な室内環境は、鳥にとって「一年中春」のような状態を作り出します。これらの環境要因が重なることで、発情が慢性化し、「いつまでも終わらない」状況が生まれてしまいます。

食事制限していても温かいと発情してしまうようであれば、調子を崩さない程度の温度を保つのが基本となります。温度や湿度を一定に保つのは難しいですが、どのくらいの間の温度を保てば調子を崩さず発情が収まるかデータ取りをしてみるとよいと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 17, 2021

食事内容と栄養状態による発情促進

愛すると甘やかすを混同するとなかなか食事制限ができません。発情しないよう肥満にならないようしっかりと体重と食事管理が必要になります。つい甘やかすを繰り返すと産卵と肥満が改善できずにいるうちに病気になって後悔することも多いです。愛しているからこそ自らの心も律して日々気をつけましょう

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 10, 2022

セキセイインコの食事は、発情の強さや持続期間に直接的な影響を与える重要な要素です。

高脂肪・高カロリーなシード中心の食事

常に満腹状態を維持できる給餌方法

栄養豊富な副食(果物、野菜)の過剰摂取

| 食事タイプ | 発情への影響 | 主な内容 | 推奨度 |

|---|---|---|---|

| シード中心 | 発情促進 | アワ、ヒエ、カナリーシードの種 | × |

| ペレット中心 | 発情抑制 | 低脂肪・低カロリー配合 | ◎ |

| 混合食 | 中間 | ペレット+少量シード | ○ |

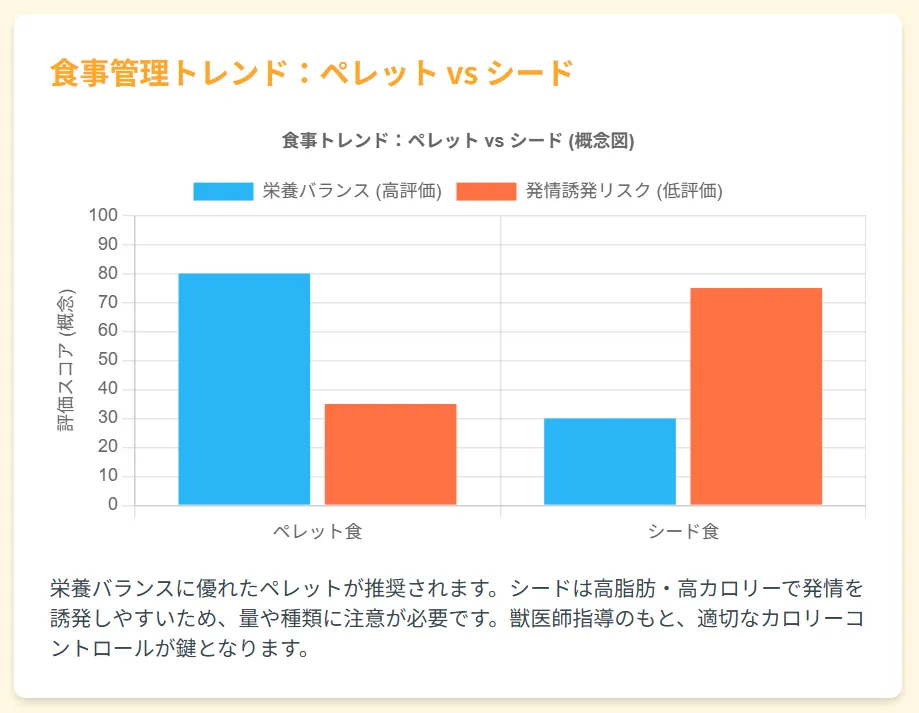

シード(種子)中心の食事は、セキセイインコが非常に好むものの、脂肪分が高く、体が「栄養状態が良好で繁殖に適している」と判断してしまいます。

野生では食料が不安定な時期には繁殖を控えるというメカニズムがあるため、飼育下においても適度な食事制限は発情抑制に効果的です。ただし、極端な制限は健康を害するため、獣医師の指導のもとで行うことが重要です。

ペレット食への切り替えは発情抑制に有効ですが、シードに慣れ親しんだセキセイインコには根気強い移行期間が必要となる場合が多いです。

アクセルを踏む強さはエストロゲンの量や体質、環境によります。発情を止めるのはエンジンを切ることです。それには燃料を減らすこと、つまり食事制限となるのです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 5, 2021

はい、産卵せずとも発情しているだけで体は卵の成分を作っていますので、負担がかかっています。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 6, 2021

オスは発情が強くなるとスリスリや吐き戻しが増えると考えて貰えればよいです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 6, 2021

飼い主との接し方や放鳥方法の問題

飼い主の何気ない行動が、意図せずセキセイインコの発情を誘発・持続させていることがあります。

メスの背中を撫でる行為

長時間の過度なスキンシップ

発情行動に対する過剰な反応

放鳥中の巣になりそうな場所へのアクセス

| 問題行動 | 発情への影響 | 改善策 |

|---|---|---|

| 背中を撫でる | 交尾刺激として認識 | 頭・首周りのみ触れる |

| 長時間手乗り | パートナー認識の強化 | 適度な距離を保つ |

| 発情鳴きへの反応 | 行動の強化学習 | 静かな時に注目する |

| 巣場所の提供 | 産卵環境の整備 | 狭い場所への立ち入り禁止 |

特にメスの背中を撫でる行為は、オスからの交尾行動と同じ刺激を与えてしまうため、発情を強く誘発します。飼い主としては愛情表現のつもりでも、鳥にとっては性的な刺激として受け取られてしまうのです。

放鳥時の環境管理も重要で、カーテンの裏や家具の隙間、衣服のポケットなどの狭くて暗い場所は、鳥にとって理想的な巣の条件を満たしてしまいます。これらの場所にアクセスできる環境では、巣作り本能が刺激され、発情が長期化する原因となります。

発情対象となるおもちゃや鏡の存在

ケージ内のおもちゃや鏡が、意図せず発情の対象となってしまうケースが多く見られます。

鏡に映る自分の姿を相手と錯覚

特定のおもちゃへの執着と求愛行動

鳥の形をしたおもちゃへの発情

光沢のある物体への反応

| アイテム | 問題となる理由 | 対処法 |

|---|---|---|

| 鏡 | 映る姿を仲間と誤認 | ケージから撤去 |

| 鳥型おもちゃ | 同種と認識 | 一時的に隠す |

| ぬいぐるみ | 求愛対象として認識 | 発情期間中は撤去 |

| 光沢のあるもの | 鏡と同様の効果 | マットな素材に変更 |

鏡は特に問題となりやすく、映る自分の姿を相手と錯覚し、一日中求愛行動を続けてしまうことがあります。オスの場合は吐き戻し行動、メスの場合はシャチホコポーズなどの交尾許容姿勢を示すことが多く、これらの行動が習慣化すると発情の長期化に繋がります。

また、同じおもちゃでも個体によって反応が全く異なります。ある鳥には無関心なおもちゃが、別の鳥には強烈な発情対象となることもあるため、日頃からの観察が重要です。発情対象となっているおもちゃは、一時的にでも取り除くことで発情の軽減が期待できます。

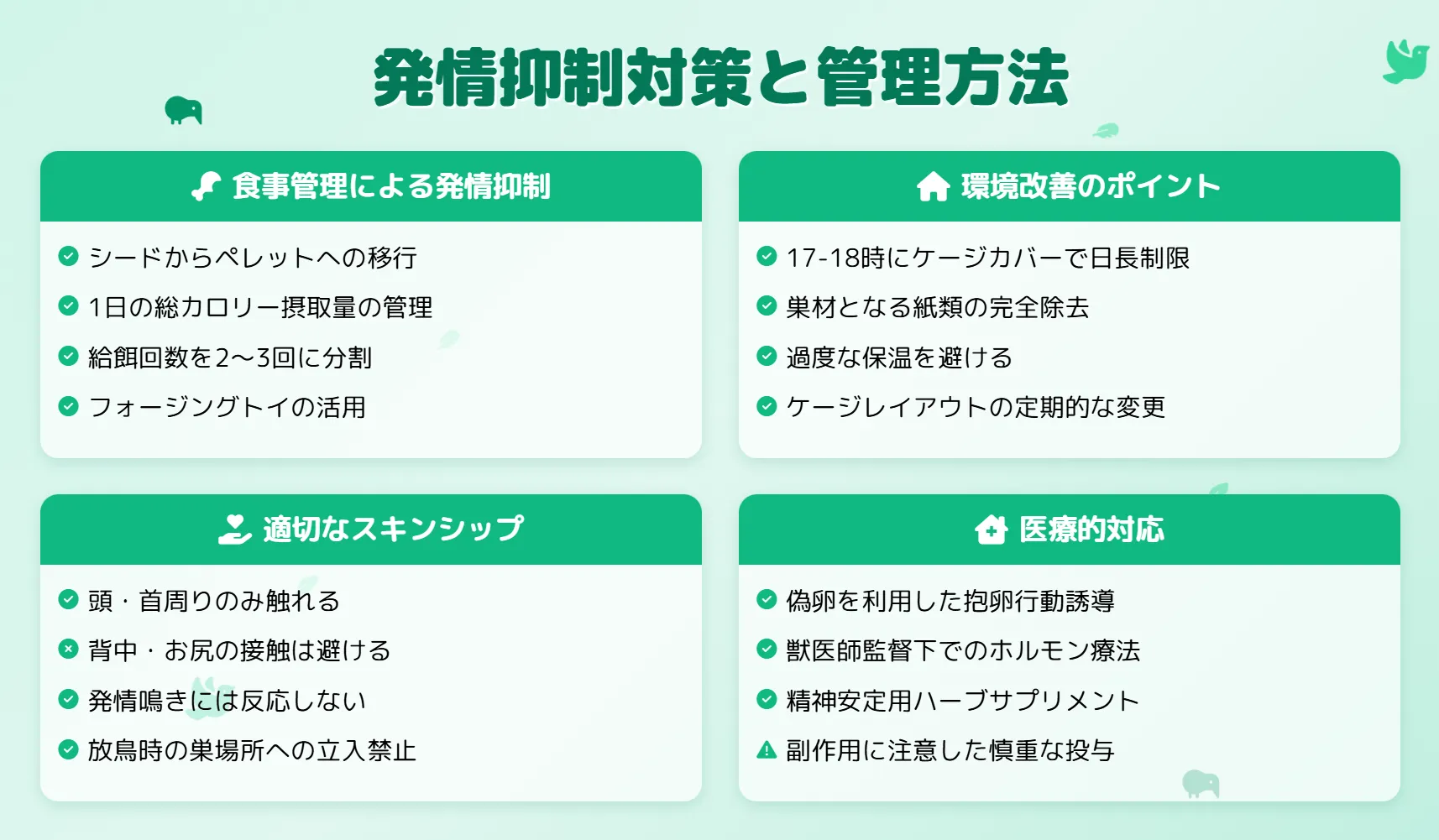

発情抑制対策と管理方法

セキセイインコの発情抑制は、単一の方法では効果が限定的であり、複数のアプローチを組み合わせた総合的な管理が必要です。食事・環境・行動・医療の4つの柱を中心とした対策を実践することで、健康的な発情コントロールが可能となります。

食事管理による発情抑制(ペレット・シード・給餌量)

食事管理は、発情抑制において最も効果的で安全な方法の一つです。

高脂肪シードから低脂肪ペレットへの移行

1日の総カロリー摂取量の制限

給餌回数を2~3回に分割

フォージングトイを活用した採餌時間の延長

| 項目 | 従来の方法 | 発情抑制方法 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 主食 | シード中心 | 低脂肪ペレット | 栄養バランス改善 |

| 給餌量 | 常に満腹 | 獣医師指導下で制限 | 繁殖意欲の低下 |

| 給餌方法 | 置き餌 | 時間を決めて給餌 | 生活リズムの改善 |

| おやつ | 高糖度の果物 | 低カロリー野菜 | 過剰カロリー防止 |

ペレットへの切り替えは発情抑制の基本ですが、シードに慣れた鳥には段階的な移行が必要です。急激な変更は絶食状態を招く危険があるため、現在のシードに少量のペレットを混ぜることから始め、徐々に比率を変えていく方法が推奨されます。

食事制限は最も効果的な発情抑制法とされていますが、必ず獣医師の指導のもとで行う必要があります。体重の10%以上の減少や、羽を膨らませるなどの体調不良のサインが見られた場合は、直ちに制限を中止し、獣医師に相談することが重要です。

フォージングトイの活用は、食事に時間をかけさせることで満足感を高め、同時に退屈しのぎにもなるため、一石二鳥の効果が期待できます。

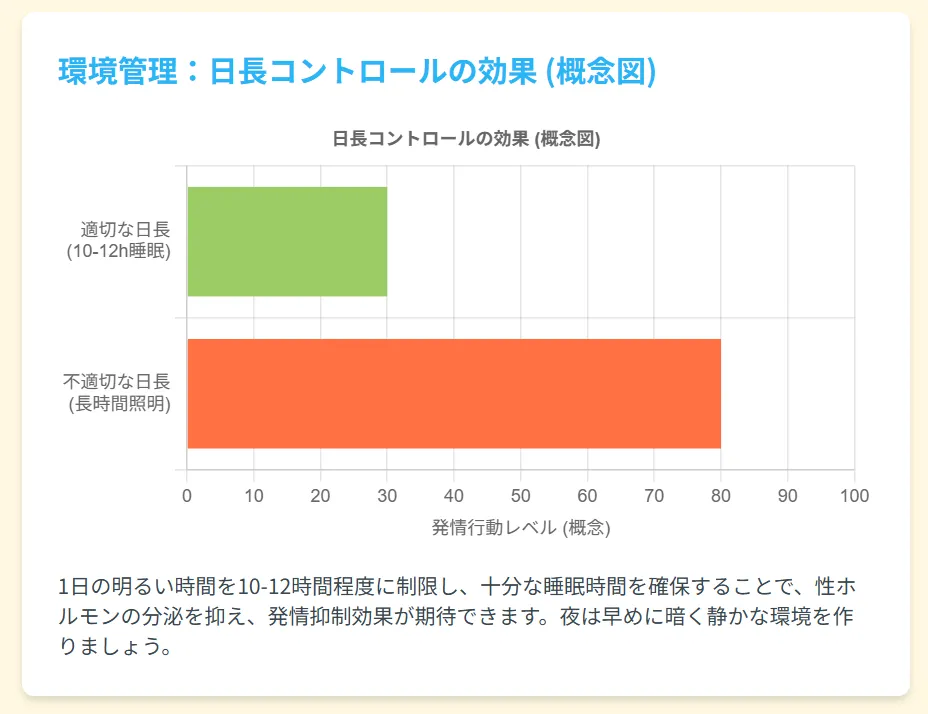

環境改善のポイント(日長コントロール・ケージレイアウト)

環境管理は食事管理と並んで、発情抑制の基礎となる重要な対策です。

1日の明るい時間を制限する

夕方早めのケージカバー実施

巣材となる紙類の完全除去

ケージレイアウトの定期的な変更

| 改善項目 | 具体的な対策 | 実施のポイント |

|---|---|---|

| 日長管理 | 17-18時にケージカバー | 完全遮光で10-12時間睡眠 |

| 温度管理 | 過度な保温を避ける | 適度な季節感を与える |

| 巣材除去 | 新聞紙、ティッシュの撤去 | フンきり網の下に設置 |

| レイアウト | 月1-2回の配置変更 | 安住させない程度の刺激 |

日長コントロールは最も基本的で効果的な方法です。夕方17-18時頃には遮光性の高いカバーをかけ、朝まで完全に暗い環境を作ることで、自然な日長リズムを再現します。

ただし、すでに発情期に入ったメスの場合、日中暗くするとそこを巣と認識してしまう可能性があるため、日中は明るく保つ必要があります。

ケージ内レイアウトを一定期間ごとに変更することで、「ここは安全で子育てに適した場所ではない」という認識を持たせることができます。ただし、あまり頻繁な変更はストレスになるため、月1-2回程度の適度な頻度が推奨されます。

適切なスキンシップと放鳥時の注意点

飼い主との接し方を見直すことで、発情の誘発要因を大幅に減らすことができます。

メスの背中・お尻周辺への接触を避ける

過度に長時間の手乗りを控える

発情鳴きには反応せず、静かな時に褒める

放鳥時の巣候補場所への立ち入り禁止

| 接触部位 | 推奨度 | 理由 | 代替方法 |

|---|---|---|---|

| 頭・首周り | ◎ | グルーミングの範囲 | 優しく掻いてあげる |

| 翼・背中 | × | 交尾行動と同じ刺激 | 視覚的な愛情表現 |

| お尻周辺 | × | 生殖器周辺への刺激 | 話しかけのみ |

| 足・爪 | ○ | 比較的安全 | 健康チェックを兼ねる |

放鳥時の環境管理も重要で、事前にカーテンの裏、家具の隙間、衣服のポケットなど、巣になりそうな場所をブロックしておく必要があります。放鳥は運動不足解消とストレス軽減に効果的ですが、発情が非常に強い時期には一時的に回数や時間を減らすことも検討すべきです。

発情中の鳥が特定の人にのみ強い執着を示す場合は、その人との接触を一時的に制限することも有効です。見た目を変える(帽子をかぶる、手袋をするなど)ことで、発情対象として認識されにくくする方法もあります。

偽卵を利用した発情抑制

偽卵を抱卵するセキセイインコが診察に来ました。診察してキャリーに戻すとすぐに抱卵します。偽卵は抱卵期を利用した発情抑制の方法となります。1クラッチ分の卵を抱卵するとプロラクチンが分泌され、これがエストロゲンの分泌を抑制します。抱卵させる期間はメスが諦めるまでですが、通常の抱卵期間… pic.twitter.com/GfYrRAIhOs

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 25, 2023

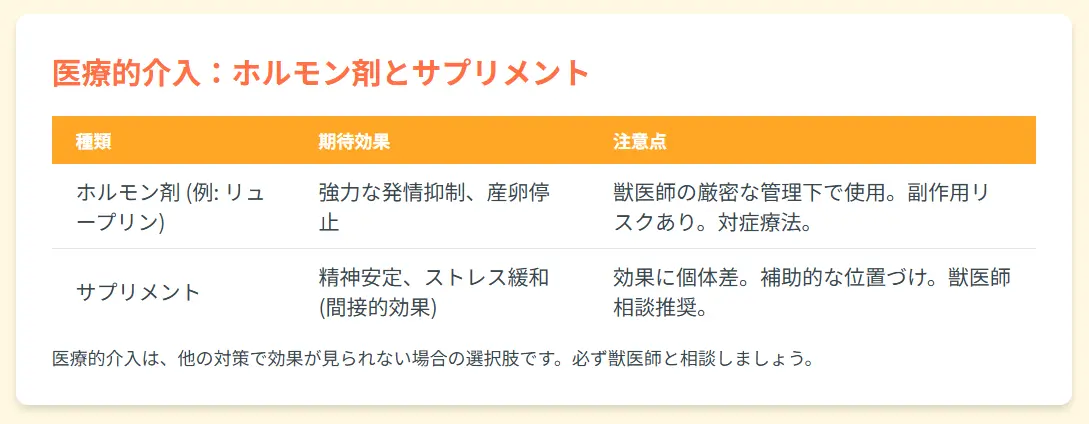

薬物療法とサプリメントの活用

食事管理や環境改善だけでは効果が不十分な場合、獣医師の判断により薬物療法が検討されます。

GnRHアゴニスト製剤(リュープリンなど)の注射

アロマターゼ阻害剤による内服治療

ハーブ系サプリメントによる精神安定効果

副作用リスクを考慮した慎重な使用

| 分類 | 主な種類 | 効果 | 副作用・注意点 |

|---|---|---|---|

| ホルモン剤 | リュープリン注射 | 性ホルモン分泌抑制 | 注射部位反応、食欲変化 |

| 内服薬 | レトロゾール | エストロゲン産生阻害 | 肝機能への影響 |

| サプリメント | ハーブ系製品 | 精神安定・興奮抑制 | 効果に個体差大 |

GnRHアゴニスト製剤であるリュープリンは、最も効果が確実とされる発情抑制薬です。注射により投与され、長期作用型では約3ヶ月程度の効果が期待できます。

しかし、注射部位の疼痛や腫脹、食欲の変化、まれにロックジョー(顎の開閉困難)や心機能低下などの副作用報告もあるため、使用には十分な検討が必要です。

サプリメントについては、医薬品ではないため副作用リスクは比較的低いとされていますが、効果には大きな個体差があり、「過度な期待は禁物」というのが獣医師の一般的な見解です。

薬物療法は対症療法的な側面が強く、根本的な解決にはならない ため、環境改善や食事管理といった基本的な対策と並行して行うことが重要です。

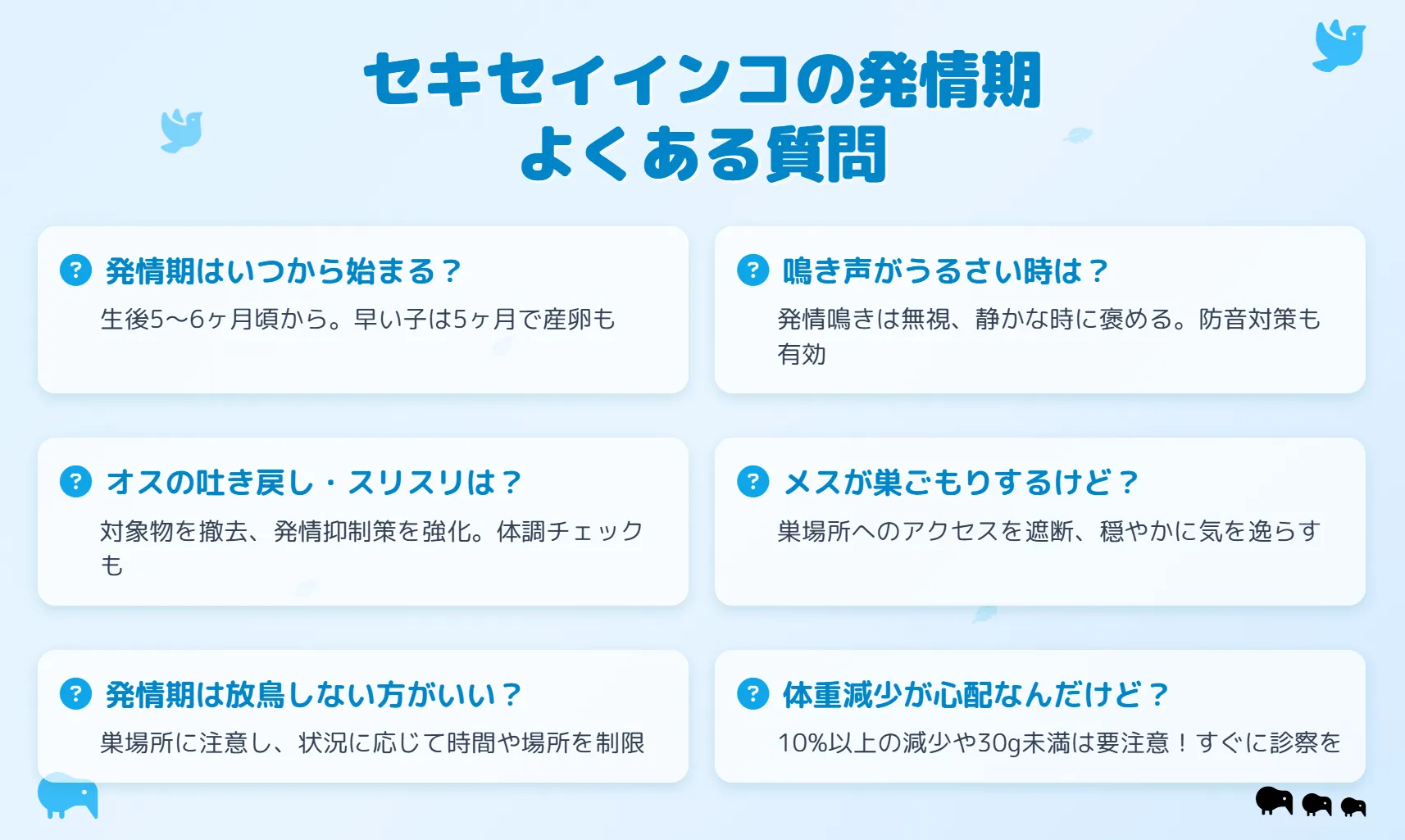

セキセイインコの発情期によくある質問と回答

セキセイインコの発情期は生後何ヶ月から始まりますか?

セキセイインコは比較的早い時期から性成熟を迎えます。一般的には生後約6ヶ月頃から発情期を迎えますが、個体差や飼育環境によっては生後5ヶ月という早い段階で発情の兆候を見せることもあります。特に栄養状態が良好で安定した環境にいる個体ほど、早期に性成熟する傾向があります。

「まだ若いから大丈夫」と油断は禁物です。生後4~5ヶ月頃からは発情の兆候に注意を払い、必要に応じて発情抑制策の準備を始めることが推奨されます。

発情期の鳴き声がうるさい時の対処法は?

発情期の鳴き声問題は、多くの飼い主が頭を悩ませる深刻な問題です。根本的な解決策は発情抑制そのものですが、鳴き声に対する直接的な対策としては以下の方法が有効です。

呼び鳴きには完全に無視を徹底し、静かになった瞬間に褒めるという「負の強化」と「正の強化」を組み合わせた方法を根気強く続ける

物理的な対策としては、ケージの位置を壁から離す、防音カーテンやアクリルケースでケージを囲うなどの防音対策を施す。

※ただし、一時的に鳴き声が悪化する「消去バースト」という現象が起こることもあるため、心の準備が必要

飼い主の精神的負担が大きい場合は、一人で抱え込まず、獣医師やバードトレーナーなどの専門家に相談する

オスの発情行動(吐き戻し・お尻スリスリ)への対応は?

吐き戻し行動は求愛給餌と呼ばれる愛情表現で、病気による嘔吐とは明確に区別されます。吐き戻したものを特定の場所にきれいに置くのが特徴で、発情対象(飼い主、おもちゃ、鏡など)に与えようとします。対応としては、吐き戻しの対象となっているものを一時的に取り除くことが効果的です。

お尻スリスリ行動は、止まり木やおもちゃ、飼い主の手などにリズミカルに総排泄孔周辺をこすりつける行動です。これはマーキングや交尾の予備行動と考えられています。過度になると皮膚が擦れて炎症を起こす可能性があるため、対象物を変更したり、発情抑制策を強化したりする必要があります。

これらの行動は自然なものですが、頻繁に続く場合は体力消耗や健康問題に繋がる可能性があるため、総合的な発情抑制策の実施が推奨されます。

メスの巣ごもり行動を止めさせるには?

メスの巣ごもり行動は産卵へと繋がる重要な前兆であり、早期の対策が必要です。

まず、巣となり得る場所への徹底的なアクセス遮断が重要です。ケージ内では餌入れの中、ケージの隅、おもちゃの陰などが巣の候補となりやすく、これらの場所に長時間うずくまる行動が見られたら、障害物を置いて入れないようにします。

放鳥時には、カーテンの裏、家具の隙間、衣服のポケットなど、狭くて暗い場所への立ち入りを完全に禁止します。また、新聞紙やティッシュペーパーなどの巣材となる可能性のあるものは、鳥が直接触れられないように管理します。

すでに巣ごもり行動を始めている場合は、優しく声をかけて気を逸らしたり、別の遊びに誘ったりして、穏やかに行動を中断させることが効果的です。強制的に引き離すことはストレスとなるため避けるべきです。

発情期中の放鳥はしても大丈夫?

発情期中の放鳥については、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。

メリットとしては、運動不足の解消、ストレス軽減、気分転換などがあり、適度な運動と刺激は発情の軽減にも役立つ場合があります。一方、デメリットとしては、発情対象との接触機会の増加、巣になりそうな場所へのアクセス、誤飲や事故のリスク増大などが挙げられます。

発情が非常に強い時期には、放鳥時間や頻度を一時的に短縮したり、放鳥そのものを見合わせたりすることも選択肢の一つです。放鳥を行う場合は、事前に危険物の排除、発情を刺激するもの(鏡、巣になりそうな場所)の除去を徹底し、短時間で集中的に行うことが推奨されます。

放鳥できない場合の代替策として、ケージ内でのフォージングトイの活用、安全なおもちゃの提供、飼い主との穏やかなコミュニケーションなどでストレス軽減を図ることが重要です。

発情期に体重が減る原因と対策は?

発情期の体重減少は、複数の要因が関与する注意すべき症状です。

主な原因として、発情行動によるエネルギー消費の増大、発情への集中による食欲不振、オスの吐き戻し行動による栄養ロス、ストレスによる消化吸収能力の低下などが挙げられます。また、発情による体力低下が引き金となり、潜在的な疾患が顕在化することもあります。

対策としては、まず日々の体重測定による変化の把握が重要です。健康時の平常体重から10%以上の減少、または30gを下回る場合は危険な状態と考えられ、速やかに獣医師への相談が必要です。急激な体重減少(1日で10%以上)の場合は、病気が強く疑われるため、即座の診察が推奨されます。

予防策としては、発情抑制による根本的な解決が最も効果的ですが、体重減少が見られた場合は食事制限を一時中止し、栄養価の高い食事を提供することも必要になる場合があります。羽を膨らませている、元気がない、フンの状態が異常などの他の症状を伴う場合は、特に注意が必要です。

セキセイインコの発情期を適切に管理して健康を守ろう【総括】

発情期間は個体差が大きく、飼育環境により大きく左右される

野生と飼育下では発情パターンが根本的に異なる

オス・メス別に異なる発情兆候の早期発見が重要

長引く発情は深刻な健康リスクを伴う

飼育環境の日長・温度・巣材が発情に直接影響

高カロリー食事が発情を強く促進する

飼い主の接し方が意図せず発情を誘発することがある

鏡やおもちゃが発情対象となるリスク

食事管理が最も効果的で安全な発情抑制法

ペレット食への移行は段階的に実施する

日長コントロールによる環境管理が基本

適切なスキンシップ方法の理解が必要

薬物療法は慎重な検討のもとで実施

複数の対策を組み合わせた総合的アプローチが効果的

体重減少や体調変化には迅速な対応が必要

セキセイインコの発情期問題は、単に「うるさい」「困った行動」として片付けられるものではありません。長期化した発情は、オスでは精巣腫瘍、メスでは卵関連疾患や肝機能障害など、命に関わる深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

大切なのは、発情が「自然な生理現象」であることを理解しつつ、飼育下では人為的なコントロールが必要であることを認識することです。野生環境とは大きく異なる飼育環境が発情を慢性化させる要因となっているため、飼い主としての適切な管理が愛鳥の健康を守る鍵となります。

発情抑制は一朝一夕には達成できない長期的な取り組みです。食事管理、環境改善、適切なスキンシップ、必要に応じた医療的介入を組み合わせ、愛鳥の個性や状況に合わせたオーダーメイドの対策を実施することが成功への道筋となります。