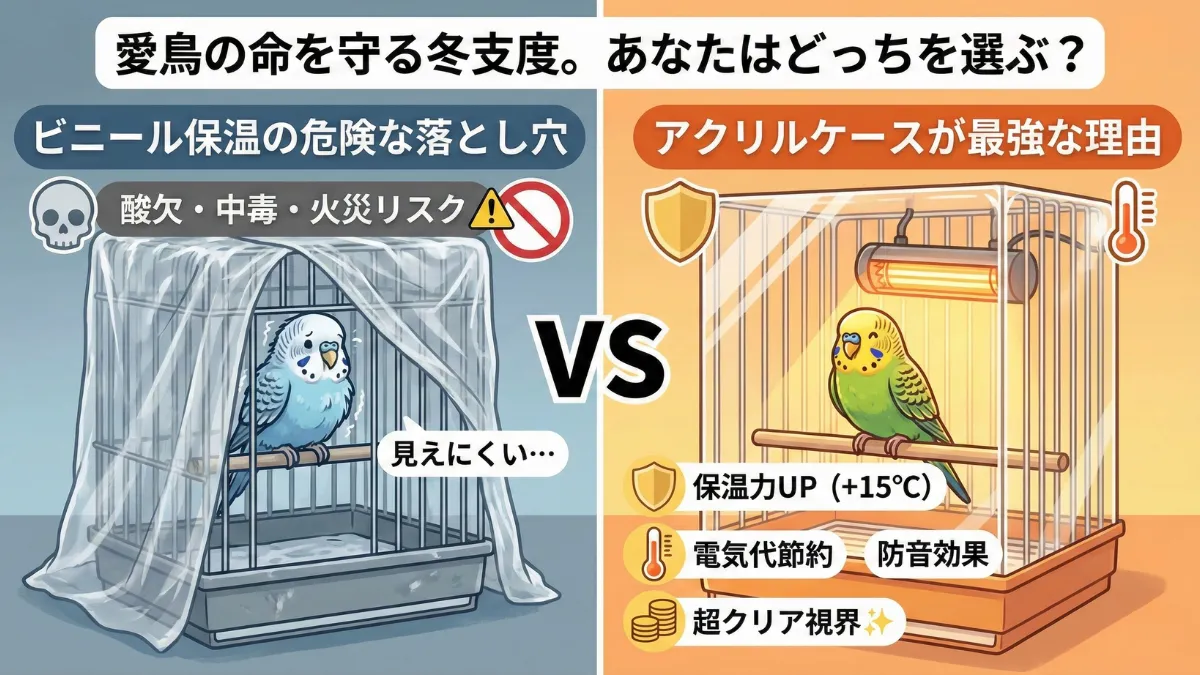

「とりあえずビニール」は危険!潜んでいる3つのリスク

100均のビニールや園芸用シートでケージを覆うのは、手軽で安価な保温方法として人気があります。しかし、その手軽さの裏には、愛鳥の命を脅かす深刻なリスクが潜んでいます。獣医師も警鐘を鳴らす、ビニールカバーの「3つの危険性」を正しく理解しておきましょう。

安定剤は紫外線から保護して透明性と耐候性を与えます。これらは熱がかかると揮発しやすいため、購入してすぐにヒーターと共に使用すると事故が起こりやすくなります。購入したらビニール臭が減少するまで屋外で陰干しし、近くにヒーターをつけても強い臭いが出ないことを確認してから使いましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 7, 2021

全て慎重に使うとよいと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 8, 2021

1. 密閉による酸欠と化学物質中毒

ビニールカバーでケージを隙間なく覆ってしまうと、空気の循環が止まり、酸欠を引き起こす危険があります。特にヒーターを使用している密閉空間では、酸素が消費され、二酸化炭素濃度が急上昇します。

- 酸欠:密閉すると短時間でCO2濃度が危険域に達し、呼吸困難や意識障害を起こす。

- 化学物質中毒:新品のビニール特有の臭い(可塑剤など)はインコにとって猛毒。気化した化学物質を吸い込み、中毒死する事故も報告されています。

- 熱中症:熱がこもりすぎて逃げ場がなくなり、脱水症状や多臓器不全を招く。

「少しだけ隙間を開ければ大丈夫」と思っていても、夜間にビニールがずれて隙間がふさがってしまえば、朝には変わり果てた姿で見つかることになりかねません。

2. ヒーター接触による火災・有毒ガス発生

最も恐ろしいのが、保温器具との併用による事故です。多くのビニールカバーには「火気厳禁」「ヒーター併用禁止」と書かれていますが、これを守らずに使用して事故になるケースが後を絶ちません。

特に保温電球は表面温度が非常に高くなるため、ビニールが触れれば一瞬で溶けます。溶けたビニールから発生するガスは、体の小さなインコにとっては致命的です。

3. 誤飲による腸閉塞

セキセイインコなどの好奇心旺盛な鳥種は、目の前にあるビニールをかじって遊ぶことがあります。食いちぎった小さなビニール片を飲み込んでしまうと、消化されずに胃や腸に詰まり、腸閉塞を引き起こします。

誤飲してしまった場合、開腹手術が必要になるケースもあります。「ちょっとかじっただけ」と油断するのは非常に危険です。

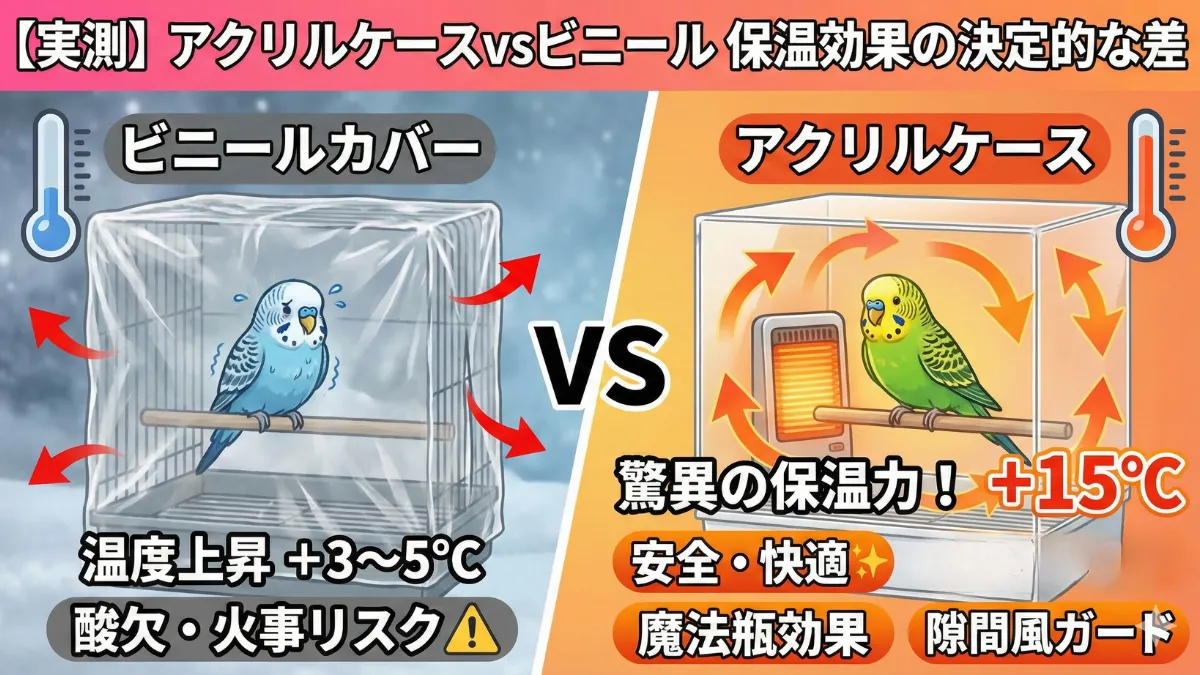

【実測】アクリルケースvsビニール 保温効果の決定的な差

「ビニールは危険かもしれないけど、アクリルケースは高すぎる…」と迷っている方も多いでしょう。しかし、アクリルケースの保温能力は、ビニールや布カバーとは比べ物になりません。実際にアクリルケースを使った場合の温度変化の実測データを見てみましょう。

室温10℃でも常夏!驚異の保温データ

アクリルケースを使用した場合、ヒーターの熱効率が最大化されます。以下は、60Wの保温電球を使用した場合の温度上昇目安です。

驚くべきことに、アクリルケースを使用すると、室温+13~15℃もの保温効果が期待できます。つまり、真冬の明け方に室温が10℃まで下がっても、ケース内は23~25℃という春のような暖かさをキープできるのです。

暖かさの秘密は「魔法瓶効果」と「隙間風ガード」

なぜこれほどまでに暖かいのでしょうか。理由は2つあります。

- 魔法瓶効果:厚みのあるアクリル板でケージ全体を覆うことで、温められた空気を逃がしません。

- 隙間風を完全遮断:インコにとって「低温」以上に危険なのが「冷たい隙間風」です。アクリルケースは物理的に風を遮断するため、エアコンの風が当たる場所でも安心です。

布カバーでは繊維の隙間から熱が逃げてしまいますが、アクリルケースは気密性が高いため、一度温まった空気を長時間保持できます。これが「命を守る暖かさ」の正体です。

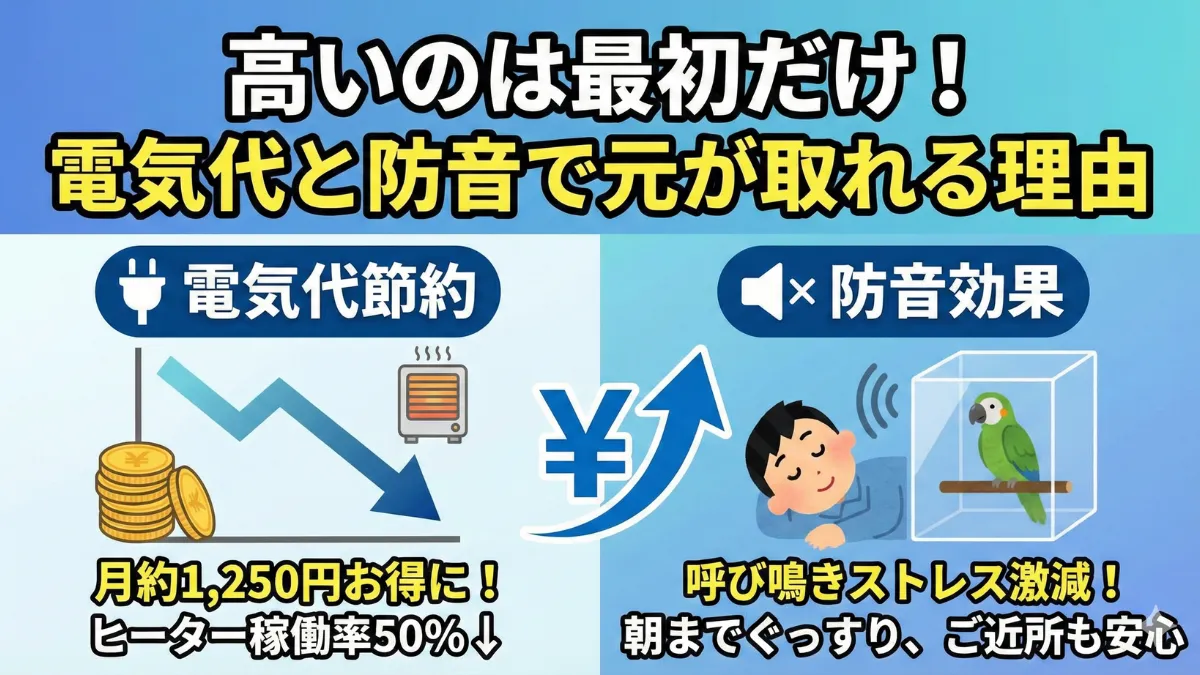

高いのは最初だけ!電気代と防音で元が取れる理由

アクリルケースの価格は数万円するため、購入をためらう気持ちはよく分かります。しかし、長期的な視点で見れば、電気代の節約と生活の質の向上(防音)で、十分に元が取れる投資です。

電気代が月1,000円安くなる?

ヒーターにはサーモスタット(温度調節器)を併用するのが基本ですが、アクリルケースを使うと、このサーモスタットの動きが変わります。

保温性が高いため、一度適温になればヒーターが「OFF」になる時間が長くなります。逆に、ケースなしだと熱がどんどん逃げるため、ヒーターは常にフル稼働(ON)し続けなければなりません。

※1kWh=35円で計算。外気温等の環境により異なります。

このように、冬の間だけで数千円の差が出ます。数年使えば、アクリルケース本体の代金のかなりの部分を、浮いた電気代で回収できる計算になります。

「呼び鳴き」のストレスが激減する防音効果

アクリルケースのもう一つの大きなメリットが「防音」です。厚さ3mm〜5mmのアクリル板は、インコの甲高い鳴き声を大幅にカットしてくれます。

- 近所迷惑の不安解消:マンションやアパートでも、隣家への音漏れを気にせず飼育できます。

- 朝の睡眠確保:早朝の「遊んでコール」が軽減され、飼い主さんもゆっくり眠れます。

- テレワークに最適:Web会議中にインコの鳴き声が入ってしまうのを防げます。

「うるさい!」とイライラしてしまうのは、インコにとっても飼い主にとっても不幸なことです。防音ケースは、お互いが快適に暮らすための精神的な保険にもなるのです。

【見た目】まるで美術館?クリアな視界で観察が楽しくなる

「保温」や「防音」といった機能面ばかり注目されがちですが、実際にアクリルケースを導入した飼い主さんが一番感動するのが、実は「見た目の美しさ」です。

ビニールカバーとアクリルケースでは、ケージの見え方が全く異なります。

- 視界が悪い:>シワやたわみで、インコの表情がぼやけて見えにくい。

- 汚れやすい:静電気で脂粉やホコリが吸着し、すぐに白く汚れて生活感が出る。

- 見た目が悪い:部屋全体がごちゃごちゃした印象になりがち。

- クリスタルクリア:ガラス以上の透明度で、インコの愛らしい仕草や羽の艶までくっきり見えます。

- 掃除が楽:表面が滑らかなので、汚れてもサッと拭くだけでピカピカに。

- インテリアとして:高級感があり、ケージそのものがインテリアの一部のように美しくなります。

毎日見るものだからこそ、「インコが綺麗に見える」という価値はプライスレスです。スマホ越しに撮影しても、ケースがないかのようにクリアに撮れますよ。

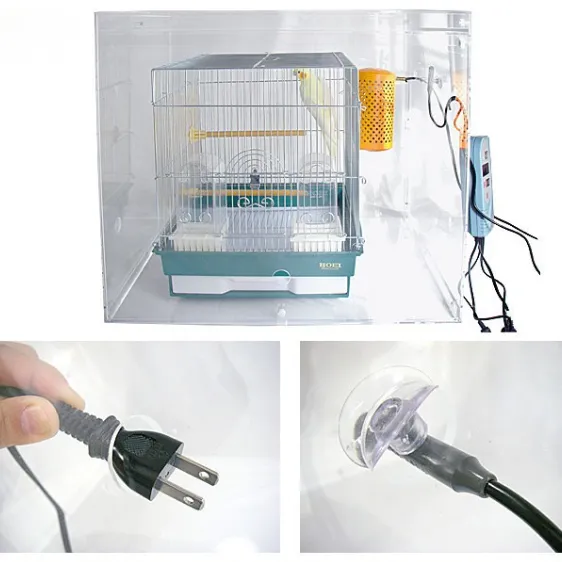

失敗しないアクリルケースの選び方とヒーター配置

アクリルケースはオーダーメイドやサイズ展開が豊富で、どれを選べばいいか迷ってしまいます。選ぶ際の最大のポイントは「ヒーターをどこに置くか」です。

ヒーターは「中」か「外」か?

ヒーターの設置場所には2つのパターンがあり、それによって選ぶべきケースのサイズが変わります。

安全性を考えると、「パターンA(ケージの外)」がおすすめです。インコがヒーターに接触して火傷するリスクがなく、ケージ内も広々と使えます。ただし、ケースの横幅に余裕がないと、ヒーターがアクリル板に触れて溶ける危険があるため、必ず「WIDE(ワイド)サイズ」や大きめのオーダーを選んでください。

推奨アクリルケースメーカー

ネットで注文できるアクリルケースの中でも、特に品質と機能性に定評がある3社を紹介します。

1. アクリル工房

via:アクリル工房(楽天)

密閉性が高く、保温効果も防音効果も最強クラスです。接着済みの完成品で届くため、組み立ても不要。ヒーターを外付けしたい場合は、必ず「WIDE」タイプを選んでください。

2. アクリ屋

最大の特徴は、扉が天井にスライド収納できること。また、ケース側面に「ヒーター設置用の穴」が開いており、配線も見た目もスマートに収まります。

3. バードモア (BIRDMORE)

via:バードモア

専門店ならではの圧倒的なラインナップ。「SLIM」と「WIDE」の2サイズ展開で、ヒーターを外付けするか中に入れるかで最適なモデルを選べます。特にHOEIの定番ケージにぴったり適合するサイズが揃っているのが大きな魅力。高品質で耐久性も抜群です。

⚠️安価なケースは、隙間が多く保温・防音効果が劣ることがあります。本格的な対策をするなら、上記のような専門店の商品が確実です。

さらに詳しいアクリルケース各社の比較は、以下の記事で解説しています。

よくある質問|アクリルケースの疑問を解消

アクリルケースの導入に関するよくある疑問にお答えします。酸欠の心配や夏場の使い方など、購入前に気になるポイントをチェックしておきましょう。

Q1. アクリルケースでも酸欠になりませんか?

A. 通気穴があれば基本的に大丈夫ですが、換気は必要です。

アクリルケースには通常、側面に通気口(空気穴)が開けられています。また、扉の隙間からも多少の空気は出入りするため、ビニールカバーのようにピタッと密閉されるわけではありません。

- 対策:1日1回は扉を全開にして空気を入れ替える。

- 注意:通気口をテープなどで塞ぎすぎないようにする。

詳しくは以下の記事で解説しています。

Q2. アクリル板がヒーターの熱で溶けませんか?

A. 直接触れなければ大丈夫ですが、距離をとる必要があります。

アクリルの耐熱温度は約80℃です。ヒーターから数センチ離れていればアクリルが溶ける温度には達しませんが、一般的にアクリルケースとの併用が推奨されているのは60Wまでです。

- 対策:ヒーターとアクリル板の間を最低でも3cm〜5cm以上離す。

- 推奨:ケージ外に設置する場合は、幅に余裕のあるケースを選ぶ。

Q3. 夏場はどうすればいいですか?

A. エアコン管理なら「防音ケース」としてそのまま使えます。

夏場、エアコンで室温を28℃前後に管理している部屋なら、アクリルケースに入れたままでも問題ありません。むしろ、エアコンの冷風が直接当たるのを防ぐメリットがあります。

- 注意:直射日光が当たる場所には絶対に置かない(温室になり即死のリスク)。

- 対策:暑そうな場合は、ケースの扉を開けっ放しにするか、ケースから出す。

夏場の熱中症対策も忘れずに。

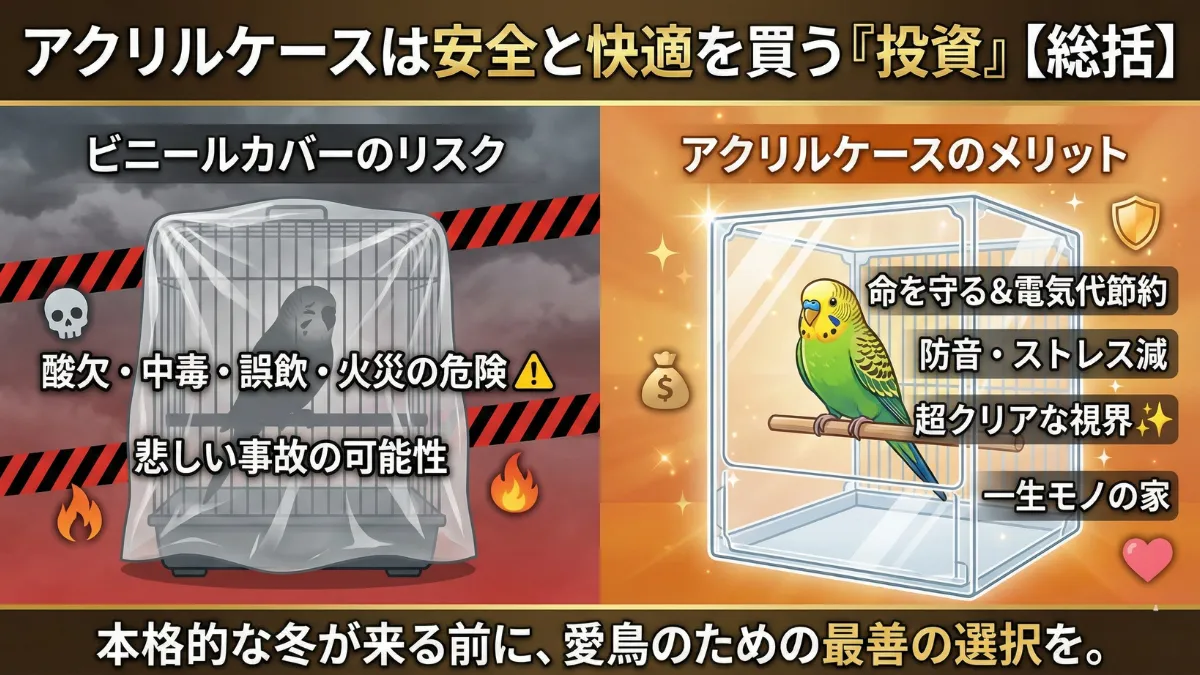

アクリルケースは安全と快適を買う「投資」【総括】

ビニールカバーは手軽ですが、酸欠、中毒、誤飲、火災といった「もしも」のリスクと常に隣り合わせです。対してアクリルケースは、初期費用こそかかりますが、愛鳥の命を確実に守り、毎月の電気代を安くし、防音で飼い主のストレスも減らすという、圧倒的なメリットがあります。

さらに、クリスタルクリアな視界で愛鳥の姿をいつでも綺麗に見られることは、飼い主にとって何よりの喜びになるはずです。

特に、体温調節が苦手な幼鳥や老鳥、病鳥にとって、温度が安定したアクリルケース内は最高の療養環境となります。「高いから」と迷っている間に、誤飲で手術して何倍もの費用がかかってしまう…という事故もあるあるです。

ぜひ、愛鳥の健康と安全を守るための「一生モノの家」を準備してあげてください。