オカメインコの野生での寿命はなぜ短い?過酷な現実と4つの宿命

💀 命を脅かす野生の4つの宿命:天敵、飢え、気候、そして病

オーストラリアの乾燥地帯で暮らす野生のオカメインコは、常に死と隣り合わせの環境にいます。その短い寿命の背景には、避けることのできない4つの過酷な宿命が存在します。

💀 野生の4つの宿命

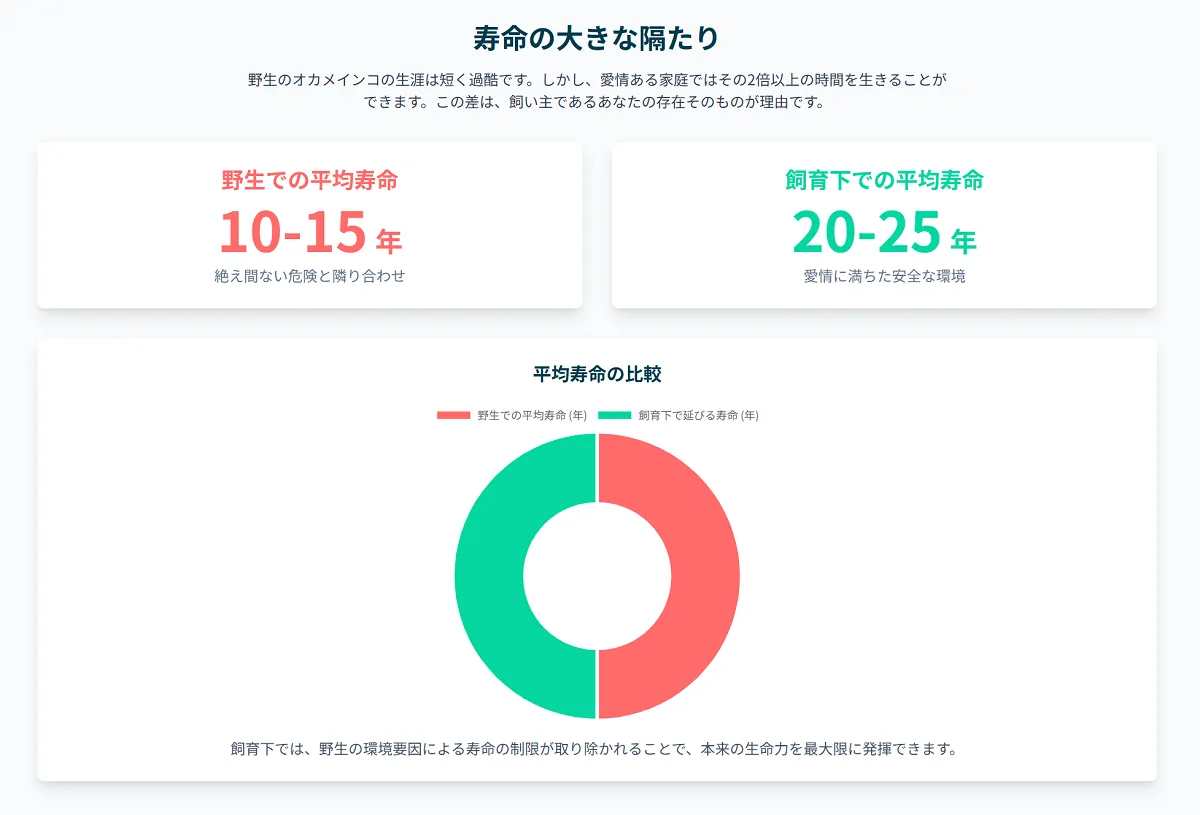

これらの要因が複雑に絡み合い、野生のオカメインコの多くは、その天寿を全うすることなく10年~15年という短い生涯を終えるのです。特に干ばつ年には大量死が発生することもあり、オカメインコの寿命に関する研究でも、野生環境の過酷さが明確に示されています。

🛡️ 生き抜くための知恵:群れでの暮らしと枯れ木への擬態

このような過酷な環境で生き抜くため、野生のオカメインコは独自の生態と習性を身につけました。彼らは決して無力な存在ではなく、優れたサバイバーとしての生存戦略を持っています。

🛡️ サバイバルの知恵

飼育下の愛鳥が見せる臆病な性格や、仲間を呼ぶ大きな鳴き声は、この厳しい自然を生き抜くために祖先から受け継がれてきた、大切な「知恵」の表れといえるでしょう。

あなたの家は”奇跡の楽園”。愛鳥の寿命を30年に延ばす飼い主の魔法

✨ “当たり前”に潜む4つの奇跡:安全な寝床、豊かな食事、健康管理、そして深い愛情

飼い主であるあなたが存在することで、野生のオカメインコが直面する「4つの宿命」は、長寿を支える「4つの奇跡」に変わります。

✨ 飼い主が与える4つの奇跡

この表を見れば、飼育下のオカメインコが野生の仲間よりはるかに長生きできる理由が、飼い主であるあなたの愛情と努力の賜物であることが一目瞭然です。ギネス記録31歳のフランキーや、日本で報告された32歳のサンシャインなど、驚異的な長寿記録も、飼い主の深い愛情があってこそ実現したものです。

💕 あなたの愛情が創り出す「2倍以上の長寿」という奇跡

適切な飼育環境を整えることで、オカメインコの寿命は飛躍的に延びます。特に重要なのは以下の要素です。

💕 長寿実現の4つの要素

これらの奇跡は、すべて飼い主であるあなたの存在によってもたらされるものです。あなたの日々のお世話が、愛鳥のかけがえのない命を守り、育んでいるのです。オカメインコの平均寿命について詳しく知ることで、長寿実現への道筋がより明確になるでしょう。

野生の”本能”を知ればもっと愛おしい。愛鳥が見せる行動の本当の意味

💕 その呼び鳴きは”大好き”のサイン?寂しがり屋な本音への寄り添い方

飼い主の姿が見えなくなると、大きな声で鳴き続ける「呼び鳴き」。これをうるさいと感じてしまうかもしれませんが、これは野生の名残からくる行動です。

💕 呼び鳴きの本当の意味

野生のオカメインコにとって、群れから離れることは捕食者に狙われることを意味し、命の危険に直結します。愛鳥にとって、飼い主は唯一無二の「群れ」であり、パートナーです。そのため、あなたの姿が見えなくなると、「群れからはぐれてしまった!」という本能的な恐怖と分離不安から、必死に鳴いて仲間(あなた)を呼んでいるのです。

呼び鳴きは、あなたを困らせるためのものではなく、「どこにいるの?」「ひとりぼっちにしないで!」という、あなたへの愛情と信頼の証。そう理解すると、その声が少し愛おしく聞こえてきませんか。

🚨 突然のパニックは”助けて”の合図。臆病な心を安心させる環境づくり

夜中に突然、ケージの中で暴れ回る「オカメパニック」。これも、彼らの臆病な性格と野生の本能が関係しています。

🚨 パニックの本当の原因

野生の彼らは、常に周囲を警戒して生きています。特に夜間は、わずかな物音や影も捕食者の接近を意味する可能性がありました。その記憶が、飼育下のオカメインコにも深く刻み込まれているのです。地震の揺れ、窓の外を走る車のヘッドライト、家族の立てた物音など、私たちが気にも留めない些細な刺激が、彼らにとっては命の危険を感じるほどの恐怖となり、パニックを引き起こします。

これは「助けて!」という無意識の叫びです。ケージ内のおもちゃを減らして怪我を防いだり、常夜灯をつけて真っ暗闇をなくしてあげたりと、彼らの臆病な心に寄り添った環境作りを心がけましょう。老化現象が進むと、パニックを起こしやすくなることもあるため、シニア期には特に注意深いケアが必要です。

野生と寿命に関するオカメインコQ&A

Q1. 野生のオカメインコはどこに住んでいますか?日本で会えますか?

野生のオカメインコは、オーストラリアの内陸部に広がる乾燥地帯やサバンナに生息しています。残念ながら日本で野生の彼らに会うことはできません。

🔬 遭遇が困難な理由:

Q2. 飼っているオカメインコを自然に返しても生きていけますか?

絶対に生きていけません。飼育下のオカメインコを自然に放すことは、死なせてしまうことと同じ行為です。

🔬 生きていけない理由:

一度人の手で育てられたオカメインコは、生涯にわたって人間の保護を必要とします。最後まで責任と愛情をもって飼育してあげてください。

Q3. 野生のオカメインコは何を食べているのですか?

野生のオカメインコは、主に地上に落ちている植物の種子を食べています。その他にも、季節や場所に応じて木の実や果物、昆虫なども食べる雑食性です。

🔬 飼育下との食事の違い:

Q4. 適切な飼育をしても短命に終わることはありますか?

残念ながら、可能性はあります。飼い主がどれだけ愛情を注いでいても、病気や不慮の事故によって短い生涯を終えてしまうケースはゼロではありません。

🔬 短命になりうるケース:

だからこそ、日々の健康観察と、年に1~2回の定期的な健康診断が非常に重要になります。オカメインコの寿命を縮める病気について事前に知識を持つことも大切です。

Q5. オカメインコのギネス最高寿命は何歳ですか?

2023年に認定された公式のギネス世界記録では、アメリカで飼育されていた「フランキー(Frankie)」の31歳が最高記録です。非公式ながら32歳の「サンシャイン」という記録もあります。

🔬 長寿記録が示すこと:

Q6. うちのオカメインコの年齢、人間でいうと何歳?

オカメインコは成長が非常に早く、生後1年で人間でいう18歳~20歳の成鳥になります。その後は比較的緩やかに歳を重ねていきます。

🔬 ライフステージごとの特徴:

Q7. 野生のオカメインコは群れで生活するって本当ですか?

ご質問の通り、オカメインコは非常に社会的な鳥で、野生環境では数羽から時には100羽を超える大きな群れを作って生活しています。

🔬 群れで暮らす本能:

Q8. オスとメス、性別で寿命に違いはありますか?

統計的に、オスとメスで寿命に明確な差はないとされています。性別よりも、個体の健康状態や飼育環境の方が寿命に大きく影響します。

🔬 メスの産卵リスク:

Q9. 野生の厳しい環境が、オカメインコの臆病な性格を作ったのですか?

まさにご指摘の通りで、オカメインコの臆病で警戒心の強い性格は、常に捕食者の脅威に晒される厳しい野生環境を生き抜くために形成されたものです。

🔬 臆病さを受け入れるケア:

Q10. 野生のオカメインコに天敵はいるのですか?

オカメインコには数多くの天敵がいます。主な脅威は、上空から襲ってくるハヤブサやワシタカなどの猛禽類です。

🔬 主な天敵の種類:

こうした天敵から逃れるために、彼らは保護色となる体色と、非常に高い警戒心を発達させました。

Q11. 野生と飼育下では、どちらがオカメインコにとって幸せですか?

これは難しい質問ですが、生物学的な観点から見ると、適切な飼育環境の方が明らかに健康で長寿を享受できます。ただし、野生には野生の自由があることも事実です。

💖 愛鳥の幸せのサインを見つけよう

飼い主との深い絆の中で見せるこれらの行動こそが、飼育下での幸せの形と言えるでしょう。

Q12. 野生のオカメインコの一日の過ごし方は?

野生のオカメインコは、生存のために非常に規則正しい一日を過ごしています。その生活パターンを知ることで、飼育下でも自然に近い環境を作ってあげられます。

🔬 野生の一日:

Q13. 野生のオカメインコの鳴き声は飼育下と違いますか?

基本的な鳴き声は同じですが、野生では群れのコミュニケーションがより重要になるため、鳴く頻度やパターンが異なります。

🔬 野生特有の鳴き声:

Q14. オカメインコが野生で絶滅の危機にあるって本当ですか?

現在のところ、野生のオカメインコは絶滅の危機にはありません。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでも「軽度懸念」に分類されています。

🔬 個体数の現状:

オカメインコの野生での寿命が教えてくれる、愛鳥と過ごす”今日”という宝物【総括】

野生のオカメインコの寿命がわずか10年~15年であるという事実は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、今、私たちの腕の中にいる愛鳥が、どれほど恵まれ、奇跡的な時間を生きているかということです。天敵の恐怖も、飢えの苦しみもない安全な家で、ただひたすらに私たちからの愛情を受け取ってくれる。その一日一日は、野生では決して得られない、かけがえのない宝物なのです。

愛鳥が見せる何気ない仕草や表情、そのすべてが、飼い主であるあなたへの信頼の証です。この記事を通して、野生の厳しい現実と、あなたが与えているものの価値を知った今、ぜひ愛鳥を優しく見つめてあげてください。そして、あなたの存在こそが愛鳥にとっての最高の幸せなのだと、自信と誇りを持ってください。

愛鳥との暮らしは、まだまだこれからも続きます。その一日一日が、最高の宝物になるよう、これからもたくさんの愛情を注いであげましょう。そして時には、愛鳥が死ぬ前に見せるサインにも注意を払い、最期まで寄り添ってあげることも、飼い主としての大切な役割なのです。