オカメインコの挿し餌はいつまで?卒業時期の目安と個体差の見極め方

オカメインコの挿し餌は生後45-75日頃まで必要ですが、個体差が非常に大きく、体重管理と行動観察による適切な判断が重要です。早い子は45日、遅い子は3ヶ月以上かかることもあります。

🔰 初心者向け:挿し餌期間の基本知識

オカメインコの挿し餌卒業時期は個体差が大きいため、日齢で判断するのではなく、雛の状態を観察することが最も重要です。一般的には生後50~60日が目安ですが、あくまで参考値として捉えましょう。

- ✓標準期間:生後50-60日頃が一般的な卒業目安

- ✓早い個体:生後45日で完了する場合もある

- ✓遅い個体:生後75日以上かかることも正常

- ✓重要原則:カレンダーより雛の状態を最優先

基本期間は生後50-60日が目安ですが、個体差の理解が最重要です

オカメインコの挿し餌期間は、一般的に生後50-60日頃が卒業の目安とされています。しかし、これはあくまで平均的な数値であり、実際には雛ひとりひとりの成長ペースによって大きく変わります。

重要なのは、「○日だから卒業させなければ」という考え方ではなく、目の前の雛の状態をしっかりと観察することです。体重が安定し、自分で餌を食べる様子が見られるようになったら、それが挿し餌卒業のサインと考えましょう。ただし、生後90日(3ヶ月)を超えても完全に依存している場合は専門家への相談が推奨されます。

挿し餌の卒業はいつ?見極めるべき4つのサイン

オカメインコの挿し餌卒業は、雛の身体と行動に現れる明確なサインによって判断できます。これら4つのポイントが揃った時が、愛鳥が自立への準備を完了した証拠です。

体重が安定し始める:健康な成長の証

オカメインコの雛は成長期には体重が着実に増加しますが、挿し餌卒業の準備が整うと、体重増加が落ち着き安定した数値を保つようになります。これは代謝が維持段階へ移行し、高エネルギーな挿し餌の頻度を減らせる段階に入った重要なサインとなります。飼い主は毎日同じ時間にデジタルスケールで体重測定を行い、朝夕の体重差が3g以内で3日間連続安定していることを確認してください。この基準を満たしていれば、雛が日中に必要な栄養を自力で摂取できている確実な証拠となります。

⚖️ 初心者向け!体重測定のコツ

正確な体重測定は、愛鳥の健康を守る基本です。以下の手順で、毎日の習慣にしましょう。

- ✓準備するもの:0.1g単位で測れるデジタルスケール(キッチンスケールでOK)、雛を入れるための小さなプラケースや箱

- ✓風袋引き(TARE機能):まず、雛を入れない状態で空のケースをスケールに乗せ、「0表示」ボタンを押します。これでケースの重さが引かれ、雛の体重だけを正確に測れます

- ✓測定のタイミング:毎日、朝の挿し餌前の空腹時に測るのがベストです。食後だと食べた餌の重さが加わってしまい、正確な体重変化が分かりにくくなります

挿し餌への興味が薄れる:自立への第一歩

挿し餌卒業の準備ができた雛は、挿し餌を見せても以前ほど強く催促しなくなり、食いつきが明らかに悪くなります。これは自然な探索欲求が高まり、親からの食事への依存度が低下している発達的な変化です。野生では若い鳥が成熟するにつれて自分で餌探しを始める自然な進行を反映した行動であり、固形食導入の最適なタイミングを示しています。雛がシリンジやスプーンから顔を背けたり、数口食べただけで興味を失ったりする様子が確認できれば、代替食料源を積極的に提供する時期です。

一人餌を積極的に食べ始める:自分で食べる喜び

オカメインコが一人餌卒業する最も直接的なサインは、粟穂やシード、ペレットを自主的についばみ、実際に摂取している姿が頻繁に観察されることです。これは単なる遊び行動を超えて、積極的に固形食を栄養源として活用していることを意味します。固形食の積極的摂取は、雛が必要な運動能力(掴む、殻を剥く、飲み込む)と顎の強さを発達させた証拠でもあります。さらに重要なのは、これらの食物が空腹を満たすことを雛が学習している認知的な発達段階に到達していることです。

🌾 最初に与える一人餌のおすすめ

何から与えればいいか迷ったら、まずは「粟穂(あわほ)」から試してみましょう。自然な形状が雛の興味を引きやすく、ついばんで遊んでいるうちにおいしさを覚えてくれます。ケージの床に短く切って置いてあげると、自然な採餌行動を促せます。

- ✓粟穂:遊びながら食べられる入門食

- ✓皮付きシード(粟・稗):殻をむく練習になり、くちばしの運動にもなります

- ✓細かく砕いたペレット:将来の主食に慣れさせるために、シードに少し混ぜてみましょう

フンがしっかりとした形になる:消化機能の発達

挿し餌で育った雛のフンは水分含有量が高くべちゃべちゃした状態ですが、消化機能の発達と固形食摂取の増加により、形のあるしっかりとしたフンに変化します。これは消化酵素、腸内細菌叢、水分再吸収メカニズムが成熟した直接的な生理学的指標です。健康な成鳥のフンは濃い緑色で適度な硬さがあり、白い尿酸部分がはっきりと分かれています。フンの状態変化は、鳥の内部システムが外部の行動変化と一致していることを確認し、移行がうまく進んでいるかを判断する重要な指標となります。

補足知識:鳥の「そのう」って何?

「そのう」とは、鳥の食道の一部が膨らんでできた袋状の器官で、食べた物を一時的に溜めておく役割があります。人間にはない、鳥特有の器官です。挿し餌を与えた後に雛の首元がぷっくりと膨らむのは、この「そのう」に餌が入っているためです。ここから少しずつ胃に食べ物を送り込み、時間をかけて消化していきます。そのため、そのうの状態を確認することは、雛がきちんと消化できているかを知るための重要な健康バロメーターになります。

💡 豆知識:フンの白い部分って何?

鳥のフンに見られる白い部分は「尿酸」です。人間は尿素を尿として液体で排出しますが、鳥は水分を効率的に再吸収するため、尿酸を白い固形物としてフンと一緒に排出します。この白い部分がはっきりしているのは、腎臓が正常に機能している証拠です。

失敗しない挿し餌の減らし方|生後30日からの段階的スケジュール

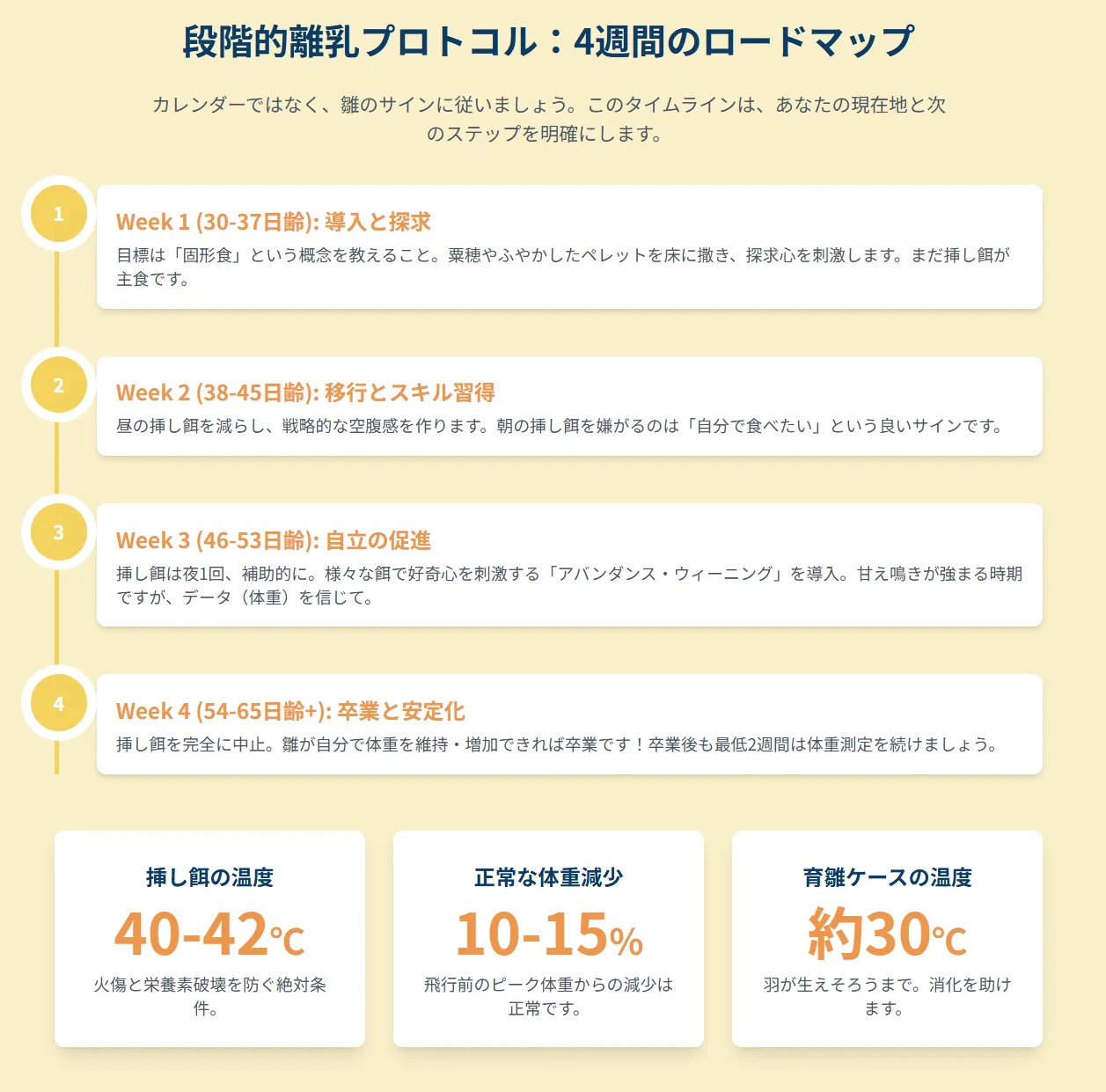

挿し餌の減らし方は段階的に行うことで雛のストレスを最小限にできます。生後30日で撒き餌開始、40日で回数減、50日で最終調整という3段階で、雛のペースに合わせた安全な移行を実現します。

🔰 初心者向け:段階的移行の基本原則

挿し餌の卒業は、急にやめるのではなく、計画的に段階を踏んで進めることが成功の秘訣です。雛が新しい食生活にスムーズに適応できるよう、時期に応じた適切なサポートを心がけましょう。

- ✓第1段階:生後30-35日で撒き餌練習開始

- ✓第2段階:生後40-45日で挿し餌回数減

- ✓第3段階:生後50-60日で最終調整

- ✓重要原則:雛のペースに合わせた調整

【第1段階】生後30-35日:撒き餌の練習を開始する

生後30日頃になると、雛は周囲への好奇心が高まり、床にあるものを口ばしでつついて探索するようになります。この時期が撒き餌練習の開始タイミングです。まずは遊び感覚で、餌に慣れ親しんでもらうことから始めましょう。最初は粟穂を短く切ったものや、砕いたペレット(栄養バランスの良い固形飼料)を床にパラパラと撒きます。雛が興味を示さなくても焦る必要はありません。毎日続けることで、自然と餌への関心が高まっていきます。

🥣 初心者向け:「撒き餌」の具体例

「撒き餌」とは、雛が自分で食べる練習をするために床に撒く餌のことです。最初は遊びながら口にできるよう、興味を引きやすいものから始めましょう。

- ✓粟穂(あわほ):稲穂のような形をした粟の束です。鳥が大好きで、ついばんで遊んでいるうちに自然と食べることを覚えます。ペットショップで入手でき、穂を1-2cmに短く切って床に置いてあげましょう

- ✓ペレット:鳥に必要な栄養素がバランス良く配合された固形フードです。最初は硬くて食べにくいので、乳鉢やすりこぎで細かく砕いてから撒いてあげると良いでしょう

- ✓シードミックス:粟、稗(ひえ)、黍(きび)などの小さな穀物が混ざった餌です。これも最初は少し砕いてあげると食べやすくなります

第1段階のスケジュール

-

1

【1-3日目】粟穂の設置開始

床にキッチンペーパーを敷き、短く切った粟穂を数本置く

-

2

【4-7日目】撒き餌の導入

砕いたペレットやシードを少量撒く。食べなくても毎日継続

-

3

【8-14日目】興味の確認

雛が餌をついばむ様子を観察。まだ遊び程度でOK

この段階では挿し餌の回数は変更せず、1日3-4回を維持します。撒き餌はあくまで「練習」であり、栄養摂取のメインは依然として挿し餌です。雛が撒き餌に興味を示し始めたら、第2段階への移行準備が整ったサインと考えましょう。

【第2段階】生後40-45日:挿し餌を3回から2回に減らすコツ

生後40日を過ぎ、雛が撒き餌を実際に食べる様子が確認できたら、挿し餌の回数を段階的に減らしていきます。まずは昼の挿し餌をカットし、朝と夜の2回体制に移行します。減らすタイミングは、朝夕の体重差が安定していることを確認してから行います。急激な変更は雛にストレスを与えるため、3-5日かけて徐々に昼の挿し餌量を減らし、最終的に中止します。

⚠️ 第2段階の注意ポイント

挿し餌の回数を減らす際は、必ず体重の変化を監視しながら慎重に進めます。雛の自立を促すことと、栄養不足に陥らせないことのバランスを取ることが重要です。基本は昼の回数から減らしていきましょう。

- ✓減らす順序:昼→夜→朝の順番で実施

- ✓確認事項:体重の安定と撒き餌摂取量

- ✓期間設定:3-5日かけて段階的に減量

- ✓緊急対応:体重減少時は即座に元に戻す

この段階で重要なのは、雛の反応を見ながら調整することです。体重が急激に減少したり、元気がなくなったりした場合は、すぐに挿し餌回数を元に戻しましょう。焦りは禁物です。

【第3段階】生後50-60日:夜の挿し餌をやめるタイミング

第2段階が順調に進み、朝夕2回の挿し餌で体重が安定していることが確認できたら、最終段階として夜の挿し餌の中止を検討します。このタイミングが最も慎重さを要する局面です。夜の挿し餌をやめる前に、日中の撒き餌摂取量が十分であることを必ず確認してください。また、そのうが朝までに完全に空になっていることも重要な条件です。これらの条件が整っていれば、夜の挿し餌を段階的に減らしていきます。

📋 第3段階の完了条件

最後の挿し餌をやめるタイミングは、雛が日中に十分なカロリーを自力で摂取できていることが大前提です。翌朝の体重が減っていなければ、夜間の栄養補給は不要になったと判断できます。

- ✓事前確認:日中の摂食量と体重安定

- ✓減量方法:夜の挿し餌を3-5日で段階的に減量

- ✓監視項目:翌朝の体重と活動量

- ✓完了条件:朝の体重が前日夕方と同等以上

夜の挿し餌を完全に中止できれば、挿し餌卒業の完了です。ただし、卒業後も1-2週間は毎日の体重測定を継続し、健康状態に問題がないことを確認しましょう。万が一体重減少が続く場合は、一時的に挿し餌を再開することも必要です。

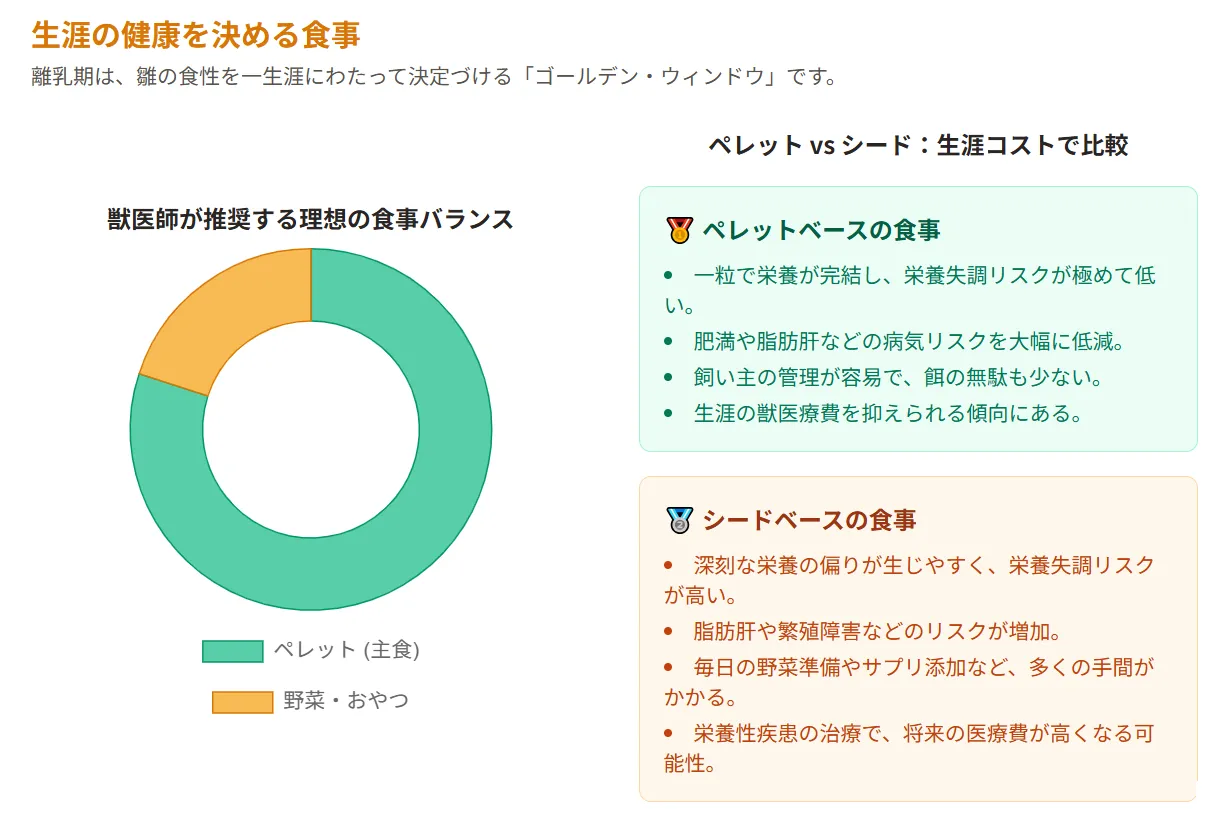

シードからペレットへの同時移行テクニック

挿し餌卒業と同時期に、栄養バランスに優れたペレット食への移行を検討する飼い主も多いでしょう。シードからペレットへの切り替えは段階的に行うことで、雛のストレスを最小限に抑えながら実現できます。ペレット移行の基本原則は「粉状→粗め→通常粒」という段階的なサイズ変更と、「シード7割:ペレット3割」から始まる割合調整です。まず温度40-42℃で少し湿らせた粉状ペレットをシードにふりかけて慣らし、次に粗めに砕いたペレットを段階的に混合していきます。

甘え鳴きと空腹の見分け方|一人餌を促す効果的な対処法

オカメインコの甘え鳴きは空腹ではなく甘えの表現が多く、適切な見極めが重要です。豊富な種類の餌を同時に提供する「豊富餌作戦」で、雛の好奇心を刺激して自然な離乳を促進できます。

🔰 初心者向け:甘え鳴きの基本知識

挿し餌卒業期には、雛の鳴き声が本当に空腹から来るものか、それとも飼い主への甘えから来るものかを見極める必要があります。体重が減っていないのに鳴く場合は、甘えの可能性が高いです。

- ✓甘え鳴き:人を見た際の注意引き行動

- ✓真の空腹:そのうが空で継続的な鳴き声

- ✓判断方法:体重データとの照合が重要

- ✓対処原則:甘えには適度な距離を保つ

甘え鳴きと本当の空腹、その見分け方とは?

さし餌中の雛が人を見る度に鳴くのは、空腹なだけではなく、側にいて欲しいというサインでもあります。長く鳴いているほど空腹と不安のストレスがかかっています。成長期のストレスは雛の正常な精神形成を阻害します。餌を十分に貰えず、不安で成長が遅れた雛は一人餌が遅れる傾向があります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 1, 2021

オカメインコの雛が挿し餌を求めて鳴く理由は、必ずしも空腹とは限りません。多くの場合、飼い主に甘えたい、注目してほしいという気持ちの表れです。真の空腹と甘え鳴きを見分ける能力は、適切な挿し餌管理の鍵となります。本当にお腹が空いている時の鳴き声は、切迫感があり連続的です。また、そのうを触ると空になっており、雛の活動量も低下します。一方、甘え鳴きの場合は、人の姿を見た時だけ鳴く、食べ物を見せると興奮するなどの特徴があります。

甘え鳴きに毎回応じてしまうと、雛は「鳴けば餌がもらえる」と学習し、一人餌への移行が遅れる原因となります。体重が安定していることを確認した上で、適度に距離を保つことも必要です。

「豊富餌作戦」で一人餌を促す実践法

「豊富餌作戦」とは、様々な種類の餌を同時に提供し、雛の選択肢を広げることで自然な食欲を刺激する方法です。この手法により、雛は遊び感覚で餌を探求し、自発的に一人餌への移行を進めることができます。具体的には、粟穂、稗穂、砕いたペレット、ふやかしたペレット、小さく切った野菜などを、ケージ内の様々な場所に配置します。雛は好奇心から様々な餌を試すようになり、その中から好みのものを見つけて積極的に食べるようになります。

🐦 お手本作戦で興味を引こう!

鳥は仲間が食べているものを安全だと認識し、真似をする習性があります。飼い主さんが目の前でシードなどをつまんで、美味しそうに食べるフリをしてみてください。「これは安全で美味しい食べ物なんだよ」と教えてあげることで、雛の警戒心が解け、一人餌への興味がぐっと高まります。

🥬 初心者向け:与えても良い野菜の例

野菜はビタミンやミネラルの補給に役立ちます。少量から試してみましょう。

- ✓小松菜、豆苗:栄養価が高く、多くの鳥が好みます。よく洗い、水気を切ってから与えます

- ✓ニンジン、カボチャ:細かく刻んだり、軽く茹でて柔らかくしてから与えると食べやすいです

- ✓注意点:アボカド、ネギ類、ほうれん草(与えすぎ注意)など、鳥に有害な野菜は絶対に与えないでください。与える前によく洗い、農薬を落とすことが重要です

この作戦の効果は、雛が「餌を探す」「選ぶ」「食べる」という一連の行動を自然に学習できることです。単調な餌の提供では得られない刺激があり、一人餌への移行が加速される効果が期待できます。ただし、食べ残しは衛生上の問題があるため、毎日新しい餌に交換することが重要です。

挿し餌中の温度管理と環境調整のコツ

温度管理は一人餌完了まで25-30℃の維持が必要です。また、人の姿が見えると甘え鳴きが増える習性があるため、適度な距離感と集中できる環境作りが早期卒業の鍵となります。

🔰 初心者向け:温度管理の基本

雛の体温調節機能は未熟なため、一人餌が完了し体重が安定するまでは保温が不可欠です。適切な温度管理は、消化機能を助け、体力消耗を防ぐことで、スムーズな一人餌移行をサポートします。

- ✓継続期間:一人餌完了+体重安定まで

- ✓温度範囲:25-30℃を維持

- ✓測定場所:雛がいる場所の実測温度

- ✓調整方法:サーモスタット付きヒーター使用

25-30℃の保温はいつまで続けるべきか?

オカメインコの雛にとって適切な温度管理は、健康維持と一人餌移行の両面で重要な要素です。一般的に25-30℃の保温は、完全に一人餌に移行し、体重が安定するまで継続する必要があります。温度が低すぎると消化機能が低下し、せっかく摂取した餌を十分に栄養に変えることができません。特に一人餌移行期は、新しい食べ物に慣れるストレスもあるため、温度管理による体調サポートが不可欠です。

🌡️ 初心者向け:保温器具の使い方

適切な保温は雛の命綱です。以下の器具を使って、安全で快適な環境を整えましょう。

- ✓ペットヒーター:ケージの外側に取り付けるタイプのヒーターが安全です。雛が直接触れて火傷しないように、必ずケージの外に設置しましょう

- ✓サーモスタット:ヒーターとコンセントの間に接続し、設定した温度を自動で保ってくれる便利な機械です。温度の上がりすぎを防ぎ、電気代の節約にもなります

- ✓温度計:必ず雛がいる場所の高さに設置し、実際の温度を常に確認できるようにしてください。ケージから離れた場所の室温と、ケージ内の温度は異なる場合があります

温度を下げるタイミングは、一人餌移行が完了し、3日以上体重が安定していることを確認してから行います。急激な温度変化は体調不良の原因となるため、2-3℃ずつ段階的に下げていくことが重要です。

ケージ環境と放鳥タイミングの調整法

一人餌移行期のケージ環境は、雛が餌に集中できるよう配慮することが重要です。過度に刺激的な環境では、雛の注意が散漫になり、餌への関心が薄れてしまいます。ケージ内は清潔で落ち着いた環境を維持し、餌は雛が見つけやすい場所に配置します。また、放鳥のタイミングも重要で、移行期には餌の時間と放鳥時間を明確に分けることで、食事への集中力を高めることができます。

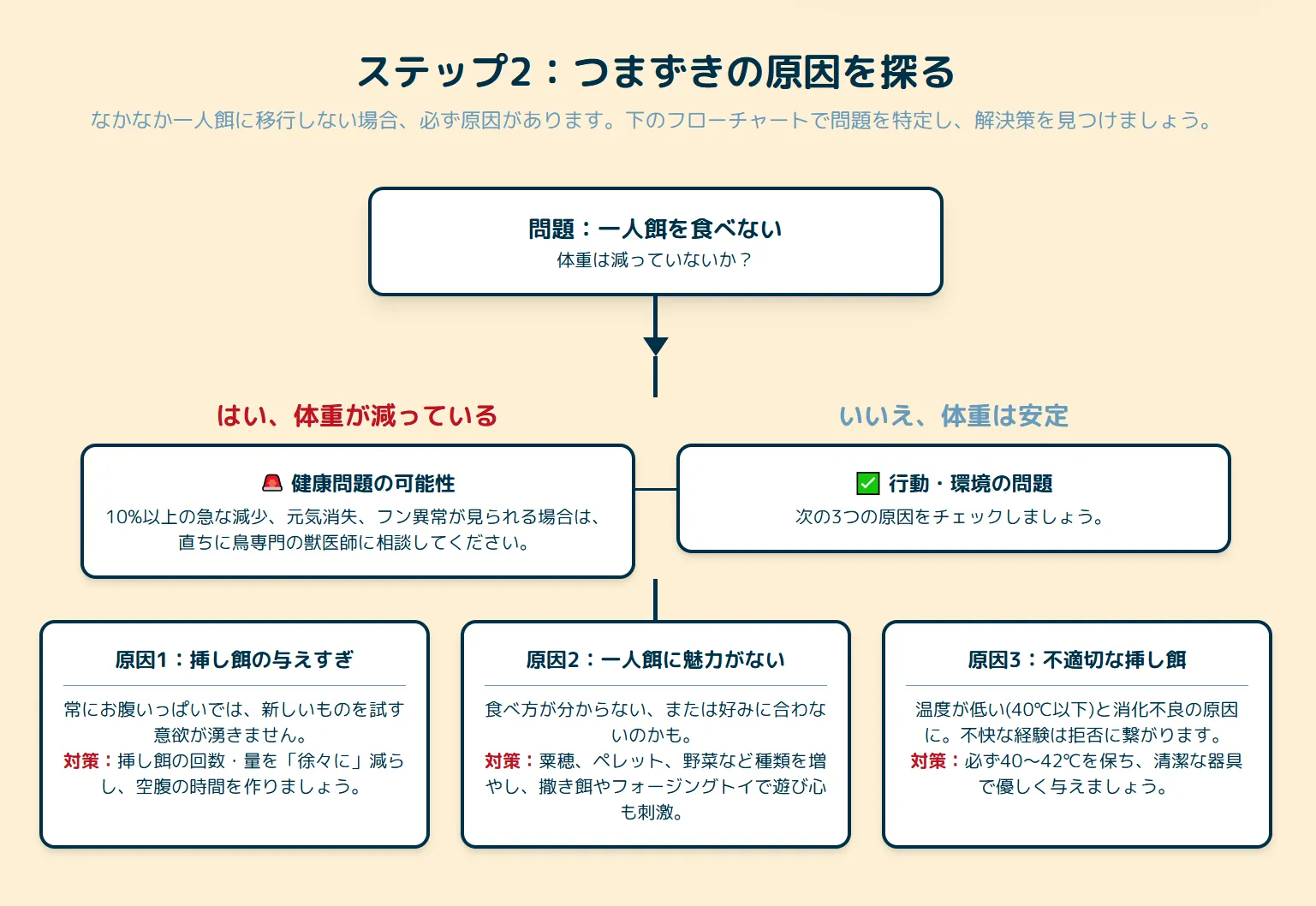

一人餌に移行しない?卒業できない原因と解決策

挿し餌卒業が遅れる背景には、必ず特定の原因があります。適切な原因分析と的確な対処により、多くの問題は解決可能です。以下の4つの主要原因別に、実証済みの解決策を詳しく解説します。

原因1:挿し餌の与えすぎによる依存と、適切な空腹時間の作り方

挿し餌卒業できない最も一般的な原因は、飼い主の善意による過度な給餌です。雛が常に満腹状態では、固形食を探索したり試したりする動機が生まれません。適度な空腹感は、自然な採餌本能を呼び覚ます重要な動力となります。解決策は、挿し餌の回数を段階的に減らし、1回の給餌量を腹八分目に調整することです。そして、雛が最も空腹を感じる時間帯に、挿し餌の前に固形食(粟穂、シード、ペレット)を提供することが効果的です。この方法により、空腹が自然なフォージング本能を刺激し、固形食への興味が高まります。

雛が餌を欲しがってもいつまでもさし餌を与えていてはいけません。一人餌の切り替えは雛が餌を欲しがらなくなるのを待つのではなく自分で餌を食べている様子があれば体重をチェックしながらさし餌を減らしていく必要があります。さし餌を減らしても体重が減らなければ自分で食べていると判断できます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 11, 2021

原因2:一人餌に魅力を感じていない時の、食の楽しみを広げる工夫

提供された固形食が雛にとって馴染みがなかったり、魅力的でなかったりする場合、一人餌への移行は困難になります。単に餌を置くだけでは不十分で、雛の好奇心を刺激し、食べることの楽しさを教える工夫が必要です。「豊富餌作戦」を実践し、様々な種類のシード、ペレット、野菜を同時に提供しましょう。また、飼い主さんが目の前でシードなどをつまんで、美味しそうに食べるフリをする「お手本作戦」も、雛の警戒心を解き興味を引くのに非常に効果的です。

原因3:挿し餌の与え方が不適切な場合の、正しい与え方

挿し餌の温度・濃度・衛生管理が不適切な場合、雛は給餌プロセスそのものに否定的な印象を持ってしまいます。温度40-42℃を下回ると消化不良を、高すぎるとそのうの火傷を起こす危険があります。フォーミュラの作り置きは絶対にせず、毎回新鮮なものを適切な温度で与えることが重要です。給餌中は湯煎で適温を維持し、雛が飲み込むのを待ってから次を与える優しいペースを心がけてください。適切な挿し餌は、雛との信頼関係の基盤となります。

原因4:健康上の問題と、そのう炎の症状・予防・緊急時対応

一人餌を食べないことが病気のサインである可能性も考慮する必要があります。特に「そのう炎」は挿し餌期の雛に最も多い深刻な疾患で、早期発見と適切な対処が生命を救う鍵となります。そのう炎の初期症状として、挿し餌の嘔吐、そのうからの異臭、食欲不振、体重減少などがあります。健康な雛のそのうは挿し餌後6-8時間で完全に空になりますが、そのう炎では膨らんだままになることがあります。これらの症状が確認された場合は、自己判断せず速やかに鳥専門の医師に相談してください。

補足知識:なぜ「そのう炎」は危険なの?

「そのう炎」が危険なのは、食べた物がそのうに溜まったまま消化されず、内部で異常発酵してしまうためです。発酵によって発生した細菌や毒素が体内に回り、全身的な感染症や中毒症状を引き起こします。これにより雛は急激に衰弱し、命を落とす危険性が非常に高くなります。体力のない雛にとっては、発見の遅れが致命的になることも少なくありません。だからこそ、「そのうが空になる時間」の確認が非常に重要で、少しでも異常を感じたらすぐに獣医師の診察を受ける必要があるのです。

個体差を理解した長期的な卒業サポート方法

オカメインコの挿し餌卒業は個体によって大きく異なり、画一的なアプローチでは対応できません。それぞれの雛のペースを尊重し、長期的な視点でサポートすることが、真の成功につながる重要な考え方です。

個体差を尊重した卒業スケジュールの調整法

オカメインコの挿し餌卒業時期は、早い個体で生後42日、遅い個体では75日以上と大きな幅があります。この個体差は遺伝、性格、幼少期の経験、環境刺激など複数の要因により決定され、すべて正常な範囲内の変動です。重要なのは他の雛との比較ではなく、目の前の愛鳥の成長ペースに合わせた柔軟な対応です。体重が維持され、健康状態に問題がなければ、3ヶ月以上かかる場合でも焦る必要はありません。

❤️ ゆっくりペースの子への接し方

卒業が遅い子は、怖がりだったり甘えん坊だったりすることが多いです。焦って挿し餌を急にやめると、かえって不安になり一人餌を食べなくなってしまうことも。体重が減らないことを確認しながら、夜1回の挿し餌を少し長めに続けてあげるなど、その子の安心感を優先したペース調整が成功の鍵です。

安心できる食環境の整え方と撒き餌の活用術

雛が新しい餌を試す自信と意欲を育むためには、安心できる食環境の構築が不可欠です。鳥は本能的に食事中の無防備さを警戒するため、安全で落ち着いた環境でなければリラックスして探索行動を取ることができません。効果的な食環境作りでは、ケージ内の静寂性、適切な照明、撒き餌の戦略的配置が重要な要素となります。様々な提示方法(皿、フォージングトイ、撒き餌)により、雛の自然な好奇心とフォージング欲求を最大限に引き出すことができます。

獣医師への相談タイミングと鳥専門病院の選び方

健康面での不安がある場合は、迷わず鳥専門の医師に相談することが重要です。相談すべきタイミングとして、体重が3日間連続で減少している、1日5g以上の急激な体重減少、生後3ヶ月を過ぎても卒業の兆候が見られない場合などが挙げられます。鳥専門病院の選び方では、鳥類診療の実績、専門設備の有無、緊急時対応の可否を事前に確認してください。複数の病院をリストアップし、平常時から信頼関係を築いておくことで、いざという時に迅速で適切な対応を受けることができます。

オカメインコの挿し餌に関するよくある質問【飼い主さんからのお悩み】

オカメインコの挿し餌卒業について、飼育者が抱く具体的な疑問や不安に、実践的なデータと専門的なアドバイスでお答えします。初心者から中級者まで、幅広い状況に対応できる知識を提供いたします。

生後何日頃から挿し餌卒業のサインが見られますか?

結論として、生後42-60日頃からサインが見られ始めますが、これはあくまで平均的な目安です。個体差が非常に大きいため、カレンダー上の日数だけで判断するのは非常に危険です。重要なのは、愛鳥の体重や日々の行動に表れる具体的な変化を見逃さないことです。

飼い主は日齢に一喜一憂するのではなく、目の前の雛の状態を客観的に観察する姿勢が求められます。特に体重の安定は、雛が自力で十分なカロリーを摂取できているかを示す最も信頼できる指標となります。

押さえておきたいポイント

- ✓早い雛では生後42日、遅い雛では75-90日以上かかることも正常の範囲です。

- ✓重要なのは日数ではなく、「体重安定」「興味減退」「一人餌摂取」「フン形状変化」の4サインが揃っているかです。

体重はどのくらい減ったら危険ですか?

結論として、1日に5g以上の急激な減少は危険なサインと判断すべきです。一人餌への移行期には、ある程度の体重減少(一人餌飛行前のピーク時から10%程度)は生理的な現象として見られますが、それを超える急激な減少は体調不良の兆候である可能性が高いです。

毎日の体重測定を欠かさず行い、体重の減少幅に応じて段階的に対応を判断することが、愛鳥の命を守る上で極めて重要です。

体重減少の対応目安

- ✓1日3g以内の減少:許容範囲。様子を見守ります。

- ✓3-5gの減少:要注意。挿し餌の回数や一人餌の食べ具合を再確認します。

- ✓5g以上の減少:危険信号。即座に挿し餌を再開し、保温を強化してください。

生後2ヶ月を過ぎても挿し餌を欲しがるのは普通ですか?

はい、ごく普通のことです。生後2ヶ月(約60日)という日齢はあくまで平均的な目安に過ぎません。特に甘えん坊な性格の子や、少し臆病で慎重な性格の子は、精神的な安心感を求めて平均より長く挿し餌を欲しがることがよくあります。

大切なのは、日齢で焦るのではなく、体重と行動を客観的に評価することです。体重が安定し、一人餌を少しでもついばむ様子が見られるのであれば、それは順調に成長している証拠です。

確認すべきこと

- ✓平均より卒業が遅れるのは、性格によるものが大きく、異常ではありません。

- ✓体重が安定しており、少しずつでも一人餌をついばんでいるなら問題ありません。焦らずその子のペースに合わせてあげましょう。

挿し餌を急に嫌がるようになりました。やめるべきですか?

雛が自ら挿し餌を拒否する行動は、多くの場合、自立への準備が整ったという前向きなサインです。体重が安定していることを条件に、この機会を捉えて挿し餌の回数を減らすのが賢明です。無理に食べさせようとすると、食事そのものにネガティブな印象を抱かせてしまう可能性があります。

ただし、この行動が体調不良のサインである可能性もゼロではありません。元気や体重の変化を注意深く観察し、状況に応じた適切な対応を心がけることが重要です。

状況別の対応

- ✓元気で体重が安定している場合:自立のサインです。挿し餌の回数を減らす良い機会です。

- ✓元気がない、体重が減少している場合:体調不良の可能性があります。挿し餌の温度が適切かを確認し、改善しない場合は獣医師に相談してください。

一人餌を全く食べない時はどうすればいい?

一人餌への移行が停滞している場合、雛にとって現在の食事が魅力的でない可能性があります。単に餌を置いておくだけでなく、雛の好奇心や食欲を積極的に刺激する工夫が必要です。雛が「自分で食べることは楽しい」と感じられるような環境を整えてあげることが、卒業への近道となります。

鳥は本来、採餌(フォージング)行動に多くの時間を費やす生き物です。その本能を刺激し、遊びの延長線上で食事に興味を持たせるようなアプローチが効果的です。

試してみたい工夫

- ✓豊富餌作戦: 粟穂、シード、ペレット、野菜など、様々な選択肢を同時に提供し、選ぶ楽しさを与えます。

- ✓お手本作戦: 飼い主が目の前で美味しそうに食べるフリをすることで、雛の警戒心を解き、興味を引きます。

兄弟鳥と比べて卒業が遅くても心配ない?

全く心配ありません。人間の子どもに個性があるように、オカメインコの雛も一羽一羽、成長のペースは異なります。重要なのは、他の鳥という外部の基準と比較するのではなく、その子自身の過去と現在の状態を日々観察し、成長を見守ることです。

兄弟で成長速度が違うのはごく自然なことです。焦りは禁物であり、飼い主がどっしりと構えていることが、雛の安心感にも繋がります。

個体差が生まれる理由

- ✓同じ親から生まれた兄弟でも、性格(好奇心旺盛、臆病など)や成長ペースは一羽一羽異なります。

- ✓その子のペースを尊重し、焦らずに見守ってあげることが、信頼関係の構築にも繋がります。

ジャージャー鳴きに負けそうな時の対処法は?

一人餌への移行期における「ジャージャー鳴き」は、飼い主の心を試す最大の試練かもしれません。しかし、体重が維持できているのであれば、その鳴き声は空腹ではなく「甘え」や「要求」のサインです。ここで負けてしまうと卒業が遠のいてしまうため、感情に流されず、客観的なデータに基づいて毅然とした態度を取ることが重要です。

雛は「鳴けばもらえる」と学習してしまいます。この学習をリセットし、「一人餌を食べれば褒めてもらえる」という新しい学習を促す必要があります。

効果的な接し方

- ✓鳴いている時は少し距離を置き、要求に応えない姿勢を見せます。

- ✓一人餌を食べている時や、静かにしている時にたくさん褒めてあげる、というメリハリが効果的です。

何を試しても卒業できない場合の最終手段はありますか?

あらゆる工夫を試しても卒業できない場合、飼い主だけで抱え込まず、専門家の助けを借りることが最優先です。その背景には、単純な甘えだけでなく、何らかの健康上の問題が隠れている可能性があるからです。

自己判断で対応を続けるのではなく、まずは病気の可能性を排除し、その上で効果的なアプローチを再検討するというステップが重要です。

取るべきステップ

- ✓鳥専門の獣医師に健康診断を依頼し、病気が隠れていないか確認します。

- ✓健康に問題がなければ、一度挿し餌の回数を少し前に戻して雛を安心させ、もう一度ゆっくりやり直す「リセット」が有効なことがあります。

オカメインコの挿し餌はいつまで?卒業で築く健やかな成鳥への基盤【総括】

オカメインコの挿し餌はいつまでという問いに対する答えは、生後45-75日という幅広い期間での卒業が正常であり、最も重要なのは個体差を理解した適切な判断です。体重管理による客観的データと、撒き餌への移行状況を総合的に評価することで、安全かつ確実な一人餌移行を実現できます。

特に重要なポイントは、朝夕3g以内の体重差で安定していることと、雛が自発的に撒き餌を食べる行動が確認できることです。これらの条件が3日以上継続すれば、段階的な挿し餌回数の減少を開始できます。甘え鳴きに惑わされることなく、科学的根拠に基づいた冷静な判断を心がけることが成功への鍵となります。