オカメインコの体重減少は、愛鳥の健康状態を知る最も重要なサインです。基準体重から10%以上の急激な減少は緊急事態を示し、早期発見が生命を救う鍵となります。

元気に見えても進行する慢性疾患から、換羽期による正常な変化まで、体重減少の原因は多岐にわたります。正しい測定方法と危険度判断により、隠れた病気を見抜くことができます。

オカメインコ 体重管理の実践的な知識を身につけることで、20年に及ぶ愛鳥との幸せな共生生活を安心して維持することが可能になるでしょう。

オカメインコの体重が減る原因とは?危険なサインと正常範囲の見分け方

オカメインコの健康管理において、体重は最も客観的で信頼できる指標です。オカメインコ 正常体重は個体差がありますが、成鳥の適正体重はおおむね85-110gが一般的で、基準体重から10%以上の急激な減少は緊急事態のサインとなります。

🔰 初心者向け:体重管理の基本ポイント

🏥 オカメインコの正常体重範囲【年齢別・個体差を含む】

オカメインコの体重は年齢や個体によって大きく異なるため、愛鳥の「基準体重」を把握することが重要です。

📊 年齢別体重の特徴

| 年齢 | 体重範囲 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 雛(1-1.5ヶ月) | 80-120g | 急激な成長期 | 一人餌移行で一時的減少 |

| 若鳥(2-12ヶ月) | 85-115g | 体重安定期 | 換羽による変動あり |

| 成鳥(1-10歳) | 85-110g | 最も安定した時期 | 個体差が大きい |

| 老鳥(10歳以上) | 75-105g | 筋肉量減少傾向 | 消化機能に配慮が必要 |

重要なのは「平均値」ではなく、その子の健康時の体重を「基準体重」として記録することです。愛鳥をお迎えしたら、健康な状態での体重を複数回測定し、個体固有のベースラインを確立しましょう。

⚠️ 危険な体重減少「10%ルール」の具体的な計算方法

体重減少の危険度を判断する「10%ルール」は、飼い主が獣医学的介入を決断するための重要な基準です。

🚨 緊急度別の判断基準

🤏【実践ハウツー】竜骨で触ってわかる痩せ具合チェック

体重計の数値と合わせて、愛鳥の胸の骨(竜骨)を優しく触って肉付きを確認することも重要です。これにより、見た目では分かりにくい「削痩(さくそう)」を早期に発見できます。

この触診は、愛鳥を優しく手やタオルで包み、胸の中央を縦に走る骨をそっと撫でるようにして行います。決して強く押さないように注意してください。

| 基準体重 | 5%減少 | 10%減少(危険) | 15%減少(換羽期限界) |

|---|---|---|---|

| 100g | 95g | 90g | 85g |

| 90g | 85.5g | 81g | 76.5g |

| 80g | 76g | 72g | 68g |

| 110g | 104.5g | 99g | 93.5g |

📈 体重測定が最も重要な健康指標である理由

オカメインコは被食者として「病気を隠す本能」を持っているため、外見上の変化が現れた時点では、すでに病状が深刻化している可能性があります。

💡 体重測定の優位性

これなら安心!心配いらない体重変化の3つのケース【換羽期・成長期】

すべての体重減少が病気を意味するわけではありません。オカメインコ 生理的変化には正常な体重変動があり、これらを理解することで不必要な心配を避けることができます。

🪶 換羽期による体重減少の特徴と適切な対処法

換羽期の体重減少は、新しい羽毛生成のためのエネルギー消費増加による正常な生理現象です。

🔰 初心者向け:換羽期の体重変化の見分け方

💪【実践ハウツー】換羽期を乗り切る栄養サポート

換羽期は大量のエネルギーと栄養素を消費します。食事内容を工夫することで、愛鳥の負担を軽減し、体重減少を最小限に抑えることができます。

| 段階 | 期間 | 体重変化 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 換羽開始期 | 1-2週間 | 2-5g減少 | 高タンパク食へ切り替え |

| 換羽ピーク期 | 2-4週間 | 5-15g減少 | ネクトンBIO投与、保温強化 |

| 換羽終了期 | 1-2週間 | 徐々に回復 | 栄養バランス維持 |

| 回復期 | 2-3週間 | 元の体重に近づく | 通常食に戻す |

🐣 成長期・一人餌移行期の正常な体重変化パターン

雛から成鳥への成長過程では、複数の要因による体重変動が見られます。

📊 成長期の体重変化要因

🏠 お迎え直後の環境適応による一時的な体重減少

新しい環境への適応期間中は、ストレスにより食欲不振が起こり、体重減少が見られることがあります。

| 日数 | 体重変化の目安 | 状態 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 1-3日 | 5-10g減少 | 警戒・緊張状態 | 静かな環境、無理な接触避ける |

| 4-7日 | 10-15g減少 | 環境慣れ開始 | 好物の餌を複数用意 |

| 8-14日 | 徐々に回復 | 安定期への移行 | 規則正しい生活リズム確立 |

| 15日以降 | 元の体重に近づく | 環境適応完了 | 通常の健康管理に移行 |

そのう炎?メガバク?病気が疑われる体重減少と見抜くポイント

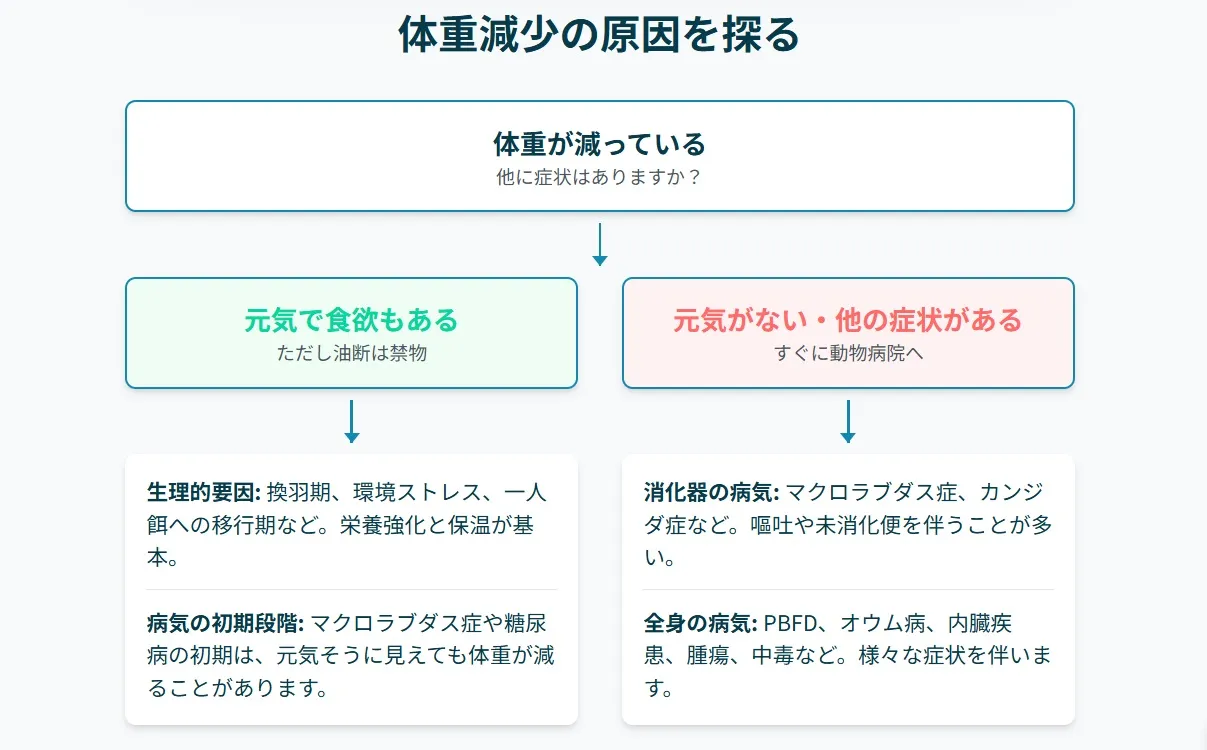

生理的要因では説明できない体重減少や、他の症状を伴う場合は、オカメインコ 病気 体重減少による可能性を疑う必要があります。早期発見と適切な対応が愛鳥の生命を守る鍵となります。

🦠 マクロラブダス症(メガバク)による慢性的な体重減少

マクロラブダス症(別名:メガバクテリア症、AGY)は「食欲があるのに痩せていく病気」として知られ、オカメインコの体重減少の主要原因のひとつです。

🔰 初心者向け:マクロラブダス症の見分け方

🔍【実践ハウツー】「未消化便」の見分け方

「未消化便」はマクロラブダス症の重要なサインですが、初心者には判断が難しいことがあります。以下の方法で確認してみましょう。

- ケージの床に敷いた紙を交換し、新しいフンを観察します。

- フンの中に、食べたシードが消化されずにそのままの形や、砕けた形で混じっていないかを目で見て確認します。

- 判断が難しい場合は、ティッシュや爪楊枝でフンを優しく崩してみてください。ザラザラとしたシードの粒が確認できれば、それは未消化便です。

健康なフンは滑らかなペースト状で、シードの粒は含まれません。一つでも未消化便を見つけたら、すぐに動物病院を受診しましょう。

| 段階 | 期間 | 症状 | 体重変化 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 数週間 | 軽度の食欲不振、軟便 | 2-5g程度の減少 |

| 進行期 | 1-2ヶ月 | 未消化便、間欠的嘔吐 | 5-15g程度の減少 |

| 重篤期 | 2-3ヶ月 | 黒色便、継続的体重減少 | 15g以上の減少 |

| 末期 | 3ヶ月以降 | 削痩、虚脱状態 | 20g以上の減少 |

💊 消化器疾患が引き起こす体重減少の特徴

消化器系の病気は栄養吸収を阻害し、体重減少を引き起こします。

🦠 主要な消化器疾患

⚡ 急性症状の特徴

😰 ストレスや環境要因による体重減少

身体的な病気ではなくても、心理的・環境的要因が体重減少を引き起こすことがあります。

| ストレス要因 | 症状 | 対処法 | 回復期間目安 |

|---|---|---|---|

| 騒音・振動 | 食欲不振、警戒行動 | 静かな場所へ移動 | 1-2週間 |

| 温度変化 | 羽膨らみ、活動性低下 | 適温維持(25-28℃) | 数日-1週間 |

| 社会的変化 | 呼び鳴き、食欲不振 | 安定したルーティン確立 | 2-4週間 |

| 発情ストレス | 過度な発情行動、疲労 | 発情抑制対策実施 | 1-3ヶ月 |

元気なのに痩せるのはなぜ?隠れた病気を見抜く「竜骨チェック」

多くの飼い主が直面する元気なのに痩せる オカメインコという現象には、重要な医学的背景があります。この状況を正しく理解することが適切な判断につながります。

🎭 元気に見えても進行する慢性疾患の特徴

オカメインコが「元気なふり」を続けられるのは、生存本能による代償機能(体の他の部分が機能を補うこと)が働いているからです。

🔰 初心者向け:隠れた病気の特徴

| 疾患 | 外見的特徴 | 体重変化 | 隠れた進行 |

|---|---|---|---|

| 初期マクロラブダス症 | 通常通りの活動 | 緩やかな減少 | 胃粘膜の慢性炎症 |

| 慢性腎疾患 | 食欲・活動性維持 | 徐々に進行する削痩 | 腎機能の段階的低下 |

| 初期の腫瘍 | 正常な行動パターン | 説明のつかない体重減少 | 腫瘍による栄養消費 |

| 軽度の肝疾患 | 活動性に大きな変化なし | 緩慢な体重減少 | 肝機能の段階的悪化 |

📊 体重データが教える真の健康状態

客観的な体重データは、主観的な観察では見落としがちな健康状態の変化を明確に示します。

👁️ 見た目に騙されない客観的判断のコツ

外見的な「元気さ」に惑わされず、総合的な判断を行うための観察ポイントを理解しましょう。

| 評価項目 | 健康時 | 要注意 | 危険信号 |

|---|---|---|---|

| 体重 | 基準値±5%以内 | 5-10%減少 | 10%以上減少(換羽期は15%以上) |

| 竜骨突起 | 両脇に筋肉、適度な丸み | やや鋭く感じる | ナイフ様に突出 |

| 食事量 | 安定した摂取量 | 10-20%減少 | 50%以上減少 |

| 活動量 | 規則的なパターン | 軽度の変化 | 明らかな低下 |

愛鳥の命を守る!正しい体重測定と健康記録の付け方

正確で継続的な体重測定は、オカメインコ 体重測定の健康管理の基盤となります。適切な機材選びから記録方法まで、実践的な管理方法を詳しく解説します。

⚖️ 適切なデジタルスケールの選び方と正確な測定手順

愛鳥の健康を守るためには、0.1g単位での正確な測定が可能なデジタルスケールが不可欠です。

🔰 初心者向け:スケール選びのポイント

| 項目 | 最小要件 | 推奨仕様 | 理想仕様 |

|---|---|---|---|

| 測定精度 | 0.1g単位 | 0.1g単位 | 0.01g単位 |

| 最大測定値 | 1kg以上 | 2kg以上 | 5kg以上 |

| 表示 | デジタル表示 | 大きな液晶 | バックライト付き |

| 機能 | 風袋引き | 自動電源OFF | データ記録機能 |

📈 体重記録の付け方とグラフ化で分かること

単発の測定値よりも、継続的な記録とその傾向分析が健康管理には重要です。

| 変化パターン | 期間 | 考えられる原因 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 安定 | 数週間-数ヶ月 | 健康状態良好 | 現状維持 |

| 緩やかな減少 | 2-4週間 | 換羽期、軽度のストレス | 原因特定と対策 |

| 急激な減少 | 数日-1週間 | 病気、強いストレス | 獣医師相談 |

| 上下変動 | 数日-2週間 | 測定誤差、環境要因 | 測定方法見直し |

🔍 体重以外にチェックすべき健康サイン

体重測定と合わせて行う総合的な健康チェックで、より正確な健康状態を把握できます。

| チェック項目 | 正常 | 要注意 | 緊急 |

|---|---|---|---|

| フンの色 | 濃い緑色-茶色 | 明るい緑色 | 黒色、血液混入 |

| フンの形 | 適度な硬さ | 軟便が続く | 水様便、粘液便 |

| 呼吸 | 静かで規則的 | やや早い | 開口呼吸、異音 |

| 活動量 | 活発 | やや不活発 | ぐったり、反応鈍い |

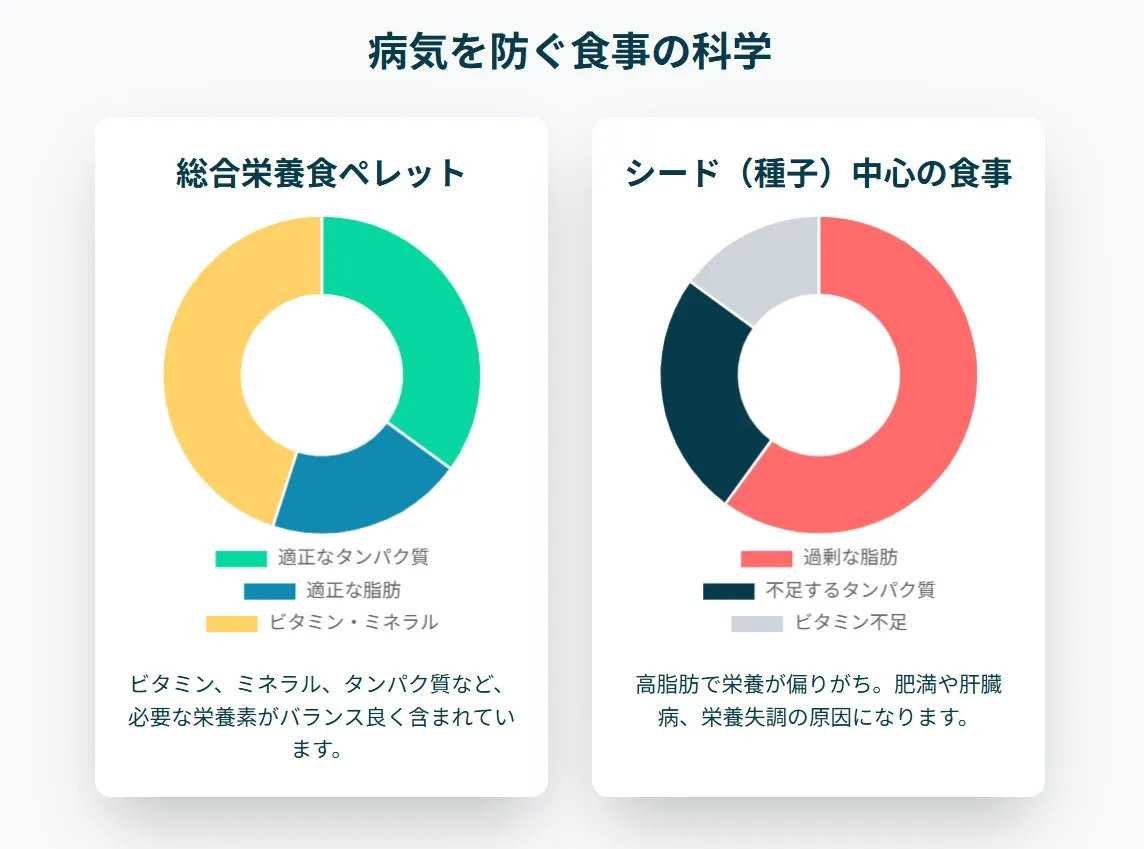

ペレットとシードを使いこなす!食事で体重をコントロールする方法

健康的な体重維持には、年齢や体調に応じた適切なオカメインコ 栄養管理が不可欠です。具体的な給餌量の計算方法から食材選択まで、実践的な体重管理方法を解説します。

🌾 年齢・体重に応じた適正給餌量の計算方法

オカメインコの1日の必要カロリーと適正給餌量は、体重と活動レベルによって決まります。

🔰 初心者向け:給餌量の基本計算

| 体重 | 成鳥(1-10歳) | 老鳥(10歳以上) | 換羽期 | 発情期 |

|---|---|---|---|---|

| 80g | 8g | 7g | 9-10g | 7g |

| 90g | 9g | 8g | 10-11g | 8g |

| 100g | 10g | 9g | 11-12g | 9g |

| 110g | 11g | 10g | 12-13g | 10g |

🌾 ペレットとシードを使い分ける体重コントロール術

食材の種類によって栄養密度とカロリーが異なるため、体重管理に応じた食材選択が重要です。

🍽️【実践ハウツー】目的別・食事メニュー例

愛鳥の体重をコントロールしたい時、以下のメニューを参考に食事内容を調整してみてください。

食事内容を急に変えると食べなくなることがあるため、1週間ほどかけてゆっくりと切り替えるのがポイントです。

| 食材 | カロリー(100g当たり) | 脂肪含有量 | 体重管理での使用 |

|---|---|---|---|

| 低脂肪ペレット | 320-350kcal | 6-8% | 体重減少・維持 |

| 通常ペレット | 350-380kcal | 10-12% | 標準的な維持 |

| シードミックス | 450-500kcal | 15-20% | 体重増加 |

| ひまわりの種 | 560kcal | 51% | 体重増加(少量) |

🔬 換羽期・成長期の栄養強化と体重管理

生理的に高い栄養需要がある時期には、適切な栄養強化により健康的な体重維持をサポートします。

ネクトンBIOは羽毛の主成分であるタンパク質合成をサポートするアミノ酸やビオチンを強化配合しており、換羽による体重減少を最小限に抑える効果があります。オーツ麦は消化しやすく栄養価が高いため、体重回復時の補助食材として活用できます。

体重何グラム減ったら病院?受診の判断基準と獣医師への伝え方

体重減少が確認された際のオカメインコ 動物病院受診について、適切な判断基準と効果的な準備方法を解説します。早期受診が愛鳥の生命を救う鍵となります。

🚨 緊急受診が必要な体重減少の症状

緊急受診の判断は以下の優先順位で行ってください:

🔰 初心者向け:緊急度の判断基準

| 緊急度 | 症状 | 体重減少 | 対応時間 |

|---|---|---|---|

| 緊急(即日) | 開口呼吸、痙攣、意識混濁 | 15%以上または70g未満 | 数時間以内 |

| 準緊急(当日) | 継続的嘔吐、黒色便 | 10-15%減少 | 当日中 |

| 早期受診(数日以内) | 食欲不振、活動性低下 | 5-10%減少 | 2-3日以内 |

| 要観察(1週間以内) | 軽度の元気消失 | 5%以内の変動 | 1週間以内 |

📋 受診前に準備すべき情報と記録

獣医師が正確な診断を下すためには、飼い主からの詳細な情報が極めて重要です。

✈️【実践ハウツー】病院へ安全に連れて行く準備

移動は鳥にとって大きなストレスです。以下の準備をして、負担を最小限に抑えましょう。

| カテゴリ | 具体的な内容 | 準備方法 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| 体重データ | 過去1-2週間の体重記録 | グラフ化して視覚的に | 最重要 |

| 症状の詳細 | いつから、どのような症状 | 時系列で整理 | 重要 |

| 食事情報 | 与えているペレット・シードの製品名 | パッケージ写真 | 重要 |

| 環境変化 | 最近の引っ越し、新しいペット等 | メモにまとめる | 普通 |

💰 動物病院での検査内容と費用の目安

鳥類専門の動物病院で行われる一般的な検査と、予想される費用について説明します。

| 検査項目 | 検査内容 | 費用目安 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 初診料 | 問診、身体検査 | 2,000-3,000円 | 30分 |

| 糞便検査 | 直接検査、染色検査 | 1,500-2,500円 | 15分 |

| 血液検査 | 血球計算、生化学検査 | 5,000-8,000円 | 30分 |

| レントゲン検査 | 2方向撮影 | 4,000-6,000円 | 15分 |

オカメインコの体重減少に関するQ&A

飼い主の皆さんからよく寄せられるオカメインコ 体重減少 質問に、具体的な数値と実践的なアドバイスでお答えします。

体重が3g減ったけど様子を見て大丈夫?

3g程度の体重減少の判断は、愛鳥の基準体重と減少の継続期間によって決まります。

基準体重90gの個体で3gの減少なら約3.3%の変化で、一般的には観察レベルの範囲内です。しかし、基準体重75gの個体で3g減少した場合は4%の変化となり、やや注意が必要になります。

🔬 判断基準の詳細

換羽期の体重減少はどこまでが正常範囲?

換羽期の体重減少は、基準体重の15%以内(最大15g程度)であれば正常範囲内とされています。

通常は換羽開始から完了まで1-2ヶ月程度で、この期間中に基準体重の15%以内の減少は生理的な現象です。たとえば、基準体重100gの個体であれば85g程度までの減少は許容範囲となります。

🔬 換羽期特有の管理ポイント

元気はあるのに体重だけ減る原因は?

「元気なのに体重が減る」現象は、複数の原因が考えられ、継続観察と検査が必要です。

最も多い原因は換羽期による一時的な減少、成長に伴う体型変化(若鳥の場合)、季節による自然な体重変動です。しかし、初期のマクロラブダス症、原虫感染(ジアルジア等)、消化不良や栄養吸収障害といった隠れた病気の可能性もあります。

🔬 隠れた病気の早期発見法

雛の体重減少はどう判断すべき?

雛の体重減少は成鳥より危険で、迅速な対応が必要です。

生後3週で70g未満、生後4週以降で70g台は緊急事態レベルです。1日5g以上の減少も異常事態として、直ちに対応が必要になります。一人餌切り替え時の体重減少は自然ですが、60g台まで減少した場合は危険です。

🔬 雛期の特別な管理基準

体重減少と一緒に黒いフンが出た場合は?

黒色便の出現は緊急事態の可能性があり、即座に受診が必要です。

黒色便は胃からの出血を示唆するメレナ・タール便で、マクロラブダス症の典型的症状や消化管出血の危険信号となります。体重減少と合わせて現れた場合は重篤な病気の可能性が高く、正常では見られない異常所見です。

🔬 緊急時の適切な対応

お迎え直後の体重減少はいつまで続く?

お迎え直後の体重減少は通常1-2週間で安定しますが、基準体重の20%を超える減少は危険です。

一般的な減少幅は基準体重の15-20%以内(例:100gの個体なら15-20g程度)で、期間は1-2週間で底打ちします。原因は環境変化、新しい餌への適応、飼い主や環境への警戒心などが挙げられます。

🔬 危険な兆候と対応策

老鳥の体重減少で特に注意すべき点は?

老鳥(10歳以上)の体重減少は、加齢に伴う身体機能の低下を考慮した特別な管理が必要です。

消化機能の低下、関節症による採食困難、基礎代謝の変化により、健康な老鳥でも徐々に体重減少する傾向があります。しかし、腫瘍や心臓病、白内障などの加齢性疾患のリスクも高まるため、より注意深い観察が必要です。

🔬 老鳥特有の管理方法

多頭飼いで1羽だけ痩せている場合の対処法は?

多頭飼いで特定の個体のみ体重減少している場合は、個体別の原因特定と対策が必要です。

他の個体との競争による摂食不足、いじめや序列による心理的ストレス、個体特有の病気や体質的要因などが考えられます。群れの中で弱い立場にある個体は、他の鳥に遠慮して十分に食べられない場合があります。

🔬 多頭飼い特有の対策

食事制限での体重管理は安全にできる?

適切な方法であれば、食事制限による体重管理は安全に実施できます。

基本原則は1日の適正給餌量(体重×0.1)を基準とし、1g単位での慎重な調整を行うことです。急激な制限は危険なため、週単位で少しずつ調整し、体重変化を観察しながら最適量を見つけます。

🔬 安全な食事制限の実施方法

体重は戻ったけど再発防止のポイントは?

体重回復後の再発防止には、原因の根本的解決と継続的な予防策が重要です。

回復に至った要因の分析と維持、定期的な健康チェックの継続、環境やストレス要因の改善、適切な栄養管理の継続が基本となります。一度体重減少を経験した個体は、同じ原因で再発するリスクが高いため、予防的な管理が不可欠です。

🔬 効果的な再発防止策

サプリメントで体重減少は改善できる?

サプリメントは体重減少の根本治療ではなく、栄養サポートとしての補助的役割です。

原因が栄養不足や換羽期による高い栄養需要の場合は、適切なサプリメントが有効です。ネクトンS(総合ビタミン・ミネラル/シード食メインなら必須)、ネクトンBIO(換羽期専用)、プロバイオティクス製剤などが代表的な選択肢となります。

🔬 サプリメント使用の適切な判断

季節による体重変動はどの程度が正常?

季節的な体重変動は2-5g程度の範囲内であれば正常な生理現象です。

春秋の換羽期には基準体重の15%程度の減少、冬季には寒さに備えて2-3g程度の増加、夏季には暑さで食欲がやや減退して軽度の減少が見られることがあります。これらは環境への適応反応として正常な変化です。

🔬 季節変動の管理ポイント

発情期の体重変化への対処法は?

発情期の体重変化は、ホルモンバランスの変化による自然な現象ですが、適切な管理が必要です。

オスの場合は求愛活動による体重減少、メスの場合は産卵準備による一時的な体重増加とその後の減少が見られます。過度な発情は体力消耗により深刻な体重減少を引き起こす可能性があります。

🔬 発情期の体重管理

体重測定を嫌がる鳥への対処法は?

体重測定を嫌がる鳥には、段階的な慣らしと正の強化が効果的です。

スケールへの恐怖心を取り除き、測定を楽しい経験として認識させることが重要です。無理な保定は避け、鳥のペースに合わせた段階的なトレーニングを行います。

🔬 測定トレーニングの実践方法

複数の個体で体重減少パターンが違う理由は?

個体ごとに体重減少パターンが異なるのは、遺伝的素質、年齢、体質、過去の病歴、ストレス耐性などの個体差によるものです。

同じ環境で飼育していても、個体差により病気への感受性、換羽期の体重変動幅、環境変化への適応能力、食事の好みなどが大きく異なります。特に若鳥と老鳥、オスとメス、品種による違いも影響します。

🔬 個体差に応じた管理方法

体重記録をつけ始めるのに最適な時期は?

体重記録は愛鳥をお迎えした日から開始することが理想です。

健康な状態での基準体重を確立するため、お迎え後1-2週間の環境適応期間を経て安定した体重を複数回測定し、個体固有のベースラインを設定します。すでに飼育中の場合は、健康な時点からでも記録を開始することで十分に価値があります。

🔬 記録開始のタイミング

総括:体重管理でオカメインコの健康寿命を延ばすために

オカメインコの体重減少は、正常な生理現象から生命に関わる重篤な病気まで幅広い原因があります。最も重要なのは、日々の正確な体重測定と総合的な健康観察により、早期に異常を発見することです。

愛鳥の健康を守る「体重管理の黄金原則」は、客観的な日々のモニタリング(0.1g単位のデジタルスケールによる毎朝の測定)、基準体重からの変化率による危険度判断(5%で注意、10%で緊急対応、換羽期は15%まで許容)、生理的変化の正しい理解(換羽期・お迎え直後・成長期の体重変動パターン習得)という3つの柱から成り立っています。

🌟 愛鳥家へのメッセージ 🌟

「元気なのに痩せる」現象は決して軽視してはならず、隠れた慢性疾患の重要なサインである可能性があります。適切な体重管理システムにより、愛鳥の生命を守る最も確実な手段を実践し、オカメインコ 健康寿命を最大限に延ばすことが可能になるのです。