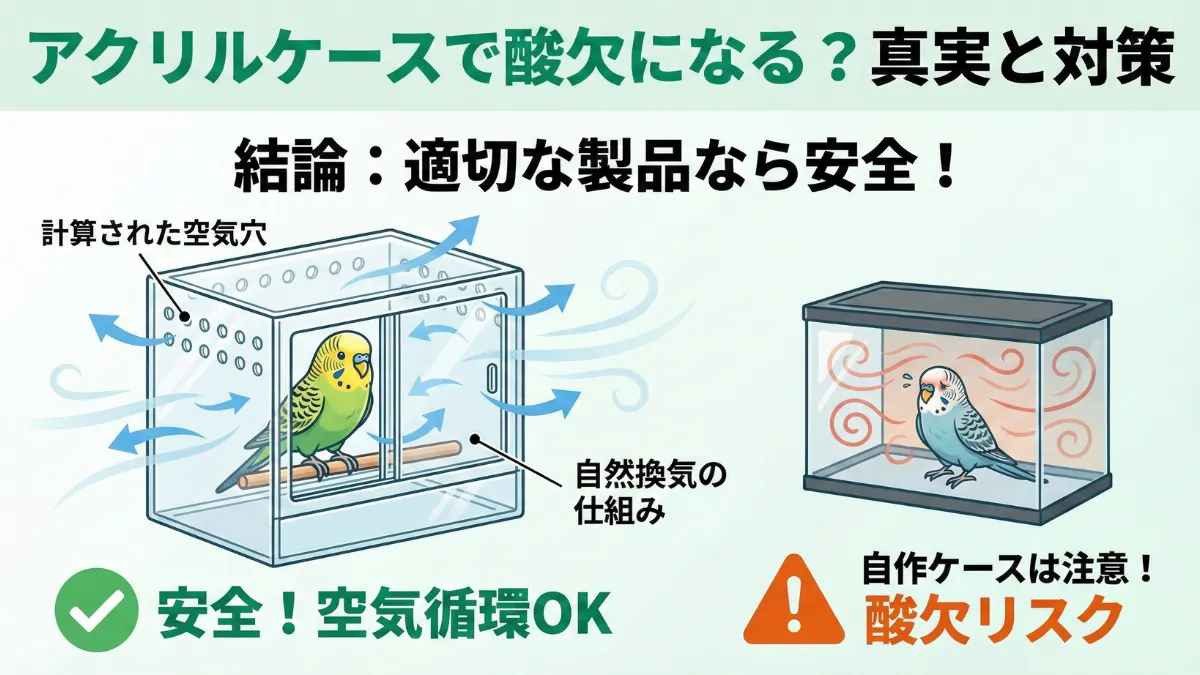

【リスク1】アクリルケースで「酸欠」になる?真実と対策

最も多い懸念ですが、結論は「適切な製品を選び、普通に使っていれば酸欠にはならない」です。

専用メーカーのケースが安全な理由は以下の通りです。

- 計算された空気穴: アクリル工房やバードモアなどの専用品には、側面に適切な数(4〜8個程度)の空気穴が開けられています。

- 自然換気の仕組み: 扉の隙間やコード穴からも空気が出入りするため、窒息するほどの密閉状態にはなりません。

- 自作ケースは注意: 水槽を逆さまにする、衣装ケースを改造するなど、空気の流れを計算していない自作ケースは酸欠のリスクがあります。

【リスク2】本当に怖いのは酸欠より「熱中症」

酸欠よりも現実的に起こりやすく、命に関わるのが「夏場の温度上昇」です。アクリルケースは「温室」と同じ構造なので、対策を誤ると内部温度が急激に上昇します。

夏場に絶対やってはいけないNG行動

- 直射日光に当てる(厳禁): 窓際は絶対にNGです。数分でサウナ状態になり、インコが落鳥する危険があります。必ず日の当たらない場所に設置してください。

- エアコンなしで閉め切る: 夏場はエアコンによる室温管理(28℃前後)が必須です。不在時は扉を開けっ放しにするか、金網の上蓋を外すなどの対策が必要です。

夏場の温度管理については、熱中症を防ぐための具体的な対策を別記事で詳しく解説しています。

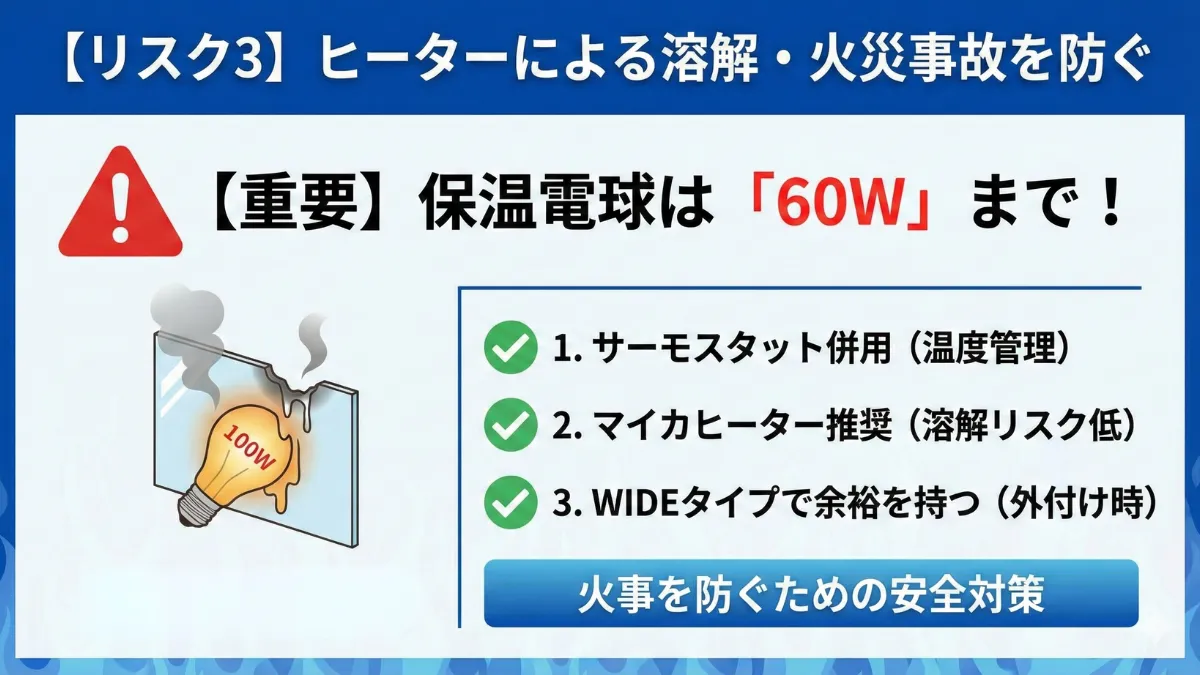

【リスク3】ヒーターによる溶解・火災事故を防ぐ

冬場、保温電球(ペットヒーター)をアクリル板のすぐ近くに設置すると、熱でアクリルが溶けたり変形したりすることがあります。最悪の場合、火災につながる恐れもあります。

【重要】保温電球は「60W」まで!

アクリルケース内で使用する保温電球は、最大でも60Wまでにしてください。

100Wの電球は発熱量が非常に高く、アクリル板を溶かしたり、ケース内の温度を危険なレベルまで上昇させるリスクが高まります。

※北海道などの寒冷地でパワー不足を感じる場合は、100Wにするのではなく、部屋全体の温度(エアコン)を上げるか、マイカヒーターを併用してください。

ヒーター使用時の火事リスクや、留守番中の安全対策については以下の記事で詳しく解説しています。

「見えない空気」を管理する!ワンランク上の安全対策

「それでもやっぱり酸欠や空気が心配…」という心配性の飼い主さんには、テクノロジーを使った解決策をおすすめします。「空気を見える化」し「強制的に換気する」ことで、リスクを限りなくゼロに近づけることができます。

① USB吸気ファンで強制換気

市販されている「USB冷却ファン」(ルーターやPCの冷却用として売られているもの)をケースの空気穴付近に設置することで、強制的に空気の流れを作ります。

設置のポイント

- 向きに注意: 風をケースの中に「送り込む(吸気)」向きで設置してください。

- 購入する商品: 「USB冷却ファン」「ルーター冷却ファン」などの名称で販売されているものでOKです。

メリット

夏場の熱気こもりを解消し、常に新鮮な酸素を供給できます。脂粉やニオイ対策にも効果的です。

② CO2モニターで「息苦しさ」を見える化

「空気穴は足りているか?」と不安になるのは、空気が見えないからです。SwitchBotなどのCO2モニター(二酸化炭素濃度計)をケース内に設置すれば、スマホで数値を確認できます。

安全の目安(CO2濃度)

- 〜1000ppm: きれいな空気(換気十分)

- 1000〜1500ppm: 少し空気が悪い(換気推奨)

- 1500ppm〜: 悪い空気(すぐに換気が必要!)

外出先からスマホで確認する方法

SwitchBotを使って外出先から通知を受け取るには、「モニター本体」と「ハブ」の2つが必要です。以下の手順で設定します。

-

必要なものを揃える:

・CO2モニター本体(SwitchBot CO2センサー等)

・SwitchBot ハブ(ハブ2 または ハブミニ) -

アプリで連携:

スマホにSwitchBotアプリを入れ、モニターとハブをWi-Fi接続します。これで外出先からデータが見れるようになります。 -

アラート設定(シーン):

アプリの「オートメーション」設定で、「もしCO2濃度が1500ppmを超えたら → スマホに通知を送る」と設定します。これで異常時にすぐ気づけます。

SwitchBotを活用した温度管理や見守りについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

実はメリット大!アクリルケースは「愛鳥を守るシェルター」になる

ここまでリスクと対策を解説しましたが、正しく運用すれば、アクリルケースは「外の危険から愛鳥を守る最強の防具」になります。

アクリルケースは単なる保温器具ではありません。以下のような「家庭内に潜む命の危険」から、物理的に愛鳥を隔離し、守ることができる唯一のアイテムです。

キッチンでのテフロン加熱、防水スプレー、殺虫剤など、インコにとって致死的なガスが部屋に流れても、ケースがあれば即死を免れる「時間稼ぎ」になります。

放鳥していない時、他のペット(犬や猫)のいたずらや、子供が指を入れる事故、地震による落下物からもケージを物理的にガードします。

安全に使うならこのメーカー!おすすめ3選

酸欠や中毒のリスクを最小限に抑える、設計がしっかりした信頼できる3大メーカーを紹介します。安い自作キットやノーブランド品よりも、命を預けるならこちらが安心です。

それぞれの詳細な比較やレビューは、以下の記事で解説しています。

各メーカーの詳細レビューや、防音効果について知りたい方は以下の記事もおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 夜寝る時は扉を閉めても大丈夫ですか?

A. 基本的には大丈夫です。

- 夜間は温度が下がるため、保温のために扉を閉めるのが一般的です。

- ただし、「おやすみカバー」をケースの上から掛ける場合は、側面の空気穴まで塞いでしまわないよう注意してください。

Q. アクリルケース特有の匂いはありますか?

A. 開封直後は匂うことがあります。

- 新品の接着式ケース(アクリル工房など)は、接着剤の匂いが残っている場合があります。

- インコは呼吸器が敏感なので、風通しの良い場所で1〜2日陰干しして匂いが完全に消えてから使用を開始してください。

正しい知識があれば、アクリルケースは安全です【総括】

「酸欠」や「熱中症」といったアクリルケースのリスクは、ケースそのものが悪いのではなく、「換気不足・直射日光・サイズ選び」といった使い方の間違いによって起こります。

適切なメーカー品を選び、夏場は吸気ファンやCO2モニターで見守りを強化すれば、アクリルケースは愛鳥を「寒さ・騒音・有毒ガス・事故」から守ってくれる、これ以上ない頼もしいシェルターになります。

不安な点は信頼できるメーカー品を選ぶことで解消し、愛鳥との暖かく快適な生活を手に入れてください。