オカメインコ雛1ヶ月の成長過程|週齢別の体重推移と行動の変化

オカメインコの雛にとって、生後1ヶ月(4週齢)前後は、幼鳥から若鳥へと変貌を遂げる最も劇的かつ重要な成長期です。羽が生えそろい、体重はピークを迎え、鳴き声や行動にも日々変化が見られます。この「成長と発育」の過程を、ブリーダーならではの具体的な数値と共に正しく理解することが、雛の健全な将来を約束する鍵となります。

🐣 生後1ヶ月の主な成長マイルストーン

この時期の雛は、外見だけでなく内面的にも目まぐるしく成長します。特に重要となる成長の変化を、具体的な数値目標と共にまとめました。ブリーダー経験から言えることは、この時期の成長の速さは本当に驚異的だということです。昨日できなかったことが今日できるようになる、そんな感動的な瞬間の連続なのです。

✅ この時期に見られる重要な変化

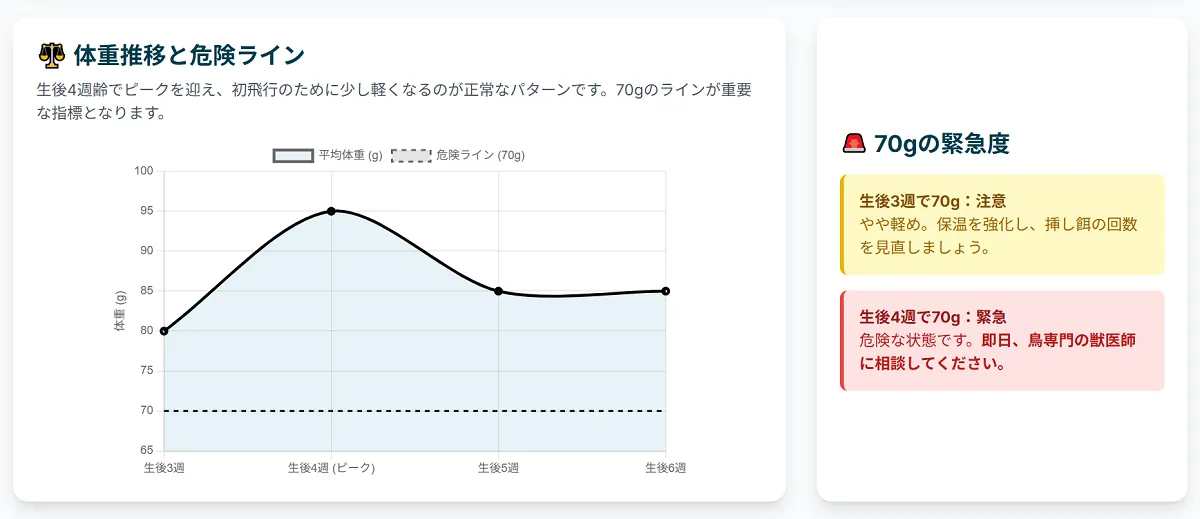

- 🌱📊 体重:生後4週齢で標準85-95gのピークに達し、その後、初飛行に向けて自然な減少が始まります。毎日の体重測定で、この推移を記録することが健康管理の要です。

- 🌱🪶 羽毛:綿羽が抜け、胸部や腹部がしっかりとした羽毛で覆われ、自力での体温維持能力が向上します。ふわふわの綿羽から、光沢のある美しい羽毛への変化は、見ていて感動的です。

💡 用語解説:綿羽(めんう)とは?

雛鳥の時期だけに見られる、保温性の高い産毛のような羽のことです。成鳥の羽が生えそろうにつれて、自然と抜け落ちていきます。 - 🌱🍚 食事:挿し餌から一人餌への移行が始まる時期です。床に撒いた粟穂やペレットに興味を示し始めますが、完全移行は生後1.5〜2ヶ月以降です。挿し餌の回数、温度、一人餌への移行手順など、詳しい食事管理については雛の食事の専門記事で解説しています。

💡 用語解説:そのうとは?

鳥類特有の器官で、食道の一部が膨らんだ袋状の部分です。食べたものを一時的に貯蔵し、ふやかしてから胃に送る役割があります。雛の健康状態を知る上で非常に重要な器官です。 - 🌱🎵 行動:鳴き声のバリエーションが増え、飛ぶための羽ばたきの練習や、直径1.5cm程度の止まり木に乗り始めるようになります。特に羽ばたきの練習は、初飛行に向けた大切な準備運動です。

体つきの変化|1ヶ月齢の標準体重と健康チェックのポイント

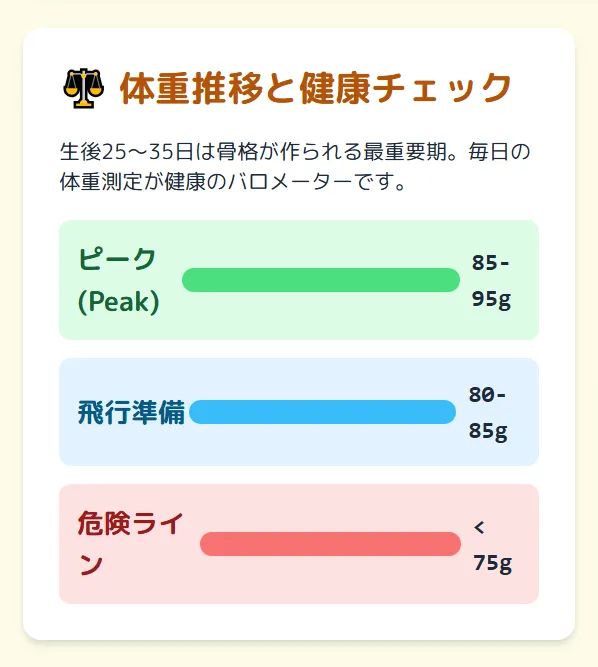

生後25〜35日は「骨格形成期」と呼ばれる最重要期であり、この時期の栄養摂取が成鳥になった時の体格を決定します。日々の体重管理と健康チェックは、目に見えない体調の変化を捉える最も重要な指標です。この時期特有の体重の動きと、ブリーダーが実践する多角的な健康チェックのコツを解説します。

🦴 生後25〜35日は骨格形成の最重要期|成鳥の体格を決める時期

生後25〜35日(約1ヶ月前後)は、骨格が急速に発達する最重要期です。この時期に十分な栄養を摂取できるかどうかで、成鳥になった時の体重や体格が決まると言っても過言ではありません。ブリーダーとしての経験上、特にルチノーの雛はノーマルグレーの雛に比べて、羽が生えそろうのがゆっくりな傾向があると感じています。もちろん個体差が一番の要因ですが、栄養状態が影響している可能性も考えられます。

ブリーダーとして長年の経験から実感しているのは、この時期にしっかり食べた雛は、成鳥時に標準体重(90〜100g)をキープしやすく、体つきもがっしりとして健康的に育つということです。

💡 なぜこの時期が「骨格形成の最重要期」なの?

鳥類の骨は、一度成鳥になると固まってしまい、それ以上大きく成長することはありません。そのため、骨の太さや密度は、完全に骨が固まる前の雛の時期、特に急速に成長するこの時期の栄養状態によって決まります。この時期の栄養が、生涯にわたる丈夫な体の基礎となるのです。

しかし、この大切な時期に注意すべきなのが、環境変化によるストレスと食欲減退です。特にお迎え直後は、新しい環境への警戒心から一時的に食欲が減退することがあります。これは雛の防衛本能による正常な反応ですが、長引く場合は注意が必要です。また、温度変化にも敏感で、適切な温度管理(28〜30℃)を怠ると、一晩で衰弱してしまうこともあります。

ブリーダーとしての私の実践は、この骨格形成期においては「とにかく食べさせる」ことを最優先することです。挿し餌の回数を増やしたり、雛が好む適温に調整したり、あらゆる工夫をして食欲を引き出します。環境が変わっても食欲を維持できるよう、お迎え前から様々な環境音に慣れさせておくことも大切です。この時期の栄養が将来の健康を左右するのですから、手を抜くわけにはいきません。

⚖️ 生後1ヶ月の標準体重と簡単チェック

生後4週齢(1ヶ月)頃の標準体重は85〜95gです。体重は毎日、朝一番の挿し餌前に0.1g単位で測定し、この範囲内で安定しているかを確認しましょう。ピークを迎えた後、初飛行に向けて自然に5〜10g程度減少することがありますが、これは正常な発育です。

ただし、80gを下回る場合や、急激な体重減少(1日で5g以上)が見られる場合は要注意です。体調不良や挿し餌の量が足りていない可能性があるため、すぐに鳥専門の獣医師に相談しましょう。

毎日の体重記録は健康管理の基本です。0.1g単位で測定し、グラフ化して傾向を把握しましょう。体重の詳しい週齢別推移、危険ラインの見極め方、体重が増えない場合の対処法、記録方法の詳細については、体重管理の専門記事で詳しく解説しています。

🏥 【実践】雛の総合健康チェックリスト

体力がまだ不安定なこの時期は、日々の小さなサインを見逃さないことが重要です。以下のチェックリストを参考に、毎日の触れ合いの時間に健康状態を確認する習慣をつけましょう。ブリーダーとして、朝一番にこのチェックを行うことで、多くの雛を健康に育ててきました。

- ① 目と鼻

- 目はパッチリと開き、輝きがあるか。目ヤニや涙、鼻水が出ていないかチェックします。健康な雛の目は、好奇心に満ちてキラキラと輝いています。

- ② 羽と体つき

- 羽にはツヤがあり、体に張りがあるか確認しましょう。骨格がゴツゴツと浮き出ている場合は、栄養不足や体重減少のサインです。健康な雛は、触ると適度な弾力を感じます。

- ③ フンの状態

- 形がしっかりあり、濃い緑色と白い尿酸が正常です。水っぽすぎたり、未消化の粒が混ざっていないかチェックします。フンの状態は消化器系の健康を示す重要な指標です。

- ④ そのうの状態

- 挿し餌後には柔らかく膨らみ、次の食事まで(6〜8時間)には完全に空になっているかを確認します。そのう(食べたものを一時的に貯める器官)が空にならない場合は、すぐに獣医師に相談してください。

- ⑤ 呼吸の様子

- 普段から口を開けてハァハァと呼吸(開口呼吸)していないか観察します。開口呼吸は呼吸器疾患や暑さによる異常のサインです。

💡 補足:なぜ開口呼吸は危険なの?

鳥は普段、鼻(鼻孔)で静かに呼吸しています。犬のように口を開けて呼吸することで体温を調節する習性がないため、開口呼吸は「苦しい」「暑すぎる」といった異常事態を示している重要なサインなのです。 - ⑥ 行動の様子

- 常に羽を膨らませてじっとしている(膨羽)のは、体調不良の代表的なサインです。健康な雛は、起きている時間は活発に動き回り、好奇心旺盛に周囲を観察しています。

💡 補足:なぜ羽を膨らませるの?(膨羽)

これは、羽と体の間に空気の層を作り、体温が外に逃げるのを防ぐための行動です。つまり、寒さを感じていたり、病気などで体力が落ちて体温を維持するのが難しくなっていたりするサインと考えられます。 - ⑦ 骨格の異常

- 挿し餌を与えようとした時に口が開かない、開きにくい場合は、カルシウム不足の可能性があります。すぐに獣医師に相談し、適切な栄養補給を行いましょう。

- ⑧ 睡眠時間と睡眠の質

- 生後1ヶ月の雛は1日12〜14時間程度眠ります。健康な雛は夜間にぐっすり眠り、朝の挿し餌の時間になるとしっかり目を覚まします。寝起きの良さは健康のバロメーターです。詳しい睡眠時間の目安、週齢別の睡眠パターン、安眠環境の作り方、注意が必要な寝方については、雛の寝方の専門記事で解説しています。

行動の発達|鳴き声の変化と自立への準備

体だけでなく、行動にも大きな成長が見られるのが生後1ヶ月の特徴です。鳴き声に隠された気持ちを理解し、正しいスキンシップでベタ慣れの土台を築き、自立へのステップを温かく見守りましょう。この時期のコミュニケーションの取り方が、将来の雛の性格を大きく左右します。

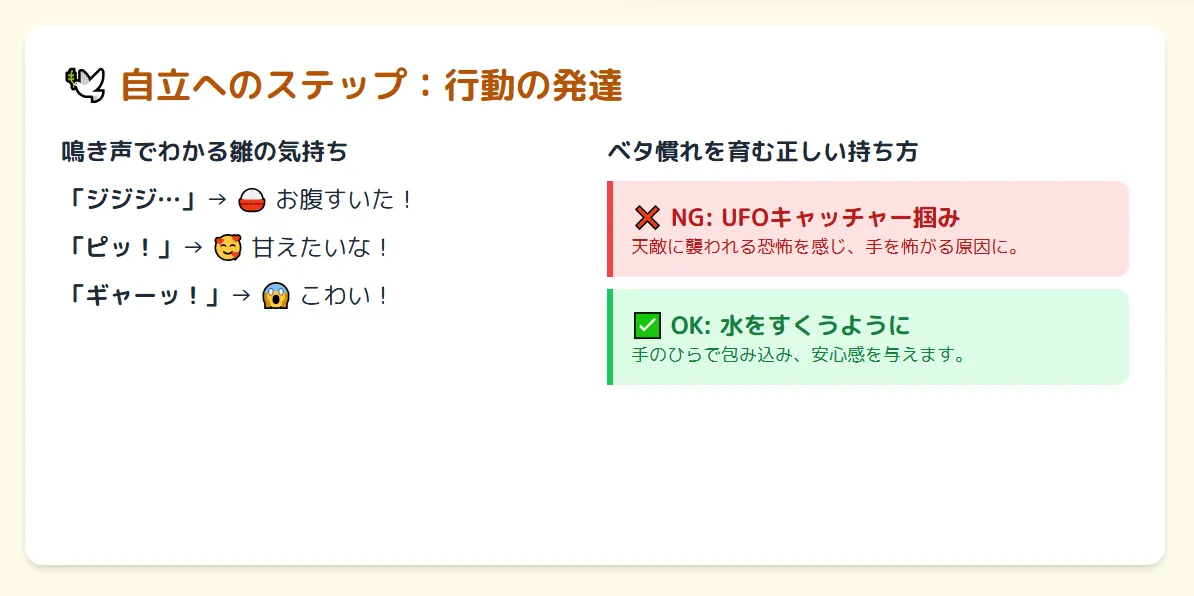

🔊 鳴き声で読み解く!雛の気持ちとコミュニケーション

雛は様々な鳴き声を使い分け、自分の気持ちを伝えようとします。鳴き声の意味を知ることで、より深いコミュニケーションが可能になります。雛の鳴き声を聞き分けることは、健康チェックの一環でもあります。

- 🔊「ジジジ…」「ジャージャー…」:挿し餌を強くねだる時の声です。お腹が空いているサインですので、そのうの状態を確認して適切に給餌しましょう。

- 🔊「ピッ!」「ピピッ!」:飼い主を呼んだり、甘えたりする時の呼び鳴きです。不安な時にもこの声を出します。優しく声をかけたり、手のひらで包んであげたりすることで、安心感を与えられます。

- 🔊「ギャーッ!」:何かに驚いたり、恐怖を感じたりした時の警戒音です。この声が聞こえたら、周囲に危険なものがないか確認し、雛を落ち着かせてあげましょう。

🤲 ベタ慣れを育む雛の正しい持ち方|将来の性格を決める重要技術

この時期の持ち方が、将来のベタ慣れ度を左右すると言っても過言ではありません。間違った持ち方は手への恐怖心を形成し、噛みつき行動の原因になります。逆に、正しい持ち方を習慣化することで、雛は手を「安全で温かい場所」と認識し、飼い主との信頼関係が深まります。ブリーダーとして、この技術は必ず新しい飼い主さんにお伝えする最重要ポイントです。

❌ NGな持ち方「UFOキャッチャー掴み」

上から覆いかぶさるように掴む持ち方は、絶対に避けてください。雛にとっては、捕食者(猛禽類)に襲われる時と同じ恐怖体験になります。この持ち方を繰り返すと、手を見ただけで逃げる、手に乗せようとすると噛みつく、といった問題行動に発展します。人間にとっては何気ない動作でも、雛にとっては命の危機を感じる瞬間なのです。

✅ OKな持ち方「水をすくうように」

両脇から優しくすくい上げ、手のひらで包み込むように支える持ち方が理想です。雛の視界に、手がゆっくりと下から入ってくるようにすることがポイントです。この持ち方だと、雛は母鳥の翼に包まれているような安心感を覚えます。ブリーダーとして実感しているのは、この持ち方で育てた雛は、生後2〜3ヶ月で自然と手に乗りたがるようになるということです。

🌟 挿し餌後のアフターケア

挿し餌を与えた後、そのまますぐにケースに戻すのではなく、手のひらで5〜10分間温めてあげましょう。この時間が、「手=温かくて安心できる場所」という認識を雛の心に刷り込みます。この積み重ねこそがベタ慣れの土台になると確信しています。手のひらで温められながらウトウトと眠りにつく雛の姿は、信頼関係が築けている証拠です。

| 持ち方 | 雛の感じ方 | 将来への影響 |

|---|---|---|

| ❌ 上から掴む | 捕食者に襲われる恐怖 | 手を怖がる、噛みつく、手に乗らない |

| ✅ 両脇からすくう | 温かい巣や母鳥の翼の感覚 | 手に乗りたがる、ベタ慣れに育つ |

🪶 羽ばたきの練習と止まり木に乗り始める時期

生後30日を過ぎたあたりから、ケースの中で翼を力強く広げ、バタバタと羽ばたきの練習を始めます。これは、飛び立つための筋力を鍛えている証拠です。ほぼ同時期に、これまで床で過ごしていた雛が、おぼつかない足取りで止まり木(直径1.5cm程度)に挑戦し始めます。

最初はバランスを崩して落ちてしまうこともありますが、そっと見守ってあげましょう。手を出しすぎると、雛が自分で学ぶ機会を奪ってしまいます。これらの行動は、雛の運動能力が着実に発達している証であり、初飛行へのカウントダウンが始まった合図でもあります。

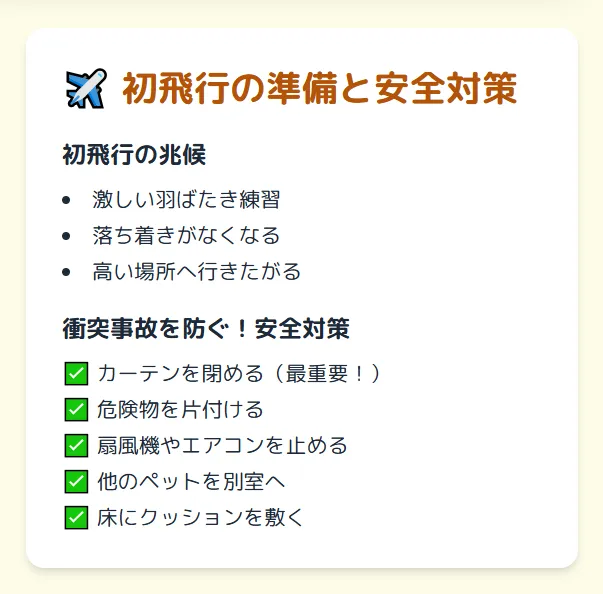

初飛行の準備と安全対策|1ヶ月齢の最大イベント

生後26〜35日(平均30日)に訪れる初飛行は、雛の成長における最大のマイルストーンです。激しい羽ばたきや落ち着かない様子が兆候として現れます。しかし、初飛行直後の雛は飛行技術が未熟で、壁や窓への衝突リスクが高いため、事前の安全対策が必須です。初飛行前後に体重が5〜10g減少するのは正常な成長の証ですので、心配いりません。

📅 初飛行はいつ?|生後26〜35日が目安、平均30日

個体差はありますが、多くの雛は生後26〜35日の間に初飛行を迎えます。たくさんの雛を見てきた経験では、平均すると生後30日前後が最も多いタイミングです。初飛行のタイミングは、羽の発育状況と体重に大きく左右されます。

初飛行の準備が整う条件は以下の3つです:

- ✓風切羽(翼の先端の長い羽)が十分に伸びている

💡 用語解説:風切羽(かざきりばね)とは?

翼の一番外側にある、長くて丈夫な羽のことです。飛行機でいう主翼の役割を果たし、空気を捉えて体を浮かせる力(揚力)を生み出すための、飛行に最も重要な羽です。 - ✓体重がピーク(85〜95g)に達している

- ✓羽ばたきの筋力がついている(ケース内で力強く羽ばたける)

これらの条件が揃った時、雛は自ら飛び立つ準備ができたと判断し、初飛行に挑戦します。焦って無理に飛ばそうとする必要はありません。雛が自分のタイミングで飛び立つのを、温かく見守りましょう。

👀 初飛行の兆候と見守り方

初飛行が近づくと、雛は以下のような兆候を見せ始めます。これらのサインが見られたら、初飛行への準備を整えましょう。

- 🪶激しい羽ばたき練習が増える(1日に何度も繰り返す)

- 🪶ケース内で落ち着かず、上を見上げる仕草が増える

- 🪶止まり木の上でバランスを取りながら羽ばたく

- 🪶飼い主の肩や頭に向かって飛びつこうとする素振りを見せる

見守り方として大切なのは、無理に飛ばそうとしないことです。雛が自ら飛び立つのを温かく見守りましょう。初飛行の瞬間に立ち会えることは本当に感動的な体験です。雛が初めて自分の翼で宙に浮いた瞬間、小さな命の大きな一歩を目の当たりにします。

🛡️ 初飛行後の安全対策|壁・窓への衝突を防ぐ

初飛行直後の雛は飛行技術が未熟で、方向転換やブレーキがうまくできません。そのため、壁や窓ガラスに衝突するリスクが非常に高くなります。事前の環境整備で事故を防ぐことが、飼い主の重要な責任です。

✅ 初飛行前の安全対策チェックリスト

- ✅カーテンを閉める(窓ガラスへの衝突を防ぐ最重要対策)

- ✅観葉植物や尖った物を片付ける(衝突時の怪我を防ぐ)

- ✅扇風機・エアコンの風を止める(風で飛行コースが乱れる)

- ✅他のペット(犬・猫)を別室に隔離する(パニックになった雛を襲う危険)

- ✅初飛行は明るい時間帯、飼い主が在宅時に(すぐ対応できる状況を作る)

- ✅部屋の床にクッションや毛布を敷いておく(墜落時の衝撃を和らげる)

初飛行時の事故は本当に心が痛みます。ちょっとした準備不足が、取り返しのつかない結果を招くこともあります。初飛行の兆候が見られたら、必ずこのチェックリストを実行してください。

⚖️ 初飛行と体重の関係|5〜10g減少は正常

初飛行前後で体重が5〜10g減少するのは、正常な成長過程です。飛ぶための筋力をつけるため、体脂肪が消費されることによる自然な現象です。ピーク体重(85〜95g)から80〜85gへの減少は、心配する必要はありません。

ほぼ全ての雛が初飛行後に体重減少を経験します。これは、体を軽くして飛行に適した体つきに変化している証拠です。ただし、75g以下に落ちる場合は要注意です。極端な体重減少は、体調不良や栄養不足のサインである可能性があります。

重要なのは、食欲があり元気であるかどうかです。体重が少し減っていても、挿し餌をしっかり食べ、活発に動き回っているなら問題ありません。逆に、体重減少に加えて食欲不振や元気消失が見られる場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

初飛行を成功させた雛は、次のステップとしてケージデビューを目指します。ケージでの生活に慣れることで、雛は自立への大きな一歩を踏み出すのです。

1ヶ月のオカメ雛の成長に関するよくある質問【飼い主さんからのお悩み】

生後1ヶ月の雛の「成長と発育」に関して、飼い主さんからよく寄せられる質問にお答えします。

体重記録は何に記録すればいいですか?

スマホの体重記録アプリやスプレッドシート(Excel、Googleスプレッドシート)が便利です。グラフ化が自動でできるため、増減の傾向を視覚的に把握できます。手書きのノートでも問題ありません。

デジタル記録のメリットは、日付を入力すれば自動でグラフ化され、体重の推移が一目で分かることです。異常な増減パターンも早期発見しやすくなります。詳しい記録方法、記録すべき項目、動物病院での活用法については、体重管理の専門記事で解説しています。

📝 記録方法の選択肢

- ✓スマホアプリ:自動グラフ化、通知機能で測定忘れ防止

- ✓スプレッドシート:PCとスマホで共有可能、カスタマイズ自由

- ✓手書きノート:デジタル機器が苦手な方でも確実に記録可能

雛を持つ時、上から掴むのは良くないのでしょうか?

はい、上から掴む「UFOキャッチャー掴み」は、雛に恐怖心を与え、将来の噛みつき行動の原因になるため避けるべきです。両脇から水をすくうように優しく持ち上げ、手のひらで包み込むように支えてください。

挿し餌後に手のひらで5〜10分温める習慣をつけると、「手=温かくて安心できる場所」と認識し、ベタ慣れに育ちます。この積み重ねが将来の信頼関係を築く土台になると確信しています。正しい持ち方を今日から実践してください。

🤲 正しい持ち方のポイント

- ✓両脇から下方向にゆっくり手を入れる

- ✓手のひら全体で優しく包み込むように支える

- ✓挿し餌後は5〜10分間手のひらで温めてあげる

フンが水っぽいのですが、病気でしょうか?

挿し餌の水分量が多いと、一時的にフンが水っぽくなることはあります。元気で食欲があれば心配いらないケースがほとんどです。

ただし、フンの色がいつもと違う(黄色っぽい、赤っぽい、真っ黒など)、膨らんで元気がない、食欲不振といった他の症状と併発している場合は、病気の可能性も考えられます。特に下痢が続く場合は、細菌感染や消化器疾患のサインかもしれませんので、すぐに獣医師に相談しましょう。

💩 フンの状態チェックポイント

- ✓正常:形があり、濃い緑色と白い尿酸が混在

- ✓要注意:色の異常、未消化の粒、血液混入

- ✓緊急:水様便が続く、悪臭がある、他の症状併発

他の子と比べて羽の生え方が遅い気がします。個性でしょうか?

羽の生えそろうスピードには大きな個体差があります。ブリーダーとしての経験上、特にルチノーの雛はノーマルグレーの雛に比べて、羽が生えそろうのがゆっくりな傾向があると感じています。もちろん個体差が一番の要因ですが、栄養状態が影響している可能性も考えられます。

極端に生え方が遅い、羽が縮れている、羽鞘(羽を包む鞘)が残ったままで羽が開かないなど、明らかに異常が見られる場合は、念のため鳥専門の獣医師に相談することをおすすめします。栄養不足や羽毛の発育不全の可能性もあるためです。羽鞘とは、新しく生えてくる羽を保護している、ストロー状の半透明の鞘のことです。羽が成長するにつれて、鳥自身がほぐしたり、水浴びをしたりすることで自然に取れていき、中から羽が開きます。

🪶 羽の発育で確認すべき点

- ✓個体差・品種差:ルチノーは遅めの傾向、焦らず見守る

- ✓栄養状態:しっかり食べているか、体重は増えているか確認

- ✓異常サイン:羽が縮れる、羽鞘が残る場合は獣医師相談

初飛行はいつ頃ですか?準備しておくことはありますか?

生後26〜35日(平均30日)頃に初飛行します。激しい羽ばたき練習が増えたら、初飛行が近いサインです。事前にカーテンを閉め、危険物を片付けるなど、安全な環境を整えておきましょう。

特に強調したいのは、窓ガラスへの衝突防止です。雛は窓ガラスを認識できず、そのまま突っ込んでしまうことがあります。カーテンやブラインドを閉めておくことで、この事故を防げます。また、初飛行は必ず飼い主が在宅している時間帯に起こるよう、雛の様子を観察しながら環境を整えることが大切です。

🛡️ 初飛行前の安全対策

- ✓カーテンを閉める:窓ガラス衝突防止の最重要対策

- ✓危険物の撤去:観葉植物、尖った物を片付ける

- ✓在宅時に:飼い主がいる明るい時間帯を選ぶ

体重が95gでピークを迎えた後、90gに減りました。病気ですか?

初飛行前後の5〜10g減少は正常です。飛ぶための筋力をつける過程で体脂肪が消費されます。食欲があり元気であれば心配いりません。

ただし、75g以下に落ちる場合や、急激な体重減少(1日で5g以上)が続く場合は獣医師に相談しましょう。初飛行後の自然な体重減少と、病気による体重減少は、食欲と元気さで見分けられます。食欲があって活発に動いているなら、成長の一環として見守って大丈夫です。

⚖️ 体重減少の判断基準

- ✓正常:5〜10g減少、食欲あり、元気に動く

- ✓要注意:75g以下、1日5g以上の急減

- ✓緊急:食欲不振、元気消失を伴う体重減少

生後1ヶ月の雛はどのくらい鳴きますか?うるさいですか?

生後1ヶ月の雛は、お腹が空いた時や飼い主を呼ぶ時に頻繁に鳴きます。特に挿し餌の時間が近づくと「ジジジ…」という催促の声が激しくなります。この時期の鳴き声は成鳥の呼び鳴きやオスの歌に比べれば、はるかに静かです。

雛の鳴き声は、コミュニケーションと健康確認の大切な手段です。元気に鳴いている雛は健康な証拠ですので、温かく受け止めてあげましょう。逆に、普段よく鳴く雛が急に静かになった場合は、体調不良のサインかもしれません。

🔊 1ヶ月齢の鳴き声の特徴

- ✓音量:成鳥より静か、集合住宅でも問題ないレベル

- ✓頻度:挿し餌前、寂しい時に集中して鳴く

- ✓健康バロメーター:元気に鳴く=健康、急に静か=要注意

1ヶ月で一人餌に移行できますか?まだ早いですか?

生後1ヶ月では、一人餌への完全移行はまだ早いです。この時期は一人餌への「興味」が芽生え始める時期で、床に撒いた粟穂やペレットをつついて遊ぶ程度です。完全に一人餌に移行するのは、通常生後1.5〜2ヶ月以降です。

特に強調したいのは、焦って一人餌に移行させようとしないことです。まだ挿し餌が必要な時期に無理に移行させると、栄養不足で成長不良を起こす危険があります。雛が自然と一人餌を食べ始めるのを待ち、挿し餌と並行しながらゆっくり移行するのが安全です。

🍚 一人餌移行の正しいステップ

- ✓1ヶ月:興味を示す程度、遊びながらつつく

- ✓1.5ヶ月:自発的に食べ始める、挿し餌と併用

- ✓2ヶ月以降:完全移行、体重安定を確認しながら

初飛行に失敗して落ちました。怪我はないようですが大丈夫ですか?

初飛行は失敗して当たり前です。一度でうまく飛べる雛はほとんどいません。多くの雛は、バランスを崩して床に落ちたり、壁にぶつかったりしながら、徐々に飛行技術を身につけていきます。

落ちた直後は、翼を動かせるか(骨折していないか)、呼吸が正常か(開口呼吸していないか)、出血や外傷がないか、元気に動き回れるかを確認してください。これらが問題なければ、様子を見ながら次の飛行練習を見守りましょう。ただし、翼を引きずる、呼吸が荒い、ぐったりしているなどの異常が見られる場合は、すぐに獣医師に相談してください。

🏥 初飛行失敗後のチェック項目

- ✓翼を動かせるか:両翼を広げられれば骨折なし

- ✓呼吸の確認:口を開けて呼吸していないか

- ✓外傷の有無:出血、腫れがないか確認

- ✓行動観察:元気に歩き回れるか、食欲があるか

オカメインコ雛1ヶ月の成長を見守り、健やかな発育を支える【総括】

この記事では、オカメインコの雛が生後1ヶ月頃に見せる、心と体の「成長と発育」に焦点を当て、体重管理、骨格形成期の重要性、初飛行の準備、ベタ慣れを育む持ち方など、具体的な数値とブリーダーの経験を交えて解説しました。

特に、生後25〜35日の「骨格形成期」は成鳥の体格を決定する最重要期であり、環境変化による食欲減退に注意しながら、しっかり栄養を摂らせることが何より大切です。また、初飛行(平均30日)に向けた安全対策と、正しい雛の持ち方でベタ慣れの土台を築くことが、雛の将来を左右します。標準体重85〜95g、80g以下は要注意という具体的な数値を知っているだけで、飼い主は落ち着いて雛の成長を見守ることができます。

日々の体重記録、健康チェック、愛情深いスキンシップを通じて、雛の小さな成長を見逃さず記録し続けることが、飼い主としての大きな役割です。この目まぐるしい1ヶ月を丁寧に見守ることで、雛は次のステージへと自信を持って羽ばたいていくことができるのです。

雛の飼育全般については、雛の飼育ガイドで基本から応用まで網羅していますので、ぜひご覧ください。また、1ヶ月齢の雛の健康管理では睡眠時間と睡眠の質も重要な指標となります。詳しくは雛の寝方の専門記事をご参照ください。さらに、この充実した1ヶ月を経た雛は、やがて雛換羽という次の成長段階を迎えます。雛換羽は、雛の羽が成鳥の羽へと生え変わる大切な時期です。この時期特有の体調変化やケアの方法については、雛換羽の専門記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

📚 参考文献・出典

この記事は、信頼できる情報源と専門家の知見に基づいています。

- Lafeber – Cockatiel Species Information

- Association of Avian Veterinarians (AAV)

- Rearing Cockatiel Chicks – A Simple Guide

- Protocols for the Hand-raising and Care of Cockatiels (Nymphicus hollandicus)

📝 記事監修者情報

名前: 山木

経歴: フィンチ・インコ・オウム・家禽の飼育経験を持つ、飼い鳥歴30年以上の愛鳥家。オカメインコブリーダー。愛玩動物飼養管理士。現在はセキセイインコとオカメインコを中心とした小型〜中型インコ専門サイト「ハッピーインコライフ」を運営。科学的根拠と愛情に基づいた実体験を発信し、一羽でも多くのインコとその飼い主が幸せな毎日を送れるようサポートします。