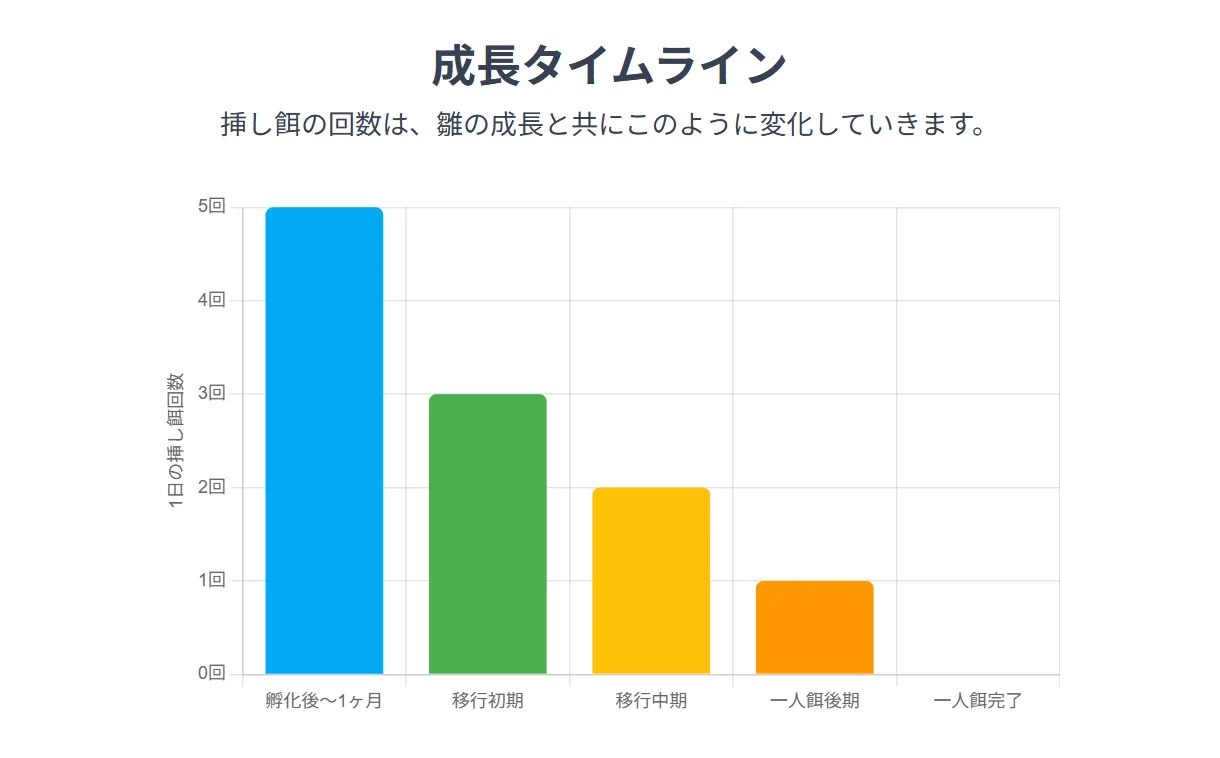

オカメインコの挿し餌2回への移行は、雛の健やかな成長と飼い主の生活の両立を実現する重要な節目です。成功の鍵は個体差を理解し、適切なタイミングの見極めと段階的な進行にあります。

この記事では、生後45-50日以降の移行開始条件から、段階的な移行プログラム、起こりがちなトラブルの対処法まで、初心者でも安心して進められる具体的な方法をお届けします。

朝夕の体重差3g以内という明確な判断基準と、社会人でも実践できる現実的なスケジュールにより、挿し餌2回移行を安全に成功させることができるでしょう。

- オカメインコの挿し餌を2回にするタイミングは?成功させる3つの必須条件

- 挿し餌2回への移行スケジュール|失敗しない10日間プログラム

- 挿し餌を2回にした後のトラブル対処法|体重減少や拒否への解決策

- オカメインコの挿し餌回数を減らす際のQ&A

- いつから2回に減らせますか?個体差への対応は?

- 2回にしたら体重が減りました。何gまでなら大丈夫?

- 朝と夜、どちらの挿し餌を残すのが良いですか?

- 社会人で昼間家にいません。2回移行は可能ですか?

- 挿し餌を拒否します。一人餌のサインでしょうか?

- 複数の雛がいる場合、同時に移行すべきですか?

- 失敗して元に戻しても雛に悪影響はありませんか?

- 体重測定の正しい方法とタイミングを教えてください

- フォーミュラーの量と濃度は3回の時と同じですか?

- 移行期間中の温度管理で注意すべきポイントは?

- 撒き餌はいつから、どんな餌を使えばいいですか?

- お迎え元に相談できない場合の対処法は?

- 初飛行で体重が減るのはどこまでが正常範囲?

- そのう炎の初期症状と家庭でできる予防法は?

- オカメインコの挿し餌2回移行を成功させ、健やかな成長へ導く総括

オカメインコの挿し餌を2回にするタイミングは?成功させる3つの必須条件

挿し餌を1日2回に減らすためには、雛の発育状況と行動変化を正確に見極めることが最も重要です。単純に「生後何日から」と決めるのではなく、体重の安定と自発的な摂食行動を総合的に評価して移行のタイミングを決定しましょう。

【最重要】2回に減らしてOK?移行可能な3つの判断基準

オカメインコの雛が挿し餌3回から2回へとステップアップするためには、クリアすべき3つの重要な条件があります。それは「体重の安定」「自発的な摂食行動」「十分な発育」です。これらの条件が揃うことで、雛が日中の空腹時間に耐え、自力で十分な栄養を摂取できるようになったと判断できます。

体重の安定

朝夕の体重差が3g以内で3日間連続安定している状況

自発的摂食

シードやペレットを自発的につつく積極的な摂食行動

発育状況

生後45-50日以降かつ体重70g以上の安定した発育状況

これら3つの条件がすべて揃った時点が、挿し餌2回への移行を開始できる目安となります。特に朝夕の体重差が3g以内で安定していることは、雛が日中に十分な栄養を自力で摂取できている確実な証拠です。個体差により早い雛は生後45日頃から、ゆっくりな雛は生後60日を過ぎてからの移行となる場合もあります。

一人餌への移行に最適なタイミングの見極め方

体重測定は毎日朝一番の空腹時に実施し、3日間連続で朝夕の差が3g以内であることを確認してください。シードの摂食量は、ケージの底に落ちている殻の量で判断できるでしょう。明らかに殻が増えている場合は、雛が自力で餌を食べられている確実なサインです。

また、そのうが空になるまでの時間も重要な指標となります。以前より早くそのうが空になるようになった場合は、消化機能が発達し、より効率的に栄養を吸収できている証拠です。これらの変化が見られた時が、移行開始の最適なタイミングといえます。

🔍 初心者向け「そのう」確認のコツ

「そのう」は首の付け根の鎖骨の間にある、餌を一時的に溜めておく袋です。食後はぷっくりと膨らみ、時間が経つと徐々にしぼんでいきます。確認方法は以下の通りです。

- 見た目で確認:食後の膨らんだ状態と、数時間後のしぼんだ状態を見比べます。完全に平らになっていれば空になったサインです。

- 優しく触って確認:どうしても分からない場合は、人差し指で豆腐を触るくらいの本当に優しい力で、そっと膨らみを確認します。硬かったり、熱を持っていたりする場合は異常のサインかもしれません。

この確認を習慣にすることで、雛の消化状態を把握しやすくなり、そのう炎などのトラブルの早期発見につながります。

移行準備で整えるべき環境と飼い主の心構え

移行成功のためには、ケージ内に常に新鮮なシードとペレット、清潔な水を設置しておくことが不可欠です。特に「撒き餌」として床にドライフードを撒いておくと、雛の自然な採食本能を刺激し、一人餌への移行を促進できます。

飼い主にとって最も重要なのは「心を鬼にする」覚悟です。雛がジャージャーと鳴いてねだってきても、決めたスケジュールを守り抜く強い意志が求められるでしょう。この覚悟なしに成功は困難です。また、不安な時にすぐ相談できるよう、お迎え元のブリーダーやペットショップとの連絡体制を確保しておきましょう。

🤝 お迎え元への相談ポイント

移行を開始する前に、お迎え元に連絡して以下の情報を確認・共有しておくと、万が一の際に的確なアドバイスをもらいやすくなります。

- 現在の体重と餌の種類:「うちの子は今〇gで、〇〇というフォーミュラを与えています」と伝えます。

- 移行計画の共有:「体重が安定してきたので、2回挿し餌に移行しようと思います」と計画を伝えます。

- 兄弟鳥の様子:「兄弟の子たちはもう一人餌に移行しましたか?」と尋ねることで、成長ペースの目安が分かります。

挿し餌2回への移行スケジュール|失敗しない10日間プログラム

挿し餌の回数を安全に減らすためには、急激な変化を避け、雛の様子を観察しながら段階的に進めることが重要です。目安として10日間程度のプログラムをご紹介しますが、個体差により前後することを理解して柔軟に対応しましょう。

【1〜3日目】移行準備期間の過ごし方

移行開始前の3日間は、現在の給餌状況を詳しく記録し、移行に向けた環境を整える重要な期間です。毎回の挿し餌量、体重の変化、雛の行動パターンをノートに記録してください。この記録は、移行中に問題が発生した際の重要な参考データとなります。

📋 具体的な記録の付け方(例)

スマホのメモ帳やノートに、以下のような簡単な表を作って記録すると便利です。

- 日付:8月1日

- 朝の体重:85g

- 朝の挿し餌:8cc食べた。元気よく鳴いて催促。

- 昼の挿し餌:7cc食べた。少し眠そうだった。

- 夕の体重:92g(+7g)

- 夕の挿し餌:9cc完食。そのうパンパン。

- フン・様子:良好。日中、床の粟穂をつついて遊んでいた。

ケージ内の環境整備も同時に進めましょう。撒き餌として粟玉や皮付き配合餌をケージの床に撒き、水入れと餌入れを雛がアクセスしやすい位置に設置してください。また、お迎え元に移行計画を相談し、使用しているフォーミュラーや給餌方法について改めて確認を取ることも大切です。

【4〜7日目】3回から2回への実践的なやり方

いよいよ実際の移行開始です。朝と夕方の2回給餌パターンに切り替えます。朝は6〜8時頃、夕方は17〜19時頃が理想的な時間帯です。中間の時間帯には挿し餌を与えず、代わりに撒き餌を充実させて雛が自力で食べる機会を増やします。

🌾 撒き餌を充実させるコツ

雛の興味を引き、食べる楽しみを教えるために、複数の種類の餌を用意するのが効果的です。

- 粟穂:遊びながら食べられるため、多くの雛が最初に興味を示します。

- 皮付きシード:粟、ヒエ、キビなどがミックスされたものを床に少量撒きます。殻を剥く練習になります。

- ペレット:将来の主食にしたい場合は、細かく砕いてシードに混ぜておくと、味に慣れやすくなります。

この期間中は特に体重の変化に注意深く目を配ってください。朝の体重から夕方にかけて大幅な減少がなければ、移行は順調に進んでいる証拠です。5g以上の減少が見られた場合は、無理をせず一旦3回給餌に戻すことを検討しましょう。

⚠️ 初飛行期の体重減少について

初飛行期(生後30-40日頃)には運動量増加により5-10g程度の体重減少が起こることがありますが、これは正常な現象です。体を軽くして飛行能力を向上させる生理的な調整ですので、急激でなければ心配は不要でしょう。

【8〜10日目】移行成功の判定と今後のステップ

移行最終段階では、雛が2回の挿し餌で十分な栄養を摂取できているかを最終確認します。朝と夕方の体重差が3g以内で3日間連続安定していれば、2回移行は成功したと判断できるでしょう。

個体差により予定通りに進まない場合も珍しくありません。雛のペースに合わせて柔軟にスケジュールを調整し、焦らず継続することが大切です。成功した場合は、次の段階である1回への移行や完全な一人餌への準備を進めていきましょう。

挿し餌を2回にした後のトラブル対処法|体重減少や拒否への解決策

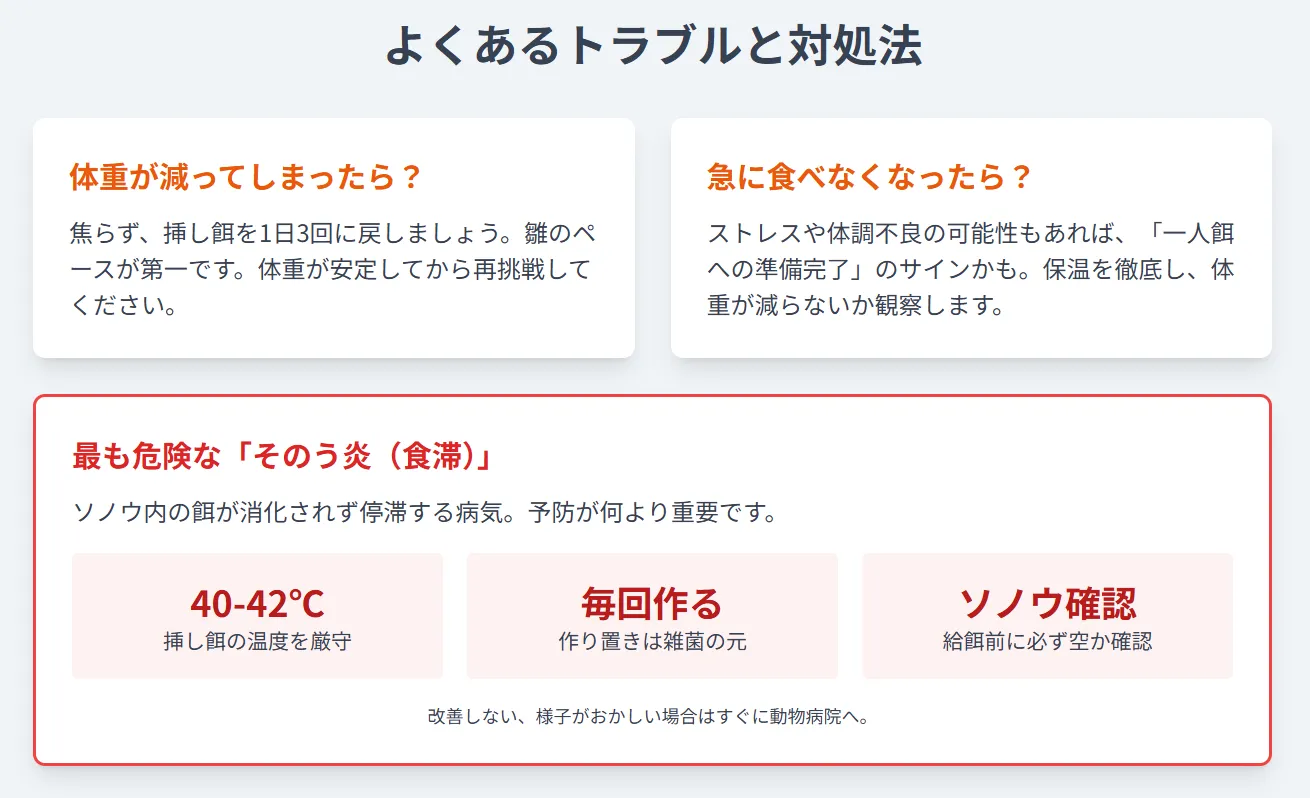

挿し餌の回数を減らす過程では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。問題を早期に発見し、適切に対処することで、雛の健康を守りながらスムーズな移行を実現できます。

体重減少パターン別の対応方法

体重減少への対応は、減少幅により段階的に判断することが重要です。1〜3gの軽微な減少であれば、雛が新しいリズムに慣れる過程の自然な変動として捉え、継続観察で十分でしょう。ただし、4g以上の減少が見られた場合は、栄養不足のサインとして警戒が必要です。

⚖️ 体重減少の判断基準

特に5g以上の大幅な体重減少は、雛の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、迷わず元の3回給餌に戻してください。70g以下まで減少した場合は危険信号、60g台は生命の危険があるため、即座に鳥専門の獣医師への相談が必要です。このような場合でも、一週間程度3回給餌を続けて体重が安定すれば、再度2回への移行に挑戦できるでしょう。

挿し餌拒否時の原因特定と対処

雛が急に挿し餌を食べなくなった場合、その原因を正確に特定することが適切な対処の第一歩です。実は、挿し餌拒否は必ずしも健康問題ではなく、一人餌への準備が整ったサインである可能性もあります。

🔍 挿し餌拒否の原因判定

拒否行動が見られた際は、まず雛がケージ内のシードやペレットを積極的に食べているかを確認してください。固形食を十分に摂取し、体重が維持されている場合は、自然な成長過程として受け入れるべき変化です。一方、固形食への興味も薄く、体重減少が見られる場合は、環境変化によるストレスや体調不良が原因の可能性があります。

このような場合は、保温環境の見直し、フォーミュラーの温度や濃度の調整、使用器具の変更などを試してみてください。それでも改善が見られない場合は、獣医師への相談を検討しましょう。

そのう炎の予防と緊急時の対応

そのう炎(食滞)は挿し餌期間中の最も深刻なトラブルのひとつです。予防のためには、挿し餌の温度(40〜42℃)と濃度の厳密な管理、調理器具の毎回洗浄、フォーミュラーの使い切りが不可欠です。電子レンジでの加熱は温度ムラの原因となるため避け、湯煎で均一に温めるようにしてください。健康な雛のそのうは挿し餌後6-8時間で完全に空になります。

🌡️ そのう炎予防の重要ポイント

もしそのう炎の症状(そのう内の餌の停滞、嘔吐、元気消失など)が見られた場合は、環境温度を28〜30℃に調整し、フォーミュラーを普段の2〜3倍に薄めて24時間与える応急処置を試みます。ただし、そのうが半分以上満杯の場合はマッサージをしてはいけません。症状が改善しない場合や悪化する場合は、迷わず鳥を診察できる動物病院に連れて行ってください。

そ嚢が膨らんでいる原因は、診てみないと分かりません。どのくらい与えるかは、今までの体重とボディコンディションと現在の比較、そ嚢内の餌の量で判断します。食滞で膨らんでいるなら、喉の炎症だけではないのだと思います。動画を見るに消化器に問題があるように見えます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 30, 2020

オカメインコの挿し餌回数を減らす際のQ&A

挿し餌2回への移行について、多くの飼い主が抱く疑問や不安に詳しくお答えします。これらの情報を参考に、安心して移行プロセスを進めてください。

いつから2回に減らせますか?個体差への対応は?

2回への移行は、雛の発達状況を個別に判断することが最も重要です。日齢だけでなく、体重の安定や自発的な摂食行動など、複数のサインを総合的に評価してタイミングを見極めましょう。

🔰 個体差対応のポイント

2回にしたら体重が減りました。何gまでなら大丈夫?

移行期の体重減少はよくあることですが、許容範囲を見極めることが重要です。減少幅に応じて冷静に対処し、雛の健康を最優先に考えてください。

⚖️ 体重減少の危険度レベル

朝と夜、どちらの挿し餌を残すのが良いですか?

飼い主の生活リズムに合わせて柔軟に選択できますが、一般的には朝と夕方の2回が推奨されます。それぞれの時間帯にメリットがあり、重要なのは毎日同じリズムを保つことです。

⏰ 時間帯別の特徴

社会人で昼間家にいません。2回移行は可能ですか?

はい、十分可能です。朝と夕方の2回給餌は、日中留守にしがちな社会人の飼い主にとって最も現実的なスケジュールです。適切な環境さえ整えれば、問題なく移行を成功させられます。

💼 社会人向けの移行コツ

挿し餌を拒否します。一人餌のサインでしょうか?

挿し餌拒否は、一人餌への準備が整ったサインである可能性が高いです。ただし、体調不良との見極めが重要になります。行動と体重の両面から慎重に判断してください。

🔍 拒否原因の判定方法

複数の雛がいる場合、同時に移行すべきですか?

雛たちの成長ペースには個体差があるため、同時に移行するのではなく、それぞれの発達状況に応じて個別に進めるのが理想的です。一羽ずつ丁寧に観察し、準備が整った子から移行を開始しましょう。

👥 複数羽管理のコツ

失敗して元に戻しても雛に悪影響はありませんか?

全く問題ありません。むしろ、体重減少などのサインを見て3回給餌に戻すことは、雛の安全を考えた賢明な判断です。失敗を恐れず、雛の状態に合わせて柔軟に対応することが最も重要です。

🔄 再挑戦時の改善ポイント

体重測定の正しい方法とタイミングを教えてください

正確な体重測定は、雛の健康状態を客観的に把握するための最も重要な習慣です。正しい方法で毎日記録し、わずかな変化も見逃さないようにしましょう。

⚖️ 正確な測定のコツ

フォーミュラーの量と濃度は3回の時と同じですか?

1回に与える量は3回時より少し多めに調整しますが、濃度や温度などの基本的なルールは同じです。衛生管理も引き続き徹底してください。

🥄 給餌量・濃度の調整指針

移行期間中の温度管理で注意すべきポイントは?

挿し餌の回数が減ると、雛は自力で体温を維持するためにより多くのエネルギーを消費します。そのため、移行期間中は普段より少し高めの温度で保温してあげることが重要です。

🌡️ 温度管理の重要ポイント

撒き餌はいつから、どんな餌を使えばいいですか?

撒き餌は、雛が自分で食べる練習をするための重要なステップです。2回移行を開始する少し前から準備し、雛の好奇心を刺激してあげましょう。

🌾 撒き餌の準備と管理

お迎え元に相談できない場合の対処法は?

お迎え元に相談できない場合でも、一人で悩まずに他の専門家やコミュニティを頼ることが大切です。事前に複数の相談先を確保しておくと、いざという時に安心です。

🆘 代替相談先の確保

初飛行で体重が減るのはどこまでが正常範囲?

初飛行期(生後30-40日頃)の体重減少は、体を軽くして飛ぶための生理的な現象であり、多くの場合心配は不要です。ただし、減少しすぎないかどうかの見極めは重要です。

✈️ 初飛行期の体重変化基準

そのう炎の初期症状と家庭でできる予防法は?

そのう炎は挿し餌期の雛にとって最も注意すべき病気の一つです。日々の観察で初期症状を見逃さず、徹底した衛生管理で予防することが何より重要です。