インコが噛む理由について、「なぜうちの子は噛むんだろう?」「噛み癖を直したい」と悩んでいる飼い主さんは多いのではないでしょうか。

実はインコが噛む行動は、必ずしも攻撃性からくるものではありません。本能的な防衛行動やコミュニケーションの手段、あるいは成長段階によるものなど、様々な理由があるのです。

インコにとって噛むことは、自己を守るための本能であり、また「手」の代わりとして世界を探索する重要な手段でもあります。時には愛情表現として「甘噛み」をすることさえあるのです。

この記事では、インコが噛む心理的背景から効果的な対処法、そして種類別の傾向まで徹底解説します。インコの気持ちを理解し、適切な接し方を学ぶことで、噛み癖を改善し、愛鳥との信頼関係をより深めることができるでしょう。

インコが噛む本当の理由と心理的背景

種類や成長段階による噛み癖の違い

噛まれた時の正しい対応方法

噛み癖を効果的に改善するトレーニング法

専門家に相談すべきケースの判断基準

インコの噛み癖は、その理由を正しく理解し、一貫した対応を続けることで徐々に改善していくことができます。愛情と忍耐をもって接することで、インコとの絆をより深め、お互いにストレスのない快適な生活を送りましょう。

インコが噛む理由とその心理

インコが噛む行動には、本能的な理由から感情表現まで様々な要因があります。噛み方や状況によって理由が異なるため、まずはその心理を理解することが大切です。

本能的・防衛的な理由

インコが噛む最も基本的な理由は、自己防衛や本能的な行動によるものです。

恐怖心からの自己防衛

縄張り意識(ケージ内に手を入れられると不法侵入者と認識)

くちばしを使って情報を得る本能的行動

インコは本来、くちばしを「手」のように使う生き物です。物を掴んだり、確かめたりするためにくちばしを使うのは、インコにとってごく自然な行動なのです。

また、インコは比較的小さな動物のため、大きな人間の手が近づいてくると脅威に感じることがあります。特にケージ内は彼らにとっての安全な「縄張り」であり、そこに手を入れられると防衛本能が働いて噛むことがあるのです。

インコが噛む行動を「問題行動」と捉えがちですが、インコの視点に立つと自己防衛や本能に基づく必然的な行動であることがわかります。この理解が、インコとの関係改善の第一歩になるでしょう。

コミュニケーション手段としての噛み行動

インコにとって噛むことは、重要なコミュニケーション手段の一つです。

愛情表現としての甘噛み

飼い主の気を引くための行動

「嫌だ」「やめて」などの意思表示

インコは言葉を話せなくても、噛むことでさまざまな気持ちを伝えようとします。

優しく噛む「甘噛み」は、愛情表現の一種で、飼い主とのスキンシップとして行っていることもあります。一方で「もう触らないで」「そこに行きたくない」という拒否の意思を示すために噛むこともあります。

| 噛み方 | 考えられる意味 | 適切な対応 |

|---|---|---|

| 優しい甘噛み | 愛情表現・遊び | 受け入れるか、優しく力加減を教える |

| ちょっと強めの噛み | 注意喚起・要求 | 何を求めているか確認 |

| 威嚇してから噛む | 警告・拒否 | 無理に触らない |

| 突然強く噛む | 恐怖・怒り | 原因を特定し、環境を改善 |

| インコは個体差があるため、自分のインコの行動パターンを観察することが重要 | ||

噛む行動の背景には、インコなりの理由があります。飼い主はその気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。

成長段階による噛み癖の変化

インコの年齢や成長段階によって、噛む行動の理由や強さが変化します。

幼鳥期:世界を探索するための噛み

反抗期(生後半年頃):自己主張としての噛み

発情期:ホルモンバランスの変化による攻撃的な噛み

反抗期のインコは、まるで人間の思春期の子どものように自分の意思を主張するようになります。この時期は特に噛みやすくなることが多いのですが、これは成長過程の自然な姿です。また、発情期のインコはホルモンバランスの変化により、普段より攻撃的になることがあります。

- STEP1幼鳥期(~生後3ヶ月)好奇心旺盛で世界を探索するために噛むことが多い。力加減を知らない優しい噛み方。

- STEP2反抗期(生後4~8ヶ月)自己主張が強くなり、従わないときに噛むことがある。この時期は根気強く対応を。

- STEP3成鳥初期(生後9ヶ月~1年)徐々に落ち着き、反抗的な噛みが減少。信頼関係が築けていれば安定期に。

- STEP4発情期(季節や環境による)ホルモン変化で攻撃的になりやすい。過度な刺激を避け、静かな環境を心がける。

- STEP5成鳥安定期性格が安定し、噛み癖も落ち着くことが多い。ただし環境変化によっては再発も。

反抗期や発情期の噛み癖は一時的なものであることが多いです。この時期をどう乗り切るかが、その後のインコとの関係性を大きく左右します。焦らず、成長段階に合わせた対応を心がけましょう。

種類別のインコの噛む傾向の違い

インコの種類によって、噛む傾向や力の強さには違いがあります。

セキセイインコ:比較的噛む力は弱め、甘噛みが多い

オカメインコ:好奇心からの噛みが多い

ウロコインコ:感情表現として噛むことが多い

中型~大型インコ:噛む力が強く、しつけが重要

| 種類 | 噛む傾向 | 噛む力の強さ | 特徴的な行動 |

|---|---|---|---|

| セキセイインコ | 中程度 | 弱い~中程度 | 甘噛みが多く、力加減を覚えやすい |

| オカメインコ | 中程度 | 中程度 | 好奇心から噛むことが多い |

| ウロコインコ | やや高い | 中程度~強い | 感情表現として噛むことが多い |

| コザクラインコ | 高い | 小型だが強い | 気分の変化が激しく、突然噛むことも |

| 中型~大型インコ | 種類による | 非常に強い | 噛まれると怪我のリスクが高い |

| 種類による傾向はあるが、個体差や飼育環境の影響も大きい | |||

インコの種類による噛む傾向を知ることは、適切な接し方を学ぶ上で重要です。ただし、同じ種類でも個体によって性格は大きく異なるため、自分のインコの特性を理解することが何よりも大切です。

噛み癖を改善するための効果的な対処法

インコの噛み癖を改善するには、噛む原因に合わせた適切な対応が必要です。叱ったり怒ったりするのではなく、インコの気持ちに寄り添った接し方が重要です。

噛まれた時の正しい対応方法

インコに噛まれた時の対応は、その後の行動に大きく影響します。

大声を出さず、過剰に反応しない

「痛い」と短く伝える

噛む行為に注目せず、良い行動を褒める

インコに噛まれた時に大きな声を出したり、手を激しく振り払ったりすると、インコは「噛むと面白い反応が得られる」と学習してしまいます。できるだけ冷静に、小さな声で「痛い」「やめて」と伝え、そっと手を引きましょう。

- STEP1冷静になる驚いても大声を出さず、落ち着いて対応する。

- STEP2短く伝える「痛い」「やめて」など短い言葉で伝える。

- STEP3静かに距離を取る急に手を引かず、ゆっくりと手を離す。

- STEP4噛む原因を考えるなぜ噛んだのか、状況を振り返る。

- STEP5良い行動を強化する噛まない時に積極的に褒める。

| NG行動 | OK行動 | 理由 |

|---|---|---|

| 大声で叱る | 小さな声で「痛い」と伝える | 大声は恐怖を与え、信頼関係を損なう |

| 手を激しく振り払う | ゆっくりと手を離す | 急な動きは警戒心を強める |

| 体罰を与える | 退場宣告(一時的に遊びを中断) | 体罰は逆効果で攻撃性を高める |

| 噛むたびに注目する | 良い行動を積極的に褒める | 注目されることで噛む行動が強化される |

インコの噛み癖改善で最も大切なのは「一貫した対応」です。噛まれたときの反応が毎回違うと、インコは混乱し、何が正しい行動なのか理解できません。家族全員で同じ対応を心がけることが重要です。

信頼関係を築くためのトレーニング

インコとの信頼関係を深めるトレーニングは、噛み癖改善の基本です。

「噛ませない」環境づくりと予防

退場宣告(タイムアウト)の活用

クリッカートレーニングによる良い行動の強化

「噛ませない」ことが最も効果的な対策です。インコが噛みそうな仕草をしたら、すぐにおもちゃを与えたり、歌を歌うなどして注意をそらしましょう。噛む経験自体をさせないことで、「噛む=楽しい・目的達成」という学習を防げます。

退場宣告は、噛んだらすぐに遊びを中断し、インコをケージに戻す方法です。これにより「噛むと楽しいことが終わる」とインコが学習します。静かになったら褒めて再び遊ぶ、という流れを繰り返すことが効果的です。

クリッカートレーニングは、インコが良い行動をした瞬間にクリッカー(カチッという音が出る道具)を鳴らし、ご褒美を与える方法です。これにより「噛まない行動=良いこと」という学習を促進します。

トレーニングには根気強さが必要ですが、短期間で効果を求めるのではなく、インコとの信頼関係を深める過程と捉えることが大切です。小さな進歩も見逃さず、一緒に成長していく姿勢が重要です。

環境改善と噛み癖予防のポイント

噛み癖を予防するには、インコにとって快適な環境づくりが欠かせません。

十分な運動と精神的刺激の提供

ストレスや発情の抑制

安全で快適なケージ環境の整備

インコが噛む原因の一つは退屈やストレスです。日常的におもちゃで遊ばせたり、放鳥時間を十分に確保して運動させることで、ストレスを発散させましょう。

発情抑制のためには、就寝時間を12時間程度確保し、巣箱や鏡などの刺激物を与えないことも大切です。

| 項目 | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 運動環境 | 十分な放鳥時間、飛べるスペースの確保 | ストレス発散、体力消費による落ち着き |

| 精神的刺激 | 知育おもちゃ、様々な遊びの提供 | 退屈防止、噛む以外の楽しみの発見 |

| 発情抑制 | 十分な睡眠、巣箱・鏡の除去 | ホルモンバランスの安定 |

| ケージ環境 | 適切なサイズ、止まり木の工夫 | 快適さによるストレス軽減 |

| 環境整備は噛み癖予防の基本であり、治療より予防を優先する | ||

ケージ内にはインコが噛んで遊べるおもちゃを複数用意し、定期的に新しいものと交換するとよいでしょう。また、インコの行動をよく観察し、噛む前のサイン(羽を逆立てる、体を膨らませるなど)を見逃さないことも大切です。

よくある質問と回答

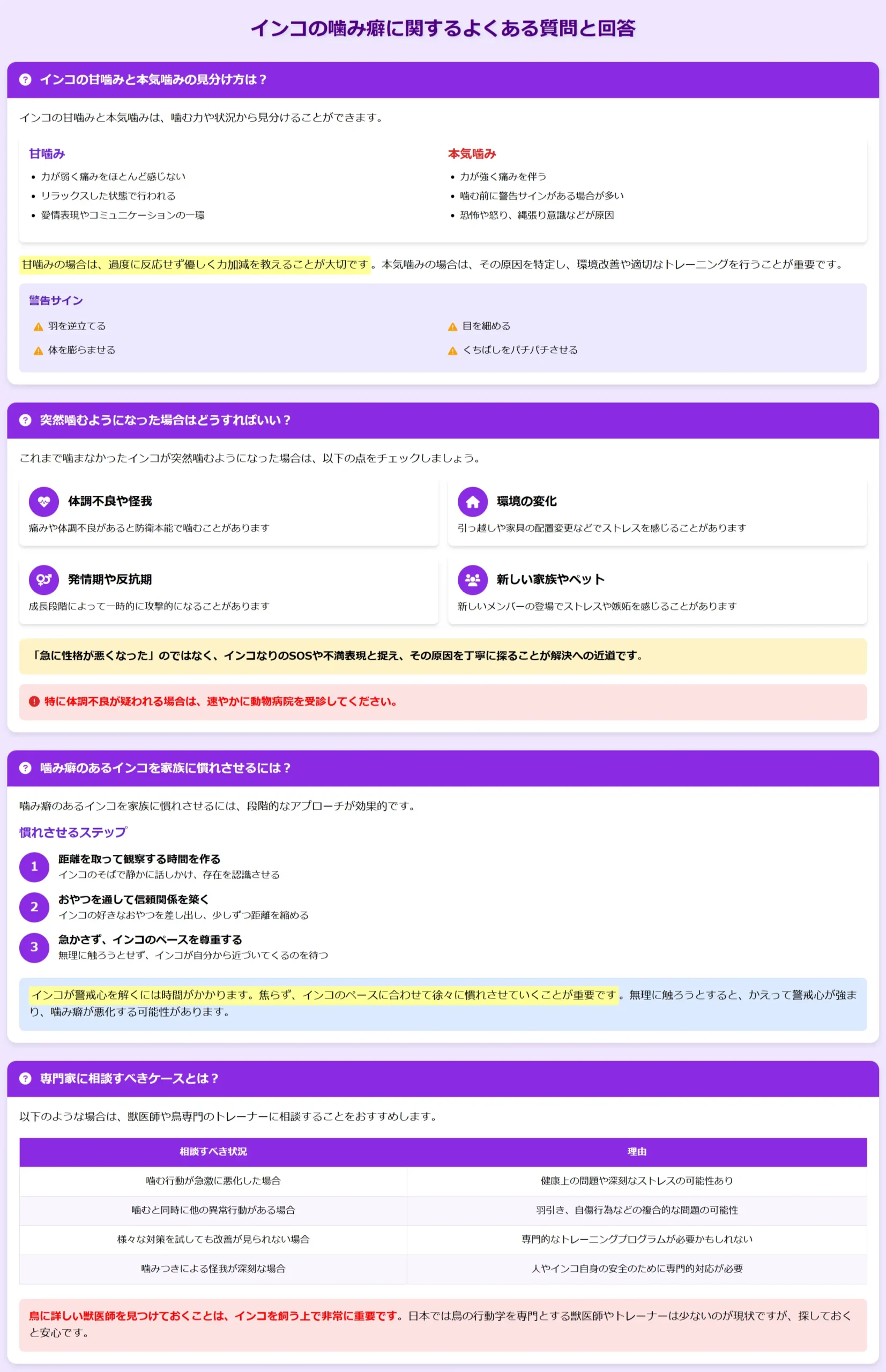

インコの甘噛みと本気噛みの見分け方は?

インコの甘噛みと本気噛みは、噛む力や状況から見分けることができます。

甘噛みは、力が弱く痛みをほとんど感じないことが特徴です。飼い主に対する愛情表現やコミュニケーションの一環として行われることが多く、リラックスした状態で行われます。

対して本気噛みは、力が強く痛みを伴います。噛む前に羽を逆立てたり、目を細めたりといった警告サインを示すことが多いです。恐怖や怒り、縄張り意識などが原因となっていることがほとんどです。

甘噛みの場合は、過度に反応せず優しく力加減を教えることが大切です。本気噛みの場合は、その原因を特定し、環境改善や適切なトレーニングを行うことが重要です。

突然噛むようになった場合はどうすればいい?

これまで噛まなかったインコが突然噛むようになった場合は、以下の点をチェックしましょう。

体調不良や怪我の可能性

環境の変化(引っ越し、家具の配置変更など)

発情期や反抗期に入った可能性

新しい家族やペットの登場によるストレス

特に体調不良が疑われる場合は、速やかに動物病院を受診してください。環境の変化が原因の場合は、インコが安心できる静かな環境を整え、徐々に慣れさせることが大切です。

突然の噛み癖には必ず理由があります。「急に性格が悪くなった」のではなく、インコなりのSOSや不満表現と捉え、その原因を丁寧に探ることが解決への近道です。

噛み癖のあるインコを家族に慣れさせるには?

噛み癖のあるインコを家族に慣れさせるには、段階的なアプローチが効果的です。

まずは距離を取って観察する時間を作る

おやつを通して少しずつ信頼関係を築く

急かさず、インコのペースを尊重する

最初は直接触れようとせず、インコのそばで静かに話しかけたりして存在を認識させることが大切です。次にインコの好きなおやつを差し出し、少しずつ距離を縮めていきましょう。

インコが警戒心を解くには時間がかかります。焦らず、インコのペースに合わせて徐々に慣れさせていくことが重要です。無理に触ろうとすると、かえって警戒心が強まり、噛み癖が悪化する可能性があります。

専門家に相談すべきケースとは?

以下のような場合は、獣医師や鳥専門のトレーナーに相談することをおすすめします。

噛む行動が急激に悪化した場合

噛むと同時に他の異常行動(羽引き、自傷行為など)がある場合

様々な対策を試しても全く改善が見られない場合

噛みつきによる怪我が深刻な場合

特に体調不良や行動異常が疑われる場合は、早めに鳥専門の獣医師に相談することが重要です。専門家は客観的な視点でアドバイスを提供し、個々のインコに合わせた対策を提案してくれます。

日本では鳥の行動学を専門とする獣医師やトレーナーは少ないのが現状ですが、鳥に詳しい獣医師を見つけておくことは、インコを飼う上で非常に重要です。

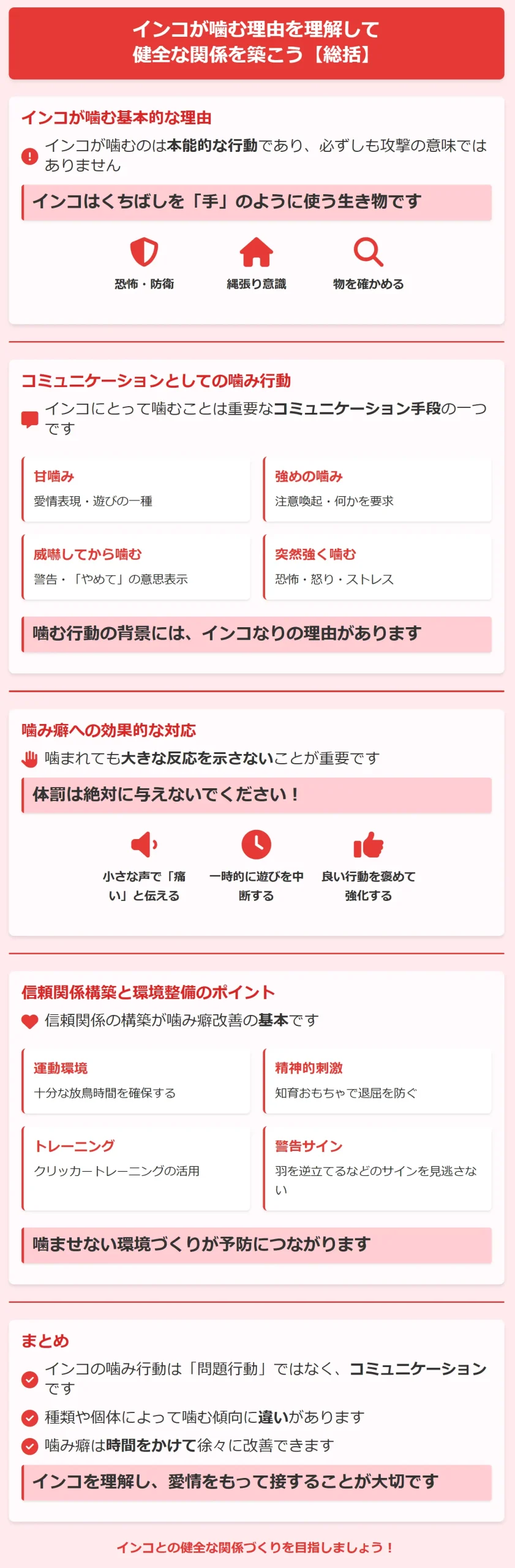

インコが噛む理由を理解して、健全な関係を築こう【総括】

インコが噛むのは本能的な行動であり、必ずしも攻撃の意味ではない

恐怖や不安からの防衛行動として噛むことが多い

コミュニケーションや愛情表現として噛むこともある

種類や個体によって噛む傾向に違いがある

噛まれても大きな反応を示さないことが重要

体罰は絶対に与えない

信頼関係の構築が噛み癖改善の基本

噛ませない環境づくりが予防につながる

退場宣告やクリッカートレーニングが効果的

インコの警告サインを見落とさないこと

噛む以外の行動を褒めて強化する

噛み癖は時間をかけて徐々に改善できる

インコが噛む行動は問題行動というより、彼らなりのコミュニケーション方法や自己防衛の手段です。その背景にある理由を理解し、適切に対応することで、インコとの信頼関係を深め、健全な共生関係を築くことができます。

焦らず、時間をかけて根気よく取り組むことが大切です。小さな進歩も見逃さず、インコを認め、褒めることを忘れないでください。愛情と理解をもってインコに接することで、噛み癖は徐々に改善し、より絆の深い関係を築けるでしょう。

参考資料

日本小鳥・小動物協会「インコの行動学と飼育管理」

American Avian Veterinary Association “Parrot Behavior: Understanding and Managing Biting”