インコを飼ってはいけない人の8つの特徴|後悔しないためのチェックリスト

インコを飼ってはいけない人の特徴として、8つの明確な基準があります。これらのうちひとつでも該当する場合は、愛鳥とあなたの両方にとって不幸な結果を招く可能性が高いため、飼育を控えることを強く推奨します。最も重要なのは、10年から50年という長期間にわたる責任を理解し、受け入れる覚悟があるかどうかです。

騒音と汚れが許容できない人

たとえば、オカメインコの鳴き声は実測で70.7dBに達し、これはレストラン内や犬の鳴き声と同程度の騒音レベルです。近隣住民から苦情を受けるケースが頻発しています。

鳴き声は彼らの重要なコミュニケーション手段であり、「しつけ」で完全に止めることは不可能です。早朝から夜9時くらいまで、以下のパターンで鳴き続けます:

🔊 インコの主な鳴き声パターン

汚れの問題も深刻です。インコは約30分に1回の頻度で排泄し、特定の場所に覚えさせることはできません。また、特にオカメインコなどの中型インコは「脂粉(しふん)」と呼ばれる微細な白い粉を常時体から発生させ、これが家具や床を覆います。

さらに重要なのは、インコの敏感な呼吸器系のため、多くの清掃用品の使用に注意しなければいけない点です。芳香剤、消臭スプレー、アロマオイル、塩素系洗剤などは中毒症状や呼吸不全を引き起こし、最悪の場合死に至らしめる危険があります。

経済的余裕がない人

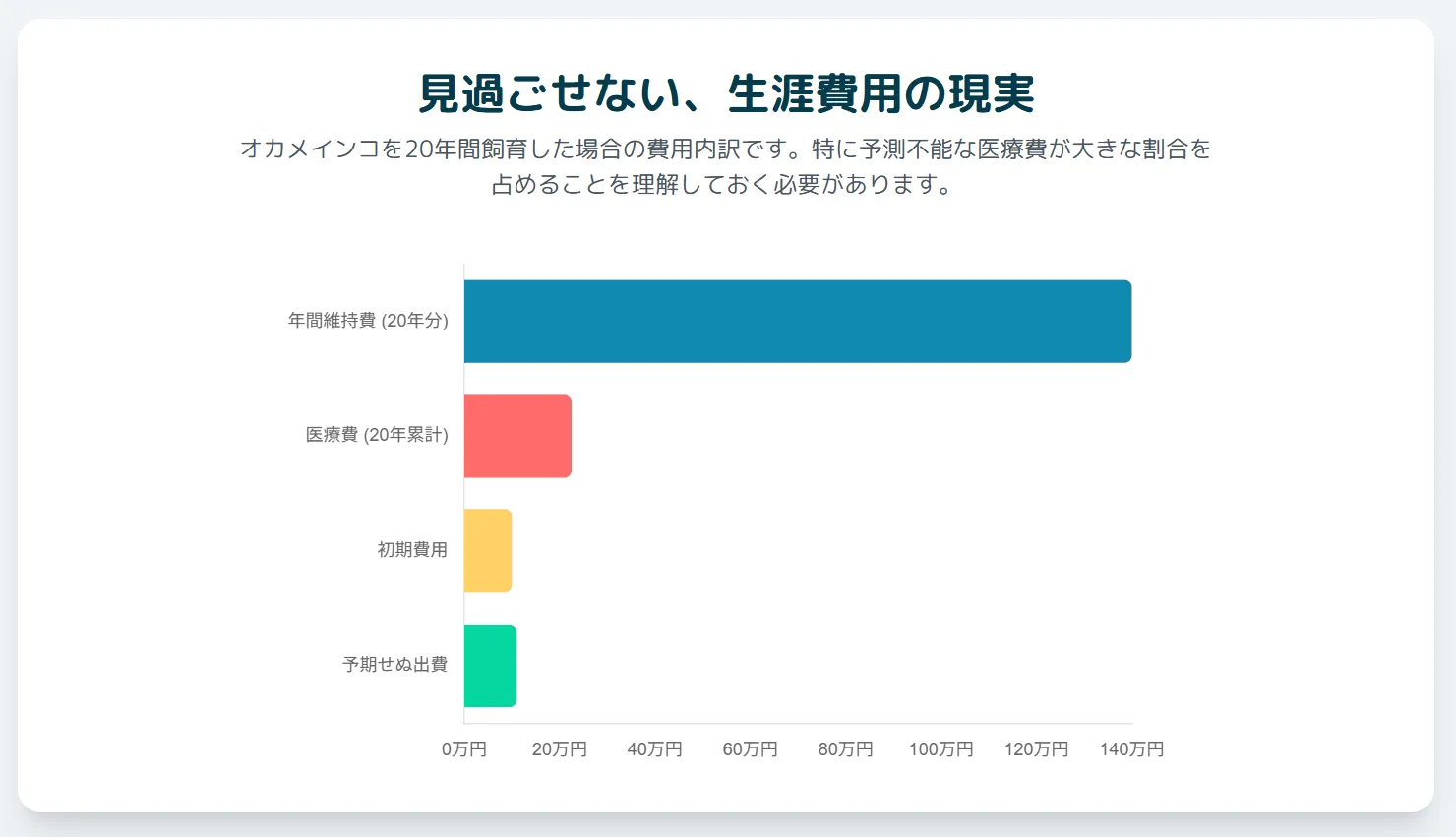

インコは決して「安価なペット」ではありません。たとえばオカメインコの場合は、20年間の飼育で必要な総費用は170万円~250万円が現実的な目安となります。この金額は、以下の要素で構成されます:

💰 オカメインコの生涯費用内訳

特に医療費は予測困難で、卵詰まりの外科手術では10万円~30万円、慢性肝疾患の長期治療では年間10万円以上かかることがあります。鳥類は公的健康保険の対象外であり、ペット保険の選択肢も限定的です。

月々6,000円~8,000円の維持費を20年間継続できる安定した収入と、緊急時に10万円~15万円の医療費を躊躇なく捻出できる経済的基盤が必要です。なお、より詳細な費用についてはオカメインコの飼育費用で解説しています。

時間的制約が大きい人

インコは社会性の高い動物で、毎日最低2時間の直接的なケアが理想的です。これには餌・水の交換、掃除、健康観察、放鳥、コミュニケーションが含まれます。1日でも怠ると健康に深刻な影響が生じる可能性があります。

⏰ 毎日必要なケア内容

留守番の限界は、健康な成鳥でも最大1泊2日までとされています。それ以上の不在時は、鳥類の扱いに慣れた信頼できる預け先が必要ですが、適切な知識を持った預け先を見つけることは容易ではありません。

また、インコは昼行性で、毎日10時間から12時間の暗く静かな睡眠時間が必要です。特にオカメインコなどの中型インコでは、健康な成鳥で約25℃、幼鳥・老鳥・病鳥は25〜30℃の温度管理が必要で、飼い主の夜型生活や不規則なスケジュールは、直接的にインコの健康を害します。

多忙で不規則な生活を送る人、頻繁に旅行や出張がある人、夜型のライフスタイルの人は、インコに健康的な環境を提供することが困難です。

アレルギー体質の人

インコから発生する脂粉は鳥アレルギーの主要な原因物質であり、特にハウスダストアレルギーを持つ人は強い反応を示す可能性があります。オカメインコは特に脂粉の発生量が多いことで知られています。

⚠️ アレルギーと健康リスク

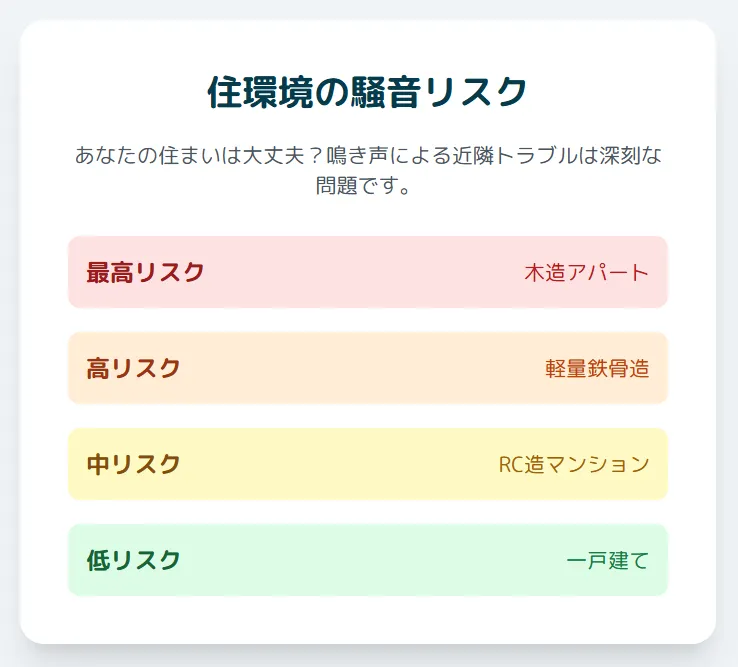

住環境が不適切な人(賃貸制約・近隣トラブル)

賃貸物件に住む人にとって、特にオカメインコなどの中型インコは住居の安定性を脅かす重大なリスク要因となります。「ペット可」物件でも、規約で鳥類が明確に禁止されているケースが非常に多いのが実情です。

インコの高周波の鳴き声は壁や窓を透過しやすく、隣人からの苦情の直接的な原因となります。実際に、インコの鳴き声が原因で引っ越しを余儀なくされたケースや、管理会社から退去勧告を受けた事例も報告されています。

防音対策(アクリルケース、防音カーテンなど)は音を軽減するだけで完全に消すことはできません。特に木造アパートでは、どのような対策を講じても音漏れは避けられません。

賃貸住宅の住人がインコを飼うことは、現在の住居を失うリスクを負うだけでなく、将来の転居先の選択肢を著しく狭めることにつながります。

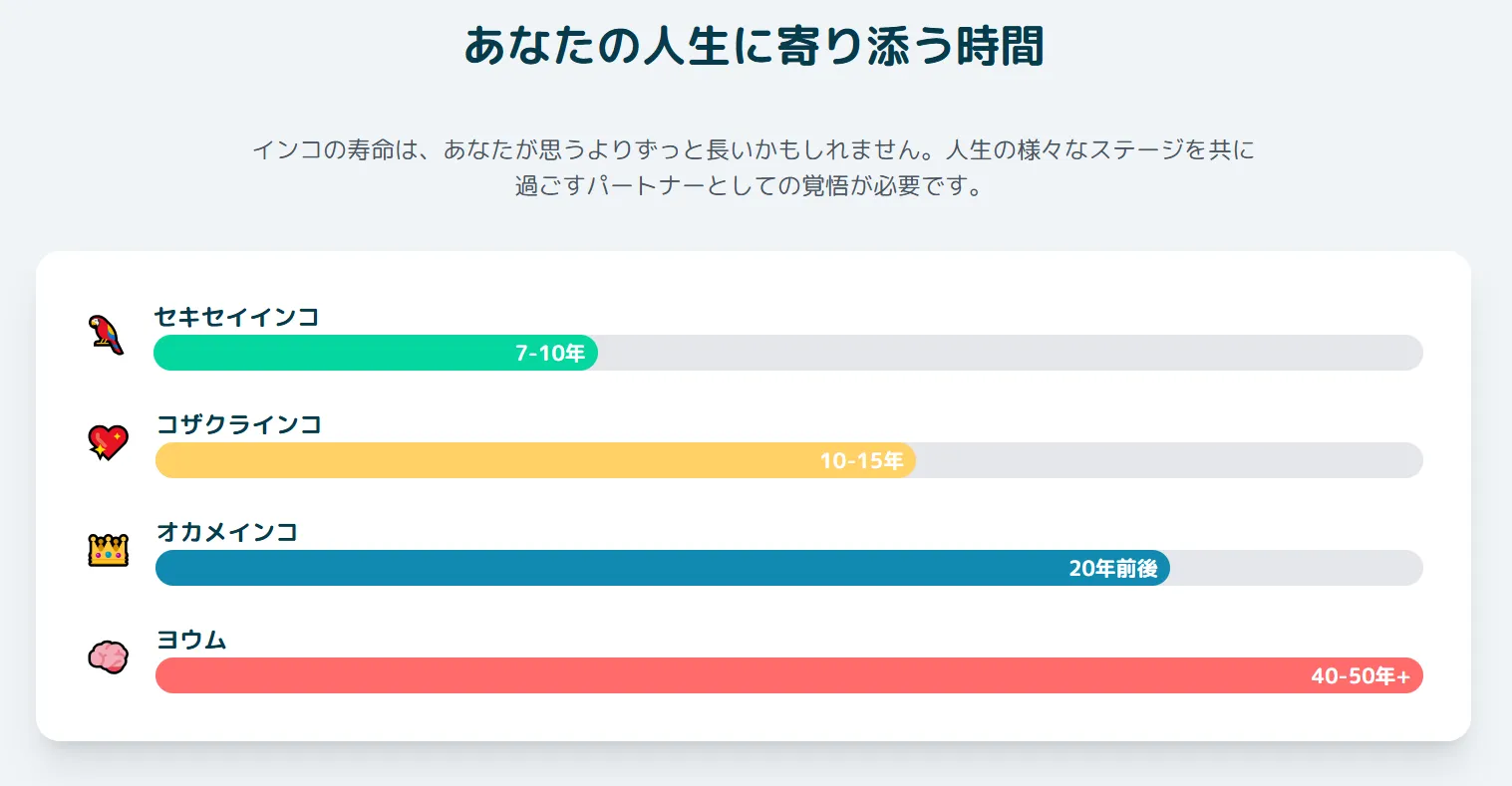

長期責任を負えない人(10~50年の生涯責任)

インコの寿命は想像以上に長く、種類により大きく異なります:

⏳ インコ種類別寿命一覧

20代でオカメインコを迎えれば40代まで、30代でヨウムを迎えれば老後まで世話が続きます。この長い年月には、就職、結婚、出産、転居、自身の健康状態の変化など、予測不可能な様々なライフイベントが含まれます。

認定NPO法人TSUBASAによると、飼い主の高齢化により行き場を失う鳥たちが増加しており、「家庭の事情や入院、高齢化などで飼えなくなってしまった鳥を保護し、新たな里親を探す活動」が必要になっています。

10年後、20年後、あるいは40年後の自分の生活を現実的に想像し、その時も変わらずインコに適切なケアを提供できるかを真剣に考える必要があります。オカメインコの寿命について詳しくは専用記事で解説しています。

家族の同意が得られない人(特に子ども・高齢者問題)

同居家族全員の理解と協力なしにインコを飼うことは、非常に高いリスクを伴います。特に以下のケースでは注意が必要です:

👨👩👧👦 家族同意で注意すべきケース

子どもが主体の場合:専門家は「子どもの興味は移ろいやすく、保護者の最終責任が絶対条件」と警告しています。実際に「親が病院に連れて行ってくれない」「飼育道具を買ってくれない」という事例が発生しており、結果的にインコが適切なケアを受けられなくなります。

高齢者の飼育:インコの寿命(10-50年)と飼い主の年齢バランスが問題となります。「70代の両親が再飼育を躊躇」する現実があり、飼い主の健康状態悪化や介護が必要になった際の対応が困難になります。

家族に反対者がいる状況での飼育開始は、将来的に飼育放棄や近隣トラブルの原因となりやすく、最終的にインコが最も被害を受けることになります。

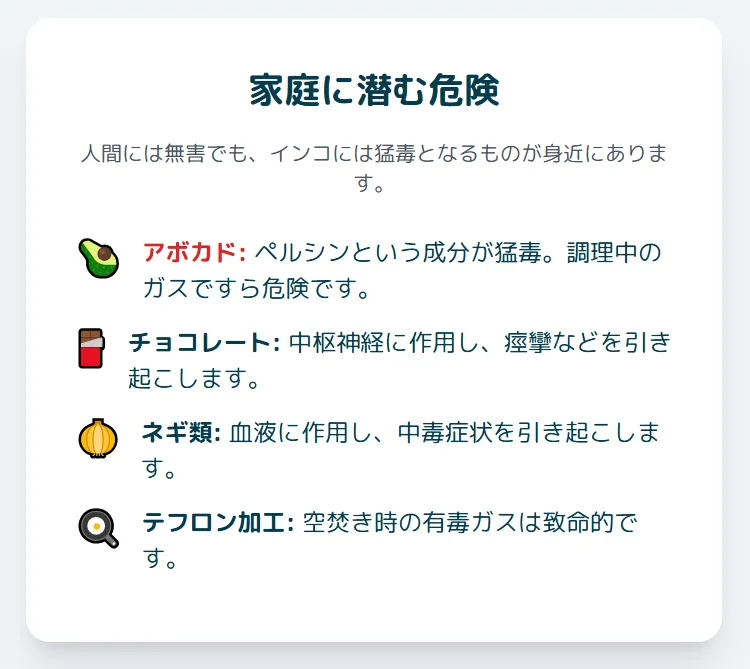

中毒・事故リスクを理解していない人(アボカド等・放鳥事故)

人間にとって安全な食べ物や環境でも、インコには致命的な危険が潜んでいます。以下は特に注意が必要な中毒物質です:

☠️ インコにとって危険な物質

アボカド:アボカドに含まれる「ペルシン」は、鳥類にとって猛毒です。摂取後24時間以内に死に至るという報告があり、アボカドを天ぷらにした際の調理ガスでも死亡事故が発生しています。

チョコレート:テオブロミンとカフェインが心臓や中枢神経に作用し、数時間後に頻脈や痙攣などの中毒症状を引き起こします。

ネギ類:硫化アリルが血液中の赤血球に作用し、中毒症状を引き起こします。ネギを切った時の成分が空気中を舞い、近くにいるインコが吸い込む可能性もあります。

放鳥中の事故も深刻で、扇風機への巻き込み、挟まれ事故、熱湯や熱いコンロでの火傷など、家庭内には数多くの危険が潜んでいます。これらのリスクを十分に理解し、常に危険を予測して行動できる人でなければ、インコの安全を守ることはできません。

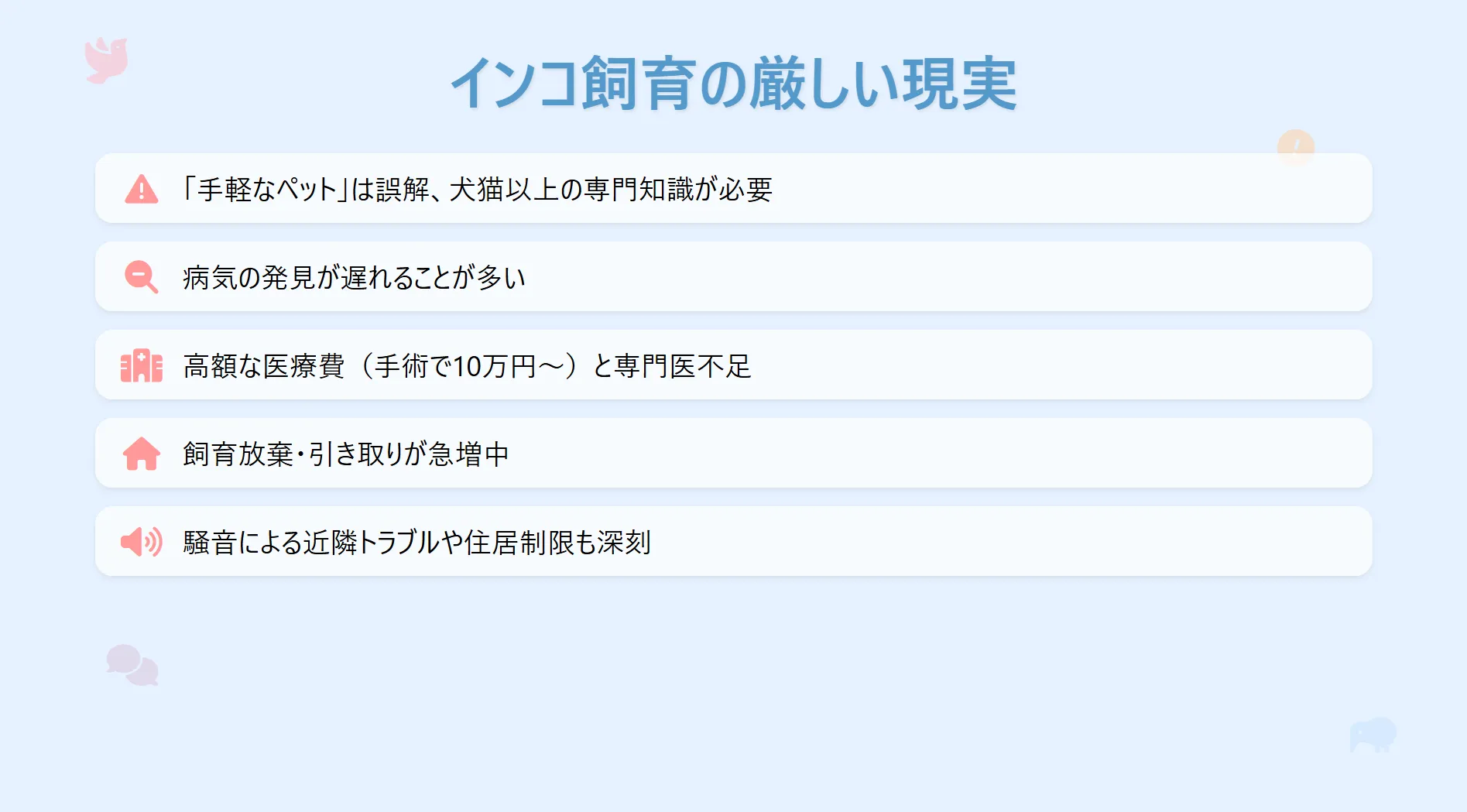

インコ飼育の厳しい現実とよくある誤解

「手軽なペット」という危険な誤解

インコが「手軽なペット」だという認識は、最も危険な誤解のひとつです。実際には以下の点で、犬や猫以上の専門知識と注意が必要です:

⚠️ 「手軽」誤解の実態

TSUBASAが指摘する通り、「よく知らずに鳥を飼うことになって、そこで初めて直面する事実に驚かれる人も少なくありません」というのが現実です。

特にオカメインコなどの中型インコでは、推奨される食事バランスとしてペレット70-80%、シード10%、野菜・果物10-20%が理想的とされ、色変わり品種では、ペレット60%程度に調整した方が良いという専門的な意見もあります。これは、色変わり品種特有の代謝特性を考慮した推奨となります。

予想外の高額医療費(手術で10-30万円・専門医不足)

インコの医療費は、多くの飼い主が想像する以上に高額になります。特に問題となるのは以下の点です:

💊 高額医療費の実態

鳥類専門医の不足:犬猫に比べて鳥を専門的に診察できる動物病院が極めて少なく、遠方まで通院する必要があることが多いです。専門性の高さから診療費も高額になりがちです。

保険の限界:鳥類対応のペット保険は選択肢が少なく、年齢制限や継続性に問題があります。多くの治療が自己負担となるため、常時10万円~15万円の緊急資金を確保しておく必要があります。

実際の飼育者からは「簡単な診察や検査でも数万円かかった」「手術費用で生活が困窮した」という報告が多数寄せられています。

飼育放棄の実態(保護団体への持ち込み急増)

認定NPO法人TSUBASAなどの保護団体への相談・持ち込みが急増しており、その背景には深刻な問題があります:

😢 主な飼育放棄の理由

保護の現実:TSUBASAでは「様々な理由から飼い主さんと一緒に暮らすことができなくなった、インコ・オウム・フィンチを保護し、新たな親さんを探す活動」を行っていますが、保護される鳥の数に対して里親希望者は圧倒的に不足しています。

特に大型インコは寿命が長く、里親探しが困難で、施設で終生飼育されるケースも多くなっています。過去には「緊急性の高い劣悪な環境、遺棄、飼い主様の入院など」によるレスキュー事例も多数報告されています。

近隣トラブルと住居制限の深刻さ

特にオカメインコなどの中型インコの騒音による近隣トラブルは、単なる「迷惑」の範囲を超えて、飼い主の生活基盤を脅かす深刻な問題となっています:

隣人からの直接苦情

最初は口頭での注意や苦情から始まります。この段階で適切な対応を取れば解決の可能性があります。

管理会社経由の注意書

問題が深刻化し、正式な注意書が発行されます。具体的な改善策の実施が求められます。

大家からの改善要求

最終段階の警告となります。改善が見られない場合、契約違反として扱われる可能性があります。

最終的な退去勧告

飼育継続が困難となり、住居を失うリスクが現実化します。

住居制限の実態:ペット可物件であっても、鳥類は禁止されているケースが多く、転居時の物件選択肢が極端に限られます。家賃も高額になりがちです。

防音対策の限界:アクリルケースや防音カーテンなどの対策を講じても、完全な防音は困難です。特に高周波の鳴き声は壁を透過しやすく、近隣への音漏れを完全に防ぐことはできません。

実際に「インコの鳴き声が原因で引っ越しを余儀なくされた」「職場の社宅で飼育していて職場関係にも影響した」という深刻な事例が報告されており、インコの飼育が飼い主の社会生活全体に影響を及ぼすリスクがあります。

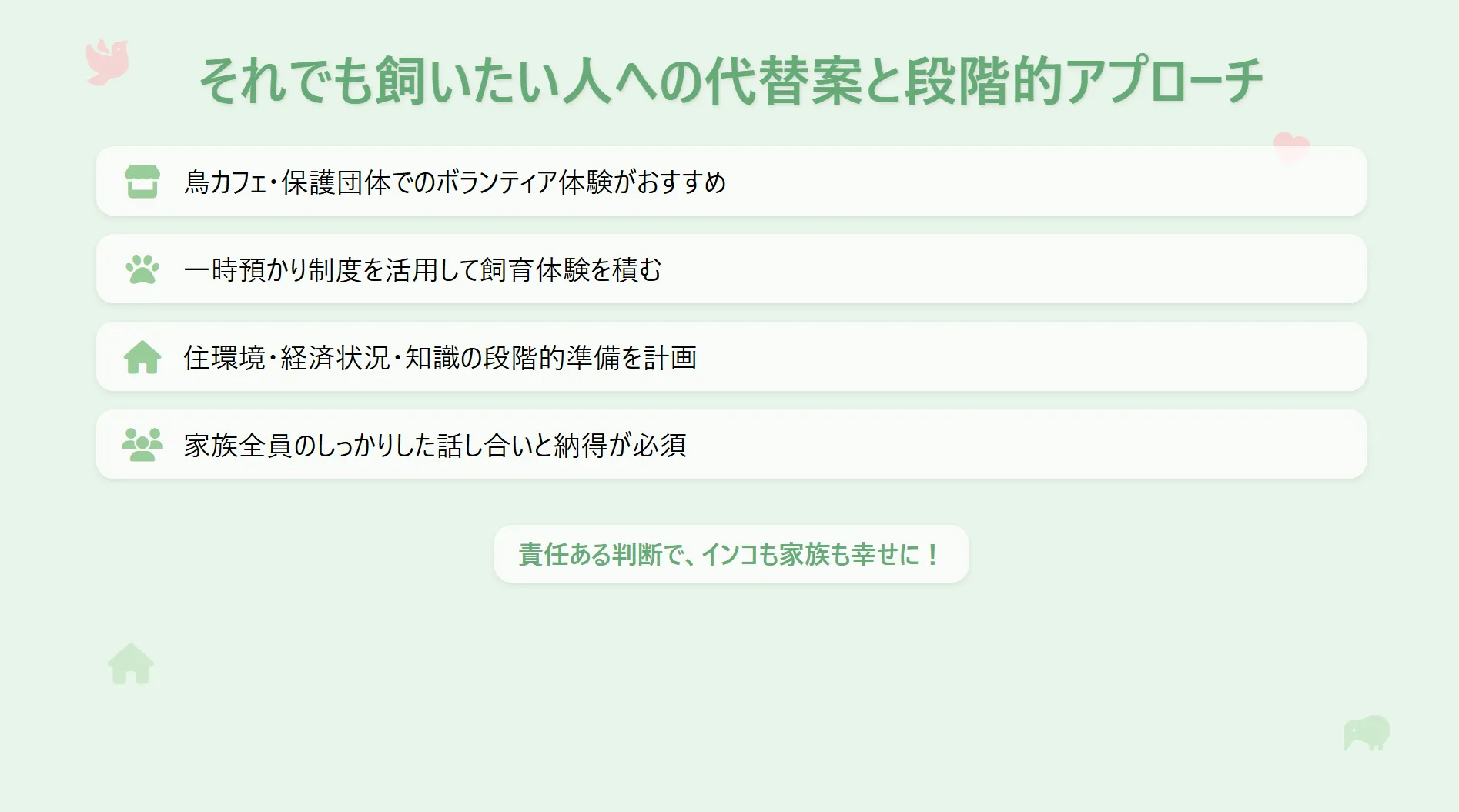

それでもインコを飼いたい人への代替案と段階的ステップ

鳥カフェ・ボランティアでの実体験

まず最初に推奨されるのは、鳥カフェでの体験や保護団体でのボランティア活動です。これにより、インコとの実際の関わりを通じて、以下の重要な点を確認できます:

☕ 鳥カフェでの体験メリット

保護団体でのボランティア:TSUBASAなどの保護団体では、施設見学や里親会への参加が可能です。実際の保護現場を見ることで、飼育放棄の現実や、責任の重さを身をもって理解することができます。

また、経験豊富なスタッフから直接アドバイスを受けることで、自分の環境や準備状況を客観的に評価してもらうことも可能です。

保護鳥の一時預かり制度

一部の保護団体では、保護鳥の一時預かりボランティア制度があります。これは正式な飼育開始前の「お試し期間」として機能し、以下のメリットがあります:

🏠 一時預かりのメリット

一時預かりは保護団体にとっても有益で、保護鳥の社会化や健康管理に役立ちます。また、もし継続が困難と判断された場合でも、責任を持って団体に返すことができるため、鳥への負担を最小限に抑えることができます。

将来的な環境整備計画

現在の環境が飼育に適さない場合でも、将来的な計画を立てることで、いずれは理想的な飼育環境を整えることが可能です:

🏡 環境整備の段階的計画

家族説得と合意形成の具体的方法

家族の反対がある場合、感情的な説得ではなく、データと計画に基づいた合理的なアプローチが効果的です:

基礎知識の共有

インコの生態、魅力、そして課題について正確な情報を提供

責任の明確化

誰が何の責任を負うかを具体的に文書化

費用計画の提示

詳細な費用計算と負担方法の明確化

リスク対策の説明

各種リスクとその対策方法の具体的説明

体験機会の提供

鳥カフェ訪問や保護団体見学への同行

💡 合意形成のポイント

重要なのは、家族全員が心から納得し、積極的に協力する体制が整ってから飼育を開始することです。妥協や強行による飼育開始は、必ず後々の問題につながります。

インコを飼ってはいけない人に関するFAQ

ひとり暮らしでも飼育は可能ですか?

ひとり暮らしでのインコ飼育は技術的には可能ですが、特に高いリスクを伴います。最大の問題は分離不安による呼び鳴きの増加で、近隣トラブルのリスクが格段に高くなることです。

インコは群れで生活する社会性の高い動物で、飼い主を仲間として認識するため、姿が見えなくなると大声で呼び鳴きを始めます。一人暮らしでは在宅時間が限られるため、この行動が頻発し、アパートやマンションでは近隣住民からの苦情につながりやすくなります。

- 🏠 ひとり暮らしの主なリスク

- 分離不安による呼び鳴きの増加と近隣トラブル

- 緊急時(飼い主の病気・事故)の対応困難

- 旅行や出張時の預け先確保の難しさ

- 経済的負担をひとりで負う重圧

アパートやマンションでの飼育は絶対に無理ですか?

鉄筋コンクリート造の分譲マンションで、ペット飼育が明確に許可されている場合は可能性がありますが、相当な準備と覚悟が必要です。特にオカメインコなどの中型インコの鳴き声は70-85デシベルに達し、これは掃除機や車のクラクション級の騒音レベルです。

防音対策(アクリルケース等)への十分な投資と、近隣への事前説明と継続的な配慮が必要ですが、それでも完全な防音は困難です。実際に「インコの鳴き声が原因で引っ越しを余儀なくされた」という事例も報告されています。

- 🏢 住環境別リスク評価

- 木造・軽量鉄骨アパートでは音漏れがほぼ確実で非常に高リスク

- RC造マンションでは対策により可能性がありますが投資が必要

- 賃貸物件では契約違反・退去リスクあり

- ペット禁止物件では発覚時の即座退去リスク

子どもがインコを欲しがっていますが、何歳くらいから大丈夫ですか?

子どもの年齢よりも、保護者が最終的な責任を負う覚悟があるかが決定的に重要です。専門家は「子どもの興味は移ろいやすく、保護者の最終責任が絶対条件」と明確に警告しています。

中学生以上であれば基本的なケアは可能ですが、緊急時の判断、高額医療費の負担、10年~50年という長期的な責任などは必ず大人が担う必要があります。実際に「親が病院に連れて行ってくれない」「飼育道具を買ってくれない」という事例が発生しており、結果的にインコが適切なケアを受けられなくなっています。

- 👶 子どもの飼育で重要なポイント

- 保護者の最終責任が絶対必要

- 10年後の子どもの生活変化(進学・就職)への対応

- 高額医療費は保護者負担

- 「子どものため」ではなく「家族として迎える」認識が必須

高齢になってからインコを飼うのは問題ありますか?

インコの寿命(小型10年~中型20年~大型50年)を考えると、高齢者の飼育開始には慎重な検討が必要です。実際に「70代の両親が再飼育を躊躇」する現実があり、飼い主の年齢とインコの寿命のバランスが重要な判断要素となります。

特に大型インコ(寿命40年~50年)は、飼い主の年齢を考慮すると推奨できません。小型インコであっても、飼い主の健康状態悪化や介護が必要になった際の対応計画が必須です。

- 🧓 高齢者飼育の課題

- 飼い主の健康状態悪化リスク

- 継承者(家族・信頼できる人)との事前取り決めの必要性

- 介護施設入居時のインコの処遇問題

- 認知機能低下時の適切なケア継続困難

一度飼い始めたら、もう手放すことはできませんか?

法的には飼育の継続は義務ではありませんが、道徳的・倫理的には生涯にわたる責任があります。どうしても継続が困難な場合は、TSUBASAなどの保護団体や信頼できる里親への譲渡を検討することになりますが、これらは非常に困難な選択肢です。

保護団体は常に多くの鳥を保護しており、新たな受け入れが困難な場合も多いです。また、飼い主都合での譲渡は、インコに大きなストレスを与えます。実際に飼育放棄や保護団体への持ち込みが急増しており、その多くが飼い主の高齢化・入院・経済的困窮が原因となっています。

- 📊 主な飼育放棄の理由

- 飼い主の高齢化・入院・死亡

- 引越しに伴う住環境の変化

- 近隣からの騒音苦情

- 経済的困窮による維持困難

防音対策をすれば近隣トラブルは完全に防げますか?

防音対策は音量を「軽減」するものであり、「消去」するものではありません。最も効果的とされるアクリルケースでも、鳴き声を3~4割程度軽減するにとどまり、完全な防音は困難です。

実際の使用者からは「通常の鳴き声は気にならないレベルまで軽減できるが、本気の呼び鳴きは完全には抑えられない」という報告があります。特に高周波の鳴き声は壁を透過しやすく、木造や軽量鉄骨造では、どのような対策を講じても音漏れは避けられません。

- 🔧 防音対策の現実

- アクリルケースで3-4割軽減が限界

- 防音カーテンで窓際音漏れの軽減効果

- 完全防音は技術的・経済的に困難

- 住環境による効果の大きな差

騒音を理由に手放すことになる可能性はありますか?

実際に「甲高い声を一日中聞かされて、さすがにノイローゼになりそう」という飼い主や、近隣クレームにより手放しを検討するケースが報告されています。

防音対策効果が不十分での断念、飼い主自身のストレス限界、近隣トラブルによる継続困難など、複数の要因で手放しに至る可能性があります。最悪のシナリオも想定した準備が必要です。

- 😢 手放しリスクの現実

- 飼い主のノイローゼ状態

- 近隣トラブルによる継続困難

- 防音対策効果不十分での断念

- 最悪のシナリオも想定が必要

どんな住環境なら飼育可能ですか?

一戸建てで隣家との距離がある環境、または鉄筋コンクリート造の分譲マンションで、かつペット飼育が認められている物件が理想的です。さらに、防音対策への投資を惜しまない経済的余裕も必要です。

家族全員の理解と協力体制、近隣住民との良好な関係構築可能性も重要な要素です。これらの条件が揃って初めて、安心してインコとの生活を楽しめます。

- 🏡 理想的な飼育環境

- 一戸建てまたはRC造マンション

- ペット飼育許可済み物件

- 防音対策予算10万円以上確保

- 家族全員の理解と協力体制

- 近隣住民との良好な関係構築可能

オカメインコ以外でおすすめの静かな鳥はいますか?

セキセイインコ、文鳥、カナリアなどの小型鳥類の方が、一般的に鳴き声は小さめです。ただし、これらの鳥でも個体差があり、完全に静かというわけではありません。

集合住宅では鳥類以外のペットも検討することをお勧めします。オカメインコの魅力は大きいですが、騒音問題を考慮すると、より小型で静かな種類から始めることが現実的な選択です。

- 🐦 小型鳥との比較

- セキセイインコ:オカメインコより小音量

- 文鳥:比較的おとなしい傾向

- カナリア:美しい鳴き声だが個体差あり

- 集合住宅では鳥類以外のペットも検討推奨

覚悟を決めて飼うなら何を準備すべきですか?

まず10万円以上の防音対策予算、近隣への事前説明と継続的な関係維持、家族全員の理解と協力体制の構築が不可欠です。また、最悪の場合の引っ越しや手放しも視野に入れた計画が必要です。

20年という長期飼育への覚悟と、どんなに鳴いても愛し続ける決意が最も重要です。感情的な憧れではなく、現実を受け入れた上での飼育開始が成功の鍵となります。

- ✅ 飼育前の必須準備

- 防音対策予算15万円以上

- 近隣への事前説明と謝罪

- 家族全員の長期的理解と協力

- 緊急時対応計画(引っ越し等)

- 20年という長期飼育への覚悟

インコを飼ってはいけない人【総括】責任ある選択で幸せな未来へ

「インコを飼ってはいけない人」という検索をされたあなたは、実は最もインコを飼うのにふさわしい資質を持った方かもしれません。この検索行動自体が、生命を預かることの重さを理解し、安易な飼育を避けたいという責任感の表れだからです。

しかし、愛情だけでは解決できない現実的な制約が確実に存在することも事実です。本記事で示した8つの特徴のうち、ひとつでも該当する場合は、現時点での飼育開始は控えることを強く推奨します。これは、あなたとインコの両方の幸福を守るための、冷静で客観的な判断基準です。

認定NPO法人TSUBASAの活動が示すように、飼育放棄や不適切な飼育環境で苦しむインコたちが現実に存在します。その背景には「よく知らずに鳥を飼うことになって、そこで初めて直面する事実に驚かれた」飼い主たちの存在があります。このような悲劇を避けるためには、憧れだけでなく、科学的な根拠に基づいた冷静な判断が不可欠です。

一方で、適切な準備と覚悟を持った方にとって、インコとの生活は計り知れない喜びをもたらしてくれます。10年から50年という長期間にわたって築かれる絆は、他では得られない特別な体験となるでしょう。重要なのは、「今すぐ飼いたい」という衝動ではなく、「一生涯責任を持って愛し続ける」という長期的視点での判断です。

もし現在の状況が飼育に適さない場合でも、決して諦める必要はありません。鳥カフェでの体験、保護団体でのボランティア、将来の環境整備計画など、段階的なアプローチを通じて、いずれは理想的な飼育環境を整えることが可能です。「今ではない」という判断も、インコに対する深い愛情の表れなのです。

最終的に、インコを迎えるという決断は、単なる「ペットを飼う」という行為を超えた、長期的なパートナーシップの構築です。この記事で示した現実的な課題を全て受け入れ、それでもなお「この生き物と共に歩みたい」と心から思えるかどうかが、最も重要な判断基準となります。

あなたの慎重な検討と責任ある判断が、ひとつの尊い命の幸せな未来につながることを心から願っています。