インコの誤飲事故は予想もしないタイミングで発生し、そのう切開手術が必要になることもある命に関わる問題です。この記事ではそんな体験談を取り上げます。

実際にサザナミインコが誤飲事故でそのう切開手術を受け、無事回復した体験談を通じて、インコの誤飲の恐ろしさと適切な対処法の重要性を実感していただけるでしょう。ここでは実体験をもとにした貴重な情報と、獣医師の専門的な見解を織り交ぜながら、インコの誤飲について詳しく解説していきます。

インコの小さな体にとって、人間には害のないものでも重大な健康被害をもたらす可能性があり、飼い主の責任として環境整備と日々の観察が欠かせません。そのう切開手術という高度な治療法や、手術に至るまでの経緯、回復過程についても具体的にお伝えします。

インコの誤飲事故の実際の体験談と手術の詳細

そのう切開手術の流れと成功例

誤飲事故を防ぐための具体的な予防策

緊急時の症状判断と適切な対処法

セキセイインコのそ嚢内異物の摘出手術を2件行いました。

2羽共に繊維の誤食が原因です。繊維を食べても①そのまま便に出る、②そ嚢内に蓄積する、③腸内で停滞して結石ができる、の3つの場合があります。この違いが個体差なのか、偶然なのかは不明です。… pic.twitter.com/4iR4QTC53z— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 6, 2024

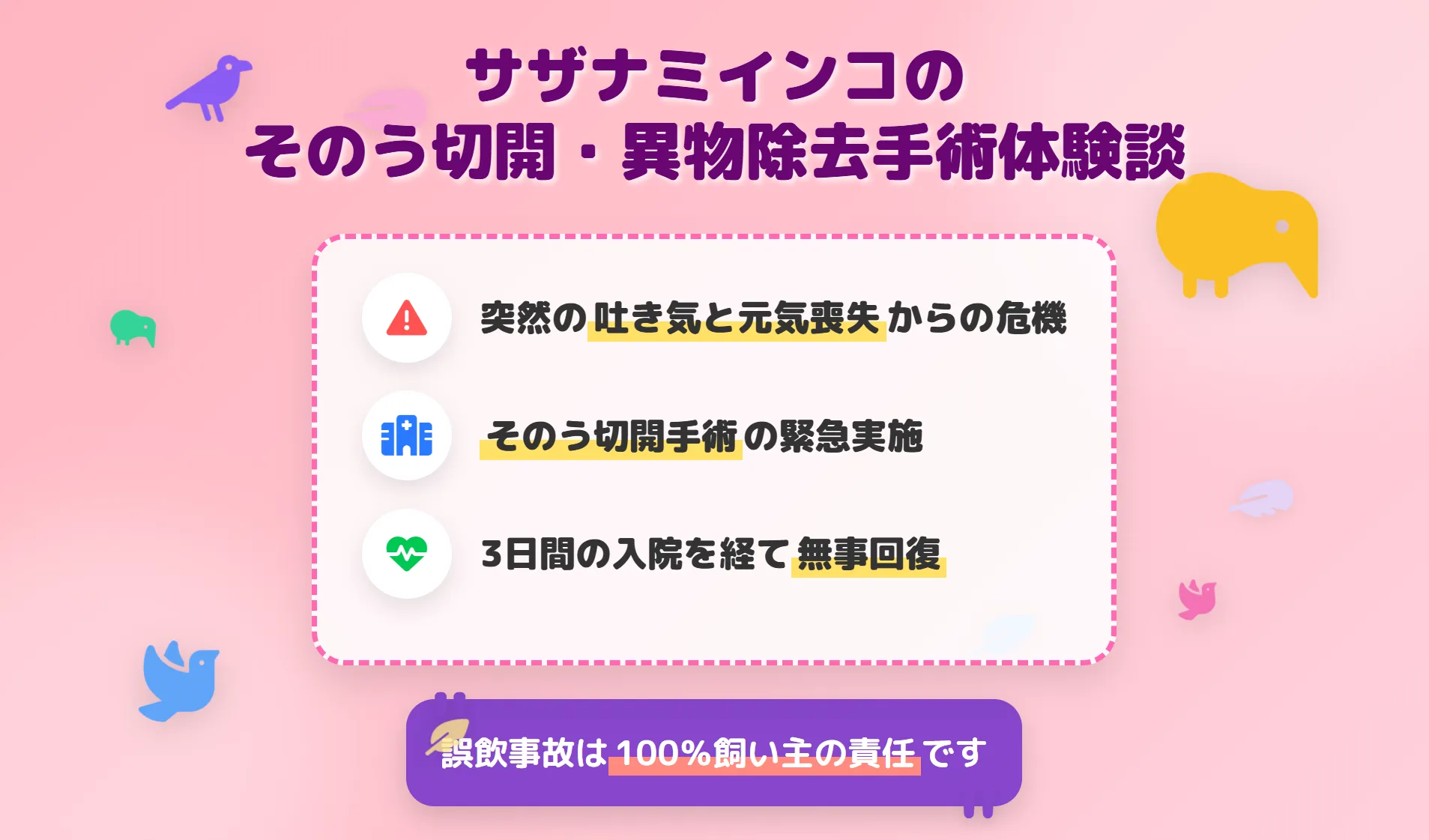

サザナミインコのそのうの異物除去手術体験談

誤飲が原因で危険な状態になったサザナミインコのぴよちゃんが、そのう切開手術を経て元気になった実際の体験談をご紹介します。

サザナミインコの飼い主の寄稿

これは誤飲が原因で一時期危険な状態になったぴよちゃんが、手術を経て元気になったときの話です。

ぴよちゃんは当時8歳。その異変は6月の夕方の放鳥中に突然起こりました。突然、ぴよちゃんが吐き始めたのです。

頭を振りながら鼻水状のよだれを吐き出していましたが、しばらくすると吐き気はおさまったようで、何とか自分からケージに帰っていきました。

一夜明けて翌朝、ひとめで元気がないとわかる状態になってしまったぴよちゃんは、朝から床にうずくまっていました。動作は鈍くどこから見ても元気がありません。ため糞は水っぽく濃い緑色で量が少なく、ひとめで絶食便だとわかりました。

小鳥の病院での触診や、採血、レントゲン、便の検査などひと通りした検査の診断は「そのうと食道の間に何かが詰まっている」とのことでした。

流動食の強制給餌と経過観察のために入院

最初の治療方針は、ぴよちゃんの様子を観察しながら「流動食を強制給餌して栄養と水分の補給をしながら、水分を流し込むことで詰まっているものが食道に落ちることを期待する」…というもの。そのためにすぐに入院することになりました。

夕方、私が再び病院を訪れたときには、ぴよちゃんは少し元気になっているように見えました。

そう伝えられた私は不安な気持ちのまま、再び家に帰りました。

インコのそのうの切開手術!?こんな小さい鳥にも手術が出来るの?

翌朝、再びぴよちゃんに会いに行くと、また元気がなくなってきているのが見て取れました。レントゲン写真を見せてもらったのですが、そのうの異物はそのままです。

このままそのうと食道の間に詰まったものが落ちなければ、ぴよちゃんはいずれ死んでしまう。これ以上出来ることがないなら、家に連れて帰って最期までずっと一緒にいてあげた方がいいのでは…!? そんな最悪のイメージをしていた私に先生は

私は、この続きはきっと「この苦しい状態からこの子を解放してあげることも、選択肢のひとつかもしれません」そんな言葉が続くのだろうと思い、それを聞く覚悟を決めていたのです。

ええっ!? 想像していなかった先生の提案に私の思考は一時ストップ。ちょっと待って!こんな小さい鳥に手術ができるの!?

先生は、あっけにとられている私の様子を「飼い主は手術に否定的」と勘違いしていようでした。

呆然としていた私に先生は

そんな意味のことまで話す先生を見て「え!?先生はきっと ”飼い主は手術なんて無理!と考えているんだろう” って思ってるんだ。それは勘違いなんだけどなあ」…と思った私は、すかさず釈明しました。

手術するならまだ体力を温存できている「今」がチャンス!

先生の言う手術は「そのうを切開した後、溜まっているものを取り除き、細いチューブを使って食道の入り口に水(生理食塩水)を流し込み、詰まったものを落として取り除く」…というものでした。

私はこれまでの経験から、この先生はリスクについては非常に慎重で、過剰と思えるほど丁寧に説明をする方だと知っていました。

その先生が「必ず大丈夫であるとは言えないけれど」…と前置きしながらも、異物を取り除くこと自体にはほとんど不安を持っていない様子。しかもリスクは、麻酔をかけることだといいます。

小さい鳥に麻酔をかける=小さいので麻酔の量も限られる=たくさんの麻酔は使えない=手術にかけられる時間は数分間=小さい体への負担が大きい…ということでした。

私はすぐにきっぱりと先生に言いました。

切開手術成功から3日間の入院を経て退院へ

その日の夕方、病院から電話がありました(事前に手術の立ち合いは難しいと言われていました)無事手術が終わってぴよちゃんも元気との知らせを聞き、私は急いで病院に向かいました。

ケースの中のぴよちゃんはすっくと立ち上がっており、その生き生きとした表情や動作から苦しさがなくなったことがひとめで分かりました。その姿がただただ嬉しくて、先生には感謝の気持ちしかありませんでした。

その後はシードと流動食を併用し、3日間の入院を経て、無事退院となりました。

うちに帰ったぴよちゃんはすぐ自分のケージに戻ったのですが、その時の光景は今もはっきり覚えていますし、思い出すと涙が出ます。

ぴよちゃんは一目散にお気に入りの止まり木にいくと、何度も何度も愛おしそうにその止まり木に顔をすり寄せたのです。頬ずりするぴよちゃんを見たのは、このときが初めてでした。

退院前に先生から何度か言われたのが

この言葉の意味が、そのときにやっと分かりました。

「誤飲事故は100%飼い主の責任です」

今回のトラブルの原因は「誤飲」でしたが、誤って飲み込んでしまった「異物」が何だったのかは、手術中に流れ落ちてしまったので分からなかったそうです。

先生にそのうと食道の間に何かが詰まっていると聞いた時「異物が何か?」にまったく心当たりがなかった私は

…と言ってしまったのです。今回の誤飲が「自分のせいじゃない」という気持ちはまったくありませんでしたが。

その時、常に患者(ペット)ファーストのスタンスを崩さない先生は、私にこう言いました。

その言葉に私は「確かにその通りだ…」とハッとしました。

8年間のおつきあいやそれまでの関わりから、私が先生に対して常に「教わろう」という姿勢でいたことは、おそらく先生はお分かりだったと思います。この時、私が感じたのは、ぴよちゃんの主治医が ただ単にお客さん(飼い主)を慰める…つまり「きれいごとだけを並べる」獣医でなくて本当によかった…ということでした。

このことがあってから、ぴよちゃんを取り巻く環境について、これまで「ずっと大丈夫だったこと」にも気を配るようになりました。それでも100%完璧に安全な環境を作ることは出来なかったと思いますが、それに近づけようという気持ち、過信してはいけないという気持ちは持ち続けられたと思います。

何より先生に助けてもらった命、ぴよちゃんが頑張り続けてくれた命を、軽々しく考えられるはずもありません。

事故は気づかぬうちに、それも一瞬で起こります。飼い主さんには自身で考えうる限りの対策を講じてからケージを開けて欲しいと思います。

そして放鳥中は愛鳥から目を離さないこと。当たり前のことかもしれませんが、毎日のこととなるとついつい気も緩みます。

「自分自身で共に暮らすことを選択した」鳥さんと、少しでも長く一緒に過ごすための「習慣」として、日々この意識を繰り返して持ち続けていきましょう。

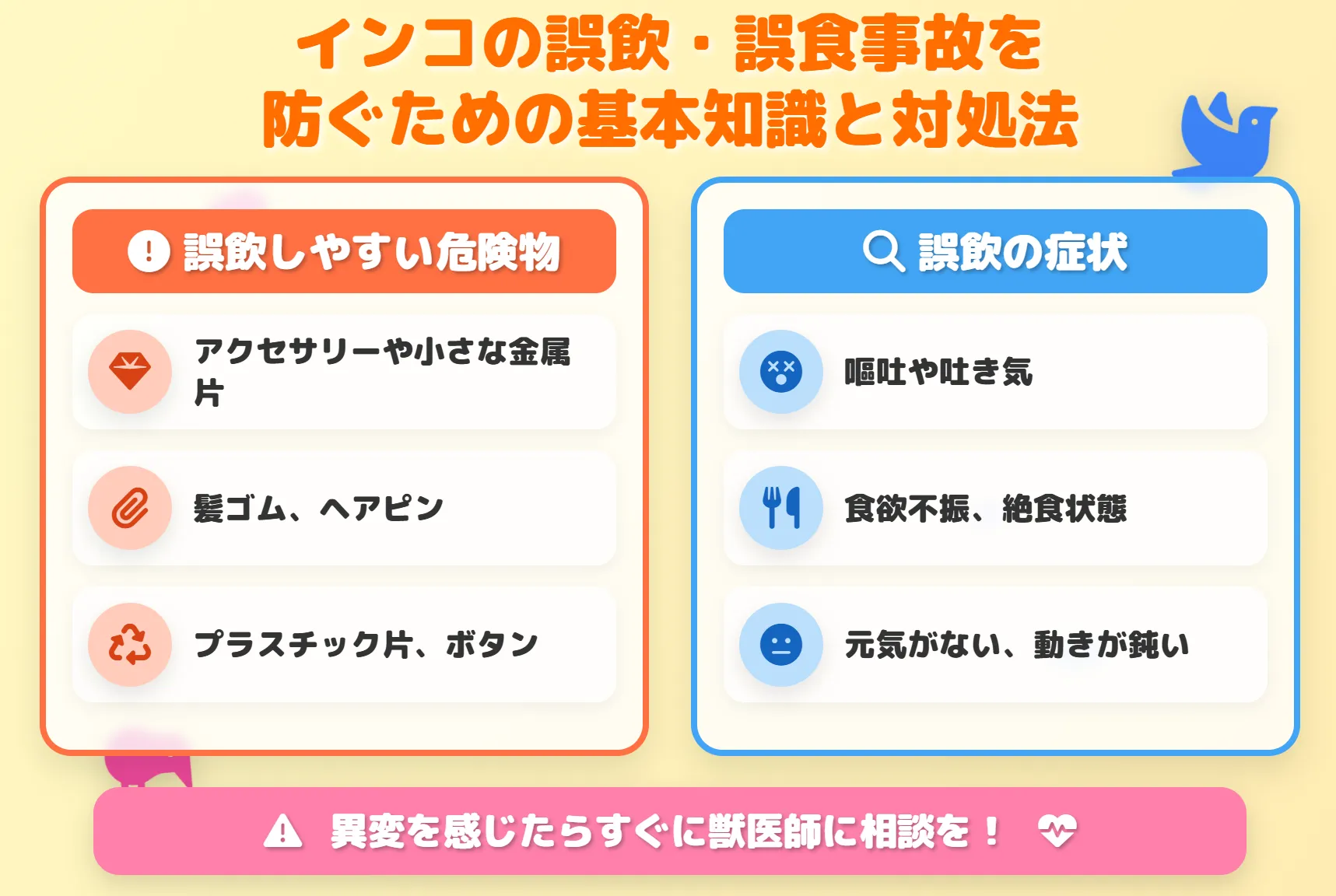

インコの誤飲事故を防ぐための基本知識と対処法

インコの誤飲事故は、飼い主が予想もしないタイミングで発生することが少なくありません。小さな体のインコにとって、人間には害のないものでも重大な健康被害をもたらす恐れがあるのです。

インコが誤飲・誤食しやすい危険な物品

家庭内でインコが誤飲する可能性のある物品は想像以上に多く存在しています。

アクセサリーや小さな金属片

髪ゴムやヘアピンなどの小物

薬品や化粧品のキャップ

食べ物のかけらや種子

プラスチック片やボタン

| 物品カテゴリー | 具体例 | 危険度 |

|---|---|---|

| 金属類 | ピアス、ボタン、コイン | 高 |

| プラスチック | キャップ、小さなおもちゃ | 中 |

| 繊維類 | 糸くず、髪の毛 | 中 |

| 食品 | チョコレート、アボカド | 高 |

| 危険度は体への影響と除去の困難さを総合評価 | ||

特に注意が必要なのは、金属類や有毒な食品です。これらは消化器官に深刻なダメージを与える可能性が高く、緊急手術が必要になるケースも珍しくありません。

誤飲の症状を見極める観察ポイント

インコの誤飲事故では、初期症状を正確に把握することが生死を分けることもあります。

嘔吐や吐き気の仕草

食欲不振や絶食状態

フンの色や量の変化

元気がなく動きが鈍い

呼吸困難や苦しそうな様子

| 症状 | 緊急度 | 対処の必要性 |

|---|---|---|

| 激しい嘔吐 | 緊急 | 即座に病院へ |

| 絶食便 | 高 | 24時間以内に受診 |

| 元気がない | 中 | 様子見ながら受診検討 |

| 呼吸困難 | 緊急 | 即座に病院へ |

| 複数の症状が同時に現れた場合は緊急性が高い | ||

これらの症状が現れた場合は、時間を置かずに鳥専門の動物病院を受診することが重要です。早期発見・早期治療が、インコの命を救う鍵となります。

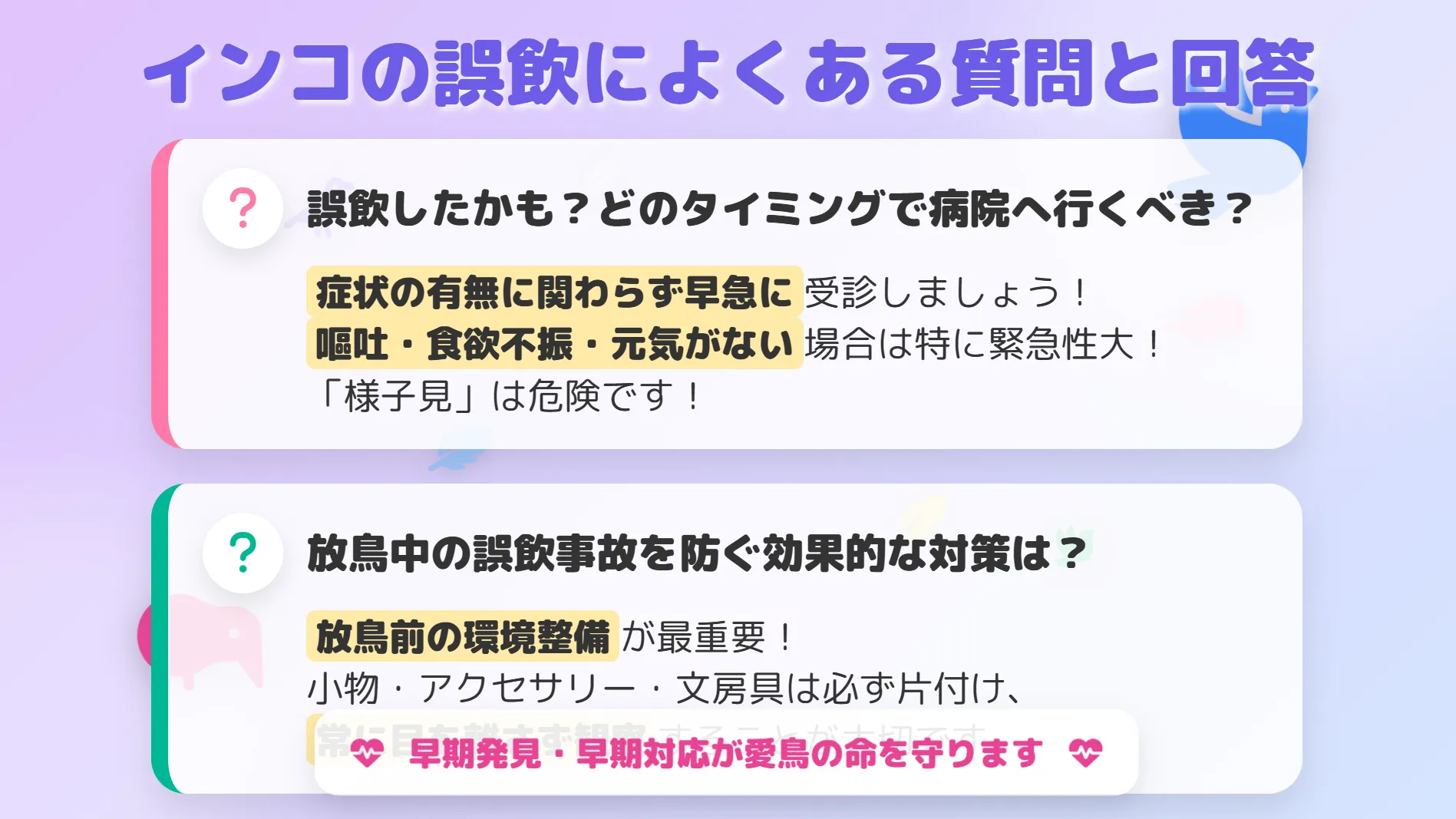

よくある質問と回答

インコの誤飲に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

インコが何かを飲み込んだかもしれません。どのタイミングで病院に行くべき?

インコの誤飲が疑われる場合は、症状の有無に関わらず可能な限り早く鳥専門の動物病院を受診してください。インコの消化器官は非常にデリケートで、小さな異物でも深刻な状況を引き起こす可能性があります。

特に嘔吐、食欲不振、元気がないなどの症状が見られる場合は緊急性が高く、夜間でも対応してもらえる病院を探すことをおすすめします。時間が経過するほど治療が困難になることも多いため、「様子を見る」という判断は危険な場合が多いのです。

インコのそのう切開手術は成功率が高いの?

インコのそのう切開手術の成功率は、鳥の状態や獣医師の経験、病院の設備によって大きく左右されます。一般的に、早期発見・早期治療であれば成功率は比較的高いとされていますが、体力が衰弱した状態では麻酔のリスクが高くなるのも事実です。

手術を検討する際は、獣医師から詳しいリスクの説明を受け、インコの年齢や健康状態を総合的に判断することが大切です。また、手術後の入院期間や自宅でのケアについても事前に確認しておくことをおすすめします。

放鳥中の誤飲事故を防ぐにはどのような対策が効果的?

放鳥前の環境整備が最も重要な予防策です。まず、インコが届く範囲にある小さな物品をすべて片付け、アクセサリー類や文房具、薬品などは必ず収納してください。

また、放鳥中はインコから目を離さず、常に行動を観察することが大切です。特に好奇心旺盛な若いインコや、新しい環境に慣れていないインコは注意が必要でしょう。

さらに、家族全員で危険な物品について共通認識を持ち、放鳥前のチェックリストを作成することも効果的な対策といえます。

インコが誤飲した物品が特定できない場合はどうすればよい?

誤飲した物品が特定できない場合でも、まずは動物病院でレントゲン検査を受けることが重要です。金属類であればレントゲンで確認できることが多く、プラスチックなどの素材でも間接的に存在を推測できる場合があります。物品が特定できなくても、インコの症状や検査結果をもとに適切な治療方針を決定することは可能です。

また、可能な範囲で放鳥していた時間帯や場所を思い出し、獣医師に詳しく説明することで、治療の参考になる情報を提供できるでしょう。何より大切なのは、治療のタイミングを逃さないことです。

手術後の自宅でのケアで注意すべき点はありますか?

手術後のインコは体力が低下しているため、温度管理と静かな環境の提供が最優先です。

室温は25~28度程度に保ち、直射日光や騒音を避けた場所にケージを設置してください。食事についても獣医師の指示に従い、必要に応じて強制給餌や流動食を継続します。

また、傷口の状態や食欲、フンの様子を毎日観察し、異常があれば すぐに病院に連絡することが大切です。完全に回復するまでは放鳥を控え、ストレスを最小限に抑えた生活環境を整えることが、順調な回復につながります。

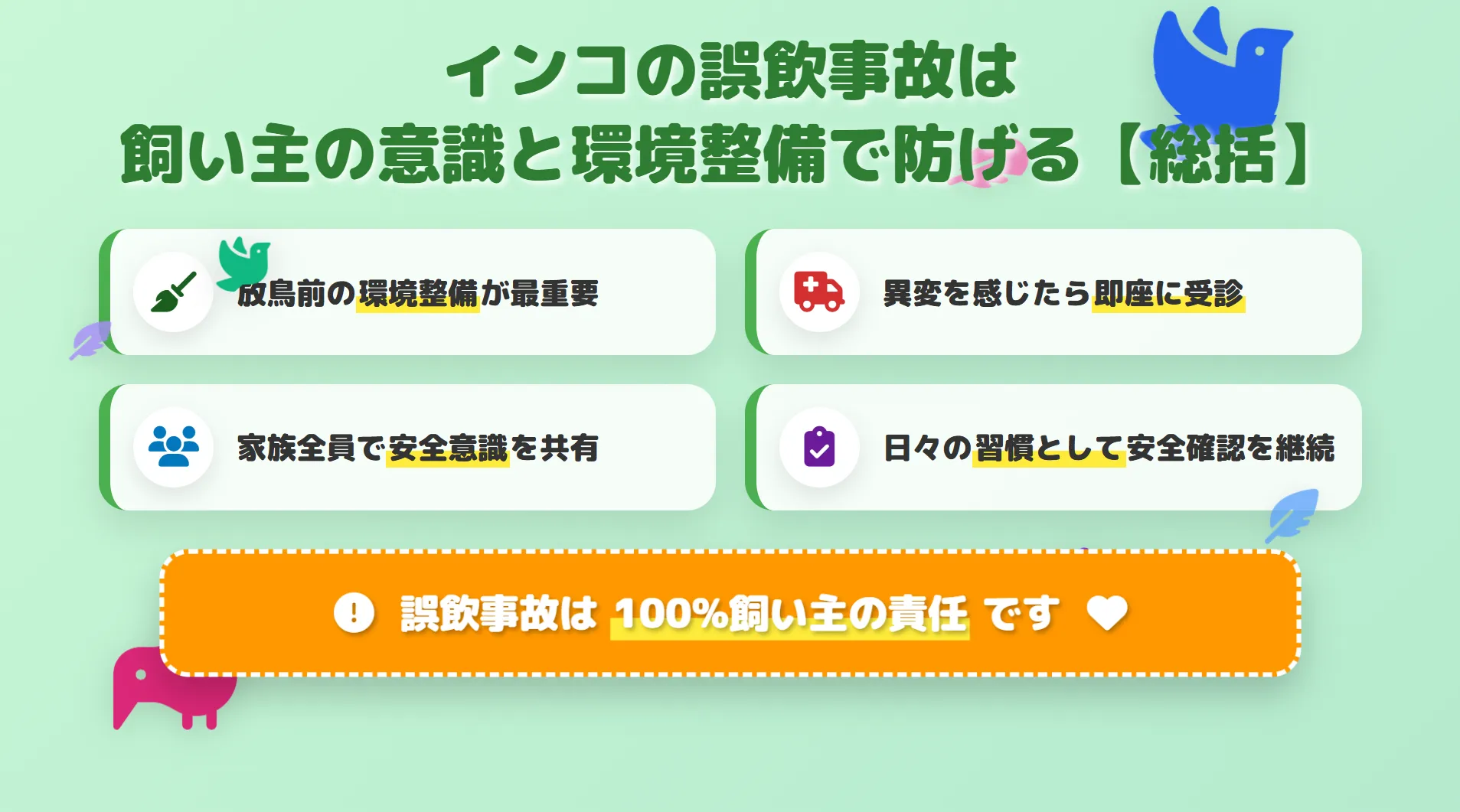

インコの誤飲事故は飼い主の意識と環境整備で防げる【総括】

インコの誤飲事故は突然発生し命に関わる深刻な状況を引き起こす

嘔吐や食欲不振などの症状が現れたら即座に受診が必要

放鳥前の環境整備と危険物品の除去が最重要な予防策

金属類やプラスチック片など家庭内の小物が誤飲の原因となりやすい

放鳥中はインコから目を離さず常に行動を観察することが大切

鳥専門の動物病院での早期診断が生死を分ける重要な要素

手術後は温度管理と静かな環境での療養が回復を促進する

家族全員で危険物品について共通認識を持つことが効果的

誤飲事故は100%飼い主の責任であることを自覚する必要がある

完璧な安全環境は困難でも可能な限りリスクを軽減する努力が重要

日々の習慣として安全確認を継続することが事故防止につながる

インコの命を預かる飼い主として責任感を持った環境管理が求められる

インコの誤飲事故は予想もしないタイミングで発生し、愛鳥の命を脅かす深刻な状況を引き起こします。しかし、飼い主の意識と適切な環境整備によって、多くの事故は未然に防ぐことができるのです。

日々の放鳥前チェックを習慣化し、家族全員で安全意識を共有することで、大切なインコとの時間をより安心して過ごすことができるでしょう。