オスインコの発情抑制について「うちの子の吐き戻しが止まらない」「攻撃的になって困っている」と悩まれている飼い主さんは多いのではないでしょうか。

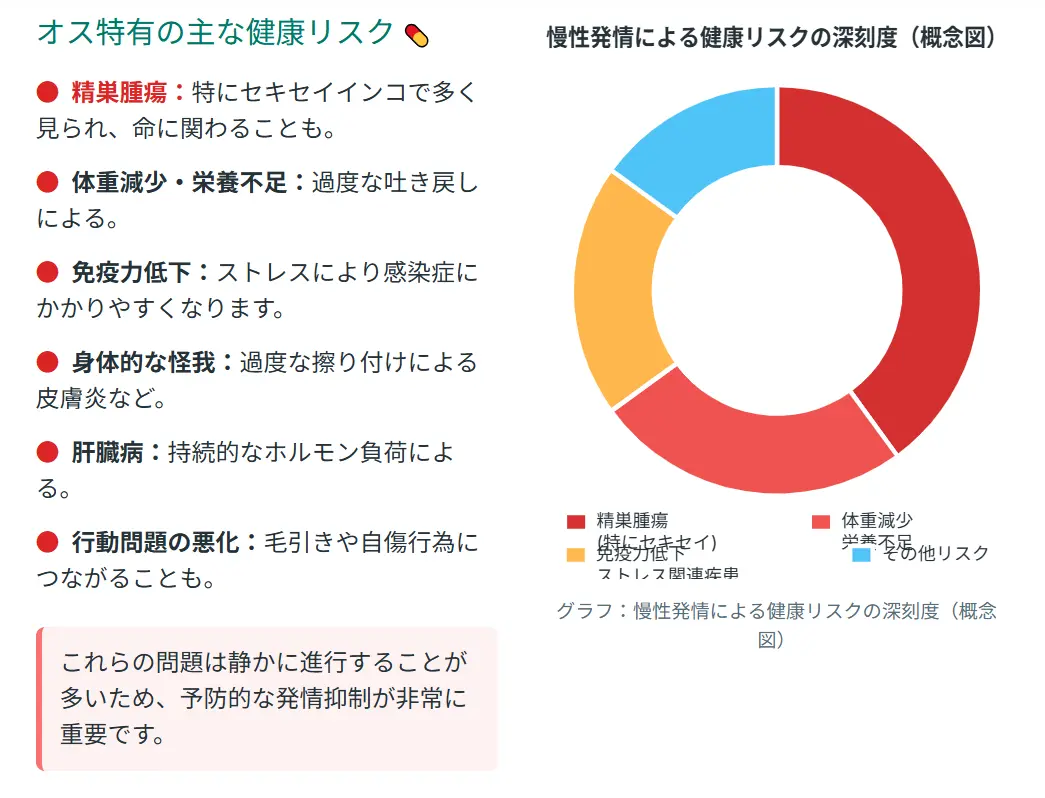

実は、オスのインコは飼育環境下では慢性的な発情状態に陥りやすく、精巣腫瘍や体重減少、免疫力低下といった生命に関わる深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。特にセキセイインコでは精巣腫瘍のリスクが高く、早期の対策が愛鳥の健康を守る鍵となります。

多くの飼い主さんが「単なる行動の問題」と考えがちな発情行動ですが、実際には医学的な根拠に基づいた適切な管理が必要な健康問題です。野生では年2回程度の発情が、飼育下では年中続いてしまうケースも珍しくありません。

この記事では、オスインコ特有の発情リスクから効果的な抑制対策まで、獣医師の専門的な知見をもとにわかりやすく解説していきます。

オス特有の慢性発情による健康リスクと危険性

セキセイ・オカメ・コザクラインコ別の発情行動の見分け方

日照時間や食事管理による環境的抑制方法

飼い主との接し方で避けるべき刺激と適切な距離感

薬物療法を含む段階的な治療アプローチ

セキセイ・オカメ・コザクラインコそれぞれの特徴を踏まえた対策方法をご紹介しますので、あなたの愛鳥に最適な発情抑制方法を見つけていきましょう。正しい知識と継続的な管理によって、愛鳥の健康寿命を大幅に延ばすことが可能です。

オスインコに発情抑制対策が必要な理由と慢性発情のリスク

オスのインコは飼育環境下では慢性的な発情状態に陥りやすく、精巣腫瘍や体重減少、免疫力低下といった深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。特にセキセイインコでは精巣腫瘍のリスクが高いことが知られています。

オスインコの慢性発情が引き起こす健康問題

精巣腫瘍の発症リスク増加

過度な吐き戻しによる栄養不足

ストレスによる免疫力低下

攻撃性増加による怪我のリスク

| 症状 | リスクレベル | 主な影響 |

|---|---|---|

| 精巣腫瘍 | 高 | 生命に関わる重篤な疾患 |

| 栄養不足 | 中 | 体重減少・体力低下 |

| 免疫力低下 | 中 | 感染症への抵抗力減少 |

| 攻撃性増加 | 低 | 飼い主との関係悪化 |

慢性的な発情状態は、インコの体が常に繁殖準備モードにあることを示しており、本来であれば一時的であるべきホルモンの変動が長期間続くことになります。これは自然界では起こりえない状況であり、人工的な飼育環境特有の問題といえるでしょう。

特に注目すべきは、慢性発情によるストレスが引き金となって、潜在的な疾患が顕在化するケースが多いことです。健康な状態では問題にならない軽微な細菌感染や消化器系の不調が、発情ストレスによって深刻化することがあります。

鳥種と個体差によって精巣の大きさは異なりますが、雄の発情と精巣の大きさには相関傾向があります。こちらの2枚はセイセイインコのレントゲン画像です。左の画像に比べて右の画像の精巣の方が大きいのがわかります。精巣が大きい方が発情が強く吐出やスリスリを頻繁にする傾向があります。 pic.twitter.com/dCdguFAkKP

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 2, 2021

発情しているのとしていないことを比較すれば発情している方が腫瘍化のリスクは高い可能性はあります。しかし大半のオスは常に発情していても皆んなが腫瘍になる訳ではありません。

発情抑制には食事制限が有効です。— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 3, 2021

精巣腫瘍・体重減少・免疫力低下の危険性

セキセイインコのオスは精巣腫瘍になりやすい

吐き戻し行動により栄養状態が悪化

長期間のホルモンストレスで免疫機能が低下

総排泄孔周辺の皮膚炎リスク

| 健康リスク | 症状 | 対策の緊急度 |

|---|---|---|

| 精巣腫瘍 | セキセイインコのろう膜の色変化(青色→茶色) 腹部膨満 |

緊急 |

| 栄養不足 | 体重減少 羽毛の艶低下 |

早急 |

| 免疫力低下 | 感染症への罹患しやすさ | 中程度 |

| 皮膚炎 | 総排泄孔周辺の炎症 | 中程度 |

精巣腫瘍は特にセキセイインコのオスで多く見られる疾患で、慢性的なホルモン刺激が主な原因とされています。初期症状として、健康なオスでは鮮やかな青色を呈するろう膜が茶色っぽく変化することがあります。これは女性ホルモン様物質の影響によるもので、腫瘍の存在を示唆する重要なサインです。

こちらの2羽の雄のセキセイインコは1日3gの食事制限をしていますがそれでも発情が止まらずレントゲンで精巣が発達しています。お家でできる発情抑制は食事制限と運動ですがセキセイインコはなかなか止まりません。時折病院で発情しないようにと言われることがありますが生活で抑制するのは難しいです。 pic.twitter.com/E6Y3Au5jBz

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) March 31, 2022

吐き戻し行動は求愛給餌という自然な行動ですが、頻繁に続くと実際の栄養摂取量が不足し、体重減少や栄養失調状態に陥る可能性があります。特に、吐き戻した餌を再摂取しない場合や、汚染された餌を摂取することで消化器系の感染症を引き起こすリスクも高まります。

免疫力の低下は、長期間のストレス状態が副腎皮質ホルモンの分泌を促進し、結果として免疫機能を抑制することで起こります。これにより、通常であれば問題にならない細菌やカビに対しても感染しやすくなってしまいます。

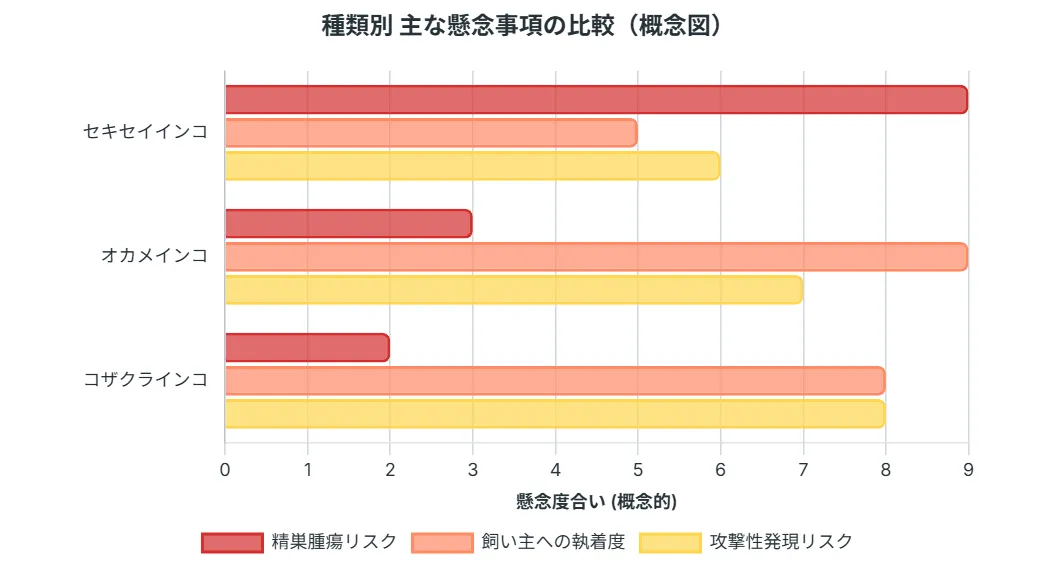

セキセイ・オカメ・コザクラインコの発情期傾向比較

セキセイインコは精巣腫瘍のリスクが最も高い

オカメインコは飼い主依存による発情が強い

コザクラインコは攻撃性が激しくなりやすい

各種とも早期性成熟による長期発情リスク

| 種類 | 主な健康リスク | 行動的特徴 | 注意すべき年齢 |

|---|---|---|---|

| セキセイインコ | 精巣腫瘍・ヨウ素不足 | ろう膜色変化・おしゃべり増加 | 生後3ヶ月~ |

| オカメインコ | 飼い主依存・攻撃性 | 鯵の開きポーズ・オス鳴き | 生後6ヶ月~ |

| コザクラインコ | 過度な攻撃性・縄張り意識 | 紙切り・強い執着行動 | 生後8ヶ月~ |

セキセイインコは小型インコの中でも特に早期に性成熟し、生後3ヶ月という幼い時期から発情の兆候を示すことがあります。体が小さいため、わずかな体重減少でも健康に大きな影響を与える可能性があり、定期的な体重測定が重要です。

オカメインコは非常に社交的で人懐っこい性格のため、飼い主を配偶者として認識しやすい傾向があります。一度飼い主に対して強い発情行動を示すようになると、その関係性を変えることが困難になりがちです。また、情緒的な反応が強く、発情期には予想以上に攻撃的になることもあります。

コザクラインコは「ラブバード」の愛称で親しまれているように、非常に強いペア意識を持ちます。一羽飼いの場合、その愛情が飼い主や特定のおもちゃに集中し、執着が過度になりやすいという特徴があります。縄張り意識も強く、発情期には家族の中でも特定の人以外を敵とみなすことがあります。

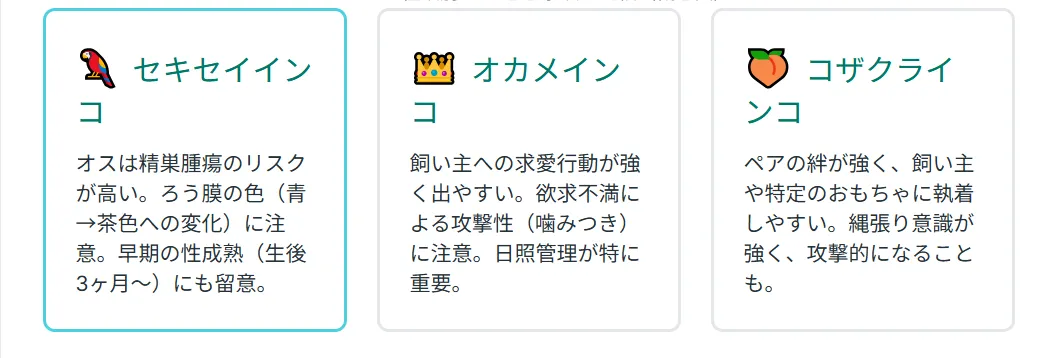

オス特有の発情行動の見分け方と適切な判断基準

オスインコの発情行動は吐き戻し、お尻スリスリ、求愛の鳴き声など特徴的な行動で見分けることができます。正常な発情と問題のある慢性発情を区別し、適切なタイミングで対処することが愛鳥の健康を守る鍵となります。

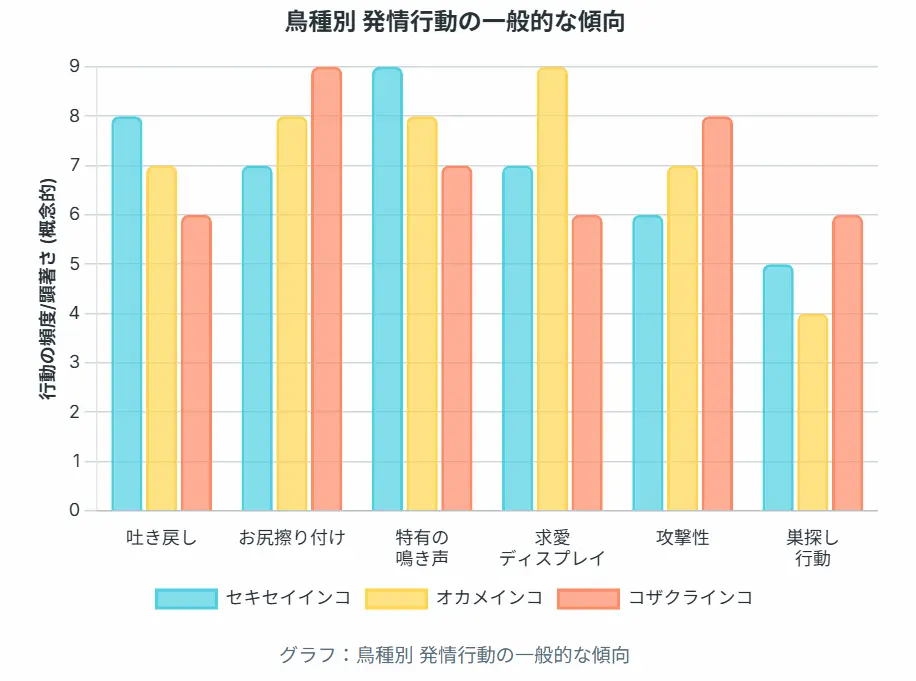

発情開始年齢と個体差について

セキセイインコは生後3~6ヶ月で性成熟

オカメインコは生後6~9ヶ月で発情開始

コザクラインコは生後8~12ヶ月が一般的

栄養状態や環境により個体差が大きい

| 種類 | 発情開始年齢 | 早期発情の要因 | 性成熟の判断基準 |

|---|---|---|---|

| セキセイインコ | 生後3~6ヶ月 | 高カロリー餌・長日照 | ろう膜の色変化 |

| オカメインコ | 生後6~9ヶ月 | 飼い主との密接な関係 | オス鳴き・求愛ダンス |

| コザクラインコ | 生後8~12ヶ月 | 安定した環境・豊富な餌 | 紙切り・縄張り行動 |

性成熟の時期は個体差が非常に大きく、同じ種類であっても数ヶ月の開きがあることは珍しくありません。特に飼育環境が整っている場合、野生よりも早期に性成熟する傾向があります。

セキセイインコでは、生後3ヶ月という非常に早い時期から発情の兆候を示すことがあり、多くの飼い主が「まだ幼いから大丈夫」と思っている間に発情期を迎えていることがあります。オスの場合、ろう膜が鮮やかな青色に変化することが性成熟の明確な指標となります。

環境要因として、人工照明による長時間の明るさ、暖房による一定の温度、豊富で栄養価の高い餌などが早期発情を促進します。これらは飼い主の愛情の表れでもありますが、結果として自然なサイクルを乱すことになってしまいます。

早期発情は長期間の発情状態につながりやすく、健康リスクも高まるため、生後数ヶ月の時点から発情抑制を意識した飼育管理が重要です。

発情期間と頻度の正常範囲

野生では年2回、各1~2ヶ月程度

飼育下では年中発情の可能性

3ヶ月以上継続は慢性発情の疑い

明確な休息期がない場合は要注意

| 状況 | 期間 | 頻度 | 対応レベル |

|---|---|---|---|

| 正常範囲 | 1~2ヶ月 | 年2回程度 | 経過観察 |

| 注意が必要 | 2~3ヶ月 | 年3~4回 | 環境改善 |

| 慢性発情 | 3ヶ月以上 | 常時継続 | 積極的介入 |

| 緊急対応 | 6ヶ月以上 | 休息期なし | 獣医師相談 |

野生のインコは季節の変化に合わせて発情し、繁殖に適した時期が過ぎると自然に発情が収まります。しかし、飼育下では年中快適な環境が維持されるため、発情を終了させるシグナルが与えられず、慢性的な発情状態に陥りやすくなります。

正常な発情であれば、激しい求愛行動や鳴き声が続いた後、徐々に落ち着きを取り戻し、普段の穏やかな状態に戻ります。この「メリハリ」があることが健康な発情サイクルの特徴です。

一方、慢性発情では常に興奮状態が続き、休息期がほとんどありません。飼い主から見ると「いつも元気」に見えるかもしれませんが、実際には体が常に緊張状態にあり、長期的には大きな負担となっています。

鳴管筋は男性ホルモンの影響で発達することが分かっておりこのために雄の方がおしゃべりが上手な仔が多いのです。発情が強いと鳴管筋が大きく発達し、咳や呼吸音が出ることがあります。雄の発情抑制は、今の所食事を1日に必要な分だけ与えるやり方をするしかありませんが、完全に止めるのは困難です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 25, 2022

特に注意すべきは、発情行動が徐々にエスカレートしていくケースです。最初は軽い求愛行動だったものが、次第に攻撃性を伴ったり、自傷行為に発展したりすることがあります。

吐き戻し行動と求愛給餌の特徴

特定の対象に向けた意図的な行動

吐き戻した餌をきれいに置く

頭を上下に振る特徴的な動作

病的な嘔吐とは明確に区別される

| 特徴 | 求愛給餌 | 病的嘔吐 |

|---|---|---|

| 対象 | 特定の相手・物 | 特定の対象なし |

| 動作 | 意図的・丁寧 | 苦しそう・激しい |

| 餌の状態 | きれいに置かれる | 散らばる・汚い |

| 全身状態 | 元気・活発 | 元気がない・うずくまる |

鳥の吐き方には吐出と嘔吐があります。吐出はそ嚢内容物が出ることで、嘔吐は胃内容物が出ることです。オスの吐き戻しを発情吐出という理由はそ嚢内容物を出しているからです。胃炎や胃腫瘍の場合は嘔吐で、胃内容物がそ嚢内に逆流した物を吐いています。嘔吐は胃酸を失うので体液平衡が崩れます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 17, 2021

求愛給餌はオスが愛情を示すために行う自然な行動で、野生では実際に子育て中のメスに栄養を提供 する重要な役割を果たします(※オカメインコは吐き戻しをしません)飼育下では、この行動が飼い主や鏡、おもちゃなどに向けられることが多くなります。

特徴的なのは、吐き戻す際の頭の動きです。首を前後に振りながら、そのうの中身を意図的に押し上げる動作を行います。そして、吐き戻した餌を相手の前にきれいに置こうとする行動が見られます。

一方、病気による嘔吐では、鳥は明らかに苦しそうな様子を見せ、吐き出された内容物は散らばって汚く、鳥自身も元気を失っていることが多いです。また、羽毛を膨らませたり、うずくまったりするなど、体調不良の兆候が併せて現れます。

ただし、求愛給餌であっても頻繁に続くと栄養失調や体重減少の原因となるため、適切な対処が必要です。特に、鏡に向かって延々と吐き戻しを続けるような場合は、速やかに鏡を撤去することが重要です。

病気に関しては診察してみないと分かりません。繰り返すようでしたら病院に行った方が良いと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 26, 2021

オカメインコは吐き戻しをしないので、嘔吐だと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 26, 2021

お尻スリスリ・鳴き声・攻撃性の変化

止まり木やおもちゃに総排泄孔をこすりつける

求愛の鳴き声や大きな声での呼び鳴き

縄張り意識の強化による攻撃性増加

興奮状態が長時間継続する特徴

| 行動 | 頻度 | 対象 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| お尻スリスリ | 1日数回~常時 | 止まり木・おもちゃ・飼い主 | 皮膚炎のリスク |

| 求愛の鳴き声 | 朝夕中心 | 特定の相手 | 近隣への騒音 |

| 攻撃行動 | 接触時 | ケージ周辺・飼い主 | 怪我のリスク |

| 縄張り行動 | 常時警戒 | ケージ全体 | ストレス増加 |

お尻スリスリ行動は、オスが交尾を模倣する行動で、止まり木やおもちゃ、時には飼い主の手に対しても行われます。この行動が過度になると、総排泄孔周辺の皮膚が炎症を起こしたり、羽毛が擦り切れたりする可能性があります。

回数を減らすには、食事制限による発情抑制のほか、運動時間を増やす、フォージングをする、齧る系のおもちゃを与えるなど他にやることを見つけてあげるのがコツです。https://t.co/ZUfKo4xx8l

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 30, 2021

発情期の鳴き声は、通常の呼び鳴きとは明らかに異なる特徴を持ちます。セキセイインコでは「プップッ」「キュッキュッ」といった特徴的な音を出し、オカメインコでは「ウキョキョキョ」という独特のオス鳴きを行います。これらの鳴き声は早朝や夕方に特に激しくなる傾向があります。

攻撃性の増加は、縄張り意識の強化によるものです。普段は穏やかな鳥でも、発情期にはケージに手を入れただけで噛みついてくることがあります。これは飼い主を敵とみなしているのではなく、自分の縄張りを守ろうとする本能的な行動です。

これらの行動は一時的なものですが、慢性発情の場合は長期間続くため、鳥にとっても飼い主にとってもストレスの原因となります。行動の強度や継続時間を観察し、適切なタイミングで介入することが重要です。

正常な発情と問題のある慢性発情の違い

正常発情は季節性があり自然に収束する

慢性発情は年中継続し休息期がない

行動の激しさと持続時間で判断

健康への影響の有無が重要な指標

| 項目 | 正常発情 | 慢性発情 |

|---|---|---|

| 持続期間 | 1~2ヶ月 | 3ヶ月以上 |

| 年間頻度 | 1~2回 | 常時継続 |

| 行動の激しさ | 中程度 | 非常に激しい |

| 休息期 | 明確にある | ほとんどない |

| 健康への影響 | 最小限 | 体重減少・疲労 |

正常な発情は、自然界での繁殖サイクルを反映したものです。春や秋など、気候が安定し食料が豊富になる時期に発情し、条件が整わなくなると自然に収束します。この場合、発情行動は適度な強度で現れ、鳥の健康に深刻な影響を与えることはありません。

慢性発情の場合、発情行動に「波」がなく、常に高い強度で継続します。休息期がないため、鳥の体は常に緊張状態にあり、徐々に疲弊していきます。体重減少、羽毛の艶の低下、免疫力の低下などの身体的な変化が現れることが多いです。

判断の基準として、行動の「メリハリ」があるかどうかが重要です。正常な発情では、激しい求愛行動の後に必ず穏やかな時期が訪れます。一方、慢性発情では、このような自然な変化が見られず、単調に高い興奮状態が続きます。

また、飼い主との関係性にも変化が現れます。正常な発情では、一時的に距離感が変化することがあっても、発情期が終われば元の関係に戻ります。慢性発情では、攻撃性や執着が長期間続き、関係性の修復が困難になることがあります。

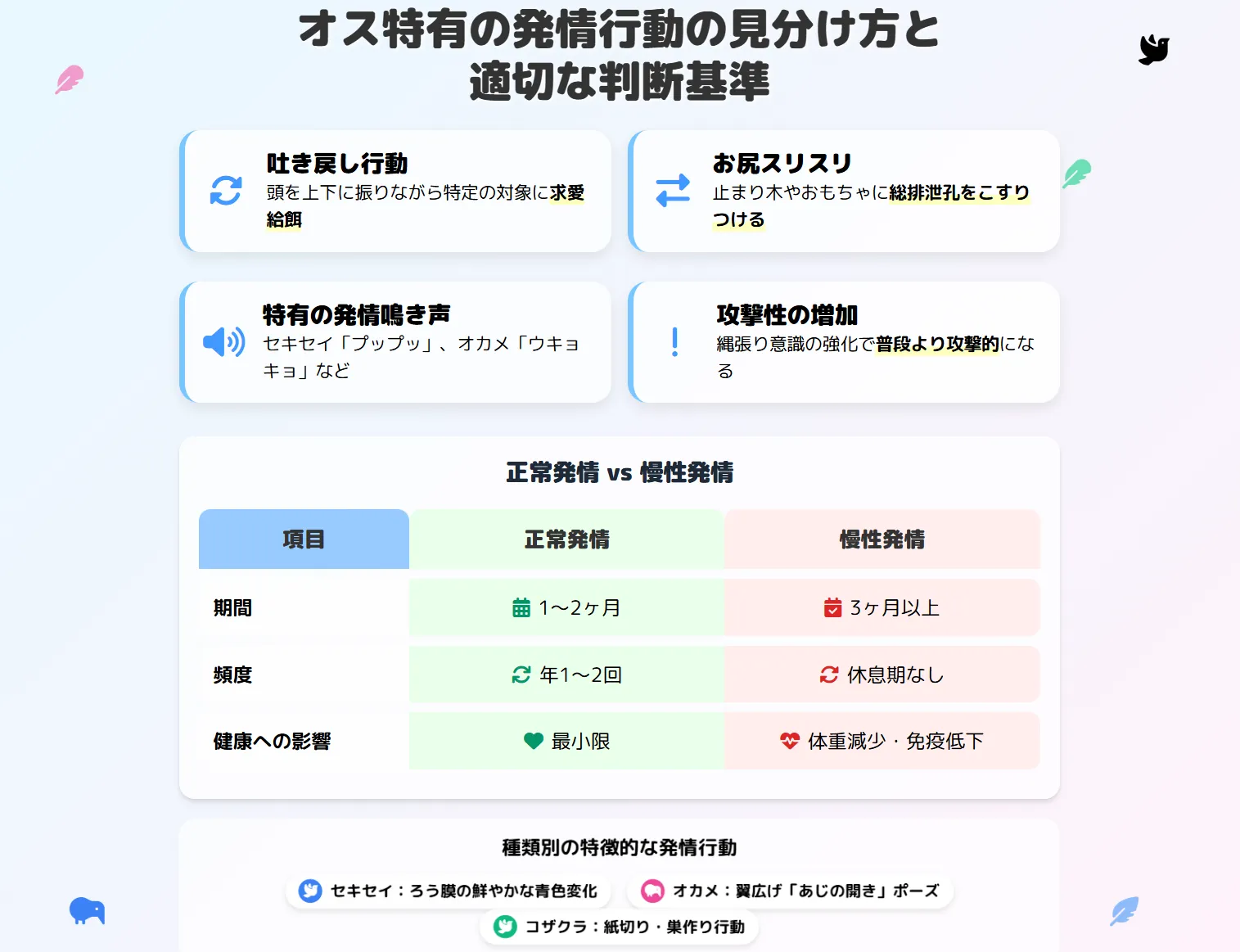

セキセイ・オカメ・コザクラの発情行動の特徴比較

セキセイインコはろう膜色変化と吐き戻しが特徴

オカメインコは翼広げと特有のオス鳴き

コザクラインコは紙切りと激しい執着行動

各種とも飼い主への求愛行動が共通

| 種類 | 身体的変化 | 特徴的行動 | 鳴き声の変化 |

|---|---|---|---|

| セキセイインコ | ろう膜が鮮やかな青色 | 頭上下振り 吐き戻し |

おしゃべり増加 「プップッ」 |

| オカメインコ | 冠羽の動きが活発 | 翼広げ(あじの開き) ダンス |

「ウキョキョキョ」オス鳴き |

| コザクラインコ | 特に顕著な変化なし | 紙切り 飛行機ポーズ |

「ピュロロピュロロ」求愛声 |

セキセイインコのオスは、発情期になると蝋膜(ろうまく)が鮮やかな青色に変化します。これは健康な発情の証拠ですが、逆に青色から茶色っぽく変化した場合は、精巣腫瘍などの病気の可能性があるため注意が必要です。行動面では、頭を上下に激しく振りながらの吐き戻し行動が特徴的です。

こちらのセキセイインコは腸閉塞の疑いでレントゲン検査行なったところ精巣腫瘍が見つかりました。精巣腫瘍が腸を圧迫していました。エストロゲン産生性でない精巣腫瘍ではろう膜の変化も骨髄骨もでません。セキセイインコの雄は定期的にレントゲン検査を受けるようにしましょう。 pic.twitter.com/xnUAJkvPYl

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) March 17, 2022

オカメインコは非常に表現豊かで、発情期には翼を大きく広げて「あじの開き」と呼ばれるポーズを取ります。また、リズミカルに頭を振りながらダンスをするような求愛ディスプレイを行います。鳴き声も「ウキョキョキョ」という独特のオス鳴きを頻繁に発するようになります。

コザクラインコの発情行動は非常に特徴的で、紙を細く切り裂いて巣材を作ろうとする行動が見られます。また、羽を大きく広げる「飛行機ポーズ」と呼ばれる求愛ディスプレイを行います。情熱的な性格を反映して、特定の対象への執着が非常に強くなる傾向があります。

各種に共通するのは、飼い主を配偶者として認識しやすいことです。特に一羽飼いの場合、人間が唯一の社会的対象となるため、強い求愛行動や独占欲を示すことがあります。これは愛情の表れでもありますが、度を越すと問題行動となってしまいます。

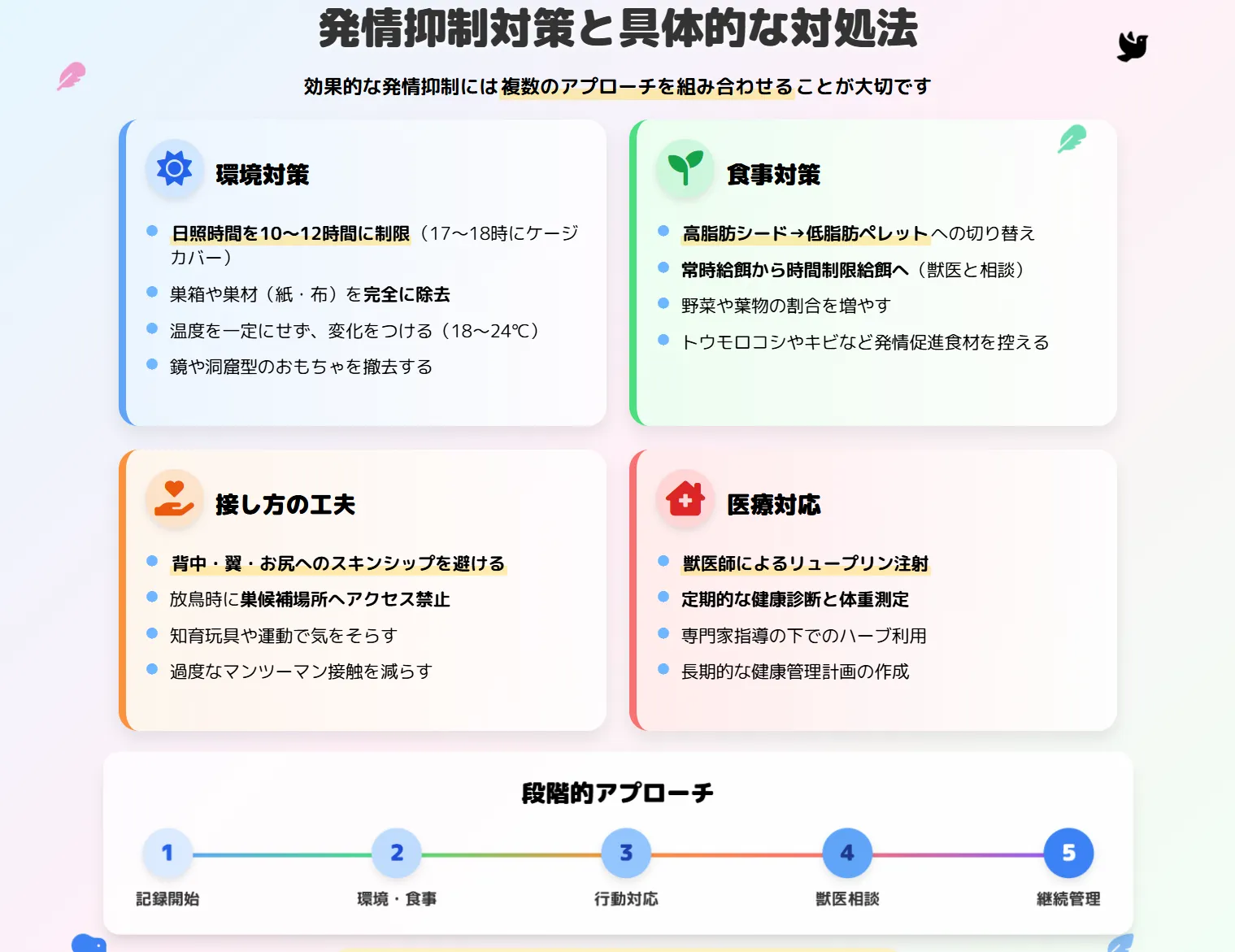

発情抑制対策と具体的な対処法

発情抑制には環境管理、食事管理、行動管理、医療的介入の4つのアプローチがあります。日照時間の調整や食事内容の見直しなど、家庭でできる方法から、獣医師による薬物療法まで、段階的に組み合わせることで効果的な抑制が可能です。

環境管理による発情抑制(日照時間・ケージ環境)

1日の明るい時間を10~12時間以下に制限

夕方17~18時にケージカバーで完全遮光

巣材となる紙類やおもちゃの除去

ケージレイアウトの定期的な変更

| 管理項目 | 具体的方法 | 効果レベル | 実施の容易さ |

|---|---|---|---|

| 日照時間制限 | 17-18時にケージカバー | 高 | 容易 |

| 巣材除去 | 紙類・布製品の撤去 | 中 | 容易 |

| 温度管理 | 過度な保温を避ける | 中 | やや困難 |

| レイアウト変更 | 月1-2回の配置換え | 低 | 容易 |

日照時間の管理は、発情抑制において最も基本的かつ効果的な方法です。野生のインコは日照時間の変化によって季節を感じ取り、繁殖期を調整しています。人工的な照明環境では、この自然なリズムが失われてしまうため、意図的に短日条件を作り出す必要があります。

具体的には遮光性の高いケージカバーをかけ、朝まで完全に暗い環境を維持します。わずかな光漏れも効果を減じるため、厚手の暗色カバーを使用し、カバーの隙間から光が入らないよう注意が必要です。

ケージ内の環境整備も重要です。新聞紙、ティッシュペーパー、布製品など、鳥が巣材として認識する可能性のあるものは全て除去します。フンきり網の下に敷く新聞紙は、鳥が直接触れられない位置に設置することが大切です。

温度管理では、冬でも暖房の効いた快適な室温を維持することが、鳥に「一年中春」という誤った季節認識を与えてしまいます。健康を害さない範囲で、適度な季節感を与えることも発情抑制に効果的です。

食事制限していても温かいと発情してしまうようであれば、調子を崩さない程度の温度を保つのが基本となります。温度や湿度を一定に保つのは難しいですが、どのくらいの間の温度を保てば調子を崩さず発情が収まるかデータ取りをしてみるとよいと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 17, 2021

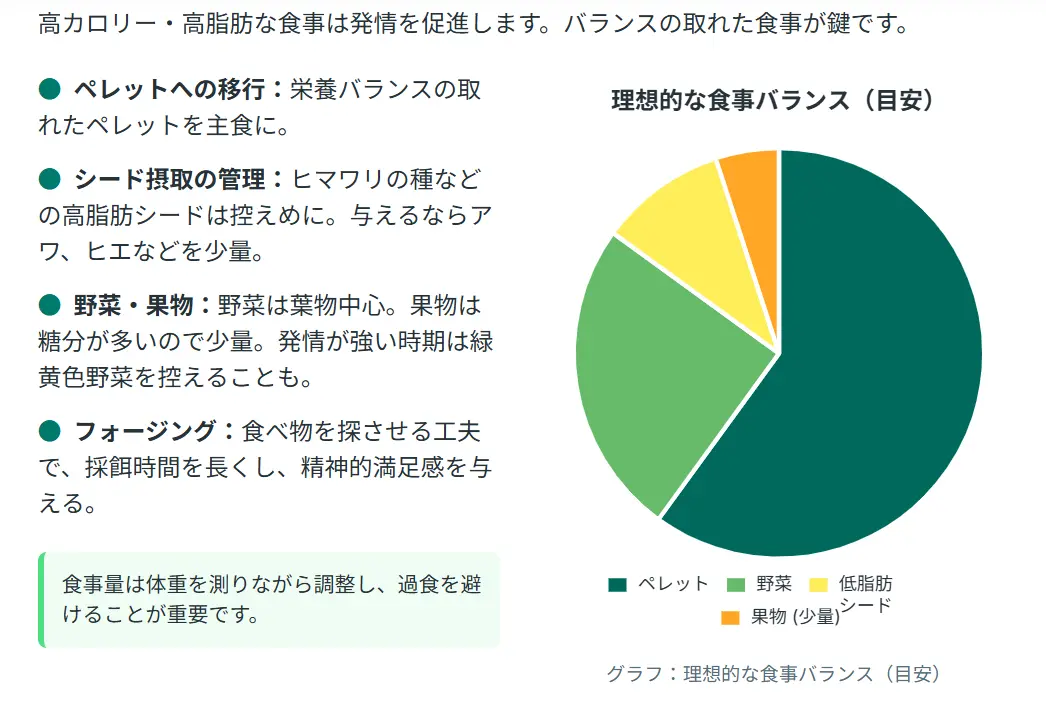

食事管理とペレット・シード・給餌量の調整

高脂肪シードから低脂肪ペレットへの移行

1日の総摂取カロリーの適切な制限

常時給餌から時間制給餌への変更

体重測定による健康状態の監視

| 食事タイプ | 脂肪含有量 | 発情への影響 |

|---|---|---|

| シード中心 | 高脂肪(15-20%) | 発情促進 |

| ペレット中心 | 低脂肪(8-12%) | 発情抑制 |

| 混合食 | 中程度 | 中間的効果 |

| 食事制限 | 量的制限 | 強い抑制効果 |

食事管理は発情抑制において最も効果的な方法のひとつとされています。高脂肪で高カロリーなシード中心の食事は、鳥に「栄養状態が良好で繁殖に適している」という信号を送ってしまいます。

ペレットへの移行は発情抑制の基本ですが、シードに慣れた鳥には段階的なアプローチが必要です。急激な変更は絶食状態を招く危険があるため、現在のシードに少量のペレットを混ぜることから始め、数週間から数ヶ月をかけて徐々に比率を変えていきます。

食事制限は非常に効果的ですが、必ず獣医師の指導のもとで行う必要があります。体重の10%以上の減少や、羽を膨らませる、元気がないなどの体調不良のサインが見られた場合は、直ちに制限を中止し、獣医師に相談することが重要です。

給餌方法の変更も効果的です。常に満腹状態を維持できる「置き餌」から、1日2~3回の時間を決めた給餌に変更することで、野生に近い採餌パターンを再現できます。フォージングトイを活用して食事に時間をかけさせることも、満足感を高めながらカロリー摂取を調整できる優れた方法です。

飼い主との接し方と放鳥時の注意点

背中・翼・お尻周辺への接触を避ける

過度なスキンシップと長時間の手乗りを控制

放鳥時の巣候補場所への立ち入り禁止

発情行動への無反応と適切な距離感

| 接触部位 | 発情への影響 | 推奨度 | 代替方法 |

|---|---|---|---|

| 頭・首周り | 影響少 | ◎ | 優しく掻いてあげる |

| 翼・背中 | 性的刺激大 | × | 視覚的な愛情表現 |

| お尻周辺 | 生殖器刺激 | × | 話しかけのみ |

| 足・爪 | 影響小 | ○ | 健康チェックを兼ねる |

飼い主との接し方は、発情抑制において非常に重要な要素です。特に一羽飼いのインコにとって、飼い主は唯一の社会的パートナーとなるため、無意識のうちに配偶者として認識されてしまうことがあります。

最も注意すべきは接触部位です。鳥の背中、翼の下、総排泄孔周辺への接触は、オスからの交尾行動と同じ刺激を与えてしまうため、強い発情を誘発します。

放鳥時の環境管理も重要です。事前にカーテンの裏、家具の隙間、衣服のポケットなど、巣になりそうな場所をブロックしておく必要があります。これらの場所は鳥にとって理想的な巣の条件を満たしてしまうため、アクセスできる環境では巣作り本能が刺激されてしまいます。

鳥が吐き戻しや交尾行動を飼い主に向けてきた場合は、叱るのではなく、静かに距離を置くことが重要です。大きなリアクションは「応答してくれた」と誤解される可能性があります。一時的に見た目を変える(帽子をかぶる、手袋をするなど)ことで、発情対象としての認識を変えることも効果的です。

薬物療法やハーブの活用法

GnRHアゴニスト製剤による確実な抑制効果

ハーブ製品の限定的効果と安全性

環境・食事改善との組み合わせが重要

薬物療法は、環境管理や食事管理だけでは効果が不十分な場合に検討される治療法です。最も一般的なのはGnRHアゴニスト製剤であるリュープリンの注射で、性ホルモンの分泌を強力に抑制します。

キラちゃんは、セキセイインコの4歳の男の子です。三重県から来院されました。昨年12月に近医にて精巣腫瘍と診断され、手術を希望して来院しました。レントゲン検査で精巣がかなり大きくなっていたため、まず最初にリュープリンProの投与を行いました。1カ月後のレントゲン検査で、精巣がかなり縮小したため、精巣摘出手術を行うことになりました。

via:横浜小鳥の病院ブログ

セキセイインコの精巣腫瘍摘出手術を行いました。精巣腫瘍がリュープリンproで縮小するケースが見つかっています。

そのためまず最初にリュープリンproを投与したところ、かなり縮小しました。左が初診時の画像、右がリュープリンpro投与後1ヶ月の画像です。精巣が縮小して、骨髄骨が消失しています。… pic.twitter.com/05kEOklImZ

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 14, 2025

ハーブ製品については、カモミールなど鎮静作用のあるハーブが含まれることがありますが、鳥類の発情抑制に特化した科学的根拠は限られています。これらは補助的な手段として位置づけるべきでしょう。

慢性発情・長期化への対応策

- STEP1現状把握と記録発情行動の種類、頻度、継続期間を詳細に記録

- STEP2基本的環境改善日照時間制限、巣材除去、温度調整の実施

- STEP3食事管理強化ペレット移行、食事制限、体重モニタリング

- STEP4行動管理徹底スキンシップ制限、放鳥環境整備

- STEP5獣医師相談専門的診断と薬物療法の検討

- STEP6継続的管理長期的な健康管理とモニタリング

複合的アプローチによる段階的介入

長期的視点での健康管理が必要

飼い主の継続的な努力と忍耐

定期的な効果判定と方法の調整

| 対応段階 | 実施期間 | 期待効果 | 成功率 |

|---|---|---|---|

| 環境・食事改善のみ | 2~3ヶ月 | 軽度~中程度 | 60~70% |

| 行動管理追加 | 3~6ヶ月 | 中程度~高 | 70~80% |

| 薬物療法併用 | 6ヶ月~1年 | 高~非常に高 | 80~90% |

| 長期管理 | 継続的 | 維持・改善 | 個体差大 |

慢性発情は一朝一夕に解決できる問題ではなく、長期的な取り組みが必要です。重要なのは、段階的なアプローチによって、鳥に過度なストレスを与えることなく、徐々に自然なホルモンバランスを取り戻すことです。

第一段階では、基本的な環境改善から開始します。日照時間の制限、巣材の除去、適切な温度管理を行い、2~3ヶ月間その効果を観察します。この段階で改善が見られる場合も多く、軽度の慢性発情であれば解決することもあります。

第二段階では、食事管理を強化します。ペレットへの移行、適切な食事制限、定期的な体重測定を実施します。この時期に体重や行動の変化が見られることが多く、飼い主にとっても効果を実感しやすい時期です。

第三段階では、飼い主との関係性や放鳥環境の見直しを行います。スキンシップの方法を変更し、発情を刺激する要因を徹底的に排除します。この段階では飼い主の行動変容が求められるため、一時的に鳥との距離感に違和感を覚えることもあります。

これらの家庭での対策で効果が不十分な場合は、獣医師による専門的な介入が必要です。薬物療法は即効性があり、一時的に発情を停止させることで、他の対策が効果を発揮するための時間を稼ぐことができます。

最も重要なのは、一度改善が見られても油断せず、長期的な管理を継続することです。慢性発情は再発しやすい状態であり、継続的な注意と管理が愛鳥の健康を守る鍵となります。

オスインコの発情抑制によくある質問と回答

オスインコの発情抑制について、多くの飼い主が疑問に思う点をまとめました。

オスのインコが吐き戻しするのはなぜですか?

オスの吐き戻し行動は「求愛給餌」と呼ばれる自然な愛情表現で、野生では子育て中のメスに栄養を提供する重要な役割を果たします。飼育下では、この行動が飼い主や鏡、おもちゃなどに向けられることが多くなります。

特定の対象に向けた意図的な愛情表現

頭を上下に振る特徴的な動作を伴う

吐き戻した餌をきれいに相手の前に置く

病気による嘔吐とは明確に区別される

求愛給餌の特徴は、明確な対象があることです。飼い主の手、鏡に映る自分、特定のおもちゃなど、鳥が「配偶者」として認識したものに対して行われます。頭を前後に振りながらそのうの内容物を意図的に押し上げ、相手の前にきれいに置こうとします。

一方、病気による嘔吐では、鳥は明らかに苦しそうな様子を見せ、吐き出された内容物は散らばって汚く、羽毛を膨らませたり元気を失ったりする症状を伴います。また、特定の対象に向けられるものではありません。

頻繁な吐き戻しは体重減少や栄養不足の原因となるため、対象となっているものを一時的に取り除く、飼い主への吐き戻しの場合はスキンシップを控えるなどの対策が必要です。

セキセイインコの発情期はいつまで続きますか?

野生のセキセイインコは年2回、各1~2ヶ月程度の発情期を持ちますが、飼育下では環境条件により大きく異なります。個体差も大きく、数週間で収まる場合もあれば、数ヶ月続く場合もあります。

野生では年2回、各1~2ヶ月が正常

飼育下では年中発情の可能性がある

3ヶ月以上継続は慢性発情の疑い

環境改善により期間短縮が可能

正常な発情期間は、激しい求愛行動の後に必ず穏やかな休息期が訪れることが特徴です。発情行動に「メリハリ」があり、鳥の健康に深刻な影響を与えることはありません。

しかし、飼育下では人工照明、安定した温度、豊富な餌などにより、体が常に「繁殖に適した環境」と判断し、発情が長期化しやすくなります。3ヶ月以上激しい発情行動が続く場合は慢性発情が疑われ、積極的な対策が必要です。

発情期間の短縮には、日照時間の制限(10~12時間以下)、食事管理(ペレット中心、適量給餌)、環境整備(巣材除去、レイアウト変更)が効果的です。重度の場合は獣医師による薬物療法も検討されます。

重要なのは、発情期間そのものよりも、鳥の健康状態と生活の質です。長期間の発情により体重減少、免疫力低下、攻撃性の増加などが見られる場合は、期間に関わらず対策が必要となります。

発情期中の放鳥はしても大丈夫ですか?

発情期中の放鳥は、メリットとデメリットを慎重に検討して判断する必要があります。適度な運動と気分転換は発情軽減に効果的ですが、環境管理が不十分だと発情を助長する可能性もあります。

事前の環境整備が絶対条件

短時間集中型の放鳥を推奨

巣候補場所への立ち入り厳禁

発情の強度により判断が必要

放鳥のメリットとして、運動不足の解消、ストレス軽減、気分転換があります。適度な運動は余分なエネルギーを消費し、発情行動の軽減につながることがあります。また、ケージ内での単調な生活から離れることで、精神的なリフレッシュ効果も期待できます。

一方、デメリットとしては、発情対象との接触機会の増加、巣になりそうな場所へのアクセス、誤飲や事故のリスク増大があります。特に、カーテンの裏、家具の隙間、衣服のポケットなどは理想的な巣の条件を満たしてしまいます。

放鳥を実施する場合は、事前に危険物の排除、発情を刺激するもの(鏡、巣材)の除去を徹底し、短時間(30分以内)で集中的に行うことが推奨されます。長時間の放鳥は興奮状態を持続させ、発情を助長する可能性があります。

発情が非常に強い時期には、一時的に放鳥を見合わせることも選択肢のひとつです。その場合、ケージ内でのフォージングトイの活用、安全なおもちゃの提供、飼い主との穏やかなコミュニケーションなどでストレス軽減を図ることが重要です。

何歳から発情抑制を始めるべきですか?

発情抑制の開始時期は種類により異なりますが、性成熟の兆候が現れた時点から意識することが重要です。セキセイインコでは生後3~6ヶ月、オカメインコでは生後6~9ヶ月頃から注意深く観察し、必要に応じて対策を開始します。

性成熟の兆候出現と同時に対策開始

予防的環境管理は早期から実施

慢性化する前の早期介入が効果的

個体差を考慮した柔軟な対応

セキセイインコの場合、オスのろう膜が鮮やかな青色に変化し始める生後3~6ヶ月頃が性成熟の目安です。この時期から吐き戻し行動や特徴的な鳴き声が見られるようになります。オカメインコでは生後6~9ヶ月で冠羽の動きが活発になり、「ウキョキョキョ」というオス鳴きが聞かれるようになります。

コザクラインコは比較的遅く、生後8~12ヶ月頃から縄張り行動や紙切り行動が見られるようになります。しかし、これらはあくまで目安であり、個体差や飼育環境により大きく前後することがあります。

重要なのは、激しい発情行動が始まってから対策するのではなく、性成熟の兆候が見られた時点で予防的な環境管理を開始 することです。日照時間の適切な管理、バランスの取れた食事、発情を刺激しない環境づくりは、年齢に関わらず実施できる基本的な対策です。

薬物療法については、環境管理や食事管理では効果が不十分で、健康に影響を与えるレベルの慢性発情が認められる場合に検討されます。これは年齢よりも症状の重篤度によって判断されるべきものです。

早期からの適切な管理により、多くの場合、深刻な慢性発情を予防することが可能です。一度慢性化してしまった発情を抑制するよりも、予防的アプローチの方が鳥にとっても飼い主にとってもメリットが大きいといえます。

オカメインコの研究では、雌雄共にプロラクチンが発情を抑えることが分かっています。プロラクチンの分泌の始まりは卵の存在です。偽卵を置いて見せることで、オスの発情抑制に繋がる可能性はありますが、まだ詳しいデータはありません。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 4, 2022

発情を抑制すると、インコが不幸になったりしませんか?

発情抑制対策の目的は「慢性的で過剰な」発情を管理可能なレベルにすることです。これにより、ストレスや健康リスクが軽減され、むしろ鳥のQOL(生活の質)向上に繋がります。バランスの取れた抑制が鍵です。

愛すると甘やかすを混同するとなかなか食事制限ができません。発情しないよう肥満にならないようしっかりと体重と食事管理が必要になります。つい甘やかすを繰り返すと産卵と肥満が改善できずにいるうちに病気になって後悔することも多いです。愛しているからこそ自らの心も律して日々気をつけましょう

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 10, 2022

インコの発情抑制【オス】まとめ

オス特有の慢性発情は精巣腫瘍などの深刻な健康リスクを伴う

吐き戻し・お尻スリスリ・求愛の鳴き声が主な発情兆候

セキセイは生後3ヶ月、オカメは6ヶ月、コザクラは8ヶ月から要注意

野生では年2回1~2ヶ月、飼育下では慢性化しやすい

日照時間10~12時間制限が最も基本的で効果的

高脂肪シードから低脂肪ペレットへの移行が重要

背中・翼への接触は性的刺激となるため厳禁

巣材除去と定期的なケージレイアウト変更が効果的

慢性発情は段階的な複合アプローチで対応

早期介入と予防的管理が最も重要

鳥類専門獣医師との連携が成功の鍵

長期的視点での継続的健康管理が必要

オスインコの発情抑制において最も重要なことは、これが単なる「迷惑な行動の改善」ではなく、愛鳥の生命に関わる健康管理であるという認識を持つ ことです。慢性的な発情状態は、精巣腫瘍、免疫力低下、栄養失調といった深刻な健康問題を引き起こす可能性があり、早期の対策が鳥の健康寿命を左右します。

発情抑制の成功の鍵は、単一の方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせた総合的な管理にあります。また、一度改善が見られても継続的な注意が必要で、長期的な視点での健康管理が愛鳥の幸せな生活を支えます。

何より大切なのは、鳥の個性と状況に合わせた柔軟な対応と、専門的な知識を持つ鳥類獣医師との連携です。発情抑制は決して一人で抱え込む問題ではなく、適切なサポートを得ながら取り組むべき愛鳥の健康管理の重要な一部です。