セキセイインコのメスの発情期による体調変化や行動の変化に戸惑っている飼い主さんは多いのではないでしょうか。「鼻の色が茶色くなってきた」「紙をちぎるようになった」「噛むことが増えた」といった変化は、実は発情期の典型的なサインです。

メスの発情期は、単なる自然現象として放置してしまうと、卵詰まりや慢性的な栄養失調、腹壁ヘルニアなど命に関わる深刻な健康問題を引き起こすリスクがあります。特に1羽飼いでも無精卵を産むことがあり、適切な管理が愛鳥の健康を守る鍵となります。

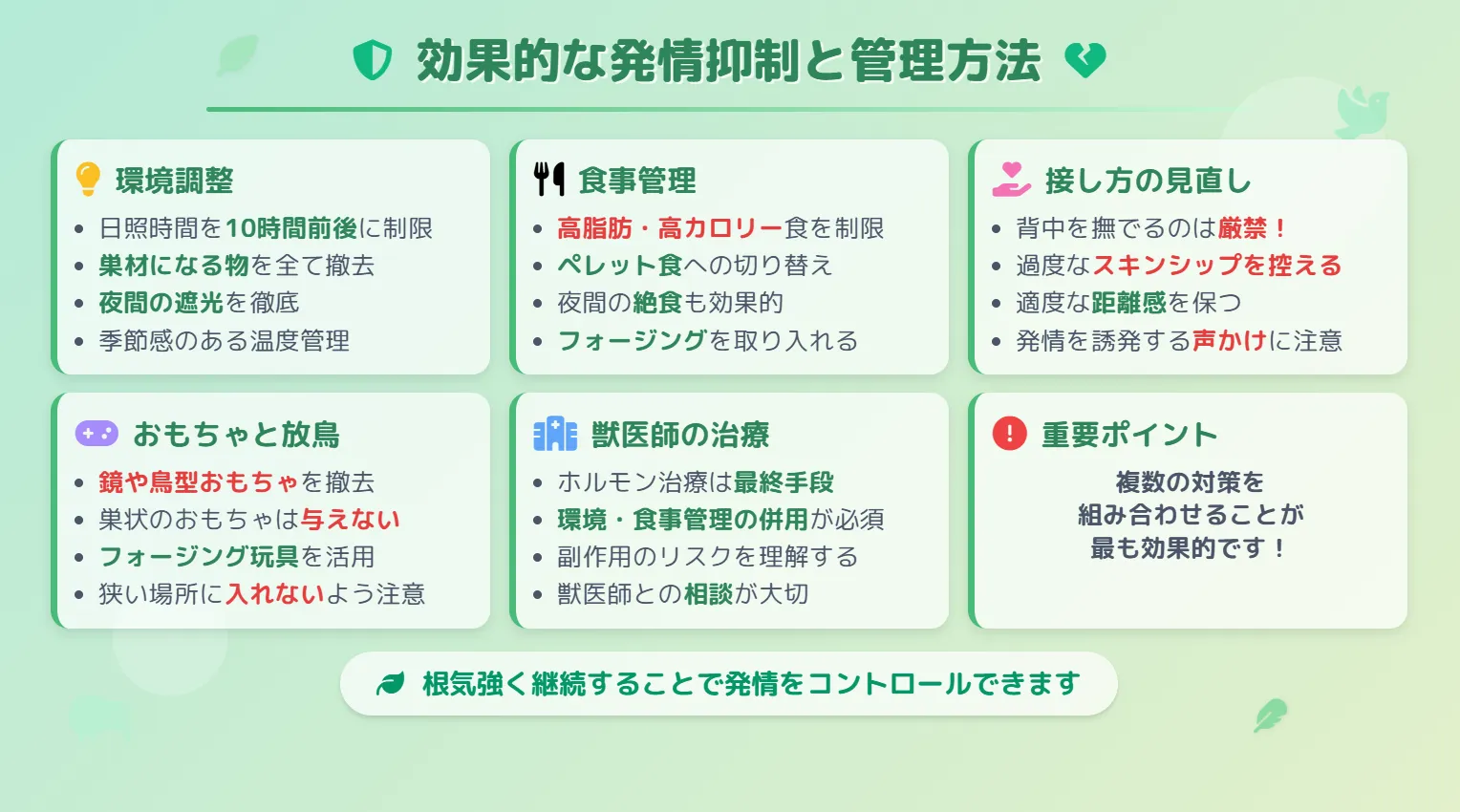

発情期の管理は、光周期のコントロール、食事内容の調整、巣材の徹底的な除去、接し方の見直しという4つの要素を組み合わせることで効果的に行えます。これらの対策を正しく実施することで、過度な発情を抑制し、健康リスクを大幅に軽減することが可能です。

この記事では、セキセイインコのメスの発情期について、基本的な見分け方から具体的なリスク、そして実践的な管理方法まで、獣医師の知見を交えながら分かりやすく解説していきます。

メスの発情期の見分け方と身体的・行動的変化

卵詰まりや栄養失調などの健康リスクと対処法

光周期・食事・環境による効果的な発情抑制方法

1羽飼いでの産卵対策と薬物療法の選択肢

特にメスの場合は、オスよりも発情に伴う健康リスクが深刻になりやすいため、早期の発見と適切な管理が重要です。発情期の兆候を見逃さず、予防的なケアを心がけることで、愛鳥との長く健康な共生が実現できます。ぜひ、大切な家族の一員であるセキセイインコの健康管理に役立ててください。

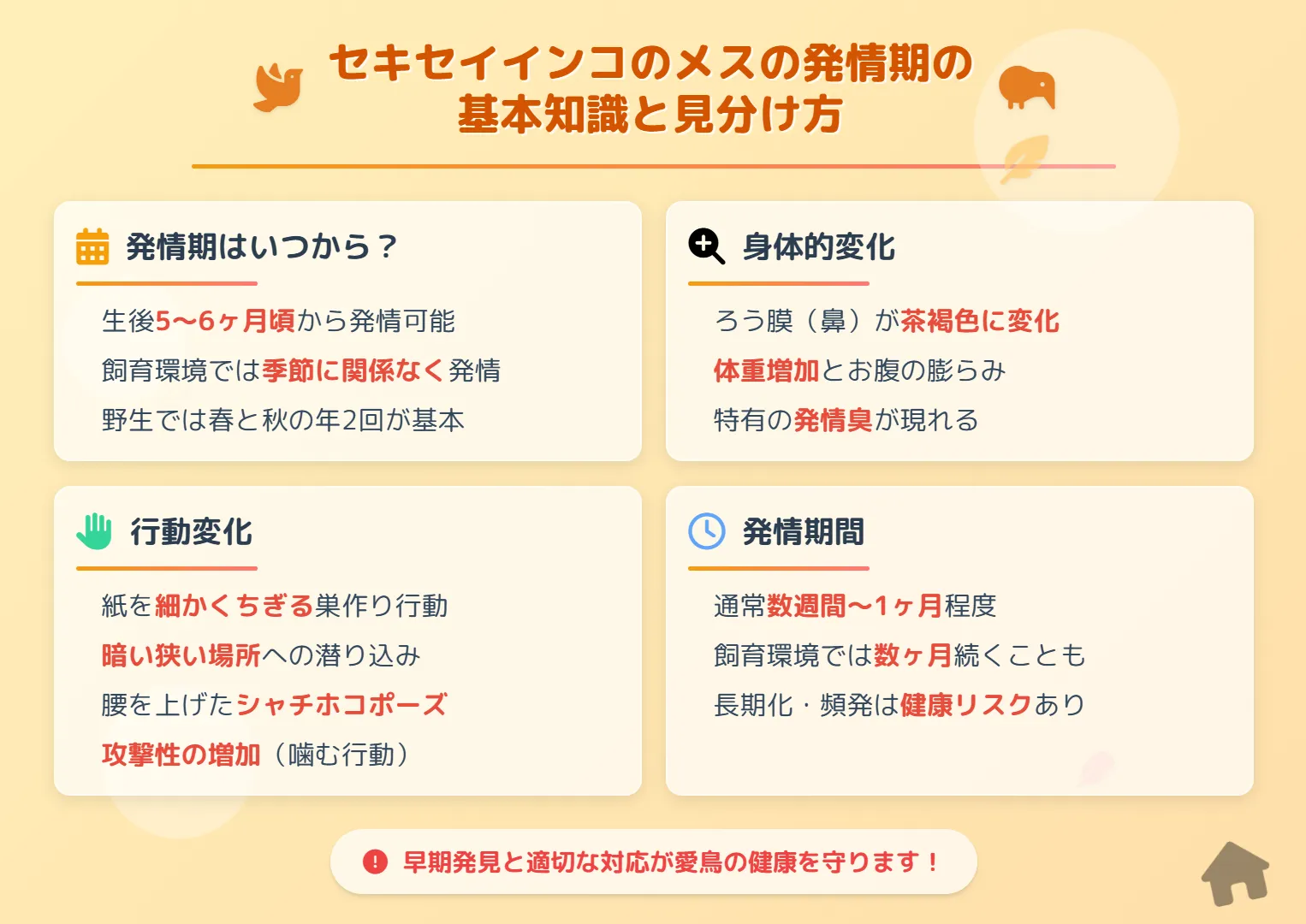

セキセイインコのメスの発情期の基本知識と見分け方

セキセイインコのメスが発情期に入ると、身体的・行動的に様々な変化が現れます。適切な飼育管理のためには、これらのサインを早期に発見することが重要です。

メスの発情期はいつから?年齢と時期

セキセイインコのメスは比較的早い段階で性成熟を迎えます。発情開始時期について詳しく解説します。

生後5~6ヶ月頃から発情可能

飼育環境では季節に関係なく発情

野生では春と秋の年2回が基本

| 項目 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 初回発情年齢 | 生後5~6ヶ月 | 個体差あり |

| 発情頻度 | 年2~3回 | 過度な発情は健康リスク |

| 発情継続期間 | 数週間~数ヶ月 | 環境により大きく変動 |

| データは一般的な目安であり、個体差があります | ||

セキセイインコの性成熟は非常に早く、飼い主が「まだ子どもだと思っていた」段階で既に繁殖可能な状態になっています。特に飼育環境では一年中温度や食料が安定しているため、自然界のような季節的な発情サイクルが崩れやすくなります。

思春期早発症のセイセイインコさんの診察を行いました。まだ3ヶ月齢で、換羽も来ていないのに産卵しました。以前2ヶ月齢で産卵した例も経験したことがあります。思春期早発症の治療は、リュープリンで行います。しかしリュープリンは、未だ出荷調整中で入荷未定ですので、他の治療を用意しています。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 14, 2020

これは生まれつきの体質だと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 15, 2020

発情期の身体的変化(鼻の色・体重・お腹の膨らみ)

メスの発情期には特徴的な身体的変化が現れ、これらを観察することで発情の有無を判断できます。

ろう膜(鼻周り)が茶褐色に変化

体重増加と下腹部の膨らみ

フンが大きくなる(ためフン)

特有の体臭(発情臭)

最も分かりやすい変化は、ろう膜の色の変化です。普段は白っぽい青色や薄茶色をしているろう膜が、発情期には濃い茶褐色へと変わり、表面がカサカサとした質感になります。これは女性ホルモンの影響による変化で、古い角質が厚く蓄積することもあります。

セキセイインコの雌のろう膜はエストロゲンによって角化して盛り上がり褐色化します。通常発情が止まると剥がれますが、体質によっては剥がれないことがあります。その場合どんどん盛り上がって鼻孔を塞ぐことがあるので、剥がしてあげましょう。保定できないようでしたら病院でやってもらいましょう。 pic.twitter.com/6HPHgwsBQd

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 22, 2021

体重の変化も重要な指標です。産卵に備えて栄養を蓄えようとするため、食事量や飲水量が増加し、結果として体重が増えます。また、卵管や卵巣といった生殖器が発達することでも体重は増加します。外見的には下腹部がぽってりと膨らんで見えることがあります。

興味深いのは「発情臭」と呼ばれる現象です。発情期のメスからは、通常のインコ臭とは異なる「こうばしいにおい」や「甘い香り」がすることが報告されています。これはケージカバーを開けた瞬間に気づくほどはっきりとした匂いで、観察力の鋭い飼い主にとって重要な判断材料となります。

セキセイインコの雌は発情すると独特の臭いがします。この臭いは尾脂腺から分泌される3種類のアルカノールによるものです。尾脂腺に頭を擦り付けるため頭から臭いがします。雄は雌の4倍のアルカノールを分泌していますがブレンドが異なるため雌の臭いにはなりません。雌は臭いで雌雄を見分けられます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 15, 2021

ただし、これらの変化には個体差が大きく、発情していてもろう膜の色がほとんど変化しない個体もいれば、発情が終わっても茶褐色の色がしばらく残る個体もいます。そのため、ひとつの指標だけでなく、複数のサインを総合的に判断することが重要です。

発情期の行動変化(巣作り・鳴き声・噛む・溜めフン)

発情期のメスは本能的な繁殖行動により、普段とは明らかに異なる行動パターンを示します。

紙類を細かくちぎる巣作り行動

暗い狭い場所への潜り込み

シャチホコポーズ(交尾受け入れ体勢)

攻撃性の増加と噛みつき行動

吐き戻し行動の増加

巣作り本能は発情期の最も顕著な行動変化のひとつです。ケージの床に敷かれた紙をバリバリと細かくかじって巣材にしようとしたり、ケージの隅や餌入れの中に熱心に材料を集めようとします。放鳥時には飼い主の衣服の隙間やクッションの下、家具の引き出しの中など、暗くて狭い安心できる場所を探し回ります。

「シャチホコポーズ」と呼ばれる独特の姿勢も特徴的です。これはオスを受け入れる際の交尾体勢で、上半身をやや上向きに反らせ、尾羽をピンと持ち上げる姿勢をとります。好意を寄せている飼い主の声を聞いたり、目が合ったりするだけで、このポーズをとって体を硬直させることもあります。

攻撃性の高まりも重要な変化です。ホルモンバランスの変化や巣を守ろうとする本能から、普段よりも神経質になり、飼い主や同居の鳥に対して威嚇したり噛みついたりする行動が増えます。この時、瞳孔が収縮し、羽を逆立てて体を大きく見せるような威嚇の姿勢をとることもあります。

フンの変化も見逃せません。巣ごもりをするようになったメスは、巣の中を清潔に保とうとする本能から、フンを体内に溜めておき、巣から離れた際にまとめて大きなフン(ためフン)をします。これは通常のフンよりもかなり大きく、水分量も多く、やや強い臭いを伴うこともあります。

これらの行動変化は、メスにとって生理的に自然な現象ですが、飼い主にとっては困惑することも多いでしょう。重要なのは、これらが病気ではなく正常な発情行動であることを理解し、適切に対応することです。

発情期間はどのくらい続く?

発情期間は飼育環境や個体差により大きく異なり、一概に「○日間」と断定することは困難です。

一般的には数週間から1ヶ月程度

飼育環境では数ヶ月続くことも

短期間での再発情もあり

環境改善により期間短縮可能

野生下では繁殖に適した季節に限定されるため、発情期間も比較的明確です。しかし、飼育環境では年間を通して温度や食事が安定しているため、「発情の終わり」が曖昧になりがちです。

実際の飼い主からは「発情期が終わらない」「長期間続いて心配」という声が多く聞かれます。これは飼育環境特有の問題で、発情を促す条件(豊富な食事、適度な温度、営巣場所など)が常に整っているためです。

長期間の発情は鳥にとって大きな負担となります。ホルモンの分泌が継続することで体力を消耗し、免疫力の低下や栄養失調のリスクが高まります。そのため、「自然に終わるのを待つ」のではなく、「積極的に環境を管理する」という意識が重要になります。

発情期間の管理において重要なのは、期間の長さよりも頻度です。年に3回以上の発情や、月に1回以上の産卵は明らかに異常であり、緊急に対策を講じる必要があります。このような状態が続く場合は、獣医師への相談を強く推奨します。

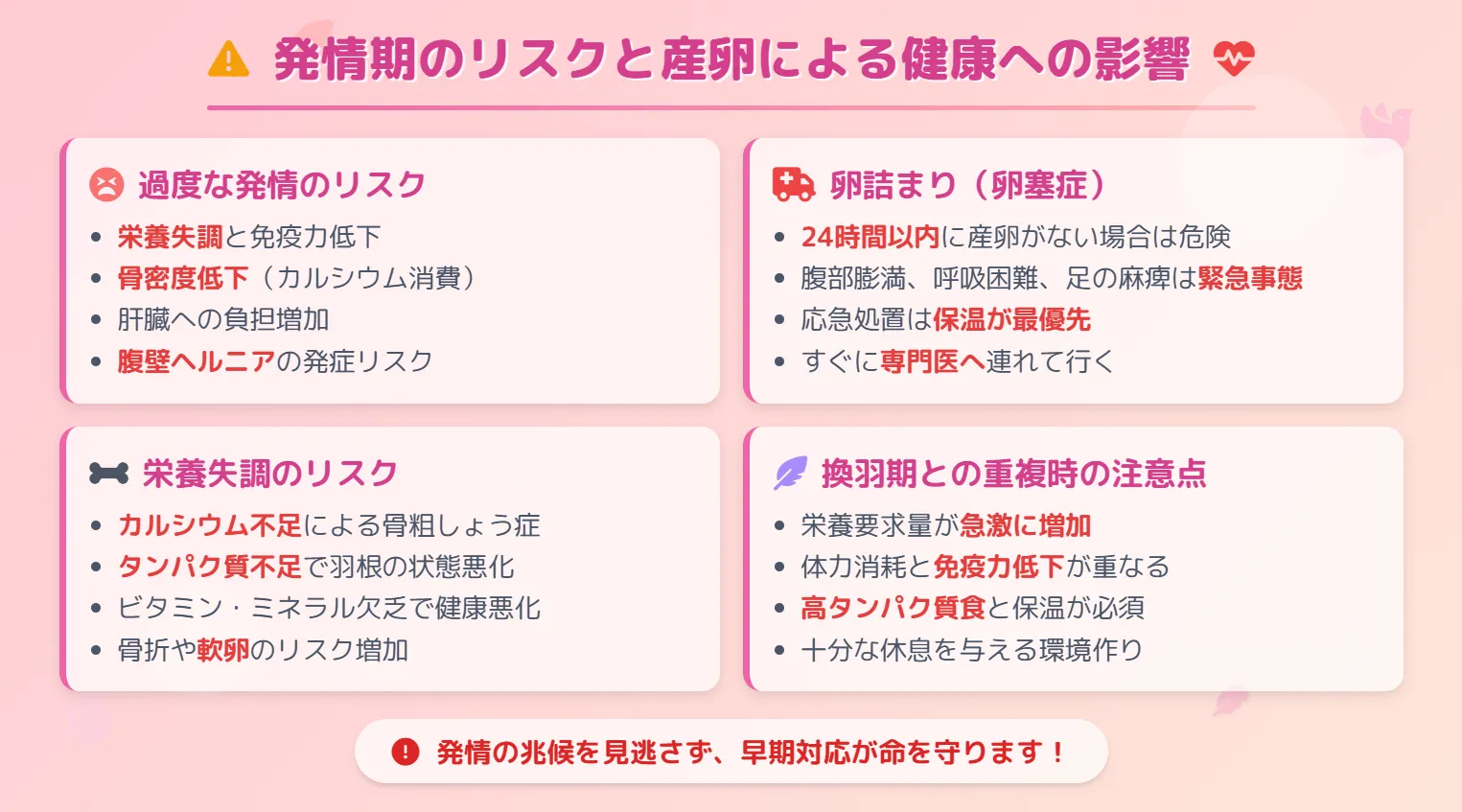

発情期のリスクと産卵による健康への影響

過度な発情や頻繁な産卵は、メスのセキセイインコにとって深刻な健康リスクを引き起こします。命に関わる合併症もあるため、正しい知識が不可欠です。

過度な発情が引き起こす健康問題

慢性的な発情状態は、セキセイインコの身体に様々な悪影響をもたらします。

栄養素の大量消費による栄養失調

免疫力低下による感染症リスク

骨密度低下(骨粗しょう症様状態)

肝臓への負担増加

生殖器系腫瘍のリスク上昇

発情と産卵は鳥の体にとって非常にエネルギーを消費する行為です。卵殻形成に必要なカルシウムをはじめ、卵黄や卵白の成分となるタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、体内の様々な栄養素が大量に消費されます。

特にカルシウムの欠乏は深刻で、低カルシウム血症を引き起こします。これは卵殻形成不全や軟卵の原因となるだけでなく、筋肉の収縮力を低下させて卵詰まりを誘発したり、神経の正常な働きを阻害して痙攣や脚の麻痺などの神経症状を引き起こしたりする可能性があります。

産卵時はカルシウムだけでなくタンパク質も補給しなければいけませんので、ラウディブッシュのブリーダーらかハイエネルギーブリーダーを使うのがお勧めです。これらを食べないようでしたらカルシウム捕球にはカットルボーンがお勧めです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 7, 2021

産卵時の急速なカルシウム要求を補うにはカットルボーンが推奨されます。カットルボーンに含まれる炭酸カルシウムは多孔質な構造のため胃内で溶けやすく、容易に腸から吸収されます。そのためボレー粉よりも少量の摂取ですみます。そして胃の負担を減らすことができます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 6, 2021

小さな鳥にとって、卵ひとつを生産するための栄養的要求量は計り知れません。人間に例えると、毎月マラソンを走り続けるような身体的負担と考えることができます。特別な栄養サポートなしに慢性的な産卵が続けば、鳥の体は不足する栄養素を補うために自身の組織を分解し始め、結果として様々な健康問題が連鎖的に発生します。

また、繰り返す産卵行動やいきみは腹壁の筋肉を弛緩させ、弱体化させます。その結果、お腹の皮膚の下に内臓の一部が脱出してしまう腹壁ヘルニア が起こることもあります。

腹壁ヘルニアには真性ヘルニアと仮性ヘルニアがあります。真性ヘルニアの特徴はヘルニア部の皮膚が黄色くなります。仮性ヘルニアの特徴は黄色くならないことが多いです。仮性ヘルニアは腹筋が緩んで伸びている状態なので、ホルモン剤で発情抑制することで進行を抑えます。https://t.co/OVIGLevXnt pic.twitter.com/DNuygcNEgN

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 6, 2023

腹壁ヘルニアは、発症してもしばらくは元気なため、病院で様子を見ましょうと言われることが多いです。画像は、様子を見ていて腹壁ヘルニアが悪化してしまったセキセイインコのレントゲンです。ここまで悪化してから紹介される例が後を絶ちません。腹壁ヘルニアは、早めに手術で治すことをお勧めします pic.twitter.com/S5Tpv2voGB

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 15, 2020

腹壁ヘルニアはすぐに具合が悪くならないために病院で様子見と言われることが多いです。しかし様子を見ててもいいのは発情が止まっていてヘルニアが小さく、大きさの変化がない場合です。発情が止まらなかったりヘルニアが少しでも大きくなってくる場合は早めに手術にを検討してください。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 23, 2022

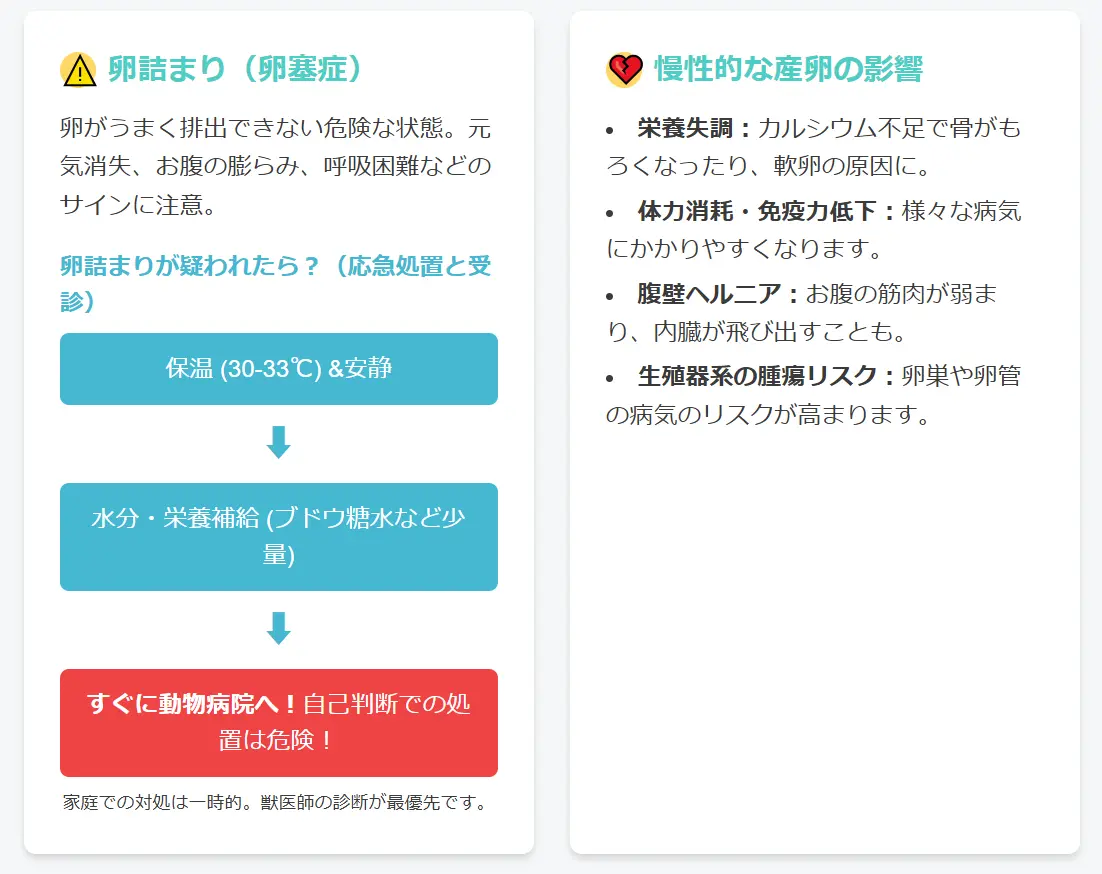

卵詰まり(卵塞症)の危険性

卵詰まりで総排泄腔が圧迫されると排便ができなくなることがあります。鳥は腸の通過速度が速いため、排便できなくなると腸に便が詰まって膨らみ負荷がかかります。今回ブンチョウが2個卵が詰まって便が出なくなりましたが、緊急手術でことなきを得ました。便が全く出ない時は要注意です。 pic.twitter.com/n51gZsKbma

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 4, 2022

卵詰まりは、メスの鳥にとって最も危険な状態のひとつで、迅速な対応が生命を左右します。

24時間以内に産卵しない場合は要注意

腹部膨満と呼吸困難が主症状

足の麻痺や神経症状も出現

放置すれば生命に関わる緊急事態

| 症状の段階 | 主な症状 | 対処方法 |

|---|---|---|

| 初期段階 | 腹部膨満、食欲低下 | 保温と安静、即座に動物病院へ |

| 進行期 | 呼吸困難、いきみ | 酸素吸入、カルシウム投与 |

| 重篤期 | 足の麻痺、意識朦朧 | 緊急手術の可能性 |

| 症状発現から時間との勝負です | ||

難産は、陣痛が起こって息んでいるけれども腟部または卵管口が弛緩しない状態です。特に腟部に降りてきたけれども卵管口が開かない場合は、便を出せなくなることがあるので、早急に対処しなければなりません。便が出ない、または卵を確認して1日経っても産まなければ、すぐに診察を受けましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 16, 2020

卵詰まりの症状は多岐にわたります。腹部が異常に膨らんで見える、元気がない、食欲がない、羽を膨らませてケージの隅でうずくまっている(膨羽)、呼吸が荒い、何度もいきんでいるが卵が出てこない、などが典型的です。

特に注意すべきは足の麻痺です。卵が神経を圧迫するため、足がうまく動かなくなったり、止まり木から落ちたりすることがあります。また、フンが出ない、または少量の水様便しか出ないという消化器症状も重要なサインです。

家庭でできる応急処置は限られています。最も重要なのは保温です。ケージ内を30~33℃程度、状態によっては35℃くらいまで暖かく保ちます。ただし、暑すぎて開口呼吸をさせないよう注意が必要です。飲水や、可能であればブドウ糖などの栄養を含んだ水分を与え、体力の消耗を防ぎます。

しかし、これらは一時的な対症療法であり、根本的な解決にはなりません。自己判断で無理に卵を押し出そうとしたり、オリーブオイルなどの潤滑油を使用したりすることは、状態を悪化させる危険性があるため絶対に避けてください。

卵詰まりの時にオリーブ油を浣腸すると産卵するという情報がありますが効果はありません。産卵できないのは産道が緩んでいないからなので、油を浣腸しても卵管内に入って潤滑されることはありません。卵詰まりの時にお家でできることは保温です。病院に行くまでは足が温かくなるまで保温しましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 16, 2020

そして卵は1日でできて産卵するものなので、様子を見ていいのは1日だけです。もし病院でそのうち産むから様子を見てといわれても、何日も様子を見ずにすぐにセカンドオピニオンを受けてください。https://t.co/cS5RtIoUOF

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 5, 2022

慢性的な産卵による栄養失調

頻繁な産卵は、鳥の体から様々な栄養素を急速に奪い、深刻な栄養失調状態を引き起こします。

カルシウム不足による骨密度低下

タンパク質不足による筋肉量減少

ビタミン・ミネラル欠乏症

血液検査値の異常

産卵には膨大な栄養素が必要です。たとえば、体重40gのセキセイインコが産む卵は約2~3gですが、これは体重の5~7.5%に相当します。人間に例えると、60kgの女性が3~4.5kgの何かを体内で作り出すような計算になります。

カルシウムは卵殻の主成分であり、産卵時には大量に消費されます。慢性的な産卵により体内のカルシウムが枯渇すると、鳥の体は骨からカルシウムを溶かし出してまで卵殻形成を優先します。これにより骨密度が低下し、骨折しやすくなったり、軟卵を産んだりするリスクが高まります。

産卵過多歴のあるセキセイインコさんの骨折の手術をしました。鳥はカルシウムを骨に蓄えます。産卵を繰り返すと、骨のカルシウムの出し入れが激しくなり、徐々に骨が脆くなってきます。骨軟化症や骨折を起こしやすくなるので、産卵過多にはならないよう注意しましょう。https://t.co/FdUHClYG64

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 18, 2020

動物病院での血液検査では、血中カルシウム(Ca)濃度の低下のほか、血漿総タンパク(TP)やアルブミン(Alb)といった栄養状態を反映する項目の低下が見られることがあります。これらの数値は、鳥の栄養状態を客観的に評価する重要な指標となります。

栄養失調の進行は免疫系にも深刻な影響を与えます。抵抗力が低下することで、普段なら問題にならない常在菌による感染症や、呼吸器疾患、消化器疾患などを併発するリスクが高まります。

野生のセキセイインコは豊富な食料が利用できる短期間に集中して繁殖し、その後は体力回復の期間を持ちます。しかし、飼育環境では一年中安定した食料供給があるため、この自然なサイクルが失われ、慢性的な栄養消耗状態に陥りやすくなっています。

発情期と換羽期が同時に起こった場合の注意点

発情期と換羽期の重複は、セキセイインコにとって「パーフェクトストーム」とも呼べる厳しい状況を作り出します。

栄養要求量の飛躍的増加

体力消耗による免疫力低下

日和見感染症のリスク上昇

既存の軽微な問題の悪化

発情期には繁殖活動のために、換羽期には新しい羽毛の生成のために、それぞれ大量のエネルギーと栄養素が必要となります。これらが同時に起こると、鳥の身体は二重の負担を強いられることになります。

換羽期には、新しい羽毛の主成分であるタンパク質、特に含硫アミノ酸であるメチオニンやシスチンなどの要求量が著しく増加します。同時に発情していると、産卵のためのカルシウムやその他の栄養素も必要となり、栄養バランスの維持が非常に困難になります。

この二重の負担は、特に体力の少ない個体(若齢、高齢、小柄、持病がある個体など)にとって深刻です。免疫力が著しく低下し、普段なら問題にならないわずかな環境変化やストレス、常在菌に対しても抵抗力が弱まります。

快適な室内環境では、一年中発情がだらだらと続き、その結果として換羽も不規則になったり長引いたりして、これらの負担が重なる時期が生じやすくなります。このような状況では、鳥の体は二重に消耗し、日和見感染症にかかりやすくなったり、元々あった軽微な問題が悪化したりする可能性があります。

対策としては、この時期は特に高タンパク質・高エネルギーで消化吸収の良い食事を心がけ、十分な保温と休息を提供することが重要です。また、普段以上に健康状態を注意深く観察し、わずかな異変も見逃さないようにする必要があります。

効果的な発情抑制と管理方法

発情の完全な阻止は困難ですが、適切な環境管理と食事調整により、過度な発情を抑制し、愛鳥の健康を守ることが可能です。多角的なアプローチが重要です。

食事制限や日長調整は産卵中でもすぐに始めて大丈夫です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 31, 2021

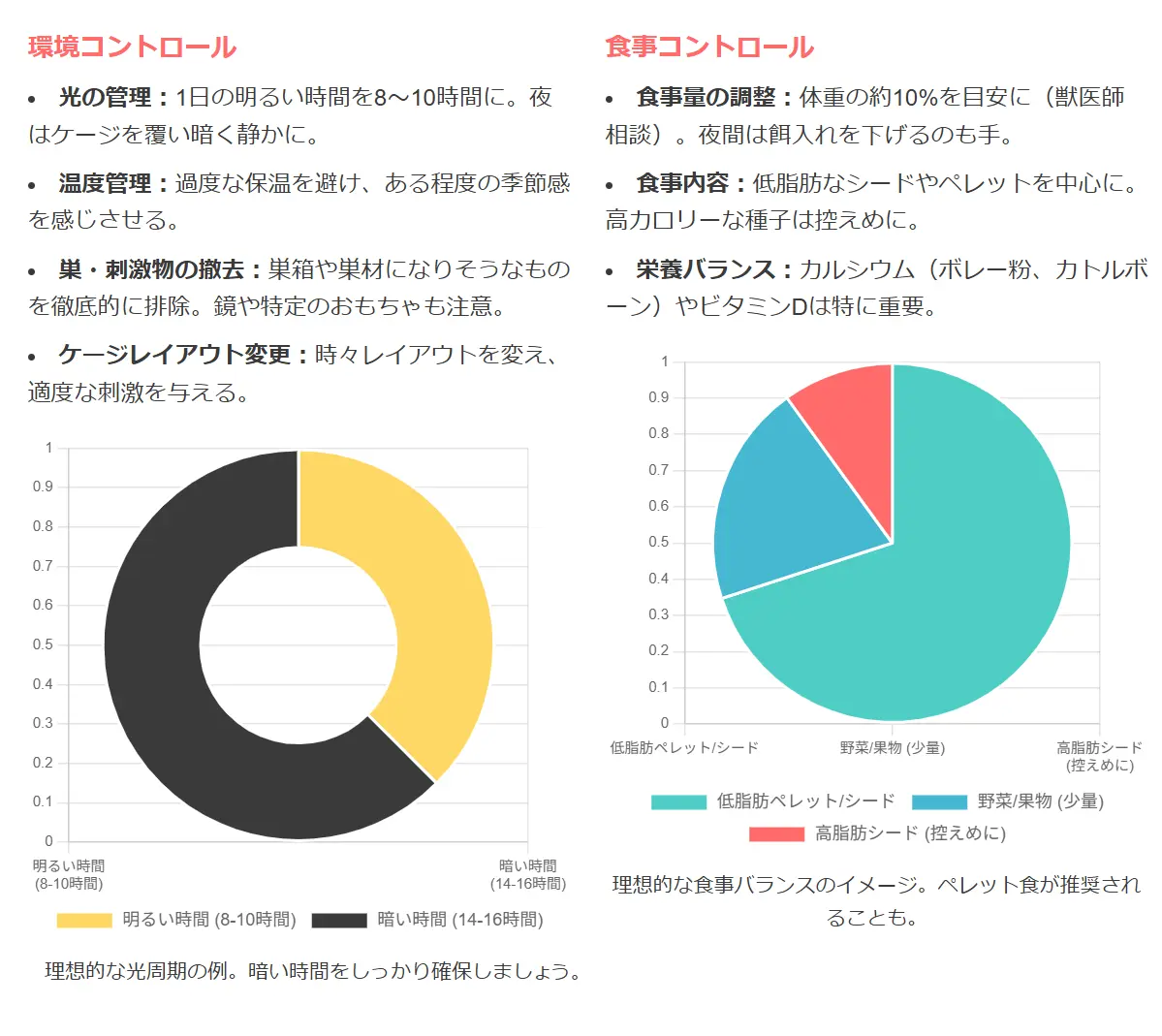

環境調整による発情対策(光周期・温度・巣材除去)

環境要因の管理は、発情抑制の基本となる最も重要な対策です。

1日の明るい時間を制限

夜間の完全遮光でホルモン調整

季節感のある温度変化を導入

巣材・巣場所の徹底的な排除

ケージレイアウトの定期的な変更

| 環境要因 | 推奨設定 | 注意点 |

|---|---|---|

| 日照時間 | 8~10時間前後 | 12時間超は発情を強く誘発 |

| 室温 | 季節変化あり | 一定温度は発情促進 |

| 巣材 | 完全除去 | 紙類、布類、隙間も対象 |

| 環境変化 | 定期的実施 | 過度な変化は逆効果 |

| 複数の要因を組み合わせた総合的な対策が必要 | ||

日照時間の管理は発情抑制の最も基本的で効果的な方法です。1日の明るい時間が12時間を超えると発情が強く誘発されるため、制限することが推奨されます。夜間は市販のケージ用おやすみカバーや厚手の布で完全に光を遮断し、静かで落ち着ける環境で休ませます。

ただし、メスの場合は昼間にケージを暗くすることは巣ごもりを連想させ、かえって発情を助長する可能性があるため避けるべきです。もし部屋全体が暗い場合は、ケージの近くに照明を設置するなどして、日中のケージ内の照度を上げる工夫も有効です。

温度管理も重要な要素です。一年を通して快適な温度が保たれた環境は季節感を失わせ、発情を促す可能性があります。特に冬場は過保護に暖めすぎないよう注意し、ある程度の寒さにも耐えられるような体力を普段からつけておくことも大切です。

巣材や発情刺激物の撤去は徹底的に行う必要があります。明らかな巣箱だけでなく、ケージの床敷紙、布製のハンモック、おもちゃの隙間、餌入れの容器など、インコが「巣として使える」「巣材になる」と認識できるものすべてが対象となります。

ケージレイアウトの定期的な変更も効果的です。常に同じで変化のない環境は安心感を与え、繁殖に適した状態と認識させてしまうことがあります。止まり木の位置を変えたり、新しい種類のおもちゃを導入したり、餌入れの場所を変更するなど、適度な環境変化により発情の勢いを弱める効果が期待できます。

早く寝かせましょうとよく言われるのは、正確には光を当てないようにしましょうと言う意味で、長い睡眠を取らせることではありません。光刺激を減らすことが発情抑制に繋がりますが、長く寝る必要があると言うことではないことに注意しましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 4, 2020

食事管理とエサによる発情抑制

栄養状態と発情には密接な関係があり、食事内容の調整は発情抑制の重要な手段となります。

高脂肪・高カロリー食品の制限

ペレット食への段階的移行

食事量の適切なコントロール

フォージング(採餌行動)の活用

夜間の絶食時間確保

豊富な食事は発情の最も強力なトリガーのひとつです。野生のセキセイインコは食料が豊富になる時期に繁殖期を迎えるため、常に餌入れが満たされている状態は「子育てに適した環境」というシグナルを送り続けることになります。

シード食の場合は高脂肪な種子の割合を減らし、アワ、ヒエ、キビなどの低脂肪な穀物を中心とした配合に変更します。より効果的なのは、栄養バランスが均一で選り好みができないペレット食への移行です。ペレットは一般的にシードよりも低脂肪・低カロリーであり、発情抑制に繋がりやすいとされています。

食事量のコントロールも重要です。1日に必要な量(体重の約10%程度)に制限して与えることが推奨されます。夜間はケージから餌入れを取り出しておくという方法も、1日の総摂取量をコントロールし、空腹の時間を設けることで発情抑制に効果的です。

ただし、食事制限を行う際は必ず定期的に体重を測定し、急激な体重減少がないかを確認することが不可欠です。自己判断での過度な制限は健康を害する危険があるため、鳥専門の獣医師に相談しながら進めることを強く推奨します。

フォージングの活用も効果的な手段です。餌を簡単には食べられないように工夫し、採餌行動に時間と労力をかけさせることで、発情から気を逸らし、活動性を高めることができます。専用のフォージングトイを利用したり、餌を小さく砕いて隠したりする方法があります。

アクセルを踏む強さはエストロゲンの量や体質、環境によります。発情を止めるのはエンジンを切ることです。それには燃料を減らすこと、つまり食事制限となるのです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 5, 2021

鳥への接し方とコミュニケーションの見直し

飼い主との関係性が発情の引き金になることがあるため、接し方の見直しも重要な対策となります。

背中を撫でる行為の厳禁

過度なスキンシップの制限

発情誘発する声かけの回避

適切な距離感の維持

セキセイインコが飼い主をパートナーとして認識している場合、飼い主の何気ない行動が強力な発情刺激となってしまうことがあります。特にメスの背中を撫でる行為は、オスが交尾の際に乗る行動を連想させ、発情を強く刺激するため絶対に避けるべきです。

過度なスキンシップも問題となります。頭や首以外の体を触る、長時間手の中に包む、頻繁な話しかけ、ケージ越しに顔を近づけすぎることなども発情を助長する可能性があります。このような場合は一時的にスキンシップの頻度や時間を減らし、少し距離を置いて接することが有効です。

特定の声かけや視線で「シャチホコポーズ」をとる場合は、それらの刺激もできるだけ控えるようにしましょう。愛情表現として行っているつもりの行動が、鳥にとっては求愛行動やペア形成のサインとして解釈されている可能性があります。

どうしても特定の人に対して発情してしまう場合は、お世話を他の家族に一時的に代わってもらったり、普段とは違う色の服や手袋を着用するなどして、「いつもとは違う存在」として接してみることで、発情対象としての認識を薄れさせる試みも有効な場合があります。

重要なのは、これらの対策が「愛鳥との絆を断つ」ことを目的としているのではなく、「健康的な関係性を築く」ことを目指している点です。過度な発情は鳥にとって健康リスクであり、適切な距離感を保つことは愛鳥への最大の愛情表現といえるでしょう。

おもちゃ選びと放鳥時の注意点

おもちゃや放鳥環境も発情に大きな影響を与えるため、慎重な選択と管理が必要です。

鏡や鳥型おもちゃの撤去

巣状おもちゃの除去

フォージングトイの活用

放鳥時の営巣場所への注意

発情刺激行動の阻止

避けるべきおもちゃとして、鏡は最も代表的です。映る自分の姿を仲間や繁殖相手と誤認し、発情を強く刺激する可能性があります。同様に、鳥の形をしたおもちゃも同種と認識して発情対象となることがあります。

狭い場所に入り込めるような形状のおもちゃ(小さな箱や筒状のもの)や、かじって巣材にできてしまう素材(布製、紙製、柔らかい木製など)のおもちゃも、巣作り本能を刺激し発情を助長するため、発情期には撤去が必要です。

代わりに推奨されるのは、フォージングトイです。餌を探して食べるタイプのおもちゃは知的好奇心を満たし、健全な遊びを促すため、発情から気を逸らすのに役立ちます。また、木の枝や天然素材のおもちゃで、発情刺激とならないものは適度な運動と精神的刺激を提供します。

放鳥時の注意点も重要です。家具の隙間、飼い主の衣服の中、クッションの下、引き出しの中など、暗くて狭い場所は巣として認識される可能性が高いため、これらの場所へのアクセスを制限する必要があります。

放鳥中に発情行動(特定の場所での巣作り動作、おもちゃへの交尾様行動など)が見られた場合は、その行動を中断させ、気を他に逸らすような工夫が必要です。ただし、大声で叱ったり強制的に止めさせたりすることは、ストレスを与えるだけで効果的ではありません。

現代の住環境は鳥にとって「営巣に適した場所」に満ちています。人間が快適と感じる環境は、往々にして鳥の繁殖本能を刺激する要素を含んでいるため、飼い主は常に「鳥の目線」で環境を評価する必要があります。

鳥は発情すると巣を探すのではなく、巣が見つかると発情します。例えばセキセイインコは、発情が始まって1週間で産卵します。発情してから巣を探すと産卵に間に合わないのです。鳥にとって巣探しは日常的な行動です。発情を抑えるには、巣と思うような場所をケージの内外に作らないようにしましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 10, 2020

動物病院での治療選択肢(薬物療法)

家庭での対策だけでは発情がコントロールできない場合、獣医師による薬物治療が検討されます。

GnRHアゴニスト(リュープリン等)

アロマターゼ阻害薬(レトロゾール等)

副作用リスクの理解が必要

環境改善との併用が前提

| 薬剤分類 | 代表的薬剤 | 投与方法 | ||

|---|---|---|---|---|

| GnRHアゴニスト | 酢酸リュープロレリン | 皮下注射 | ||

| アロマターゼ阻害薬 | レトロゾール | 経口投与 | ||

| 黄体ホルモン製剤 | プロリゲストン | 注射/経口 | ||

| 使用は獣医師の診断と指導が必要 | ||||

最も一般的に使用されるのは、GnRHアゴニスト製剤です。酢酸リュープロレリン(商品名リュープリン等)は、投与初期に一時的に女性ホルモンの作用を強めた後、結果的にその分泌を持続的に抑制するという作用機序を持ちます。短期間作用型と、効果が約3ヶ月持続する長期作用型があります。

アロマターゼ阻害薬であるレトロゾールは、エストロゲンの合成を阻害することで発情を抑制します。経口投与が可能で、比較的使いやすい薬剤ですが、肝機能への影響を定期的にモニターする必要があります。

内服薬は何を使っていますか?

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 30, 2021

タモキシフェンですと発情を完全に止めることは難しいと思います。レトロゾールですと完全に止まります。嘴の色は個体差だと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 30, 2021

重要なのは、これらの薬物治療はあくまで対症療法であり、根本的な解決にはならない という点です。薬剤の効果が切れれば再び発情する可能性が高く、また継続使用により効果が薄れてくる可能性も指摘されています。

副作用についても十分な理解が必要です。注射部位の反応、一時的な体調変化、長期使用での耐性などのリスクを考慮し、獣医師と十分に相談した上で治療方針を決定する必要があります。

費用については、使用する薬剤の種類、投与量、治療期間、動物病院の方針によって大きく異なります。一般的にホルモン治療は継続的な投与が必要となる場合が多いため、ある程度の費用がかかることを念頭に置いておく必要があります。

最も重要なのは、薬物治療を行う場合でも、環境改善や食事管理といった他の発情抑制策と並行して行う ことです。薬物治療だけに頼るのではなく、総合的なアプローチが成功の鍵となります。

カルシウムを摂取しているにもかかわらず産卵過多により脊椎が湾曲したセキセイインコさんが来院しました。骨軟化症を起こしたと考えられます。バードドックで見つかりました、食事制限をしていて体重は正常にもかかわらず、発情が止まりませんでした。このような場合は、ホルモン療法が必要です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 23, 2020

持続的に血中カルシウム濃度が高値になるので体の負担が大きいです。ホルモン剤で早期に発情を止めることで、体の負担を軽減し、生殖器系疾患の予防になります。食事制限で常に飢えている様子があるようでしたら、使うと過剰な食欲が正常化して楽になることもあります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 30, 2021

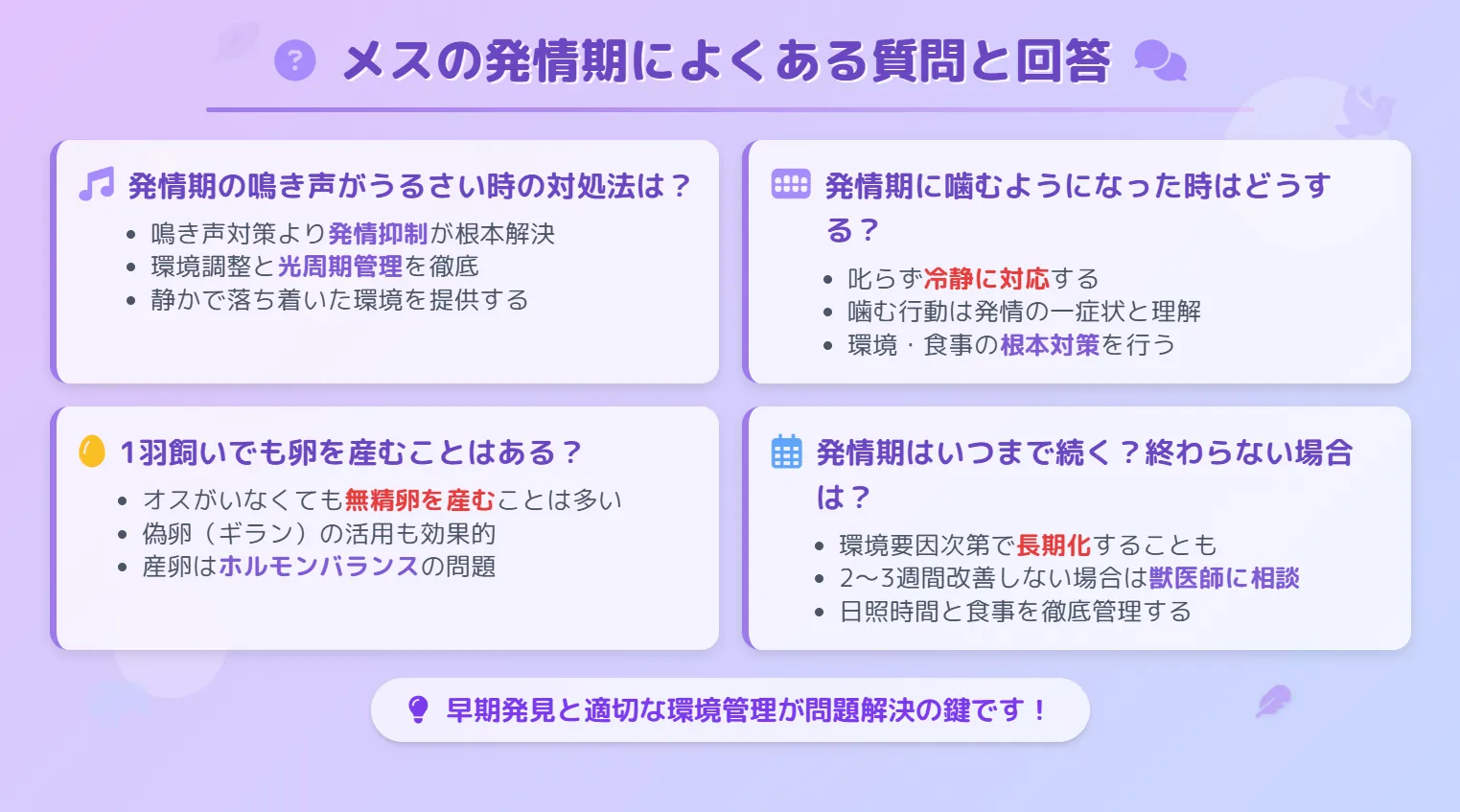

メスの発情期によくある質問と回答

セキセイインコのメスの発情期について、飼い主さんから寄せられることの多い疑問や悩みについて、具体的な解決策とともにお答えします。

発情期の鳴き声がうるさい時の対処法は?

発情に伴う鳴き声の変化は生理的な現象のため、根本的な対策が必要です。

発情期のメスは、オスほど顕著ではありませんが、普段とは異なる声のトーンや頻度で鳴くことがあります。これは繁殖に関連したコミュニケーション行動の一部であり、鳥にとって自然な表現です。

鳴き声だけを止めさせることは困難で、むしろ発情そのものを抑制することが根本的な解決策となります。光周期の管理、適切な温度設定、食事内容の見直し、発情刺激物の撤去など、総合的な環境管理が重要です。

一時的な対策としては、鳥が興奮しないように静かで落ち着いた環境を保つことを心がけましょう。大きな物音を立てたり、頻繁にケージを覗き込んだりすることは避け、鳥がリラックスできる環境を提供します。

また、「うるさい」と感じる飼い主の心理的な負担も深刻な問題です。鳥の行動に一喜一憂しすぎず、根気強く環境改善に取り組むことが、結果的に飼い主自身の精神的な負担軽減にも繋がります。

発情期に噛むようになった時はどうする?

発情期の攻撃行動は生理的な変化によるもので、適切な対応が必要です。発情期のメスは、ホルモンバランスの影響や巣を守る本能から、普段よりも神経質になり攻撃的になることがあります。これは異常な行動ではなく、生理的に正常な反応です。

最も重要なのは、噛まれても大声で騒いだり叱ったりしないことです。鳥はなぜ叱られたのかを理解できず、飼い主に対して恐怖心や不信感を抱くだけで、問題行動の解決には繋がりません。

噛まれた場合は、できるだけ冷静に無言で対応し、静かにケージに戻すなど、噛むという行動とその後の楽しいこと(放鳥の継続など)が関連付かないようにします。

噛まれる機会を減らすためには、手の出し方にも工夫が必要です。指ひとつを突き出すのではなく、手のひら全体で優しく包むように乗せたり、撫でる際も指先だけでなく手全体を使うようにすると、噛まれにくくなります。

発情が強く攻撃的な時期には、一時的にケージから出す時間を短縮したり、放鳥中も飼い主がしっかりと監督し、噛まれそうな状況を避けるようにすることも有効です。

根本的な解決には、発情抑制のための環境管理(光周期調整、温度管理、巣材除去など)を徹底することが最も重要です。

1羽飼いでも卵を産むことはある?

オスがいない1羽飼いの状況でも、メスは無精卵を産むことがあります。

これは鳥類特有の生理現象で、哺乳類とは異なる繁殖システムによるものです。セキセイインコのメスは、オスの存在や交尾がなくても、発情の条件が整えば卵巣で卵が形成され、産卵に至ることがあります。

1羽飼いでの産卵要因として、飼い主をパートナーと認識している場合、鏡や特定のおもちゃに対して愛着を持っている場合、あるいは単純に発情を促す環境条件(豊富な食事、適切な温度、営巣場所の存在など)が整っている場合などが挙げられます。

産まれた無精卵の取り扱いについては、すぐに取り上げてしまうと「まだ足りない」と認識してさらに産卵を続けてしまうことがあります。そのため、プラスチック製の偽卵(ギラン)とすり替えるか、本物の卵を数個残しておき、しばらく抱卵させて鳥自身が「産卵は終わりだ」と認識するのを待つという方法もあります。

抱卵を20日前後続けると、インコの方から関心を失って抱卵をやめることがあり、そうなれば卵を処分してもよい時期と言えます。

1羽飼いでの頻繁な産卵は、ペア飼いと同様に健康リスクを伴うため、発情抑制策を積極的に講じることが重要です。

偽卵を抱卵するセキセイインコが診察に来ました。診察してキャリーに戻すとすぐに抱卵します。偽卵は抱卵期を利用した発情抑制の方法となります。1クラッチ分の卵を抱卵するとプロラクチンが分泌され、これがエストロゲンの分泌を抑制します。抱卵させる期間はメスが諦めるまでですが、通常の抱卵期間… pic.twitter.com/GfYrRAIhOs

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 25, 2023

発情期はいつまで続く?終わらない場合は?

発情期間は環境条件により大きく変動し、長期化する場合は積極的な介入が必要です。

「終わらない発情」への対策として、まず環境要因の徹底的な見直しが必要です。日照時間の制限、季節感のある温度変化、巣材や営巣場所の完全除去、ケージレイアウトの定期的な変更などを組み合わせて実施します。

食事管理も重要で、高脂肪・高カロリー食品を制限し、食事量を適切にコントロールすることで発情抑制効果が期待できます。夜間の絶食時間を設けることも有効です。

これらの対策を2~3週間続けても改善が見られない場合は、自己判断で継続せず、鳥専門の獣医師に相談することを強く推奨します。必要に応じてホルモン治療などの医学的介入が検討される場合もあります。

重要なのは、「自然に終わるのを待つ」のではなく、「積極的に環境を管理する」という意識を持つことです。長期化した発情は自然現象ではなく、管理が必要な状態であると認識する必要があります。

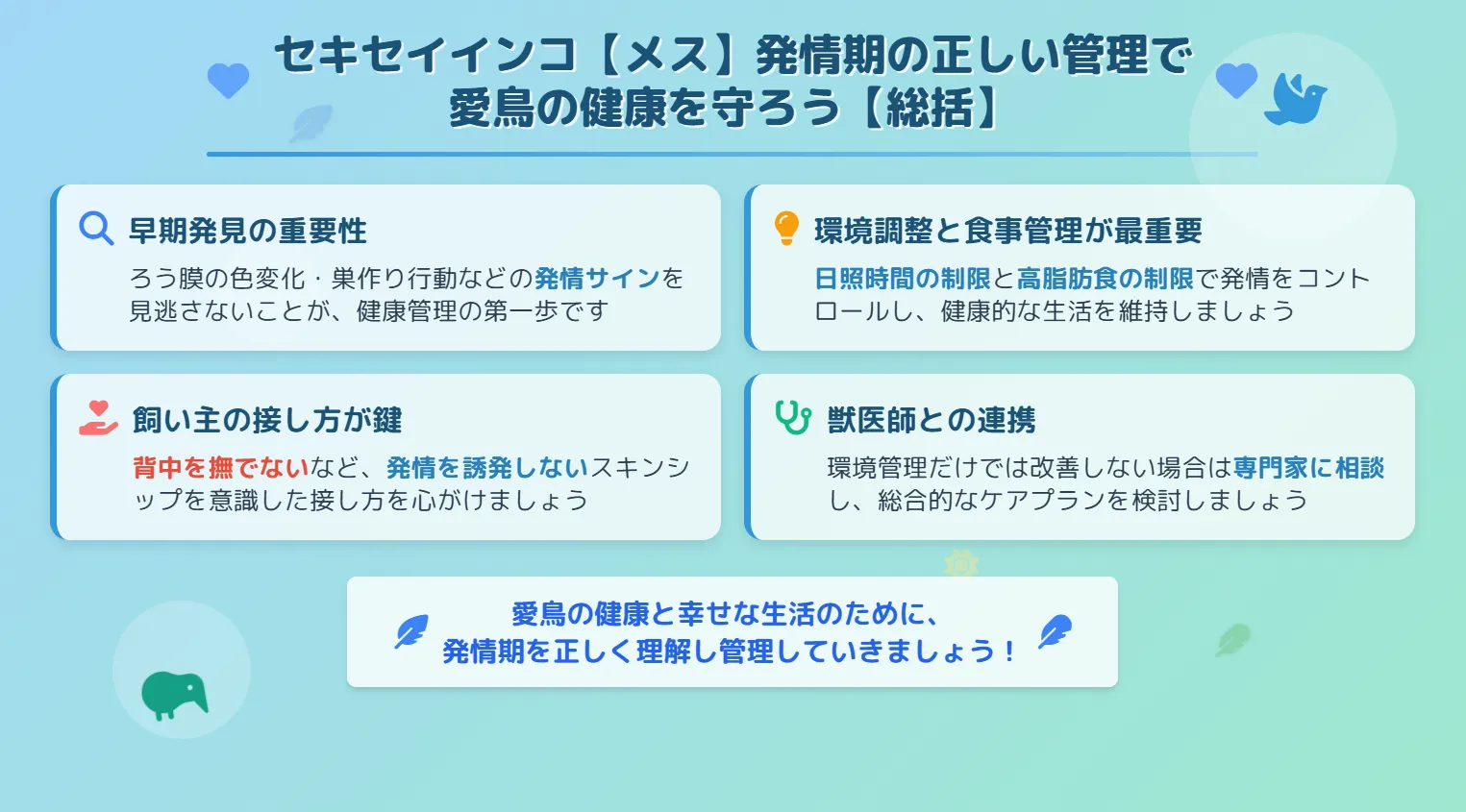

セキセイインコ【メス】発情期の正しい管理で愛鳥の健康を守ろう【総括】

発情期は生後5~6ヶ月から始まり個体差が大きい

ろう膜の色変化と行動変化で発情を早期発見

過度な発情は卵詰まりや栄養失調などの健康リスク

光周期管理が発情抑制の最も基本的な対策

巣材・営巣場所の徹底的な除去が重要

食事量と質の調整で発情をコントロール可能

背中を撫でる行為は発情を強く刺激するため厳禁

1羽飼いでも無精卵を産む可能性あり

発情期の攻撃行動は生理的変化で叱責は逆効果

長期化する発情には積極的な環境管理が必要

換羽期と重複時は特に丁寧なケアが求められる

家庭での対策で改善しない場合は獣医師への相談必須

ホルモン治療は環境改善と併用することが前提

発情が止まらず困ってますとよく耳にしますが、本当に困っているのは鳥さんの方です。私たちの都合に付き合わせていることを忘れないでください。犬猫でしたら避妊去勢手術をすれば、発情に困ることはないのですが、鳥は容易にできません。そこのため食事量や光、温度の調整、運動で抑制を行うのです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 6, 2020

インコの発情期管理は、単一の対策では不十分であり、環境調整、食事管理、接し方の見直しを組み合わせた総合的なアプローチが成功の秘訣です。愛鳥の個性や状況に合わせて柔軟に対応し、必要に応じて専門家のサポートを得ながら、健康で幸せな共生関係を築いていきましょう。