免責事項

本記事は一般的な飼育情報および栄養学的知見に基づいて作成された個人の体験記録であり、特定の健康効果を保証するものではありません。情報の正確性については2025年時点のデータに基づきますが、愛鳥の体調や個体差に合わせ、給餌については飼い主様の自己責任にて、必要に応じて獣医師にご相談ください。

発芽シードは「生きたサプリ」!食材選びの注意点

発芽シードは、休眠状態のタネに命を吹き込んだ「生きた食品」です。乾燥シードと比べてビタミン・ミネラルが数倍に増え、インコに不足しがちな酵素もたっぷり摂取できます。しかし、どんなシードでも良いわけではありません。

芽が出ない?「加熱済み」に注意

市販のシードの中には、虫除けのために「加熱処理」を施しているものがあります。これらは命が止まっているため、いくら水に浸しても発芽しません。必ず「発芽用」または「無農薬・無加熱」の新鮮な生シードを選んでください。

わが家で実際に発芽させている食材リスト

- 穀類:白米、玄米、大麦、ライ麦、キビ(ミレット)

- 擬穀類:キヌア、アマランサス、ソバの実

- 安心な豆類:緑豆、小豆、ひよこ豆(ひよこ豆など加熱が必要なものもある)

偏食を許さない!わが家のシード&ペレット戦略

「単なる餌」ではなく「楽しみ」を提供するために、わが家では独自の配合とローテーションを行っています。野生の多様性に少しでも近づけるための、わが家流のこだわりです。

12種類以上の「わが家流シードミックス」

市販の4種混合(アワ、ヒエ、キビ、カナリーシード)をベースに、以下の食材を独自にブレンドしています。セキセイインコには消化に配慮してキビなし配合も検討できますし、オカメインコには脂質管理を重視した専用シードもおすすめです。

野生のインコが29種類の種子を食べていることを考えると、これでもまだ及びませんが、「いろいろな食感と味」を経験させることが、知的好奇心の維持に役立っています。

飽きさせない「ペレットローテーション」

粉になったペレットはバードチョップに混ぜ込んで、無駄なく全て食べさせられます。

トップスペレットの成分:タンポポ葉、ローズヒップ、オレンジピール、レモンピール、ローズマリー、カイエンパウダー、トウガラシ、イラクサ、シナモン

どのペレットが合うかは愛鳥によって異なります。インコ用ペレットおすすめランキングで各メーカーの特徴を詳しく比較していますので、ぜひ参考にしてください。

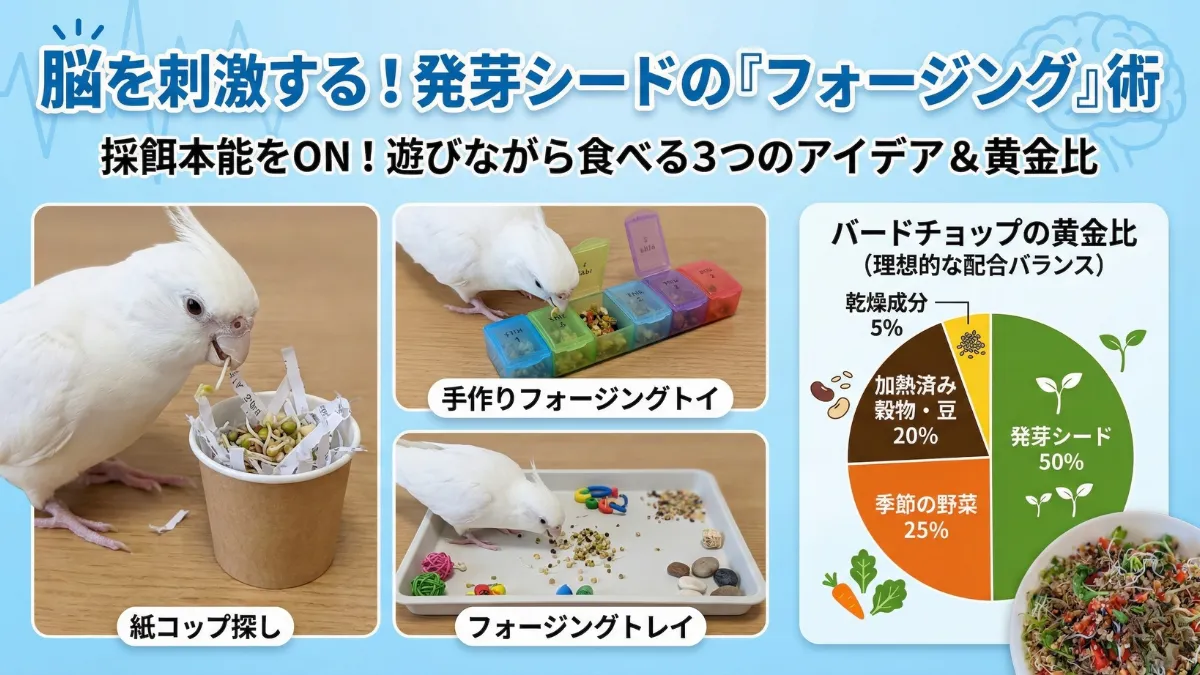

脳を刺激する!発芽シードを使った「フォージング」

ただ器に入れて与えるだけではもったいない!発芽シードの「粒の小ささ」と「水分量」を活かして、インコの採餌本能を刺激しましょう。

遊びながら食べる3つのアイデア

- 紙コップ探し:小さな紙コップの底に発芽シードを入れ、上にシュレッダーした紙を詰めます。

- 手作りフォージングトイ:ピルケースや廃材などを使ってフォージングトイを作り、チョップを仕込みます

- フォージングトレイ:トレイに発芽シードを薄く広げ、その上におもちゃや小石を並べて「探させる」環境を作ります。

バードチョップの黄金比(配合バランス)

理想的な配合比

- 発芽シード:50%

- 季節の野菜:25%

- 加熱済み穀物・豆:20%

- 乾燥成分(亜麻仁・チアシードなど):5%

乾燥成分としてフォニオパディを加えると、肝臓への配慮にもなります。また、カナリーシードは高タンパクで筋肉の元になるため、換羽期の栄養補給にもおすすめです。

給餌量の目安とわが家の保存ルール

栄養バランスを崩さないよう、わが家では以下の目安を守っています。

発芽シードではなく乾燥シードの保存方法については、真空保存や冷蔵保存のコツを別記事でまとめています。

失敗しない!発芽シード・トラブル解決表

具体的な「失敗の状態」と解決策をまとめました。安全第一で楽しみましょう。

肝臓への配慮が必要な場合は、マリアアザミの与え方も参考にしてください。すり鉢で細かくしてシードに混ぜる方法を詳しく解説しています。

発芽シードでインコの毎日を元気に!【総括】

発芽シードやバードチョップは、手間はかかりますが、それ以上に愛鳥の健康な毎日を支えてくれる最高のプレゼントだと実感しています。栄養バランスの維持に配慮しつつ、食べる楽しみを与えられるこの食事法は、インコにとっても飼い主にとっても幸せな習慣になります。

わが家でも、シードミックスを工夫し、ペレットをローテーションさせながら、少しでも野生の多様性に近づける努力を楽しんでいます。まずは「一口分のチョップ」から、愛鳥の新しい食生活を応援してあげてください。

美味しいものを食べて、元気に飛び回る。そんな幸せな時間を、手作りごはんを通してサポートしていきましょう。もし発芽シードに慣れてきたら、次のステップとしてペレットへの切り替えも視野に入れると、さらに食の幅が広がります。ペレットとシードの違いを理解した上で、愛鳥に最適な栄養バランスを見つけていきましょう。