⚠️ 情報の正確性と健康管理について

本記事は2025年時点の情報に基づき作成されています。発芽シードは優れた栄養補助食ですが、病気を治療する薬ではありません。豆類など一部の食材には加熱が必要なものもあります。愛鳥の体調が著しく悪い場合や、食事療法が必要な疾患をお持ちの場合は、必ず獣医師の指導に従ってください。

発芽シードとは?インコの健康を変える栄養メリット

発芽シード(スプラウト)とは、乾燥して休眠状態にある種子に水を与え、生命活動を再開させた「生きた食品」のことです。ほんの少し芽が出た瞬間、種子の中では劇的な栄養変化が起きています。

乾燥シードと比較して、発芽シードには以下のような圧倒的なメリットがあります。

発芽シードの3大効果

- 栄養価の爆発的増加: ビタミン(特にB群、E)、酵素、ミネラルの吸収率がアップします。さらにリラックス成分であるGABAも増加します。

- 消化吸収の良さ: 消化やミネラル吸収を妨げる反栄養素「フィチン酸」が分解されます。さらにタンパク質などの栄養素が消化しやすい形に変わるため、胃腸への負担が劇的に減ります。

- 食いつき抜群: デンプンが分解されて糖になるため、自然な甘みが増し、食欲がない子でも喜んで食べることが多いです。

特に、「換羽期で体力を消耗している」「老鳥になって消化機能が落ちてきた」「シード食でビタミン不足が心配」というインコにとって、まさに天然のサプリメントと言える存在です。

エンバクやオーチャードグラスを主食にするのがお勧めです。エンバクを食べない場合は、ムキ餌をミルで砕いた物かフォニオパディのような小さいシードを使うこともできますが胃の負担はさほど取れません。どうしてもシードしか食べない場合はスプラウトにしたり、ムキ餌をお湯でふやかして与えます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 27, 2021

スプラウトは芽出し餌のことです。新芽よりも少し発芽したシードを食べさせます。作り方は検索すれば出てきます。

オーチャードグラスは小さい種なので胃に優しいです。— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 28, 2021

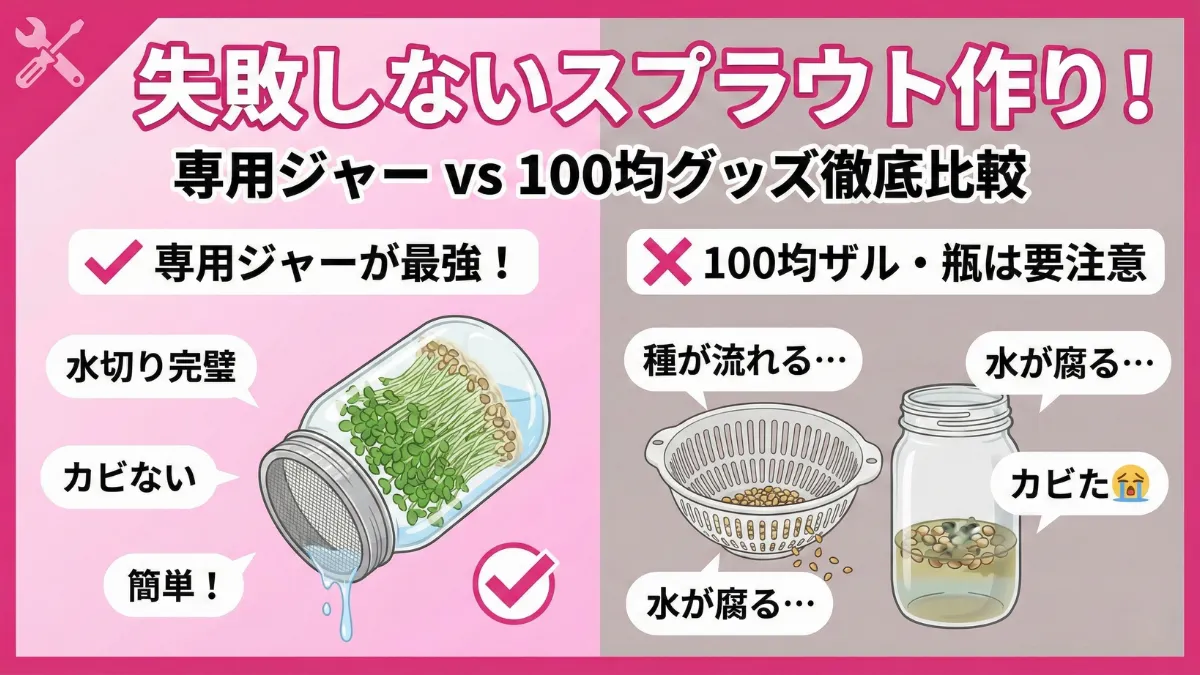

失敗しない道具選び|専用ジャーと100均グッズの違い

発芽シード作りで最も大切なのは「水切り」です。水分が残っていると、発芽する前に種が腐敗してしまいます。

多くの人が100均のザルや瓶で挑戦しますが、目が粗くて種が流れたり、逆に水切れが悪くてカビさせたりと失敗しがちです。初心者の方こそ、失敗のリスクを減らすために「スプラウト栽培専用ジャー」の使用を強くおすすめします。

💡 専用ジャーを使うメリット

- 逆さにするだけで完璧に水切りができるので初心者におすすめ

- 通気性が確保され、カビにくい環境が作れる

- 手を汚さずに毎日のすすぎができる

「なぜザルだと失敗するのか?」「どの容器が一番楽なのか?」については、以下のレビュー記事で実際に道具を比較しながら解説しています。

カビと食中毒を防ぐ!GSEリキッドを使った安全管理

発芽シード作りで最も恐ろしいのが「カビ」や「雑菌」の繁殖です。湿った種子は栄養豊富なので、菌にとっても絶好の住処になってしまいます。

そこで必須となるアイテムが「GSEリキッド(グレープフルーツ種子エキス)」です。

GSEリキッドの役割

GSEは天然の抗菌剤です。種子を浸水させる際や、すすぎの水に数滴混ぜることで、カビや腐敗菌の発生を強力に抑制します。天然成分なのでインコが口にしても安全です。

- カビ防止: 発芽中の腐敗リスクを激減させます。

- 除菌・掃除: ケージ掃除や加湿器の除菌にも使えます。

「どのくらいの濃度で希釈すればいいの?」「他にどんな使い道があるの?」といった疑問は、以下の記事で希釈倍率表とともに詳しく解説しています。

インコ用発芽シードの作り方|基本の4ステップ

それでは、実際に発芽シードを作ってみましょう。まずは材料選びからですが、全てのシードが発芽するわけではありません。

発芽に適したシードの種類

基本的に「加熱処理されていない」種子が発芽します。ペット用の皮付きシードであれば、以下のものは比較的簡単に発芽します。

- アワ、ヒエ、キビ(ミックスシードでもOK)

- カナリーシード

- オーツ麦(皮付き・むき餌どちらでも可)

- ソバの実

- 小麦、緑豆

⚠️ 注意:スーパーで売っている人間用の雑穀(アワやキビなど)は、加熱処理されていることが多く、水に浸けても発芽せずに腐敗します。必ず「小鳥用」または「スプラウト用」を選んでください。

所要時間:24時間〜48時間

季節によって発芽スピードと腐敗リスクが大きく変わります。以下の目安表を参考にしてください。

| 季節 | 浸水時間 | すすぎ頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 夏 (25℃以上) |

6〜8時間 | 1日3〜4回 | 腐敗しやすい。 頻繁に洗う! |

| 春・秋 (15〜24℃) |

8〜12時間 | 1日2〜3回 | 作りやすい時期。 |

| 冬 (15℃以下) |

12〜24時間 | 1日2回 | 発芽しない。 保温が必要。 |

STEP1:種子の洗浄

シードを容器に入れ、水が綺麗になるまで数回丁寧にすすぎます。表面の汚れやホコリをしっかり落とすことが、カビ防止の第一歩です。

STEP2:浸水

シードの3〜4倍の量の水を入れ、浸け置きます(時間は上記表を参照)。この時、GSEリキッドを数滴垂らすのが安全に作るコツです。種子が水を吸って生命活動を開始します。

冬場のコツ: 室温が低いとなかなか発芽しません。ヨーグルトメーカーなどで20℃前後を保つと発芽がスムーズに進みます。

冬場の発芽に便利なヨーグルトメーカー:

※複数種類のシードを同時に発芽できます

STEP3:すすぎと水切り(最重要!)

浸水が終わったら、水を捨てて流水でよくすすぎます。そして、しっかりと水を切ります。

ここからは「水には浸さず、湿った状態」をキープします。1日2回以上シードを水ですすぎ、その都度しっかり水切りをして空気に触れさせます。この「すすぎ&水切り」を繰り返すことで、種子が呼吸し、発芽が進みます。

STEP4:発芽・完成!

白い「ちょびっとした芽」が1〜2mm顔を出したら完成です!

これ以上芽を伸ばすと、栄養が植物の成長に使われて減ってしまうため、「ほんの少し出た瞬間」が最も栄養価が高いベストタイミングです。完成したら冷蔵庫で保存し、2〜3日以内に使い切りましょう。

粟穂(あわほ)も発芽できる?

粒状のシードだけでなく、「粟穂」を丸ごと発芽させることも可能です。ケージに吊るすと、インコが夢中でついばむ最高のエンリッチメント(遊び)になります。

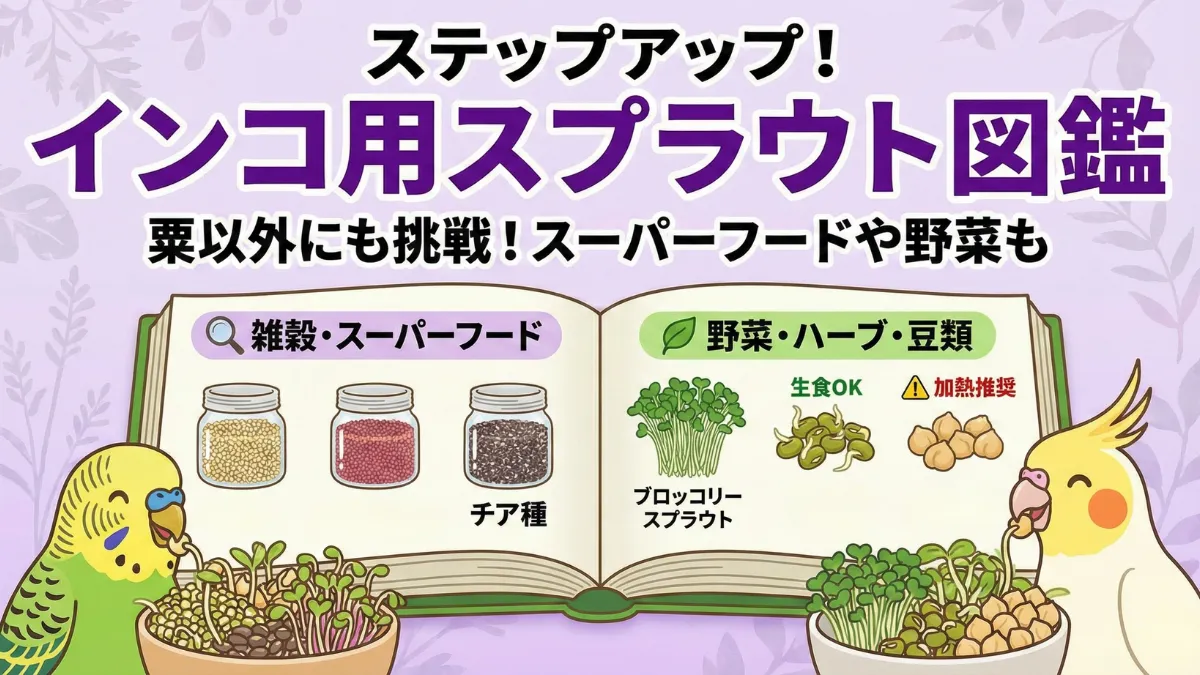

ステップアップ!粟以外で作れるインコ用スプラウト図鑑

発芽シード作りに慣れてきたら、粟以外の食材にも挑戦してみませんか?ここでは、インコの健康に役立つ「スーパーフード」や「野菜」のスプラウトを詳しく紹介します。それぞれ異なる栄養メリットがあるので、愛鳥の体調に合わせて選んでみましょう。

雑穀・スーパーフード系スプラウト

キヌア(Quinoa)

NASAも認める完全栄養食。タンパク質、ミネラル、食物繊維が豊富です。発芽が非常に早く、浸水から1日程度で芽が出ます。プチプチとした食感をインコが好みます。

アマランサス(Amaranth)

「驚異の穀物」と呼ばれ、白米の約30倍のカルシウム、約50倍の鉄分を含みます。粒が非常に小さいため、セキセイインコなどの小型インコでも食べやすいのが特徴です。

チアシード(Chia Seed)

オメガ3脂肪酸が豊富。水に浸すとジェル状になりますが、そのままスプラウトとして育てられます。粘膜保護にも役立ちます。

そばの実(Buckwheat)

成長が早く、抗酸化作用のある「ルチン」を含みます。殻付きでもむき実でも発芽しますが、むき実の方が扱いやすいでしょう。

野菜・ハーブ系スプラウト

ブロッコリースプラウト

発芽3日目の新芽(いわゆる「ブロッコリースーパースプラウト」)には、抗酸化作用の高い「スルフォラファン」が成熟ブロッコリーの20倍以上も含まれています。がん予防や肝機能のサポートに期待されています。

カビ防止の裏技:マスタードスプラウト

マスタード(カラシ)の種子には天然の抗菌作用があります。他のスプラウトを栽培する際、マスタードの種を少しだけ混ぜると、カビの発生を抑制する効果が期待できます。

豆類(マメ科)のスプラウト

豆類はタンパク質が豊富ですが、種類によっては、生食に毒性があるため注意が必要です。安全なものと、加熱が必要なものをしっかり区別しましょう。心配な場合は、加熱してください。

- 緑豆(ムング豆)

- レンズ豆(ヒラマメ)

- 小豆(アズキ)

- ひよこ豆

- 大豆

- その他の大型の豆類

消化酵素阻害物質を含むため、発芽後でも軽く茹でるか蒸してから与えてください。

情報の出典について:

豆類の「生食可」と「加熱推奨」の分類は、以下の専門資料に基づいています。

- 書籍:What the flock do I feed my parrot?: A compilation of various subjects pertaining to parrot nutrition

- Webサイト:recipets (List of 45 Seeds, Grains And Legumes That Can Be Used To Grow Parrot Safe Sprouts)

インコへの与え方と保存方法の注意点

せっかく作った栄養満点の発芽シードも、与え方を間違えると体調不良の原因になりかねません。正しい与え方と保存ルールを守りましょう。

初めて与える時のコツ

警戒心の強いインコは、見慣れない濡れた餌を食べないことがあります。

- 朝一番に与える: お腹が空いている朝の放鳥前などがチャンスです。

- いつもの餌に混ぜる: 乾燥シードの上に少しだけトッピングしてみましょう。

- 野菜と混ぜる(バードチョップ): 小松菜や人参を細かく刻み、発芽シードと混ぜ合わせると、彩りも良く食いつきがアップします。

タネから育てた発芽シードとスプラウトと野菜を組み合わせたバードチョップの例

保存と廃棄のルール

⚠️ 食べる前に必ず「腐敗チェック」を!

食品としての安全性と、スーパーフードとしての栄養価を考えると、3日分以上の作り置きや冷凍保存はおすすめしません。

作りたてを給餌しない場合は、以下のようなサインが見られたら、惜しまずに捨ててください。

- 臭い: 酸っぱい臭い、カビ臭い、雑巾のような臭いがする。

- 触感: 糸を引いている、ヌルヌル・ネバネバしている(ぬめり)。

- 見た目: 浸していた水が白く濁っている、カビが生えている。

- 保存場所: 必ず冷蔵庫で保存してください。

- 期限: 作成完了から冷蔵で2〜3日が限度です。

- 食べ残し: ケージに入れた発芽シードは傷みやすいため、2〜3時間で回収・廃棄してください。夏場はさらに早めに下げましょう。

よくある質問|発芽シードの疑問を解決

発芽シード作りでよくあるトラブルや疑問についてまとめました。

発芽シードで愛鳥の「美味しい!」と健康を守ろう【総括】

発芽シードは、いつものシードを水に浸して発芽させるだけで、ビタミンや酵素が劇的にアップする魔法のような食事です。消化吸収が良く、自然な甘みで食いつきも良いため、換羽期や老鳥の栄養補給に最適です。

ただし、「生きた食品」であるため、カビや腐敗には十分な注意が必要です。100均のザルではなく水切りが完璧にできる専用ジャーを使い、GSEリキッドで抗菌対策を行うことで、初心者でも安全に作ることができます。完成後は必ず冷蔵保存し、臭いをチェックしてから与える習慣をつけましょう。

最初は少量から始めて、愛鳥の反応を楽しんでみてください。「美味しくて体にいい」発芽シードは、愛鳥との暮らしをより豊かにしてくれるはずです。